丂丂

丂丂

丂丂

丂丂

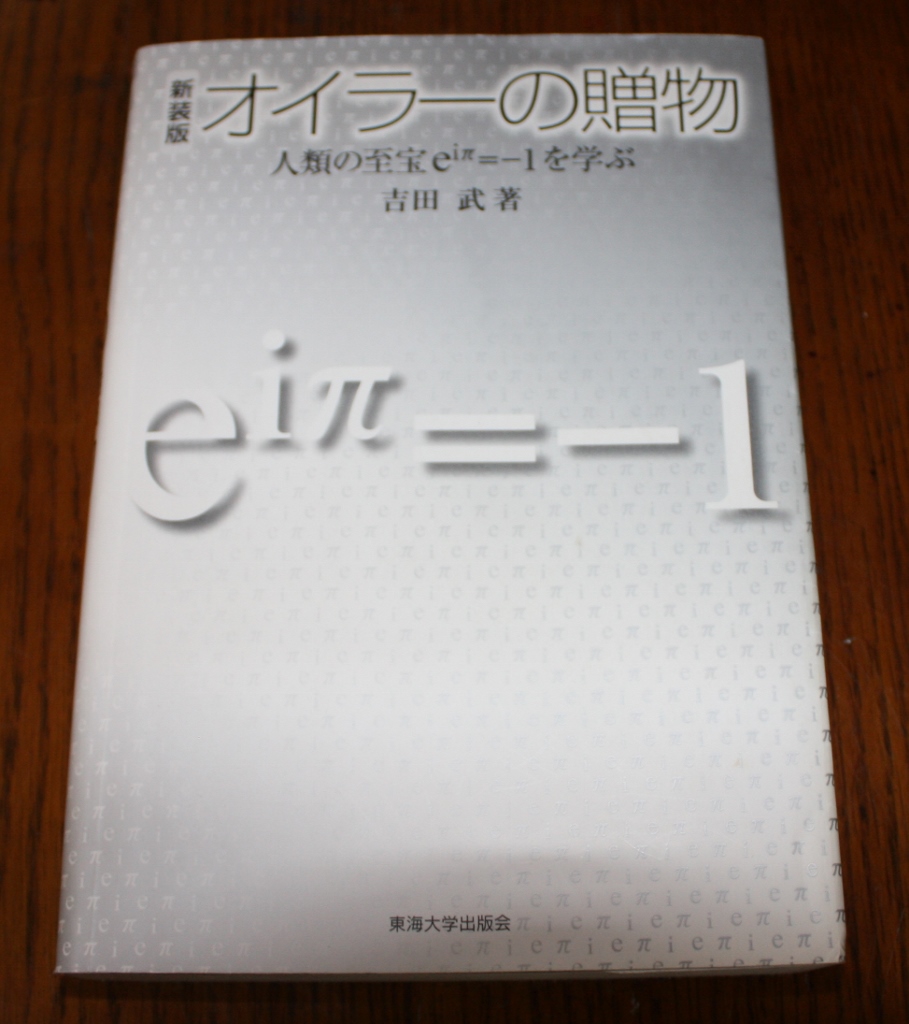

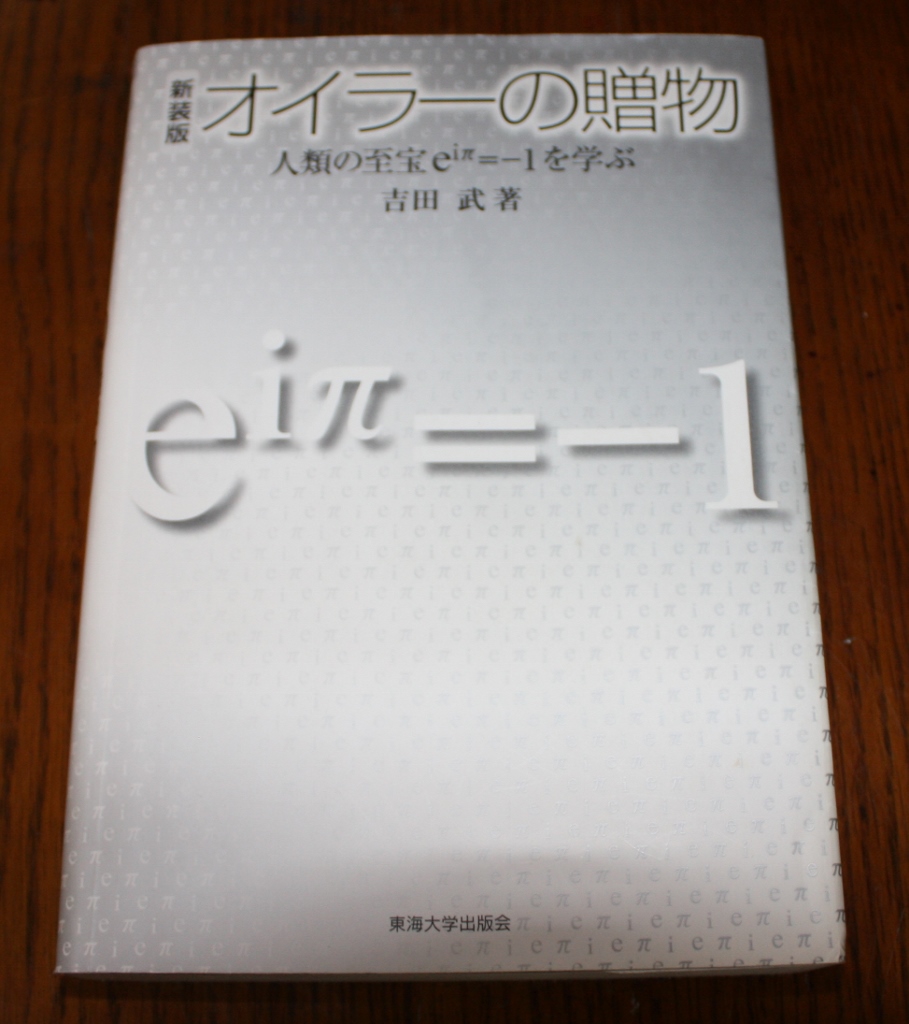

媑揷晲巵偺挊彂偵偮偄偰偼丄媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔丂恖椶偺帄曮e兾i=-1傪妛傇乿乮搶奀戝妛弌斉晹丂2010擭乯丄乽巹偺懍悈屼廙乕拞妛惗偐傜偺擔杮夋娪徿朄乿乮搶奀戝妛弌斉晹丂2005擭乯傪撉傫偩偙偲偑偁傞丅杮彂乽嫊悢偺忣弿乕拞妛惗偐傜偺慡曽埵撈妛朄乿偼2000擭偺弌斉偱偁傞丅媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿偺尦杮偼20悽婭枛偵A5斉偲偟偰弌斉偝傟丄師偄偱暥屔斉偲偟偰庴偗宲偑傟偰10枩晹傪敪峴偟偨偲偄偆丅媽斉偼愨斉偲偟偰丄2010擭偵暥屔杮偱偼撉傒偵偔偄偺偱嵞搙A5斉偱搶奀戝妛傛傝弌斉偝傟偨丅偦偆偄偆偄偒偝偮偐傜媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿偺巓枀杮偲偟偰杮彂乽嫊悢偺忣弿乿偑2000擭偵弌斉偝傟偰偄傞丅乽嫊悢偺忣弿乿偼悢妛偺杮偲偡傟偽丄杮彂偼偝傜偵峀偔壢妛曽朄榑偲悢妛丄暔棟妛傪曪妵偟偰偄傞丅偲偼偄偊僆僀儔乕偺岞幃偑惗偐偝傟偨暘栰偺妋擣嶌嬈偺椃偵弌偨偲偄偆庯巪偱杮彂偼彂偐傟偰偄傞丅偩偐傜悢妛揑撪梕偲偟偰偼媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿傛傝彮側偄偑丄悢榑偺弶曕偵偮偄偰偼偐側傝徻偟偔悢抣寁嶼庤朄傕墖梡偟偰彂偐傟偰偄傞丅偦偙偱媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿偐傜嫊悢偺悢妛偵偮偄偰奣娤偟傛偆丅

亀暔棟妛幰僼傽僀儅儞偑偙偆偄偭偰偄傞丅"We summarize with this,the most remarkable fomula in mathmatics: ![]() this is our jewel"

this is our jewel"

悢妛丄摿偵暋慺夝愅偵偍偗傞僆僀儔乕偺岞幃偲偼丄![]() 偵帵偝傟傞巜悢娭悢偲嶰妏娭悢傪嫊悢偑攠夘偟偰惉傝棫偮摍幃傪偄偆丅丂兤 = 兾 偺偲偒丄ei兾 = -1 偲偄偆僆僀儔乕偺摍幃偲屇偽傟傞幃偑摼傜傟傞丅偙偺岞幃偼暋慺夝愅傪偼偠傔偲偡傞弮悎悢妛偺條乆側暘栰傗丄揹婥岺妛丒暔棟妛側偳偱偁傜傢傟傞旝暘曽掱幃偺夝愅偵偍偄偰廳梫側栶妱傪墘偠傞丅暔棟妛幰偺儕僠儍乕僪丒僼傽僀儞儅儞偼偙偺岞幃傪昡偟偰乽変乆偺帄曮乿偐偮乽偡傋偰偺悢妛偺側偐偱傕偭偲傕慺惏傜偟偄丆偦偟偰嬃偔傋偒乽曽朄乿乿偩偲弎傋偰偄傞丅戞侾晹偱僆僀儔乕偺岞幃傪摫偔偨傔偺悢妛偺婎慴慡斒傪奣愢偟丄悢榑丄媺悢丄戙悢曽掱幃丄娭悢榑丄旝暘丄愊暘傪奣愢偡傞丅弨旛偑惍偭偨偲偙傠偱丄戞俀晹偱偼僆僀儔乕偺岞幃偺崪奿傪側偡僥僀儔乕揥奐丄巜悢娭悢偲嶰妏娭悢偺摿挜傪奣愢偡傞丅偦偟偰戞俁晹偱僆僀儔乕偺岞幃傪摫偒丄儀僋僩儖偲峴楍偵墳梡偟偰暔棟妛傊偺揥奐傪弎傋傞丅晅榐偲偟偰傾僪僶儞僗僐乕僗傪愝偗丄僆僀儔乕偺岞幃偺棙梡偺偡偛偝傪幚姶偟偰傕傜偆夁掱偲側偭偰偄傞丅崱偺悢妛嫵堢偱偼偍栚偵偐偐傟側偄楢暘悢傗丄併2丄兾丄e偑柍棟悢偱偁傞帠偺徹柧傗僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟側偳悢榑偺婎慴揑榖戣偼枺椡偵枮偪偰偄傞丅係師傑偱偺戙悢曽掱幃偼壗偲偐夝偗傞偙偲偺幚廗偵偐側傝偺儁乕僕傪妱偄偰偄傞丅峴楍宍幃偵傛傞旝暘曽掱幃偺夝朄偼儀僋僩儖宍幃傪棙梡偟偰暔棟妛傊偺廳梫側堄枴晅偗傪埖偭偰偄傞丅俁峴惓朄峴楍偺峴楍幃偺寁嶼偲儔僾儔亅僗曄姺偵傛傞旝暘曽掱幃偺夝朄偼桳堄媊側曌嫮偱偁偭偨丅杮彂偼僆僀儔乕偺幃偑帩偮堄枴傪棟夝偡傞偨傔偺憤崌揑側悢妛擖栧偱偁傝丄廬棃偺暘栰暿悢妛彂偱偼側偄丅

丂媑揷晲巵偺挊彂乽嫊悢偺忣弿乿偵丄僆僀儔乕偺岞幃偺嶰師尦壔偑弎傋傜傟偰偄傞丅堦悺柺敀偄僆僀儔乕偺岞幃偺帇妎壔側偺偱徯夘偡傞丅倷倸暯柺偵偍偄偰偼丆僷儔儊乕僞傪巊偭偨墌偺昞尰偑側偝傟偰偍傝乮敿宎侾偺墌偱偁傞乯丄倶倷暯柺偵cos兤偺僌儔僼丆倸倶暯柺偵sin兤偺僌儔僼偑摨帪偵昤偐傟偰偄傞丅偦傟傪倶幉曽岦偵堷偒怢偽偟偰丆偁偨偐傕偽偹偺條偵棫懱壔偝偣偨傕偺偑偙偺恾偱偁傞丅亁

偵帵偝傟傞巜悢娭悢偲嶰妏娭悢傪嫊悢偑攠夘偟偰惉傝棫偮摍幃傪偄偆丅丂兤 = 兾 偺偲偒丄ei兾 = -1 偲偄偆僆僀儔乕偺摍幃偲屇偽傟傞幃偑摼傜傟傞丅偙偺岞幃偼暋慺夝愅傪偼偠傔偲偡傞弮悎悢妛偺條乆側暘栰傗丄揹婥岺妛丒暔棟妛側偳偱偁傜傢傟傞旝暘曽掱幃偺夝愅偵偍偄偰廳梫側栶妱傪墘偠傞丅暔棟妛幰偺儕僠儍乕僪丒僼傽僀儞儅儞偼偙偺岞幃傪昡偟偰乽変乆偺帄曮乿偐偮乽偡傋偰偺悢妛偺側偐偱傕偭偲傕慺惏傜偟偄丆偦偟偰嬃偔傋偒乽曽朄乿乿偩偲弎傋偰偄傞丅戞侾晹偱僆僀儔乕偺岞幃傪摫偔偨傔偺悢妛偺婎慴慡斒傪奣愢偟丄悢榑丄媺悢丄戙悢曽掱幃丄娭悢榑丄旝暘丄愊暘傪奣愢偡傞丅弨旛偑惍偭偨偲偙傠偱丄戞俀晹偱偼僆僀儔乕偺岞幃偺崪奿傪側偡僥僀儔乕揥奐丄巜悢娭悢偲嶰妏娭悢偺摿挜傪奣愢偡傞丅偦偟偰戞俁晹偱僆僀儔乕偺岞幃傪摫偒丄儀僋僩儖偲峴楍偵墳梡偟偰暔棟妛傊偺揥奐傪弎傋傞丅晅榐偲偟偰傾僪僶儞僗僐乕僗傪愝偗丄僆僀儔乕偺岞幃偺棙梡偺偡偛偝傪幚姶偟偰傕傜偆夁掱偲側偭偰偄傞丅崱偺悢妛嫵堢偱偼偍栚偵偐偐傟側偄楢暘悢傗丄併2丄兾丄e偑柍棟悢偱偁傞帠偺徹柧傗僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟側偳悢榑偺婎慴揑榖戣偼枺椡偵枮偪偰偄傞丅係師傑偱偺戙悢曽掱幃偼壗偲偐夝偗傞偙偲偺幚廗偵偐側傝偺儁乕僕傪妱偄偰偄傞丅峴楍宍幃偵傛傞旝暘曽掱幃偺夝朄偼儀僋僩儖宍幃傪棙梡偟偰暔棟妛傊偺廳梫側堄枴晅偗傪埖偭偰偄傞丅俁峴惓朄峴楍偺峴楍幃偺寁嶼偲儔僾儔亅僗曄姺偵傛傞旝暘曽掱幃偺夝朄偼桳堄媊側曌嫮偱偁偭偨丅杮彂偼僆僀儔乕偺幃偑帩偮堄枴傪棟夝偡傞偨傔偺憤崌揑側悢妛擖栧偱偁傝丄廬棃偺暘栰暿悢妛彂偱偼側偄丅

丂媑揷晲巵偺挊彂乽嫊悢偺忣弿乿偵丄僆僀儔乕偺岞幃偺嶰師尦壔偑弎傋傜傟偰偄傞丅堦悺柺敀偄僆僀儔乕偺岞幃偺帇妎壔側偺偱徯夘偡傞丅倷倸暯柺偵偍偄偰偼丆僷儔儊乕僞傪巊偭偨墌偺昞尰偑側偝傟偰偍傝乮敿宎侾偺墌偱偁傞乯丄倶倷暯柺偵cos兤偺僌儔僼丆倸倶暯柺偵sin兤偺僌儔僼偑摨帪偵昤偐傟偰偄傞丅偦傟傪倶幉曽岦偵堷偒怢偽偟偰丆偁偨偐傕偽偹偺條偵棫懱壔偝偣偨傕偺偑偙偺恾偱偁傞丅亁

媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿偺峔惉傪弴偵奣愢偡傞偲丄埲壓偺傛偆偱偁傞丅

亀戞1晹丂婎慴棟榑

戞1晹偺婎慴曇偱偼丄乽僷僗僇儖偺3妏宍乿偱2崁掕棟偲悢楍偺柺敀偝傪丄乽曽掱幃偲娭悢乿偱偼2師曽掱幃偺夝偲嫊悢偺搊応偲娭悢偺惈幙傪抦傞偨傔偺僌儔僼偺妶梡傪丄旝暘愊暘偺掕媊偲婎慴岞幃傪奣愢偡傞丅2丆3偺弶曕揑帠崁傪偁偔傑偱挌擩偵暘傞傛偆偵嬶懱揑偵愢柧偡傞丅偙傟偱偼杮偺儁乕僕悢偑懡偔側傞偺偼傗傓傪偊側偄丅愱栧彂偺傛偆側丄棟夝偱偒側偄恖偵偼戝偒側暻傪姶偠傞傛偆側椻偨偝偼柍偄丅慺悢傪媮傔傞乽僄儔僩僗僥僱僗偺饪乿偲偄偆曽朄傪抦偭偨丅楢懕偲偄偆奣擮丄弞娐彫悢傪暘悢偱昞偡曽朄偼柺敀偐偭偨丅偙傟偼傕偆價儞僑僎乕儉傪挻偊傞僷僘儖偲偄偭偰傕傛偄柺敀偝偑偁傞丅(a亄b)偺n忔傪揥奐偡傞2崁掕棟偺學悢偑丄憡堎側傞値屄偺傕偺偐傜倰屄傪偲傞弴楍慻傒崌傢偣偐傜媮傔傜傟傞丅忋偺擇偮偺崁偺榓偱偁傞僷僗僇儖偺3妏宍偺悢楍偲慜偺2偮偺崁偺榓偱寛傑傞僼傿儃僫僢僠偺悢楍偑丄摨偠悢昞偺幬傔撉傒偱偮側偑偭偰偄偨偺偼丄妋偐偵摉慠偱偁傞丅悢楍偑廂懇偡傞忦審偲丄摍斾媺悢丄摍嵎媺悢偺榓偺岞幃偼傑偝偵揤嵥媄(婏憐揤奜乯偱偁傞丅2師曽掱幃偺夝朄偱弶傔偰嫊悢偑搊応偡傞丅娭悢偲僌儔僼丄旝暘愊暘偼晛捠偺崅峑偺嫵壢彂偲摨偠側偺偱妱垽偡傞丅枖寁嶼婡偱悢抣揑偵曽掱幃偺夝傪傕偲傔傞僯儏乕僩儞儔僾僜儞曽偼悘暘偍悽榖偵側偭偨偺偱丄偦偺廳梫惈偼偄偆傑偱傕柍偄丅偦偟偰偙傟偑併偺奐朄偵傕側偭偰偄偨偺偩丅

戞2晹丂娭悢偺掕媊

戞2晹偼僆僀儔乕偺岞幃偺嶰戝峔惉梫慺偱偁傞丄僥僀儔乕媺悢揥奐偲巜悢娭悢乮懳悢娭悢乯丄3妏娭悢偺婎慴傪弎傋傞丅媺悢偺榓傪媮傔傞偙偲偺媡偱丄傂偲偮偺幃傪媺悢偵揥奐偱偒側偄偩傠偆偐n師崅師戙悢曽掱幃偺旝暘傪峴側偆偲丄傂偲偮偯偮師悢偑尭偠偰偄偔偙偲傪棙梡偟偰僥僀儔乕揥奐偑壜擻偲側偭偨丅2崁掕棟傕夵傔偰僥僀儔乕揥奐偵娷傔傜傟偨丅巜悢娭悢偼幚偵娙慺壔偝傟偨惈幙傪帩偮丅偦偺嵟戝偺惈幙偼旝暘傪偟偰傕娭悢偺宍傪曄偊側偄偙偲偱偁傞丅偦偟偰e0=1偲掕媊偡傞偺偱乮e偼僱僀僺傾悢偲偄偆柍棟悢乯丄偦偺僥僀儔乕揥奐偼傛傝娙慺壔偝傟偨x偺儀僉媺悢偱昞偝傟傞丅懳悢偲偄偆娭悢偼巜悢娭悢偺媡娭學偵偁傝丄旝暘偡傞偲1/x偲側傞偲偄偆曋棙側宍幃傪傕偮丅3妏娭悢偼墌偲愗傝棧偣側偄傎偳偺娭學偑偁傝丄墌偺娭悢偲偄偭偰傕傛偄丅彫愳梞巕偝傫偑晄巚媍偑傞昁梫傕側偔丄兾偼妏搙兤偲傒傟偽僆僀儔乕偺岞幃偺傂偲偮偺摿庩宍偱偁偭偨丅兾傕柍棟悢偱偁傞丅杮彂偵傛傞僺僞僑儔僗偺撪愙n惓懡妏宍偵傛傞兾偺慟師寁嶼朄偼丄楢併宍幃偱偼偁傞偑丄傌乕僩儖丒儀僢僋儅儞挊乽兾偺楌巎乿偺愢柧傛傝偢偭偲惍棟偝傟偰偄偰暘傝傗偡偄丅廃婜娭悢偱偁傞3妏娭悢偺彅掕棟偼崅峑偺嫵壢彂偲摨偠偱偁傞偺偱徣棯偡傞丅(cosx)2亄(sinx)2=1偺夝偲偟偰丄A=cosx亄isinx 丂B=cosx亅isinx偲偍偗偽丄A,B偼巜悢娭悢偲摨偠惈幙傪傕偮偺偱丄僪丒儌傾僽儖偺掕棟乮cosx亇isinx)n=cosnx亇isinnx偑摼傜傟偰丄3妏娭悢丄嫊悢丄巜悢娭悢偺娫偵枾愙側娭學偑尒傜傟丄僆僀儔乕偺岞幃偺弨旛偑惍偭偨丅3妏娭悢傕僥僀儔乕揥奐偑弌棃傞偙偲偼偄偆傑偱傕柍偄丅

戞3晹丂僆僀儔乕偺岞幃偲偦偺墳梡

A=cosx亄isinx傪媺悢揥奐偡傞偲丄巜悢傪僥僀儔乕揥奐偟偨宍偲偍側偠偱偁傝丄倶傪i兤偵抲偒姺偊傞偲丄ei兤=cosi兤亄isini兤偲偄偆僆僀儔乕偺岞幃偑偊傜傟傞丅偙偙偱偦傟偧傟撈棫偟偰掕媊偝傟偨娭悢丄扨挷娭悢偱偁傞巜悢娭悢偲廃婜娭悢偱偁傞3妏娭悢偑嫊悢傪庢傝崬傓偙偲偵傛偭偰寢傃偮偄偰偄傞丅偦偟偰偙偺岞幃偼挷榓怳摦巕偲偄偆暔棟妛偵捈寢偡傞偺偱偁傞丅兤亖兾乮180搙乯偲偍偗偽丄ei兾=-1偲側傝墌廃棪偲傕庤傪寢傇偺偱偁傞丅sin兤=1/2i(ei兤亅e-i兤乯,cos兤=1/2i(ei兤亄e-i兤乯,tan兤=(ei兤亅e-i兤乯/i(ei兤亄e-i兤乯偲彂偒姺偊傟偽丄3妏娭悢偺棟榑偼暋慺暯柺(僈僂僗暯柺乯忋偺巜悢娭悢偵堏偝傟丄巜悢娭悢偺娙慺側朄懃(旝愊暘偵傛偭偰娭悢宍傪曄偊側偄乯傪棙梡偟偰尒捠偟偺偄偄娭學偑弌棃傞丅僆僀儔乕偺岞幃偼暋慺悢偺婔壗妛乮夝愅婔壗妛乯偦偟偰嬌嵗昗偐傜儀僋僩儖傊偲墳梡偝傟傞丅僆僀儔乕偼崉懱偺椡妛偵夞揮偺嬌嵗昗傪摫擖偟偨偙偲偱桳柤偱偁傞丅儀僋僩儖偺戙悢昞尰偲偟偰峴楍偑偁傞偑丄杮彂偺峴楍偵偮偄偰傕戝妛1擭偱妛廗偡傞峴楍偲峴楍幃偺斖埻傪弌傞傕偺偱偼側偄偺偱妱垽偡傞丅扨埵峴楍偲嫊悢峴楍(捈岎峴楍乯傪掕媊偟偰僆僀儔乕偺岞幃偺峴楍昞尰偑偱偒傞丅偦偟偰旝暘曽掱幃偺峴楍夝朄偵側偔偰偼側傜側偄働僀儕乕丒僴儈儖僩儞偺屌桳曽掱幃偑2峴2楍偺峴楍偵娭偟偰摫偐傟偨丅

戞4晹丂敪揥揑榖戣

戞1晹偐傜戞3晹偺夝愢偵偍偄偰丄斚嶨傪嫲傟偰榖戣偲偟側偐偭偨帠崁偵偮偄偰丄婎慴傪傂偲偲偍傝棟夝偟偨抜奒偱偝傜偵崅搙側撪梕傊恑傓偺偑偙偺傾僪僶儞僗丒僐乕僗偱偁傞丅撪梕偼懡婒偵傢偨傝丄22偺帠崁偑夝愢偝傟偰偄傞丅惍悢榑偱偼嵟戝岞栺悢傪媮傔傞儐乕僋儕僢僪偺屳彍朄偲偄偆妱傝嶼偺慟師傾儖僑儕僘儉傪BASIC偲偄偆尵岅偱僾儘僌儔儉偡傞偙偲偑弎傋傜傟偰偄傞丅杮暥偱偼N=1傑偨偼2偺応崌偺傒徻偟偔夝愢偟偰丄N偺堦斒幃傪桿摫偟偰偄傞偑杮摉偼偦偺徹柧偑側偐偭偨丅偙傟傪徹柧偡傞偺偑悢妛揑婣擺朄偱偁傞丅偙傟傕崅峑偱廗偭偨偲偙傠偩丅慺悢偑柍尷戝偵懚嵼偡傞偙偲傪丄悢妛揑婣昑朄偱徹柧偟偰偄傞丅弴楍慻傒崌傢偣偺堦斒崁偺岞幃傕崅峑偱妛廗偟偨偙偲偱偁傞丅柍棟悢丄僱僀僺傾悢e丄墌廃棪兾丄墿嬥悢傪楢暘悢偱寁嶼偡傞偙偲傪捠偠偰丄僷僗僇儖偺3妏宍偐傜僼傿儃僫僢僠悢楍傊丄僼傿儃僫僢僠悢楍偐傜墿嬥悢傊丄墿嬥悢偐傜墌廃棪丄僱僀僺傾悢傊丄偦偟偰僆僀儔乕偺岞幃傪捠偠偰嫊悢傊偲傂偲偮偺嫶偑壦偗傜傟偨丅悢妛揑偵廳梫側掕悢偼偍屳偄偵埫嫈偱捠偠崌偭偰偄偨偲偟偐尵偄傛偆偺柍偄尒帠偝偱偁偭偨丅乮偙傟傜掕悢偼偳偆偟偰傕桳棟悢偵偱偒側偄挻墇悢偲偄偆乯丂榖戣偲偟偰3師埲忋偺僺僞僑儔僗偺掕棟傪傒偨偡帺慠悢偼懚嵼偟側偄偲偄偆僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟傗丄5師埲忋偺戙悢曽掱幃偺堦斒揑戙悢夝朄偼柍偄偙偲偵偙偩傢傝懕偗偨恖乆(僈僂僗偼n師戙悢曽掱幃偼暋慺悢偺斖埻偵n屄偺崻傪帩偮偙偲傪徹柧偟偨偑丄夝朄偼抦傜側偄偲偄偆乯偐傜丄僈儘傾孮榑偑偆傑傟偨宊婡偲側偭偨丅偙偺戞4晹偱4師戙悢曽掱幃偺堦斒揑夝朄偺夝愢偵椡傪擖傟偰偄傞傛偆偩丅嶰師偺僞儖僞僯傾乕僇儖僟僲夝朄丄4師偺僼僃儔乕儕偺夝朄偲偦偺墘廗偱偁傞丅峴楍偵傛傞旝暘曽掱幃偺夝朄偵悘暘儁乕僕傪妱偄偰偄傞丅1奒慄宍旝暘曽掱幃偺堦斒揑夝偺岞幃傪摫偄偰丄2奒慄宍旝暘曽掱幃傪夝偔偲偄偆庤朄偱偁傞丅椺戣偲偟偰丄暔棟妛揑偵廳梫側栤戣丄帺桼棊壓偺曽掱幃丄嫮惂挷榓怳摦巕丄尭悐挷榓怳摦巕偺夝朄傪愢偄偰偄傞丅偦偟偰僗僇儔乕3廳愊偐傜廳梫側惈幙傪摫偒丄嶰師偺惓曽峴楍偲峴楍幃傪夝愢偟偰偄傞丅偙傟傕戝妛1擭偱妛傫偩帠崁偱偁傞丅旝暘曽掱幃偺墘嶼巕朄夝朄偱丄旝暘愊暘傪峫嶡偡傞曄悢傪暋慺悢偵奼挘偡傞偙偲偵傛偭偰丄扨側傞戙悢寁嶼偵抲偒姺偊傞偙偲偑偱偒傞丅F(s)亖佺e-st丒f(t)dt丂偙傟傪儔僾儔乕僗曄姺偲偄偆丅掕悢丄堦師曄悢倲丄巜悢娭悢丄侾奒摫娭悢丄俀奒摫娭悢偺儔僾儔亅僗曄姺側偳偑弌棃傞偑丄壗偱傕弌棃傞傢偗偱側偔丄弶婜抣栤戣偱偼堄奜偵墳梡偑峀偄丅亁

杮榑傪巒傔傞偵偮偄偰丄HTML偲偄偆僜僼僩偺惂栺偐傜幃偺揥奐丄恾宍偼堦愗昞偣側偄偺偱丄偡傋偰尵梩偱昞尰偟偨偄丅廬偭偰榖偼偐偄偮傑傫偩棳傟偩偗傪捛偆偙偲偵側傞偑丄悢幃傪捛偄偨偄恖偼杮彂傪攦偭偰撉傫偱偔偩偝偄丅偁偭偲嬃偔傛偆側戠岉枴偼悢幃偺揥奐偵偁傞偺偱丅丄乽傢偝傃偺晅偄偰偄側偄庻巌傪怘偆傛偆側傕偺偱偮傑傜側偄乿偲偄偆恖偼丄偤傂杮彂傪攦偭偰埆愴嬯摤偟偰偔偩偝偄丅偦傟偑悢妛偺恄悜側偺偱偡偐傜丅姫摢尵傪尒偰傃偭偔傝偟傑偟偨丅娍帤偺傎偲傫偳偵儖價偑崀偭偰偁傞偐傜偱偡丅娍帤傪愊嬌揑偵梡偄偨昞婰偵偟丄偐偮扤偱傕撉傔傞傛偆偵弶弌偺娍帤偵偼儖價傪怳傞偲偄偆尨懃偱偡丅杮彂傪撉傒恑傔傞偵偮傟儖價偼彮側偔側傝傑偡丅撉傓偲偄偆峴堊偼彂偔偲偄偆峴堊傛傝傕戝帠偱偡丅儚乕僾儘偑偁傞偺偱彂偔偙偲偼嬯楯偟傑偣傫丅傑偢撉傔偰堄枴傪庢傞偙偲偐傜偡傋偰偑巒傑傝傑偡丅挊幰偼偦偆偄偆崙岅嫵堢傪偟偨偐偭偨偺偱偟傚偆丅姫摢尵偵偼乽帺暘偺摢偱丄懠恖偺姳徛傪嫋偝側偄愨懳偺堄巙偺壓偱丄婎慴揑側悢妛偺孭楙傪庴偗偰偍偔昁梫偑偁傞乿偲偄偆杮彂偺庯巪偑彂偐傟偰偄傞丅壗屘側傜崱擔棅傝偵側傞戝恖偑慡偔偄側偄忣偗側偄忬嫷偱偁傞偐傜偩丅尰嵼偺擔杮宆嫵堢偺嵟戝偺栤戣揰偼乽嫵偊夁偓乿偱偁傞丅抦幆偵揗傟傞幰偼丄峫偊傞偙偲傪曻婞偡傞傕偺偱偁傞丅媗傔崬傒嫵堢偼愺敄側栿抦傝偺乽10嵨偺榁恖乿傪惗傒弌偡帠傪栚揑偲偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅昁梫側偺偼乽嬃偔擻椡乿傪帩偮乽昐嵨偺彮擭乿偱偁傞丅帪娫偵梋桾偑偁傝丄愭偵恑傓偙偲傪栚揑偲偣偢丄偠偭偔傝悢妛偺屆揟傪妛偽偹偽側傜側偄丅杮彂偼岲婏怱堨傟傞寬慡側惛恄傪帩偭偨恖娫傪嶌傞偙偲傪栚巜偟偰偄傞丅偱偼戞1晹乽曽朄彉愢乕妛栤偺嶶曕摴乿偵擖傠偆丅媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿偵偼丄偙偺曽朄彉愢偲偄偆撪梕偼側偄丅側偤悢妛傪妛偽側偗傟偽側傜側偄偺偐丄悢妛傪妛傇偲壗偑曄傢傞偺偐丄媑揷巵偼偙偙偐傜悢妛嫵堢傪榑偠偨偐偭偨傛偆偱偁傞丅傓傠傫抦幆偺懱宯偐傜尵偆偲悢妛偼堦晹偵夁偓側偄丅偡傋偰偺妛栤偺拞偺悢妛偲偄偆乽慡恖揑悢妛乿傪妛傇堄巙偑偁傞偺偐偲偄偆偙偲偑媮傔傜傟傞丅戞1晹偼慡1000暸偺杮彂偐傜偡傞偲120暸偵枮偨側偄丄栺1妱嫮偱偁傞丅偩偐傜婥妝偵撉傫偱挊彂偺婥帩偪傪抦偭偰偍偔偙偲偑廳梫偱偁傞丅悢妛嫵堢偺栤戣揰偼岞幃傪埫婰偡傞偲峫偊傞偲丄傕偆枩帠媥偡偱偁傞丅岞幃偼偄偮偳偙偱傕帺暘偺椡偱摫弌偱偒傞傛偆偱側偭偰偄側偗傟偽側傜側偄丅偦偺偨傔偵偼奣擮偺掕媊傪抦傝丄偦偙偐傜摫偐傟傞掕棟偺揥奐偵栚傪尒挘傞偙偲偐傜悢妛傊偺嫽枴偑巒傑傞偺偱偁傞丅岞幃偼儊儌掱搙偺旛朰榐偱偁傞丅偦偆偱側偄偲慜採忦審傪朰傟偨傝丄揔梡斖埻傪岆傝丄柍塿側墘嶼傪傗傞偙偲偵側傞丅悢妛偐傜惗搆傪墦偞偗偨偺偼丄嫵巘偺懹枬偱偁傝丄偍偦傜偔帺暘偱摫偔偙偲偑偱偒側偄岞幃傪柍埫偵惗搆偵壇偊偝偣偨偐傜偱偁傞丅掕棟傗岞幃傛傝傑偢掕媊偑戝愗側偺偱偁傞丅偦偆偱側偄偲栤戣愝掕偑偱偒側偄偐傜偩丅悢妛嫵堢偺栚揑偼弌棃忋偑偭偨岞幃傪巊偭偰寁嶼偝偣傞偙偲偱偼側偔丄掕棟傪徹柧偡傞榑棟傪妛傇偙偲偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼弶摍婔壗妛偼奿岲偺墘廗偺応偲側傞丅2師曽掱幃偺夝偺岞幃傪巊偭偰丄夝傪寁嶼偡傞偙偲偼寁嶼婡乮揹戩乯偵擟偣偰偍偗偽偄偄丅暥晹徣幃嫵堢巜摫偼偍戣栚偺傛偆偵乽慖戰偺帺桼偲屄惈偺廳帇乿傪鎼偭偰偒偨丅撉傒彂偒偦傠偽傫偺嵟掅尷搙偺抦宐偑恎偵偮偄偰偄傟偽丄戝妛嫵堢偼偦偆偱偁偭偰傕偄偄偺偩偑丄彫妛惗傗拞妛惗偵偦傟偼捠梡偟側偄丅曌嫮偼暈憰偺僼傽僢僔儑儞偱偼側偄丅榑岅偺慺撉偲摨偠傛偆偵悢妛偺婎慴偼孭楙傪巤偝側偗傟偽恎偵偮偐側偄丅屄惈偲偼帺暘帺恎偱峫偊丄懠恖偵側傝偊側偄惛恄偺撈帺惈傪偄偆丅屄惈偲偼惛恄偺偙偲偱偁傞丅屄惈壔嫵堢偲偼晅榓棆摨偺棳傟傗偡偄恖娫傪嶌傞偙偲偱偟偐側偄丅帺屓偲昁巰偵奿摤偟偨惛恄偑屄惈偵側傞丅帺桼偲偼壗偐偐傜偺摝旔偵夁偓偢丄偦偺摝旔偺巇曽傪屄惈偲尵偭偰偄傞傛偆偱偁傞丅

巕嫙傪堦棩偵柍幾婥偲偲傜偊傞尒曽偼岆偭偰偄傞丅巕嫙傕惗懚嫞憟偵敇偝傟偰偍傝帺屓杊塹杮擻偺椄偵側偭偰偄傑偡丅偙傟傪惓偟偔嫵堢偡傞偙偲偑乽鏭乿偱偁傝乽嫵堢乿偺栶妱側偺偱偡丅巕嫙偼嬌傔偰棙屓揑側懚嵼偱丄憗偔戝恖偵側傝偨偄偲偄偆摬傟傪帩偭偰偄傑偡丅巕嫙偵乽柉庡庡媊乿傪嫵偊傞偙偲偼丄師婜彯憗偱偡丅戝恖偺榑棟偱偁傞嬌傔偰惌帯揑側奣擮偼棟夝偱偒側偄偱偟傚偆丅嫵偊傞傋偒偼尵梩偱偁傝丄暥壔偦偺傕偺偱側偗傟偽側傜側偄丅暥柧偼暔幙丒媄弍偱偁傝丄暥壔偼惛恄偱偡丅撉彂偙偦傑偢巒傔側偗傟偽側傜側偄偙偲偱偡丅撉彂偲偼尵梩傪拠夘偲偟偰懠恖傪棟夝偡傞偙偲偱丄偦傟傪嬀偲偟偰帺恎傪抦傞峴堊偱偡丅偳偺傛偆側恖偱傕愭恖偺尐偵忔偭偰偄傠偄傠側偙偲傪尒搉偡偙偲偑偱偒傑偡丅帒尮傪帩偨側偄擔杮偱偼壢妛媄弍傪崙惀偲偟偰偄傑偡偑丄壢妛幰偼愱栧傪帩偨側偄偙偲偑晛捠偱偡丅乽壢妛揑側峫偊曽乿傪桞堦偺晲婍偲偟偰丄崲擄偵棫偪岦偐偄傑偡丅偦偆偄偆堄枴偱壢妛幰偼乽庪椔柉懓乿偱丄愱栧惈傪帩偮媄弍幰偼乽擾峩柉懓乿偲偄偊傑偡丅傾僀儞僔儏僞僀儞偼乽棟夝偱偒傞偙偲偙偦晄巚媍偱偁傞乿偲尵偄丄挬塱怳堦榊偼乽晄巚媍偩偲巚偆偙偲偙偦偑壢妛偺夎偱偡乿偲偄偭偰偄傞丅悢幃偑弌偰偔傞偲嫅斲斀墳傪帵偡恖偑懡偄丅悢幃偺岠梡偼昅愩偵恠偔偣側偄傎偳偁傝傑偡丅暥復偩偗偱偡偲濨枂偵側傝丄堦栚椖慠偲偄偆棟夝偑偱偒傑偣傫丅幃偺娙寜惈偼尵偆偵媦偽偢丄奣擮丄悢抣側偳偺忣曬偑庤偵庢傞傛偆偵傢偐傝傑偡丅乽曽掱幃偼偦偺嶌幰傛傝傕尗偄乿偲尵傢傟傑偡丅傕偟偦偺暔棟揑堄枴崌偄偼堎側偭偰偄偰傕丄悢幃偑摨偠側傜棤偺偐傜偔傝偼摨偠偲側傝傑偡丅偨偲偊偽揹婥偲帴婥偺娭學偱丄儅僢僋僗僂僄儖偼揹帴攇偲偄偆奣擮偱椉幰傪摑堦偟傑偟偨丅偁傜備傞柍懯傪徣偒尋偓悷傑偝傟偨昞尰偙偦悢幃偺戠岉枴側偺偱偡丅偙傟傪寵偭偰偄偰偼堦曕傕慜偵恑傒傑偣傫丅奣擮偑墘嶼偱偒傞偺偱偡丅偡傞偲栚偵尒偊側偐偭偨偐傜偔傝偑宍傪昞偟傑偡丅椺偊偽枩桳堷椡偺朄懃偲働僾儔乕偺戞2朄懃乮柺愊懍搙堦掕乯傪悢幃偵昞偟偰丄悇榑傪廳偹偰僯儏乕僩儞偼旝暘愊暘朄傪嶌傝忋偘丄偝傜偵妏塣摦検偺曐懚懃偵敪揥偟偨丅悢幃偲偼乽拪徾惈偺崅偄尵岅乿偵東栿偡傞偙偲偱丄偦偺杮幙傪漃傝弌偡偙偲偑弌偒傞偺偱偁傞丅暔棟妛偼幚尡壢妛偺懁柺偩偗偱側偔丄榑徹壢妛偲偟偰偺擻椡傪帩偭偰偄傞丅榑棟妛偺曽朄偵偼乽婣擺朄乿偲乽墘銏朄乿偑偁傞偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅尰徾偐傜朄懃傪摫偔偺偼婣擺朄偵傛傞偑丄朄懃偐傜尰徾傪愢柧偡傞偺偑墘銏朄偱偁傞丅暥復偩偗偱偼婣擺偲墘銏偺擻椡偼掅偔丄悢妛揑偵昞尰偡傞偙偲偑晄壜寚偱偁傞丅惵擭婜偵偼婣擺偡傋偒嬶懱椺傪妝偟傓崻婥偑昁梫偱偁傞丅朿戝側揤暥妛僨乕僞乕偐傜働僾儔乕偼揤懱塣摦偺3尨懃傪敪尒偟偨偟丄僈僂僗偼偨備傑傑偢弞娐彫悢偺摦偒傪寁嶼偡傞偙偲偐傜惍悢榑傪敪揥偝偣偨丅彫拞妛峑帪戙偺寁嶼偼撻傟傞偙偲偱曋棙側傗傝曽傪峫埬偡傞乽悢妎乿傪杹偔偙偲偵側傞丅揤嵥彮擭僈僂僗偺媺悢偺榓偺媮傔曽偼崱偱傕岞幃偲側偭偰偄傞丅搘椡傗擡懴側偟偵偼払惉姶傗枮懌姶偼婲傝偊側偄丅偙偆偟偨庤娫傗搘椡傪墋偆偲偳偆側傞偩傠偆偐丅巹偼暥宯偩偐傜悢妛偼宧墦偟偨偄偲偄偆恖偼恖偲偟偰戝惉偟側偄丅僫僀僠儞僎乕儖偼揤巊偲偁偑傔傜傟偨恖偩偑丄幚偼塹惗偺摑寁妛傪廂傔丄塸崙棨孯昦堾偺巰朣棪傪敿尭偝偣偨偙偲偼堄奜偵抦傜傟偰偄側偄丅怷墾奜偼棨孯堛摑娔偵忋傝媗傔偨恖偩偑丄媟婥偵傛傞巰朣棪傪寖尭偝偣偨恖庤偱傕偁傞丅暥宯丒棟宯偲偐丄搶梞丒惣梞偲偐偄偆2暘朄偼傎偲傫偳塿偑側偄丅偩偐傜拞梖偑偄偄偲偄偆偙偲傕愺敄偱偁傞丅傑偨棟宯偺恖偑恖暥傪寵偭偰偼偄偗側偄丅撉傓擻椡丄彂偔擻椡丄暥偺撪梕傪捦傓擻椡偼偡傋偰偺妛栤偵昁恵偺梫審偱偁傞丅悢妛揑偵帺慠偍傛傃暥壔偺彅尰徾傪尒傞偙偲偑杮幙揑棟夝偵偼媮傔傜傟偰偄傞丅挊幰偼偙偙偱塅拡偺抋惗價僢僋僶儞乮懢梲宯偺抋惗傪娷傔乯偐傜惗柦偺偺抋惗丄恖椶偺抋惗丄暥壔乮4戝暥柧乯偺抋惗偵帄傞150壄擭偺楌巎傪奣娤偡傞丅偦偟偰変乆偲偼壗偐傪偲偄偆幙栤傪偡傞丅乽楌巎偲偼壗偐丄偦傟偼巹偱偁傞乿偲偄偆寢榑傪偩偡丅恖娫偑抦惈偲偄偆塩傒傪恎偵偮偗丄忣弿傪壓巟偊偲偟偰恖娫揑側堄媊傪帩偮丄偦傟偑杮彂偺戣柤偺桼棃偱偁傞丅偦偙偱庒幰偺椃棫偪傪墳墖偡傞嫵堢偺堄枴傪庼偗偨偺偱偁傞丅僯乕僠僃偺尵梩偼乽崅偔忋傝偨偗傟偽丄帺傜偺媟傪梡偄傛乿偲偄偆丅偝偰偄傛偄傛杮戣偵擖傠偆丅

悢妛偺曌嫮偼乽悢乿偦偺傕偺傪抦傞帠偐傜巒傑傞丅杮彂偺摿挜偼揹戩傪偨偨偄偰丄悢妛偺棟夝傪怺傔傞偙偲偱偡丅岞幃傗掕棟偐傜擖傞偺偱偼側偔丄揹戩傪偨偨偄偰寁嶼偟丄悢帤偺晄巚媍側惈幙傪偠偭偔傝擿偔偙偲偱偡丅偩偐傜戞2晹偼丄帺慠悢丄惍悢丄桳棟悢丄柍棟悢丄帪悢丄嫊悢丄巜悢丄嵟屻偵僆僀儔乕偺掕棟偱廔傢傞梊掕偱偡丅媑揷晲挊丂乽僆僀儔乕偺憽暔乿偱傕丄娙扨偵偙偺偙偲偵怗傟偰偄傑偡偑丄偙偙偱偼拞妛惗懳徾偲偄偆偙偲偱乮壥偨偟偰拞妛惗偵棟夝偱偒傞偐偳偆偐偼暿偵偟偰偍偙偆乯丄悢偺惈幙傪偐傒嵱偄偰愢柧偟偰偄傑偡丅拞妛惗偐傜枹抦悢傪鶬偲抲偄偰丄戙悢偺庤朄偑巒傑傝傑偡丅悢偑暥帤偵抲姺偝傟傞偙偲偱拪徾惈偑崅偔側傝丄悢偺惈幙傪椙偔偔抦傜側偄偲偲傫偱傕側偄栤戣偑婲偒傑偡丅恖椶偑悢傪敪柧偟偨乮僛儘偺敪尒偼傕偭偲屻偺偙偲乯偺偼惗妶偺偨傔乮壠抺偺娗棟丄擾峩抧偺柺愊傗丄岎姺庢堷偱偺悢検側偳乯偱偁傞偲偄傢傟傑偡偑丄枹奐恖偱偼懡偄偐彮側偄偐偖傜偄偺奣擮偟偐側偐偭偨偟丄摦暔偼悢傪抦偭偰偄傞傛偆偵偼巚傢傟側偄丅偙偙偐傜恖椶偺敪揥丒暥柧偑巒傑偭偨傛偆偱偡丅帺慠悢偲偼丄1,2,3,4,5,,6丒丒丒丒n丒丒丒偲懕偄偰備偔崁嵎偑1偺柍尷偺悢楍偱偡乮揹戩偺悽奅偱偼10寘傑偨偼12寘埲忋偺帺慠悢偼乽僆乕僶乕僼儘乕乿偑昞帵偝傟埖偊側偄乯丅偦偟偰悢偺戝彫娭學偑乽悢捈慄乿偵暲傋傞婔壗妛揑捈娤偐傜寛傔傜傟傑偡乮偙偺悢捈慄偼悢偺慹枾傗楢懕偲偄偆惈幙傪榑偠傞偲偒偵嵞搊応偟傑偡乯丅師偵変乆偼嬨嬨偺昞乮妡偗嶼乯傪埫婰偝偣傜傟傑偟偨丅2亊3亖6偲偄偆摍幃傪妛傃傑偟偨丅偙傟偼幚偵曋棙偱娫堘偄偺側偄昞婰朄偱偡丅帺慠悢偺拞偱偼丄壛朄乮榓乯丄忔朄乮愊乯偼帺桼偵偱偒傞丅堷偒嶼偼儅僀僫僗傗僛儘傪嫵傢偭偰偄側偗傟偽丄偱偒側偄応崌傕偁傞丅彊朄乮彜乯偼暘巕偑暘曣傛傝戝偒偔丄妱傝愗傟側偗傟偽偱偒側偄乮桳棟悢傪妛傇傑偱乯丅師偵岎姺懃偲偟偰丄a+b=b+a丄a亊b=b亊a 偑偱偒傞丅帺慠悢偑攞悢偐傜惉傝棫偮偲偒乮6=2亊3)丄2偼6偺栺悢偱偁傞偲偐丄6偼2偺攞悢偱偁傞偲偐偄偆丅恀偺栺悢傪帩偨側偄悢傪乽慺悢乿偲尵偄丄栺悢傪帩偮悢傪乽崌惉悢乿偲偄偆丅偙偺慺悢傪媮傔傞曽朄傪乽僄儔僗僩僥僱僗偺饪乿偲偄偆丅椺偊偽100傑偱偺慺悢(2傪彍偄偰偼丄傕偪傠傫偡傋偰婏悢偱偁傞乯偲偼丄2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47.,53,59,61,67,71,73,83,89,97偱偁傞丅帺慠悢偵婎杮梫慺偱偁傞慺悢傕柍悢偵偁傞丅偄傑2偮偺帺慠悢偺岞栺悢偲岞攞悢傪媮傔偰傒傛偆丅42偲60傪傒傞偲丄傑偢42傪慺悢偵暘夝偡傞偲乮2,3,7乯偱偁傞丅60偺慺悢偼乮2,2,3,5)偱偁傞丅廬偭偰42偲60偼岞栺悢偲偟偰2偲3傪帩偪丄嵟戝岞栺悢偼2亊3亖6偱偁傞丅42偲60傪崌惉偡傞偲慺悢偲偟偰偼乮2,2,2,3,3,5,6)偱偁傞偑丄彫偝偄傎偆偺42偺慺悢乮2,3,7)偵偁偲乮2,5)傪壛偊偨乮2,2,3,5,7)亖420偑嵟彫岞攞悢偱偁傞丅帺慠悢傪拞怱偵悢偺惈幙傪尋媶偡傞暘栰傪乽悢榑乿偲徧偡傞丅帺慠悢偼2偱妱傝愗傟傞嬼悢乮2n)偲妱傝愗傟側偄婏悢乮2n+1乯偺暘偐傟丄偦傟偼岎屳偵尰傟傞丅偦偺嬼悢偲婏悢偺悢偼値偑帺慠悢偱偁傞偺偱1懳1偺懳墳偑偲傟丄帺慠悢偲摨偠悢偩偗懚嵼偡傞丅偮傑傝晹暘偲慡懱偑堦抳偡傞偲偄偆寢榑傪弌偟偨偺偑僇儞僩乕儖偲偄偆恖偱丄屻偵廤崌榑偲側偭偨丅僛儘偲偄偆奣擮偼幚偵曋棙側悢偱丄10恑朄偲偄偆埵庢傝傪壜擻偲偟丄寁嶼傪梕堈偵偟偨偙偲偼丄媑揷梞堦挊乽楇偺敪尒乿乮娾攇怴彂1939擭乯偵徻偟偔彂偐傟偰廃抦偩偲巚偆偺偱徣棯偡傞丅

戞2復丂惍悢帺慠悢偺偵僛儘傪壛偊丄偝傜偵儅僀僫僗乮晧乯偺惍悢傪壛偊偰乽惍悢乿偲偄偆悢偺廤抍偑惗傑傟偨丅僛儘偼壛朄偱偼a+0=a丄0+a=a丄忔朄偱偼0亊a=0丄a亊0=0傪枮偨偡丅屆戙僀儞僪偱僛儘偑惗傑傟丄埵庢傝婰悢朄傪偒傢傔偰梕堈偵偟偨丅儅僀僫僗偺悢帤偲偄偆奣擮偼嫊悢偲摨偠傛偆偵嬌傔偰拪徾揑側奣擮偱偁傞偑丄偙傟偑墘嶼偵偍偄偰廳梫側栶妱傪偡傞偙偲偼奆偝傫幚姶偝傟偰偄傞偼偢偱偁傞丅儅僀僫僗婰崋乕偼堷偔偲偄偆墘嶼憖嶌偩偗偱側偔丄乽悢捈慄乿偺僛儘偺埵抲偐傜嵍懁偵惍楍偡傞悢偲偟偰婡擻偡傞丅-1-1=-2偵偍偄偰嵟弶偺-1偼悢偱偁傝師偺儅僀僫僗偼堷偒嶼偲偄偆憖嶌偱偁傞丅偙偆偟偰惍悢偼帺桼偵壛尭忔朄寁嶼偑偱偒傞偺偱偁傞丅惍悢偺榓偺寢崌懃偼丄a+(b+c)=(a+b)+c偱寁嶼偺弴彉偵場傜側偄丅a+0=a丄0+a=a傛傝丄僛儘偼壛朄偺扨埵尦偱偁傝丄1亊a=a,a亊1=a傛傝丄忔朄偺扨埵尦偼侾偱偁傞偲屇傇丅a+(-a)=a-a=0偱偁傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅惍悢摨巑偺妡偗嶼偼惍悢偲側傝丄惓偺惍悢摨巑偺妡偗嶼偼惓偺惍悢丄惓偲晧偺惍悢偺妡偗嶼偼晧偺惍悢偲側傝丄晧偺惍悢摨巑偺妡偗嶼偼惓偺惍悢偲側傞丅惍悢偼乽悢捈慄乿偱曽岦惈傪傕偪僛儘傪愜傝曉偟揰偲偟偰丄惓偼塃曽岦丄晧偼嵍曽岦偵暲傇丅偙傟偼儀僋僩儖偺峫偊偱偁傞丅巜悢偺応崌儅僀僫僗偺巜悢偲偼媡悢傪堄枴偟偰偄傞丅椺偊偽a-3忔偲偼1/a3t偲偄偆偙偲偱丄a0偲偼a(5-5)=a5/a5=1偱偁傞丅偦偟偰惍悢偺擹搙偱偁傞偑帺慠悢偲摨偠擹搙偱偁傞乮偙傟傪壛嶼擹搙傪帩偮偲偄偆乯丅惍悢偺墘嶼朄懃偵偼岎姺朄懃乮榓a+b=b+a丄愊a亊b=b亊a)偲寢崌朄懃(榓(a+b)+c=a;(b+c)丄愊乮a亊b)亊c亖a亊乮b亊c))偦偟偰暘攝朄懃(榓乮a+b)亊c=a亊c+b亊c丄愊c亊乮a+b)=c亊a+c亊b)偑惉傝棫偮丅榓偲嵎偺2忔偺揥奐幃丄(a+b^)2=(a+b)(a+b)= a^2+2ab+b~2偍傛傃(a-b)^2=a^2-2ab+b^2丄偍傛傃乮a+b)(a-b)=a^2-b^2偼悢幃偺揥奐偱柍忦審偵廳梫側幃偱偁傞丅妎偊傞昁梫側偄偑丄孞傝曉偟寁嶼偟偰恎偵偮偗傞偙偲偱偁傞丅(a+b乯^2=(a+b)(a+b)=a^2+2ab+b~2偺墑挿慄忋偵乮a+b)偺3忔埲忋偺揥奐傪擇崁揥奐偲偄偆丅偦偟偰偦偺擇崁學悢偑幚偵柺敀偄悢楍傪側偡偺偱偁傞丅0忔丗1丄1忔丗1,1丄俀忔丗1,2,1丄3忔丗1,3,3,1丄4忔丗1,4,6,4,1丄5忔:1,5,10,10,5,1丄6忔丗1,6,15,20,15,6,1偙傟傜傪暯柺忋偵僺儔儈僢僪攝抲偡傞偲乽僷僗僇儖偺3妏宍乿偑摼傜傟傞丅悢楍偼峔憿揑偵偼乽夞暥悢乿偵側偭偰偄傞丅杮彂偱偼戞2復惍悢偺拞偱丄婎杮揑側恾宍偺帩偮惈幙傪憓擖偟偰偄傞丅婔壗妛偺弶曕偵偮偄偰偼彫暯朚旻挊丂乽婔壗傊偺桿偄乿乮娾攇尰戙暥屔乯傪尒傞偲偟偰丄偙偺愡偼惍悢榑偵捈愙娭學側偄偺偱僆儈僢僩偡傞丅偦偟偰杮復偼嶰暯曽偺掕棟乮僺僞僑儔巵偺掕棟偲傕偄偆偑丄僺僞僑儔僗偑抦偭偰偄偨偺偼偛偔摿庩側惍悢3丆4丆5偱偁偭偨乯偵擖傞丅捈妏嶰妏宍偺3曈偺娫偵惉傝棫偮娭學丂a^2+b^2=c^2傪嶰暯曽偺掕棟偲偄偆丅偙偺掕棟偺徹柧朄偼偨偔偝傫偁傞偑丄戙悢偲婔壗偺夝朄偑暘偐傝傗偡偄丅僺僞僑儔僗偼3^2+4^2=9+16=25=5^2偱偁傞偑丄偙偺掕棟偼惍悢偵尷傜傟側偄丅幚悢慡懱偱惉傝棫偮娭學偱偁傞丅偦偟偰偙偺娭學偐傜捈妏2摍曈嶰妏宍1^2+1^2=2=(併2)^傛傝2柍棟悢併2偑惗傑傟偨偺偱偁傞丅惍悢偺傒偺嶰暯曽偺掕棟偺椺偼柍悢偵偁傞丅偮傑傝惍悢偩偗偱惉傝棫偮嶰暯曽偺掕棟偺堦斒壔偑偱偒傞偺偱偁傞丅擇師擇崁揥奐偺幃(a+b乯^2=a^2+2ab+b~2偲(a-b)^2=a^2-2ab+b^2傛傝(a-b)^2+4ab=(a+b乯^2偑摫偐傟丄a=m^2,b=n^2偲偍偔偲4ab=(2mn)^2偲側傝丄乮m^2-n^2)^2+(2mn)^2=(m^2+n^2)^2偑摼傜傟傞丅乮m^2-n^2)丄(2mn)丄(m^2+n^2)偑3曈偺悢偲側傞丅偙偆偟偰m,n傪慖戰偟偰備偔偲丄柍悢偺惍悢偵傛傞3暯曽偺掕棟傪枮懌偡傞夝偑摼傜傟傞丅偝傜偵榖戣偼a^n+b^n=c^n(偨偩偟n偼3埲忋偺帺慠悢乯偲側傞偲偙偺幃傪枮懌偡傞帺慠悢(a,b,c)偼懚嵼偟側偄偙偲偑梊憐偝傟乽僼僃儖儅乕偺戝掕棟乿梋屇偽傟偨丅偦偟偰僆僀儔乕乮n=3)丄僼僃儖儅乕(n=4)丄儖僕儍儞僪儖乮n=5)丄僋儞儅乕乮n-=7)偑僼僃儖儅乗偺梊憐偑惓偟偄偙偲傪徹柧偟偨偑丄偮偄偵1993擭儚僀儖僗偑僼僃儖儅乕偺梊憐傪峬掕揑偵夝寛偟偨丅

戞3復丂桳棟悢帺慠悢丄惍悢偐傜桳棟悢偺抜奒偵傗偭偰偒傑偟偨丅帺慠悢偵僛儘偲儅僀僫僗傪摫擖偟偨惍悢偵傛偭偰堷偒嶼偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅悢偺奼挘偵偼偄偮傕偳傫側寁嶼偑帺桼偵偵偱偒傞偐偑戝栤戣偱偡丅崱傑偱偼壛尭忔朄傪傗偭偰偒傑偟偨丅彊朄傪帺桼偵峴偆偵偼怴偟偄悢偺廤傑傝偺掕媊偑昁梫偱偡丅怴偟偄悢偲偼丄暘巕偺悢偲暘曣偺悢偺斾乮暘巕亐暘曣乯偱昞偣傞悢偺偙偲偱偁傞丅暘曣偼僛儘偱側偄偺偱丄惍悢亐帺慠悢偙傟傪暘悢傑偨偼桳棟悢乮桳斾悢乯偲屇傇丅妱傜傟傞悢偑妱傞悢傛傝彫偝偄帪丄彫悢揰偲偄偆昞婰朄偑偁傞丅暘悢偱昞偡偐彮悢偱昞偡偐偵偼堦挿堦抁偑偁傞丅彫悢揰朄偼悢偺戝彫娭學偑幚偵彫偝偄儗儀儖偱敾掕偱偒傞棙揰偑偁傝丄妱傝愗傟側偄帪偵偼墘嶼偵岆嵎偑晅偄偰夞傞丅暘悢偵偼栺暘傗捠暘偲偄偆憖嶌偑柺搢側揰丄嵟屻傑偱斾偱峴偗偽妱傝愗傟側偔偰傕暘偐傝傗偡偄偲偄偆棙揰偑偁傞丅暘悢偳偆偟偺懌偟嶼丒堷偒嶼偱偼捠暘偲偄偆丄椉幰偺暘曣傪偦傠偊偰偐傜暘巕傪懌偡傑偨偼堷偔偲偄偆憖嶌傪偡傞偑丄偦偺偲偒廳梫側庤朄偑乽1偺曄宍乿偱偁傞丅椺偊偽2/3亄1/5偺懌偟嶼偱丄慜偺暘悢偵5/5傪妡偗屻傠偺暘悢偵3/3傪妡偗傞偲丄暘巕偺墘嶼偼乮5亊2+3亊1)=13偲側傝丄暘曣偼嫟捠偱3亊5=15丄摎偊偼13/15偲側傞傗傝曽偱偁傞丅昁梫側傜暘巕暘曣偺栺暘傪偡傞丅暘悢偺妡偗嶼偼暘巕丄暘曣摨巙傪妡偗傟偽偄偄丅暘悢偺妱傝嶼偼暘曣偵棃傞暘悢偺媡悢傪妡偗傞偲偄偆傗傝曽偱偁傞丅偙偆偟偰桳棟悢偼壛尭忔彍偑帺桼偵偱偒傞丅暘悢傪彮悢昞帵偡傞帪丄暘巕偼惍悢攞偲峫偊傞偲暘曣偺媡悢偩偗偑杮幙揑側墘嶼偱偁傞丅偨偲偊偽1/3丄偁傞偄偼1/5偱偼慜幰偼妱傝愗傟側偄偱孞傝曉偟偑懕偔偑丄屻幰偼0.5偱妱傝愗傟傞丅偦偺棟桼偼2,5偩偗傪慺悢偵帩偮悢偺暘曣偺応崌偑乽桳尷彫悢乿偲側傞丅妱傝愗傟側偄応崌偼乽柍尷彫悢乿偲偄偆丅柍尷彫悢偱傕摨偠孞傝曉偟偱偁傞応崌偼乽柍尷弞娐彫悢乿偲偄偆丅妱傝嶼偺梋傝偵拲栚偡傟偽弞娐彫悢偵側傞棟桼偑傢偐傞丅偨偲偊偽1/7偱偼丄0,142857142857丒丒丒偲孞傝曉偡丅彮悢偺昞尰朄偱偁傑傝偵摉偨傝慜偱偁傝偑偨傒偑敄偄偲傒傜傟傞10恑朄偱偼僛儘偺梾楍傪旔偗傞偙偲偑偱偒丄悢偺戝偒偝偑堦栚椖慠偱偁傞丅摿偵暔棟掕悢偱尠挊偱偁傞丅揹巕偺揹壸e=1.60217733亊10^乕19C丄枩桳堷椡掕悢G=6.667259亊10^-11Nm^2Nm^2/Kg側偳偱偁傞丅悢偺昞偟曽偺戙昞偼10恑朄偩偲偟偰丄僐儞僺儏乕僞撪晹偱寚偐偣側偄偺偼2恑朄偱偁傞丅僄僕僾僩偺僷僺儖僗偵彂偐傟偨2恑朄偵傛傞寁嶼朄傗丄乽僄僕僾僩偺暘悢乿偲偄傢傟傞暘悢傪扨埵暘悢乮暘巕偑1偺暘悢乯偱昞偡曽朄偑偁偭偨丅椺偊偽2/5=1/3+1/15偲偄偆昞婰朄偱偁傞丅側偤偙偺傛偆側昞婰偵峉揇偟偨偺偐偼晄柧偱偁傞丅彮悢傪2恑朄偱昞偡偺偼戝曄栵夘偱偐偊偭偰寁嶼懍搙傪抶偔偡傞偺偱曋棙偝偼応崌偵傛傝偗傝偱偁傞丅屆戙僶價儘僯傾偺灦宍擲搚斅偵晄巚媍側寁嶼昞偑偁傞丅偙傟傪乽僶價儘僯傾儞丒僥乕僽儖乿偲偄偆丅a,b,c3偮偺悢昞偑偐偐傟丄b/a偑60恑朄偱婰偝傟偰偄傞丅偙傟傪10恑朄偵捈偟偰夝庍偡傞偲壗偲捈妏嶰妏宍偺妏搙兛亖tan-1(b/a)傪媮傔傞寁嶼昞偱偁偭偨乮僺僞僑儔僗悢乯丅偍偦傜偔搚抧偺應検偺偨傔偵昁梫偱偁偭偨偺偩傠偆偲偄傢傟偰偄傞丅0偲侾偺娫偵偁傞桳棟悢偺擹搙偵尷掕偟偰傕偦偺悢偼柍尷偱偁傞丅偙傟傪乽桳棟悢偼鈌枾偱偁傞乿偲偄偆丅偄偔傜偱傕儈僋儘側悢偵側傝偆傞偺偱偁傞丅

戞4復丂柍棟悢桳棟悢偺彫悢昞尰偼丄妱傝愗傟偰桳尷偵側傞応崌偲丄妱傝愗傟偢弞娐偑懕偔応崌偵暘偗傜傟偨丅柍尷偵懕偔応崌偱傕丄柍尷偵懕偔偑弞娐偟側偄悢偺応崌乮柍尷旕弞娐彫悢乯偼丄桳棟悢偵偼側偄悢偺宍乮柍棟悢乯偱偁傞丅僊儕僔儍帪戙偵偼揑妋偵懆偊傜傟丄偝傜偵僶價儘僯傾偺擲搚斅偵偼惓妋側寁嶼梡悢昞傕偁偭偨偲偄偆丅悢傪彮悢偱昞偡応崌丄弞娐彫悢偵側傞応崌偲偦偆偱側偄応崌偺2庬椶偵乽2暘朄乿偱暘椶偟丄偁傞悢偑柍棟悢偱偁傞偙偲傪徹柧偡傞偨傔丄捈愙揑偵乽柍尷偵弞娐偟側偄乿偙偲傪徹柧偡傞昁梫偼側偔丄桳棟悢偩偲偡傞偲尒弝傪偒偨偡偙偲傪帵偣偽傛偄徹柧朄偑偁傞丅偙傟傪乽婣昑朄乿偲屇傇丅柍棟悢偺戙昞椺偲偟偰併2傪峫偊傛偆丅1偺2忔偼侾丆2偺2忔偼係丄偩偐傜2忔偟偰2,3偵側傞帺慠悢偼懚嵼偟側偄丅婔壗妛偱偄偆偲堦曈偑1偱偁傞惓曽宍偺懳妏慄偺挿偝偑併2偱偁傞丅偩偐傜僺僞僑儔僗偺掕棟偵偍偄偰丄帺慠悢偺慻傒崌傢偣偵側傜側偄偲偄偆僺僞僑儔僗偵偲偭偰嫋偣側偄帠懺偑惗偠偨偲偄偆偄傢傟偺偁傞悢偱偁傞丅崱偙傟偑桳棟悢偱偁傞偲壖掕偟X=n/m(n,m偼帺慠悢乯偡傞偲丄x^2=2偼n亊n/m亊m=2偲偄偆宍偵側傞丅n/m偺暘巕丄暘曣偼偡偱偵栺暘偝傟偰偄傞偺偱丄暘巕丒暘曣偵嫟捠偺慺場悢偼帩偨側偄丅n/m傪2夞妡偗偰傕嫟捠偺慺場悢偼側偄偺偩偐傜丄偝傜偵栺暘偝傟偰2偲側傞偙偲偼側偄丅偙偺柕弬偼乽桳棟悢乿偲壖掕偟偨偙偲偐傜偍偒傞偺偱丄偙偺悢偼桳棟悢偱偼側偄丅偡側傢偪併2偼柍棟悢偱偁傞乿丅偙傟偑乽婣昑朄乿偱偁傞丅併2=1.41421356237丒丒丒偲柍尷偵懕偔偺偱偁傞丅併2偵帺慠悢傪懌偟偰傕丄偦偺悢偼柍棟悢偱偁傞丅A=K(桳棟悢乯+併2乮柍棟悢乯偱偁傞偐傜丄A偑桳棟悢偱偁傞偲壖掕偡傞偲丄A(桳棟悢乯乕K乮桳棟悢乯亖併2(柍棟悢乯偲側傝丄桳棟悢亖柍棟悢偲偄偆柕弬偲側傞丅廬偭偰A偼柍棟悢偱偁傞丅偙偆偟偰偄偔傜偱傕併2偵嬤偄桳棟悢傪懌偟偰傕柍棟悢偲側傞偺偱丄柍棟悢偼柍尷偵偁傝偦偆偱偁傞丅柍棟悢偵桳棟悢傪妡偗偨悢偼摨偠偔柍棟悢偱偁傞偺偱丄併2傪尷傝側偔彫偝偔偟偰柍尷偺柍棟悢傪摼傞丅巜悢朄懃偼m,n偑帺慠悢偺帪丄a^m亊a^n=a^(m+n)丄a^m^n=a^(m亊n)丄a^(-m)=1/a~m,a^0=1偱偁傞丅巜悢摨巑偺懌偟嶼丄妡偗嶼傪掕媊偟偨傕偺偱偁傞丅偦偙偱巜悢偑桳棟悢偺応崌丄2偮偺桳棟悢l/k,n/m(偨偩偟l,k,n,m偼帺慠悢乯偵懳偟偰丄帺慠悢偺巜悢朄懃a^(l/k)=a^(1/k)^l偵昞偣傞偺偱丄巜悢偑桳棟悢偱傕巜悢朄懃偼桳棟悢偵懳偟偰惉棫偡傞丅柍棟悢偼弞娐偟側偄柍尷彫悢偱昞偝傟傞偺偱丄柍棟悢傪彫悢偱昞偡偙偲偼偱偒側偄丅師偵巜悢朄懃傪柍棟悢偵傑偱峀偘傞偲偳偆側傞偩傠偆偐丅柍棟悢偲偟偰併2傪慖傃偙傟傪彫悢揰埲壓偺埵庢傝1/10,1/100,1/1000 乧偲柍尷昞帵偡傞偲丄奺乆偼桳棟悢側偺偱巜悢朄懃偼惉棫偡傞丄偟偨偑偭偰柍棟悢偵傗偄偟偰傕巜悢朄懃偼惉棫偡傞丅尫偺暘妱偱壒掱乮壒棩乯傪帩偮妝婍偺壒偵偮偄偰挊幰偼徻偟偔弎傋偰偄傞偑丄偙傟偼梋嫽偲偟偰暦偄偰偍偔偵偲偳傔徣棯偡傞丅偙偙偱悢幃偲偟偰昞尰偡傞偙偲偼擄偟偄乽楢暘悢乿傪抦偭偰偄傞恖偼彮側偄偩傠偆丅悢妛嫵堢偱偼嫵偊偰偄側偄偐傜偱偁傞丅柍尷偵懕偔楢暘悢偼柍棟悢偱偁傞偑丄桳尷偺孞傝曉偟偱廔傢傞側傜桳棟悢乮暘悢乯偱偁傞丅楢暘悢偲摨偠傛偆側擖傟巕宍幃偱偁傞併偺慟壔娭學丄an+1=併2+an偼2偵廂澥偡傞暋嶨側悢偱偁傞丅杮彂偵偼偙偺傛偆側悢偺惈幙偵偮偄偰朙晉側椺傪偘偰愢柧偟偰偄傞丅嫽枴偼恠偒側偄偑杮彂傪捈愙撉傫偱妋偐傔偰偔偩偝偄丅

戞5復丂幚悢乕楢懕側悢偙偺桳棟悢偲柍棟悢傪嫟偵庢傝崬傫偩怴偟偄悢傪乽幚悢乿偲偄偆丅偙偙偐傜丄偙傟傑偱側偐偭偨悢偺楢懕偲偄偆奣擮偑敪惗偟丄娭悢榑偑揥奐偱偒偨丅幚悢偐傜悢偺杮奿揑側墳梡偵偮側偑傝丄娭悢偼僌儔僼偵側傝戙悢妛偲婔壗妛偑堦偮偵梈偗崌偭偨丅幚悢偼悢捈慄忋偱慡偔寠偺側偄楢懕惈傪帩偮偲掕媊偡傞丅0.9999999999999999丒丒丒亖1丂 尩枾側堄枴偱1偵摍偟偄偲偄偆丅偄偔傜1偵嬤偯偄偰傕1偱偼側偄偲偡傞側傜丄偦偙偵偼寠偑奐偄偰偄傞偙偲偵側傞丅桳棟悢偱偁傠偆偲傕柍棟悢偱偁傠偆偲傕丄寁嶼寢壥偑峴偒拝偔愭傪帩偭偰偄傞悢丄偦傟偑幚悢偱偁傞丅椺偊偽10偺暯曽崻偼3.16227766016,偝傜偵暯曽崻傪媮傔傞偲丄1.77827941003,丒丒丒丒丒丒偲偄偆晽偵30夞暯曽崻傪媮傔傞偲妋幚偵偵1偵摍偟偔側傞丅偟偐傕偦偺悢偺尭傝曽偼彫悢揰埲壓傪傒傟偽丄敿暘丄偝傜偵敿暘偲偄偆晽偵摍斾媺悢揑偵敿暘偯偮尭彮偟妋幚偵僛儘偵側傞丅幚悢偼壛尭忔彍偑帺桼偵偱偒傞悢偺廤傑傝偱偁傞丅偝傜偵巜悢朄懃傕惉傝棫偮丅幚悢偺擹搙傪寛傔傞堊丄傑偢乮0,1)偵娷傑傟傞幚悢偼帺慠悢偺擹搙傪帩偮丄偡側傢偪偙偺斖埻偺幚悢偼丄帺慠悢傪梡偄偰斣崋傪晅偗傜傟傞偲壖掕偡傞偲丄帺慠悢偐傜偼傒弌傞悢偑偁傞偙偲傪摫偒丄帺慠悢偺擹搙偱側偄偙偲傪僇儞僩儖偑慛傗偐側曽朄偱徹柧偟偨丅偙傟傪乽僇儞僩儖偺懳妏慄榑朄乿偲偄偆丅偙偺徹柧朄傪昞尰偡傞偙偲偑偙偙偱偼偱偒側偄偺偱丄偙偺徹柧偺戠岉枴偼杮彂偱捈偵枴傢偭偰傎偟偄丅偄傛偄傛戙悢偲婔壗偺娭學傪庢傝寢傇僌儔僼偁傞偄偼娭悢偵擖傠偆丅嬶懱揑側幚悢偺戙傢傝偵拪徾揑側婰崋傪梡偄傞丅摍崋偱寢偽傟偨娭學傪乽幃乿丄乽悢幃乿偲偄偄丄偄偮傕惉棫偡傞乽峆摍幃偲摿暿側応崌偵惉棫偡傞乽曽掱幃乿丄掕媊偵憡摉偡傞乽掕媊幃乿偲屇傃傑偡丅曽掱幃偵偼乽枹抦悢乿偲偄偆媮傔偨偄悢偑偁傝傑偡丅晛捠丄悢妛偱岞幃偲偄偆偲峆摍幃偺偙偲偱偡丅乮岞幃偼帺暘偱摫偔傕偺偱埫婰偡傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅乯枹抦悢X偺堦師宯偱偁傞堦帪曽掱幃偼丄ax+b=0(a,b偼掕悢乯丂偲彂偒丄斾椺娭學x=-b/a傪昞偡乽斾椺偺曽掱幃乿偱偡丅y=ax+b丂偲彂偔偲y偼x偺娭悢乲y(x)偲傕彂偔乶偱偁傞偲偄偄傑偡丅x偵弴師悢帤傪戙擖偟偰y偺抣傪寁嶼偟丄偙傟傪x,y嵗昗偺恾偵昤偔偙偲傪乽僌儔僼乿偲尵偄傑偡丅嵗昗偲偟偰偼丄1師尦乮捈慄乯丄2師尦乮暯柺乯丄3師尦乮棫懱乯偑偁傝傑偡偑丄嵗昗偺摫擖偵傛偭偰僨僇儖僩偑夝愅婔壗妛偲偄偆戙悢偲婔壗偲偺梈崌傪惉偟悑偘傑偟偨丅堦師曽掱幃偼僌儔僼偵彂偔偲丄y=乮捈慄偺孹偒乯亊+乮y愗曅乯偺偙偲偵側傝傑偡丅2偮偺枹抦悢乮曄悢乯傪娷傓堦師楢棫曽掱幃偼丄曅曽偺y(x)傪媮傔偰丄傕偆傂偲偮偺曽掱幃偵戙擖偡傞偙偲偱倶偑媮傑傝丄偦傟偐傜y(x)偱y偑媮傑傝傑偡丅偙傟傪乽戙擖朄乿偲屇傃傑偡偑丄僌儔僼偱偄偊偽2偮偺捈慄偺岎揰傪媮傔傞憖嶌偺偙偲偱偡丅偡傋偰偺堦師娭悢y=ax+b偼嵗昗曄姺偵傛傝丄y-b=Y,ax=X丂偲抲偔偙偲偵傛傝丂Y=X偲側傞丅偢傜偟傗奼戝偲偄偆婔壗妛憖嶌偼嵗昗曄姺偺偙偲偱偡丅尵偄姺偊傒偨偄側嵗昗曄姺傪晭傞側偐傟丄傾僀儞僔儏僞僀儞偼儘乕儗儞僣曄姺偲偄偆嵗昗曄姺偵傛偭偰摿庩憡懳惈棟榑傪摫偒丄悽奅傪尒傞栚傪寖曄偝偣偨偺偱偡丅幚悢偺擹搙偵偮偄偰偼丄0偲1偺娫偵帺慠悢偲摨偠擹搙乮傾儗僼乯傪帩偮偙偲傪帵偟偨丅偱偼暯柺偺擹搙乮x,y)偼丄x偍傛傃y傪幚悢偲偟柍尷偺彫悢偱昞偟偰丄堦寘偯偮偢傜偟偰昞尰偟怴偟偄悢A傪嶌傞丅偡傞偲A偼幚悢偱偁傞丅廬偭偰柍尷偵峀偑傞暯柺慡懱偺擹搙偼丄幚悢偦偺傕偺偺擹搙偵摍偟偄偙偲偵側傞丅2忔攞丄3忔攞偱偼側偔傾儗僼偵堦抳偡傞偺偱偁傞丅僇儞僩儖傗僨僨僉儞僩傪擸傑偟偨柍尷偺恄旈偱偁傞丅

戞6復丂幚悢乗奼挘幚悢偺墳梡曇偲偟偰丄2師娭悢偲2師曽掱幃丄墌廃棪丄僼傿儃僫僢僠悢楍偺旤丄傾儖僉儊僨僗偺乽曽朄乿傛傝媮愊朄傪峫偊傞丅擇師曽掱幃偺夝乮崻乯傪媮傔傞偵偼丄場悢暘夝偟偰2偮偺堦師曽掱幃偵娨尦偡傞偙偲偑崻姴偲側傞丅偦偟偰崻偺岞幃偑摫偐傟偨丅ax^2+bx+c=0仺x^2+(b/a)x+(c/a)=0偦偟偰偙傟偑姰慡暯曽幃偵偡傞偨傔丄尦偺擇師曽掱幃傪曄宍偡傞丅(x+b/2a)^2=x^2+(b/a)x+(b/2a)^2仺(x+b/2a)^2亖(b^2-4ac)/4a^2丂偙偙偱(b^2-4ac)/4a^2傪D^2偲偍偔偲丄(x+b/2a)^2亖D^2丂傛偭偰(x+b/2a)=亇D偵側傞丅廬偭偰崻偺岞幃偼x=(-b亇D)/2a丄偙偙偱D=併(b^2-4ac)偱偁傞丅敾暿幃D'=D^2=b^2-4ac偑廳梫側栶妱傪壥偨偡丅2偮偺崻偺榓丂(x1+x2)=-b/a丄俀偮崻偺嵎丂(x1-x2)=併D丄俀偮偺崻偺愊丂(x1丒x2)=c/a丂偙傟傜傪崻偲學悢偺娭學偲偄偆丅崻偺惈幙傪昞偟偰偄傞丅敾暿幃偑儅僀僫僗偲側傞応崌丄崻偑嫊悢偲側傞偺偱偁傞丅墌廃棪兾乮墌廃傪捈宎偱妱偭偨悢丄3.14159265301丒丒丒乯偼柍棟悢偱偁傞丅兾偺尋媶偵偮偄偰偼儁乕僩儖丒儀僢僋儅儞丂乽兾偺楌巎乿丂 (偪偔傑妛寍暥屔丂2006)偼堦撉偵抣偡傞丅偦偙偱偼丄乮1乯僸僢僺傾僗偺墌傪惓曽宍偵偡傞嶌恾丂 乮2乯儐乕僋儕僢僪乽婔壗妛尨榑乿丂 乮3乯傾儖僉儊僨僗偺懡妏宍朄 丂乮4乯僋僓乕僰僗偲儂僀僄儞僗偺掕棟丂 乮5乯償傿僄僩偺夝愅揑側幃丂 乮6乯僗僱儕僂僗偺乽應岝朄乿丂 乮7)僨僇儖僩偺夝愅婔壗妛 丂乮8)僷僗僇儖偺嶰妏宍丂 乮9)僂僅儕僗偺柍尷忔愊夝 丂乮10乯僌儗僑儕乕偺柍尷媺悢丂 乮11乯僯儏乕僩儞偺愊暘朄 丂乮12乯僆僀儔乕偺傾乕僋僞儞僕僃儞僩媺悢夝 側偳偺尋媶偑徯夘偝傟偰偄傞偑丄杮彂乽嫊悢偺忣弿乿偱偼媑揷巵偼乮3乯偺傾儖僉儊僨僗偺懡妏宍朄傪偍傕偵嵦梡偟偰偄傞丅扨埵墌偵撪愙偡傞乽惓乮6亊2丱n)妏宍乿乮6妏宍乕12妏宍乕24妏宍丒丒丒丒乯偵偍偄偰3暯曽偺掕棟傪揔梡偟丄2暘妱偝傟傞尫偺挿偝傪慟師媮傔偰備偔曽朄偱丄An+1=併乮2-併乮係亅An^2)偲偄偆慟壔幃傪摼傞丅慟壔幃偺悢抣寁嶼偺岆嵎偺愊嶼傪旔偗傞偨傔偺忢偲偆庤抜偱偁傞暘巕偺桳棟壔傪峴偄寘棊偪傪旔偗傞偲偄偆丅3An丒2^n( 6妏宍側傜n=0偱3亊1亖3,丒丒丒n=11側傜6144亊A11亖3.14159253504傪摼傞丅兾偼戙悢曽掱幃偺夝偲側傝偊側偄柍棟悢偱乽挻墇悢乿偲側偢偗傜傟傞丅帺慠懳悢e傕挻墇悢偱偁傞丅偙偙偱妏搙傪兾偱昞尰偡傞偲丄360 搙/2兾亖1儔僕傾儞亖57丏2957795132乧搙偲側傝丄180搙偼兾亖3.14159265358儔僕傾儞偱偁傞丅擇師曽掱幃傪y=ax^2+bx+c偲昞偡偲擇師娭悢偲側傞丅擇師娭悢偼僌儔僼偵偡傞偲曻暔慄偵側傞偺偱丄嵟戝抣傕偟偔偼嵟彫抣偑懚嵼偡傞丅傑偨y=ax^2+bx*+c傪曄宍偡傞偲丄y=a(x+b/2a)^2-D/4a丂(D=b^2-4ac丂偱偁傞丅乯偦偙偱丄X=x+b/2a丄Y=y+D/4a丂偲偍偄偰嵗昗傪曄姺偡傞偲丄Y=aX^2偲側傞丅傛偭偰擇師娭悢偼曻暔慄偱偁傞偲偄偆丅擇師娭悢偑X幉傪偒傞x偑崻偱丄D=乮倶1亅倶2乯^2=0偲偄偆廳崻傕娷傓丅曻暔慄偺愙慄偼旝暘朄傪巊偊偽孹偒m=2x偩偁傞偑丄y=x^2偲y=mx+n偑曻暔慄忋偵偁傞乮兛丄兛~2)傪捠傞忦審倣亖2兛偐傜媮傔偰偄傞丅偙偆偟偰娭悢偺楢嵔擇師嬋慄y=ax^2+bx+c丂仺愙慄偺曽掱幃m=2ax+b仺愙慄偺孹偒2a仺0偑摼傜傟丄偙傟偼旝暘偱偄偆偲偙傠偺1奒旝暘y'仺2奒旝暘y"偺偙偲偱偁傞丅堦斒偵偼x^n仺nx^(n-1)偲側傞丅x^2=C偐傜丂x=併C偲偄偆暯曽崻傪奐偔曽朄傪丄愙慄偺慟壔幃偐傜擇師曽掱幃偺夝乮崻乯傪媮傔傞悢抣夝愅偱偼桳柤側僯儏乕僩儞丒儔僼僜儞朄偱媮傔偰傒傛偆丅擇師曽掱幃x^2-C=0偺崻偼x=亇併C偱偁傞丅y=x^2-C偲偄偆僌儔僼曻暔慄偱y幉偺岎揰偼C偱丄x幉偺岎揰乮崻乯偼亇併C偱偁傞丅偄傑崻傛傝戝偒側擟堄偺悢x0傪愝掕偟丄x0偱偺曻暔慄偺愙慄偑X幉傪岎傢傞揰傪x1偲偟偰丄弴師xn傪媮傔偰備偔偲丄xn+1=(1/2)(xn+C/xn) 偲偄偆慟壔幃傪摼傞丅xn+1偼尷傝側偔C偵嬤偯偔丅慟壔幃傪憡壛暯嬒偲峫偊傞偲丄(a+b)/2 亞併乮ab)偱偁傞偺偱丄xn+1亞併C偲側傞偺偱寁嶼寢壥偼偄偮傕媮傔傞傋偒悢傛傝戝偒偔丄寁嶼偡傞偛偲偵彫偝偔側偭偰備偔摓払揰偑偁傞偲偄偆2偮偺惈幙偑曐徹偝傟傞丅偦偙偱弶婜揰2乮亜併2乯偐傜2偺暯曽崻傪媮傔傞偲丄倶1=3/2, x2=17/13,丂x3=577/408, x4=665857?470832=1.41421356237偲側傞丅y=併x傪柍棟娭悢偲尵偄丄X幉丄Y幉傪岎姺偡傟偽曻暔慄偱偁傞丅柍棟娭悢y=併x偲愙慄堦師娭悢偺楢棫曽掱幃偑廳崻傪帩偮偙偲傛傝愙慄偺孹偒偼m=1/(2併x)偲側傞丅偙傟偼併x偺旝暘宍偵摍偟偄丅

挿曽宍偺廲墶斾偼丄椺偊偽僐僺乕梡巻偱偼併2懳1偵側偭偰偄傞乮A4偱偼297亊210mm)丂偮傑傝廲墶斾偑堦掕偲偄偆偙偲偼丄偡傋偰偺JIS婯奿梡巻偼憡帡宍偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅傕偆彮偟僗儅乕僩側梡巻乮墶挿乯偼墿嬥暘妱偱偡丅墿嬥暘妱偺掕媊偼乽挿曽宍偺拞偐傜嵟戝偺惓曽宍傪庢傝彍偄偰偱偒傞挿曽宍偑丄尦偺挿曽宍偲憡帡娭學偵偁傞乿偲偄偆偙偲偱偡丅廲偺扨埵傪1偲偟偰丄墶偺挿偝x偲偡傞偲丄掕媊傛傝倶丗侾亖侾丗(x-1)傛傝丂x^2-x-1=0偲偄偆擇師曽掱幃偑摼傜傟丄崻偼x=乮1+併5)/2=1.61803398874乧偲偄偆柍棟悢偱偡丅x^2-x-1=0傪曄宍偡傞偲丄x=1+(1/x)傑偨偼x=併乮1+x)偲傕彂偗傞丅偙傟偼偦偺傑傑偺夝偱偼側偄偑丅夝偺條巕傪埫帵偝偣傞宍偱偁傞丅悢抣夝愅偵偼桳梡側揥奐幃偱偁傞丅倶亖N偲偍偄偰丄Nn+1=1亄乮1/Nn)(偙傟偼慟壔幃偱偼側偔丄墿嬥悢偺楢暘悢偲屇偽傟傞乯丅嵟傕桳棟悢偱嬤帡偟偑偨偄悢偱偁傞丅n=37傑偱偙偺楢暘悢傪寁嶼偡傞偲x37=38609069/23861717=1.61803398305偲側傝墿嬥暘妱斾偺嬤帡偵側偭偰偄傞丅x=併乮1+x)偐傜偼楢崻悢乮擖傟巕寁嶼乯偲側傝丄傗偼傝墿嬥斾偵嬤帡偟偰峴偔偺偱偁傞丅愄偺悢妛幰偼偙偺梋傝偺旤偟偝偵椄偲側偭偨丅慟壔幃偑慜偺悢偩偗偱側偔丄傕偆堦偮慜偺悢偵傛偭偰寛傑傞娭學偱偁傞An+2=An+1 + An (1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144丒丒丒乯傪乽僼傿儃僫僢僠悢楍乿偲屇傇丅僼傿儃僫僢僠悢楍偺慜屻偺悢偺斾偑墿嬥悢偵嬤偯偄偰備偔偲偐丄恾偱偼帵偣側偄偺偑巆擮偱偁傞偐丄僷僗僇儖偺嶰妏宍悢楍偼僼傿儃僫僢僠悢楍偺側側傔攝楍偵側偭偰偄傞偲偐丄乽僼儔僋僞儖棟榑乿偺恾宍昞帵偱旤偟偄暥條傪昤偔側偳丄乽旤偵偼榑棟偑偁傝丄榑棟偵偼旤偑偁傞乿偲偄偆晄巚媍偝偵溸傝偮偐傟傞偺偱偁傞丅傾儖僉儊僨僗偼僊儕僔儍帪戙偺悢棟壢妛幰丒岺妛幰偱偁偭偨丅幚梡揑栤戣偱偁傞晜椡偺應掕乮傾儖僉儊僨僗偺朄懃乯丄偰偙偺尨棟偺墳梡丄慏偺廳怱偺寛掕丄墌悕嬋柺偺媮愊側偳偺岟愌傪嫇偘偨丅偙偙偵丄嵵摗寷挊丂乽傾儖僉儊僨僗偺曽朄偺撲傪夝偔乿乮娾楺壢妛儔僀僽儔儕乕丂2014)偵曻暔慄偺媮愊朄偑偔傢偟偔夝愢偝傟偰偄傞丅曻暔嬋慄偺媮愊朄偱偼丄傾儖僉儊僨僗偼乽庢傝恠偔偟朄乿偲乽擇廳婣昑朄乿傪嵦梡偟偨丅曻暔慄傪y=x^2偲愝掕偟嬋慄忬偵擟堄偺2揰A.B傪寛傔丄捈慄AB偲曻暔慄偑埻傓柺愊傪媮傔傞偺偱偁傞丅庤弴偼揰A偲B偵偍偗傞曻暔慄偺愙慄傪傂偄偰愙慄偺岎揰傪N偲偡傞丅嶰妏宍ABN偵偍偄偰丄AB偺拞揰M偲CN傪寢傇捈慄偑曻暔慄傪愗傞揰傪C偲偡傞丅MN偼曻暔慄偺幉偵暯峴偵側傞丅嶰妏宍ABC偼嶰妏宍ABN偺敿暘偱偁傞丅傑偨MN偱暘妱偝傟偨嶰妏宍偺柺愊偼摍偟偄丅偙偺偙偲傪壗夞傕孞傝曉偟偰乮幃偺楢嵔乯彫偝側嶰妏宍偑曻暔慄偺拞偵嶌傜傟偰備偒丄曻暔慄傪庢傝恠偔偡偺偱偁傞丅嚈ABC偵柺愊傪S0偲偡傞偲丄S1=1/4S0丄S2乮1/4^2)S0丒丒丒丒丒偲側傝丄儼Sn=(1+r^1+r^2+r^3+丒丒丒倰丱n) 丂倰亖1/4丂椬偡側傢偪岞斾?偲偡傞媺悢偺榓偲側傞丅媺悢偺榓偺岞幃 儼Sn=1/(1-r)=4/3=1.333333丒丒丒丒偲偟偰媮傔傞曽朄傕偁傞偑丄傾儖僉儊僨僗偺帪戙偵偼柍尷媺悢偲偄偆奣擮偼側偐偭偨偺偱丄寁嶼傪懕偗傞偲n=5偁偨傝偱1.3330078125偱廫暘椙偄嬤帡抣傪摼傞丅廂懇忦審兠亖a/n(n偑亣偱傕乯兠偼僛儘偵側傞偲偄偆偙偲傪2廳婣昑朄偱妋擣偟偰偄傞丅杮彂偱偼偙偺曻暔慄偺媮愊偟偐帵偟偰偄側偄偑丄墌悕拰傪愗傞條乆側嬋慄偺柺愊丄墌拰懱偵撪愙偡傞曻暔懱偺懱愊丄夞揮憃嬋懱丄夞揮懭墌懱偺懱愊丄捾宍懱偺懱愊側偳傪丄暘妱偟偰偦偺榓傪寁嶼偡傞曽朄傪掕幃壔偟偰偄傞懱愊斾偼丅墌悕:丗媴丗墌拰亖1丗2丗3偲側傞丅徻偟偔偼乽傾儖僉儊僨僗偺曽朄偺撲傪夝偔乿傪尒偰偔偩偝偄丅

戞7復丂嫊悢嫊悢i偼擇師曽掱幃偺崻偐傜惗傒弌偝傟偨乽憐憸偺悢(imaginary)乿偱偁傞丅x^2亄侾=0偺夝偱偁傞i=併-1偺偙偲偱偁傞丅i傪嫊悢扨埵偲偡傞偲丄偙傟傪奒忔偡傞偲丄i仺乕侾仺-i仺1偲側傞丄幚悢偵偼側偄曄側悢偑抋惗偟偨丅Z=a+bi偼幚悢偲嫊悢偔偋傕偮乽暋慺悢乿偲偄偆丅Z*=a-bi傪嫟栶暋慺悢偲偄偆丅Z+Z*=2a丄ZZ*=a^2+b^2偼嫟偵幚悢偱偁傞丅偦偙偱乥倸乥亖併乮ZZ*)亖併乮a^2+b^2乯傪Z偺愨懳抣偲偄偆丅暋慺悢偺墘嶼朄懃偼丅壛朄偑Z1亇Z2=(a亇c)亄乮b亇d)i丄忔朄Z1Z2=(ac-bd)+(ad+bc)i丄彊朄Z1/Z2=(ac+bd)/(c^2+d^2)+i(-ad+bd)/(c^2+d^2)丂壛尭忔彍偺寢壥偼暋慺悢偺宍偺傑傑偱偁傞丅偙偆偟偰暋慺悢偼壛尭忔彍偑帺桼偵偱偒傞悢偺懱宯偱偁傞丅暋慺悢偺戝彫偼斾傋傜傟側偄丅擇師曽掱幃偺敾暿幃D偑惓側傜2偮偺幚崻傪傕偪丄敾暿幃偑僛儘側傜廳崻傪傕偪丄敾暿幃偑晧側傜偽俀偮偺嫊崻傪傕偮丅X幉傪幚悢丄Y幉傪嫊悢偩偲偡傞偲丄暋慺悢偼擇師暯柺乮擇師尦乯偲側傝暋慺暯柺乮僈僂僗暯柺乯偲屇傇丅暋慺悢偼僈僂僗暯柺偱偼儀僋僩儖偲偄偆曽岦傪帩偮慄暘偱偁傞丅2偮偺暋慺悢儀僋僩儖傪壛偊傞偲暯峴巐曈宍偺懳妏慄乮儀僋僩儖偺壛朄朄懃丄暯峴巐曈宍偺朄懃乯偲側傞丅n師曽掱幃偼暋慺悢偺斖埻撪偱昁偢n屄偺夝傪帩偮偑丄俆師埲忋偺戙悢曽掱幃偼戙悢揑偵偼夝偗側偄偙偲傪丄嫟偵偵20戙偱朣偔側偭偨揤嵥傾乕儀儖偲僈儘傾偑徹柧偟偨丅摿庩側n師曽掱幃偵柺敀偄婔壗妛揑側惈幙偑偁傞丅x^n-1=0傪乽侾偺n忔崻乿乮傑偨偼乽尨巒n忔崻乿乯偲屇傇丅x=1偼偡傋偰偺n偵懳偟偰崻偱偁傞偺偱丄x^n-1亖(x-1)(n-1師曽掱幃乯偲側傞偺偱丄n-1師曽掱幃亖0傪乽墌暘曽掱幃乿偲偄偆丅n=1師側傜崻x=1丄n=2側傜x^2-1=0側偺偱丄崻偼1,-1偱偁傞丅n=3側傜x^3-1=(x-1)(x-^2+x+1)偱偦偺崻偼1,(-1+併3i)/2,(-1-併3i)/2偺俁屄偺崻傪摼傞丅n=4側傜x^4-1=0傛傝(x+1)(x-1)(x+i)(x-i)偲側傝丄崻偼1,i,-1,-i偺係屄偺崻傪摼傞丅n=5偺応崌丄帪悢傪壓偘傞抲偒姺偊傪偟偰暋嶨側墘嶼偵側傞偑侾偲係偮偺暋慺悢偺崻傪摼傞丅n=6偺応崌丄場悢暘夝傪偟偰x^6-1=(x^3+1)(x^3-1)傪夝偔偙偲偵側傝丄崻偼乗侾,,(1+併3i)/2亖亅w^2,(1-併3i)/2=-w偲偡傞偲丄崻偼亇侾丄亇w,亇倵^2偺俇偮傪摼傞丅偙偆偟偰丄侾偺n忔崻偼丄暋慺暯柺忋偵惓n妏宍傪峔惉偡傞丅嫊悢傪夘偟偰戙悢曽掱幃偲婔壗妛偼偮側偑偭偨丅 僈僂僗偼暋慺悢偺斖埻偱惍悢榑傪峫偊丄乽暋慺惍悢乿乮僈僂僗惍悢乯a+bi偲偟偨丅墘嶼懃傛傝暘夝晄壜擻側悢乮-1-2i,-2+i,2-i,2亇3i,1亇4i,2亇5i,1亇6i丒丒丒丒乯傪乽僈僂僗慺悢乿偲屇傫偩丅僈僂僗慺悢傪暋慺暯柺偱僾儘僢僩偡傞偲晄巚媍側暥條偲側傞丅傾僀僛儞僔儏僞僀儞惍悢偲偼僈僂僗偺掜巕傾僀僛儞僔儏僞僀儞偑峫偊偨暋慺惍悢偱偁傝丄a+bw(w偼w^2+w+1=0偺夝乯偲偟偨丅偦偟偰俁偱妱偭偰俀梋傞慺悢傪乽傾僀僛儞僔儏僞僀儞慺悢乿偲偄偄丄偙傟傪暋慺暯柺偱昞偡偲晄巚媍側暥條傪摼傞丅偙偺暋慺惍悢榑傪乽戙悢揑惍悢榑乿偲屇傃丄崅栘掑堦巵偼乽椶懱榑乿傪惗傫偩丅偟偐偟僸儖儀儖僩偑20悽婭偵側偭偰惍悢榑傪屭傒側偔側偭偰埲崀丄惍悢榑偵偼敪揥偑側偔側偭偰媣偟偄丅俀師曽掱幃偺崻偑嫊悢偲側傞偺偼敾暿幃D=b^2-4<0偱偁傞丅學悢倐丄們偺斖埻傪-9偐傜9偲偡傞偲丄曽掱幃偺悢偼19亊19=361偱丄偦偺偡傋偰偺曽掱幃偵偮偄偰敾暿幃傪寁嶼偝偣傞僾儘僌儔儉傪幚峴偡傞偲丄敾暿幃偑晧偲側傞曽掱幃偼73屄(妋棪0.2022丒丒乯偱偁偭偨丅惍悢學悢偺斖埻傪傕偭偲峀偘偰丄n=100000偲偟偰僾儘僌儔儉偱敾暿幃偑晧偲側傞妋棪傪媮傔傞偲側傫偲0.002108傑偱尭彮偡傞丅廬偭偰學悢傪揔摉偵慖傫偩擇師曽掱幃偼傎偲傫偳偺応崌幚崻傪帩偮偲尵偊傞丅偙傟傪學悢b.c偺擇師尦僌儔僼偱妋擣偡傞偲丄敾暿幃偑晧偲側傞偺偼b^2亙4c偡側傢偪們亖(1/4)b^2偺擇師嬋慄乮曻暔慄乯偺忋偵偁傞斖埻偱偁傞丅偙傟傪學悢偑-k偐傜k偺斖埻偺惓曽宍偺柺愊偲斾妑偡傞偲丄傾儖僉儊僨僗偺媮愊傛傝S1=(4/3)S0=(8/3)k併k傪惓曽宍偺柺愊4k^2偱妱偭偰丄妋棪P=2/(3併k)偲側傞丅學悢偺斖埻k傪100傪戙擖偡傞偲丄乮惍悢側傜僾儘僌儔儉偐傜偺悢偊忋偘偱P=0.06608丒丒丒乯幚悢偼柺愊斾偱偁傞偺偱P=0.066666丒丒丒丒偲側傞丅妋棪偺榖偲偟偰丄抋惗擔偺尵偄摉偰妋棪丄暔偺暲傋曽偲奒忔(n!)偺榖偼嫊悢偲偼娭學側偄偺偱徣棯偡傞丅

挊幰媑揷巵偼杮彂偺戣柤乽嫊悢偺忣弿乿偵偮偄偰岅傝巒傔傞丅悢妛偵偼旤偟偝偑昁梫偩偵巒傑傝丄悢妛偺尋媶偵偼姶忣偑拞妀傪側偡偲偄偭偨壀寜巵偺尵梩傪堷梡偡傞丅巹傕崅峑惗偺崰撉傫偩壀寜巵偺乽弔栭廫榖乿偲偄偆杮偱丄忣弿偑戝愗偩偲偄偆偔偩傝傪撉傫偱丄側偤偲鎎偭偨偙偲傪妎偊偰偄傞丅偦偺栤戣偼偦偺傑傑偺偟偰屲廫擭偑棳傟偨丅偙偙偱傑偨媑揷巵偐傜忣弿偺榖傪暦偄偨丅暘偐傞偲偄偆偙偲偼恖條乆偺棟夝偑偁傞偙偲丄偦偙偵偼擼偺崻掙偵偍偄偰擺摼偲偄偆姶忣偑嫮偔摥偄偰偄傞偱偁傞丅嫊悢偺忣弿偲偼側傫偩傠偆丅嫊悢偑傕偨傜偡懡柺揑側旤偟偝傪杮彂偼偙傟偱傕偙傟偱傕偐偲巜偟帵偟偨丅嫊悢偼妋偐偵悢妛偺尒曽傪堦曄偝偣偨丅偙傟偵晄枮側恖傕懡偄偩傠偆偑丄偙傟傎偳棟榑偺旤偟偝偼側偄偲媑揷巵偼尵偆丅戙悢偲偼嬶懱悢偺寁嶼傛傝丄17悽婭偵僨僇儖僩偵傛傝悢偺戙傢傝偵暥帤傪梡偄傞偙偲偱拪徾壔偺摴傪偨偳偭偨丅2師曽掱幃偺敾暿幃偑晧偲側傞偙偲偼丄崻傪帩偨側偄偲偄偆傋偒偐丄嫊悢崻傪帩偮偲偄偆傋偒偐戝偄偵媍榑偑偁偭偨丅16悽婭僞儖僞僯傾偑堦斒揑側3師曽掱幃偺夝朄傪嫊悢傪慜採偲偟偨庤朄偵偟偨偺偱偁傞丅晧悢偺暯曽崻偵堄枴傪帩偨偣偨丅埲棃僈僂僗丄僐乕僔乕丄傾乕儀儖丄儕乕儅儞丄儚僀僄儖僔儏僩儔僂僗傜偵傛傝丄嫊悢偺悢妛偑杮奿壔偟偨丅晧悢偺暯曽崻傪摪乆偲乽嫊悢乿偲屇傏偆偲偄偆條偵側傞偺偵200擭偐偐偭偨丅幚悢偲嫊悢偺榓傪暋慺悢偲偡傞偙偲偱暋慺暯柺偲偄偆擇師尦偑偱偒偨丅旝暘愊暘偼暯柺偵偍偗傞楢懕娭悢傪婎慴偲偟偰丄乽夝愅娭悢乿偺尋媶偑僨僇儖僩偵傛偭偰偼偠傔傜傟偨丅20悽婭偵側傞偲検巕椡妛偵偍偄偰丄僔儏儗乕僕儞僈-曽掱幃 ih'冇=H冇(h'僾儔儞僋偺掕悢丂H僴儈儖僩僯傾儞丄冇攇摦娭悢乯偵摪乆偲摢偵嫊悢傪姤偟偰偄傞丅暔棟偺幚悽奅偵偍偄偰傕丄嫊悢側偔偟偰偼昞尰偱偒側偄偺偱偁傞丅傾僀儞僔儏僞僀儞偺摿庩憡懳惈棟榑丄僨傿儔僢僋偺堦斒憡懳惈棟榑偼帪嬻偺暔棟妛傪憂愝偟偨丅偦偙偵偍偄偰梡偄傜傟傞偺偑丄儘乕儗儞僣曄姺偱晄曄側検丂s^2=x^2+y^2+z^2-(ct)^2傪丄s^2=x^2+y^2+z^2+(ict)^2偲偍偔偲丄帪娫偲嬻娫傪嬫暿偣偢偵埖偊傞乽帪嬻偺儐乕僋儕僢僪壔乿偲偄偆憡懳惈棟榑偑偱偒偨偺偱偁傞丅偙偙偱嫊悢偑廳梫側埵抲傪愯傔偰偄傞丅儂乕僉儞僌偼帪娫偼嫊悢側偺偱偼側偄偐偲偄偆丄堦曽揑側帪娫偺棳傟傪採婲偟偰偄傞丅幚悽奅傪尋媶偡傞暔棟妛偵偍偄偰乽嫊悢偺幚嵼惈乿偝偊庡挘偝傟偰偄傞丅悢妛揑庢埖偄偵曋棙側壖偺悢偲偄偆堄枴偱偼側偔丄廳椡傗検巕揹帴婥妛偺乽応偺棟榑乿偵偍偄偰嫊悢偺幚嵼惈偑媍榑偝傟偰偄傞丅

戞8復丂巜悢巜悢偲偼偗偨堘偄偺悢傪埖偆偺偵曋棙側乽檖乿丄乽椵忔乿偺偙偲偱丄掕悢a偺尐偵偁傞悢傪巜悢偲偄偆丅掕悢傪掙偲偄偄丄忢梡懳悢偺掙偼10(巜悢娭悢y=10^x乯丄帺慠懳悢偺掙偼乮巜悢娭悢y=e^x)挻墇悢乮僱僀僺傾悢e=2.7183丒丒乯偱偁傞丅巜悢娭悢偺嵟戝偺摿挜偼壗奒旝暘偟偰傕尦偺娭悢偺宍傪帩偭偰偄傞偙偲偱偁傞丅巜悢娭悢y=e^kx偲偡傞偲丄堦奒旝暘y'=k(e^kx)丄2奒旝暘y"=k^2(e^kx)丄n奒旝暘偡傞偲y''''''=k^n(e^kx)偱偁傞丅偙偺惈幙偑愨戝側岠壥傪惗傓偺偱偁傞丅偙偙偱巜悢偺墘嶼朄懃傪偍偝傜偄偟偰偍偙偆丅妡偗嶼攓悥偺懌偟嶼偵側傝傑偡丅a~m亊a^n=a^(m+n)丂檖偺檖偼巜悢偺妡偗嶼偵側傝傑偡丅(a^m)^n=a^(m亊n)丂乮偙偙偱m,n偼惍悢偱偁傞乯丂巜悢偺儅僀僫僗偼媡悢偵側傞丅a(-N)=1/(a^N)丂巜悢偼桳棟悢偵偍偄偰傕桳岠偱偁傞丅a^(n/m)=(a^n)(a~1/m)丂椺偊偽10^(1/2)=併10=3.162277丒丒丒偱偁傞丅巜悢偑柍棟悢偱傕桳岠偱偁傞丅椺偊偽10^併2=25.9545丒丒丒偱偁傞丅偙偆偟偰巜悢偼幚悢偲側偭偨丅y=10^x丂傪巜悢娭悢偲屇傇丅倶亖0側傜y=10^0=1側偺偱丄x=0嬤偔偱偼巜悢娭悢僌儔僼偺孹偒偼堦掕偱偁傞丅y'=1偮傑傝捈慄偱偁傞偲尵偊傞丅偙傟偼悢抣寁嶼偱傕妋擣偱偒傞丅巜悢娭悢y=10^x偺乮0.1)偺愙慄偺孹偒傪媮傔傛偆丅孹偒K=嚈y/嚈x偵偍偄偰丄嚈x=(1/2^n)偲偍偄偰丄n傪憹壛偝偣傞偲嚈倶偼尷傝側偔僛儘偵嬤偯偔偺偱丄n=16偐傜俲偼2.3026丒丒丒偵慟嬤偡傞丅偦偺帪嚈y=0.00003513527丒丒丒偱偁傞丅倷'亖1亄嚈倷亖1.00003513527丂傛偭偰嚈x=(1/K)嚈y=乮1/K)(y'-1) 丂y=10^嚈x=10^(1/K)(y'-1)=[10^(1/K)]丒[10^(y'-1)]丂偙偙偵怴偟偄悢丂e=10^(1/K)=10^(1/2.3026)偑惗傑傟丄10=e^(2.3026)偲偄偆娭學偑偱偒偨丅悢抣寁嶼偱e傪寁嶼偡傞偲e=2.7183丒丒丒偵慟嬤偡傞丅偦偙偱y=e^x偼X偑僛儘晅嬤偱愙慄偺孹偒傪1偲偡傞丄e偼偦偆偄偆摿暿偺悢偱偁傞丅1奒旝暘倷'=e^x丄2奒旝暘y''=e^x偮傑傝倃偵掕悢偑側偄帪壗奒旝暘傪偟偰傕尦偺巜悢娭悢偦偺傕偺偱偁傞丅墘嶼傪偒傢傔偰娙扨偵偟偰偔傟傞棟憐揑側悢偱偁傞丅傓傠傫e偼挻墇悢偱乮柍棟悢乯乽僱僀僺傾悢乿偲屇傇丅x僛儘嬤曈偱偼丄e^x=1+x偲側傝偡偭偒傝偟偨嬤帡傪梌偊傞丅偦偟偰掙偑10偺応崌偵妋擣偟偨巜悢朄懃偑惉傝棫偮丅x僛儘嬤曈偱偼丄嬤帡幃e^x=1+x偺惛搙傪忋偘傞偵偼丄K(x)=1+(1/2)x偲曗惓偟偰丄e^x佮1+x+(1/2)x^2偲偄偆2師偺嬤帡幃偱悢抣寁嶼偱偼廫暘偱偁傞丅偙傟偐傜偼掙傪e偲偡傞帺慠懳悢偩偗傪峫偊傛偆丅10=e^(2.3026)丂e=10^(1/2.3026)丂y=e^x偱偁傞丅偙偺復偱媑揷巵偼愱栧偺悢抣寁嶼傪傆傫偩傫偵巊偭偰x=0晅嬤偱偺夝愅偟偰偄傞偑丄巹払偵偼巜悢偺悢幃偑偁傟偽偦偺曽偑偡偭偒傝偟偰偄傞偺偱丄悢抣寁嶼偺柇偼妱垽偟偨丅偁偟偐傜偢丅

戞9復丂嫊悢亅慡悢妛偺崌棳揰e^x佮1+x+(1/2)x^2偲偄偆巜悢偺嬤帡幃偵偍偄偰丄巜悢偺嫊悢忔傪峴偆丅偦偺堄枴偼屻偱峫偊傞偲偟偰丄x仺亇ix偲抲偒姺偊傞偲e^(ix)佮1亇ix乕(1/2)x^2偲側傞丅偙偺娭悢f(x)=e^(亇ix)亖1乕(1/2)x^2亇ix偼暋慺嫟栶悢偲側偭偰偍傝丄幚晹偼擇師娭悢丄嫊晹偼尨揰傪偲偍傞捈慄偺幃偱偁傞丅偄傑偙偺暋慺嫟栶悢傪A亇iB偲偍偔偲丄e^(ix)=A+iB丄e^乮亅ix)=A亅iB偲偍偔偲丄e^(ix)丒e^乮亅ix)亖e^0=1=(A+iB)丒(A亅iB)=A^2+B^2=|e^(亇ix)|丂e^(ix)丒e^乮亅ix)=[1乕(1/2)x^2+ixi]丒[1乕(1/2)x^2-ixi]=1+(1/4)x^4 偮傑傝x偑廫暘偵彫偝偄偲偒偵偺傒侾偲側傞丅x=1/1024(1/2^10)側傜偽e^(ix)佮0.99999952316+0.00097655625i偱偁傞偑丄乮e^i/1024)^1024=e^i偙傟傪悢抣寁嶼偡傞偲e^i佮0.54030218006+0.84147106420i偲側傞丅偙偺悢抣寁嶼偱e^(ix)=i偲側傞x傪媮傔傞寁嶼傪峴偆偲乮夁掱偼杮彂傪尒偰偔偩偝偄乯倃=1.57079609315 偡側傢偪兾/2偵摍偟偔側傞丅偙偆偟偰e^(i兾/2)=i偲側傝椉曈傪2忔偡傞偲丄e^(i兾乯=-1乮偙傟偑僆僀儔乕偺岞幃偺堦宍懺偱偁傞丅杮彂偼壗偲悢抣寁嶼偐傜捛偄崬傫偱偒偨偺偩偑丄偙傟偼偡傋偰傪抦偭偰偄傞恖偐傜尒傞偲側傫偲柺搢側傗傝曽偵側傞丅乯e^(it)偲偄偆巜悢娭悢偺嫊悢忔偼廃婜2兾傪帩偮丅e^(it)偺愨懳抣偼侾偱偁偭偨偺偱丄e^(it)偺僌儔僼偼敿宎1偺墌傪昤偔丅偮偓偵嫊悢偺嫊悢忔傪媮傔傞偲丄i^i=[e^(i兾/2)]^i=e^(-兾/2)偡側傢偪嫊悢偺嫊悢忔偐傜幚悢偑摼傜傟偨丅i^i=0.207879576丒丒丒偲側傞丅e^(it)偲偄偆扨埵墌偱t偼妏搙偵側傝傑偡丅兾/4偼45搙偵懳墳偟丄偦偺帪偺e^(i兾/4)=併i=(併2/2)(1+i)偼堦曈偺挿偝偑(併2/2)偺惓曽宍偺懳妏慄偺挿偝1偵側傞丅e^(it)偼嶰妏宍偲娭楢晅偗傞偙偲偱丄偦偺婔壗妛揑側堄枴偑柧傜偐偵側偭偨丅偙偺偲偒t傪妏搙偲傒傞偲暋慺暯柺偱偼丄侾傪敿宎偲偡傞嶰妏宍偺曈偺挿偝偵懳墳偡傞丅暋慺暯柺偱丄愨懳抣偑1偱偁傞暋慺悢偼丂Z=A+iB 丂|Z|=併(A^2+B^2)=1偱偁傞偺偱丄扨埵墌廃忋偵偁傞悢偱偁傞丅Z偲尨揰傪寢傇幬慄偺妏搙傪兤偲偡傞偲丄捈妏嶰妏宍偺娭學偐傜嶰妏娭悢昞帵偑偱偒傞丄Z=cos兤+isin兤偲側傝丄暋慺悢偲嶰妏娭悢偑寢傃偮偄偨丅妏兾/6偵懳偟偰偼Z(兾/6)=(併3/2)+i(1/2)丄妏兾/4n偵懳偟偰偼Z(兾/4)=(併2/92+i(併2/2)偲側傝丄偙傟傜偼e^(i兾/6)偍傛傃e^(i兾/4)偵摍偟偄丅巜悢娭悢偺嫊悢忔偲嶰妏娭悢偑慡偔堦抳偟偨偺偱偁傞丅偙偙偱乽巜悢娭悢乿丄乽嫊悢i乿丄乽嶰妏娭悢乿丄乽僱僀僺傾悢e乿丄乽墌廃棪兾乿偑屌偔寢傃偮偄偨丅偙傟傪僆僀儔乕偺岞幃偲屇傇丅偡側傢偪堦斒宍偱偼丂e^乮亇i兤乯=cos兤亇isin兤偱偁傞丅兤偑兾乮180搙乯偺偲偒丂e^(i兾乯亖-1偲昞尰偱偒傞丅乽僆僀儔乕偺憽傝暔乿偲偄偆杮偺昞巻偵偼偙偺宍偺岞幃偑報嶞偝傟偰偄傞丅偦偟偰僆僀儔乕偺岞幃偺婔壗妛揑昞帵傪峫偊傞偲丄傑偢暋慺暯柺偱敿宎1偲偡傞扨埵墌傪昤偔暋慺悢丄幚晹X幉偱偼cos兤偲偡傞嶰妏娭悢乮怳暆1偺廃婜娭悢乯丄嫊晹Y幉偱偼sin兤乮cos偺埵憡傪兾偩偗偢傜偣偨乯偲偄偆嶰妏娭悢丄嵟屻偵慡懱偲偟偰偼弶傔偵3師尦憸傪帵偟偨傛偆偵丄兤傪幉偲偡傞梿慁偱偁傞丅

暿朄偲偟偰僆僀儔乕偺岞幃傛傝嶰妏娭悢偺壛朄偲攞妏掕棟偑摫偐傟傞丅e^(i兛乯=cos兛+isin兛丄e丱(亇i兝乯=cos兝+isin兝丄偡傞偲e^(i兛乯丒e丱(亇i兝乯=e^i(兛亇兝乯=cos(兛亇兝乯+isin(兛亇兝乯丄傛偭偰乮cos兛+isin兛乯丒乮cos兝+isin兝乯=cos(兛亇兝乯+isin(兛亇兝乯偲側傞丅嵍曈偲曈偺幚晹偲嫊晹偼摍偟偄偺偱揥奐偟偰丄sin(兛亇兝乯亖sin兛cos兝亇cos兛sin兝,cos(兛亇兝乯=cos兛cos兝?sin兛sin兝偲偄偆嶰妏娭悢偺壛朄掕棟傪偊傞丅偦傟偐傜捈偪偵攞妏掕棟傗敿妏掕棟偑摫偐傟傞丅偮偓偵e^(ix)偺愙慄偺孹偒偼ie^(ix)偱偁傝偙傟傪嶰妏娭悢偱昞偡偲尦偺巜悢娭悢e^(ix乯=cosx+isinx偺愙慄偺孹偒偼ie^(ix)=i(cosx+isinx)=-sinx+icosx偲側傞丅偮傑傝cosx偺愙慄偺孹偒偼-sinx偵丄sinx偺愙慄偺孹偒偼cosx偱昞偝傟傞丅杮幙揑偵sinx娭悢偲cosx娭悢偼摨偠娭悢偱埵憡偺偢傟偵夁偓側偄丅偙偺偙偲偼壛朄掕棟偐傜摫偔偙偲傕偱偒傞丅sin乮兤+兾/2)=sin兤丒cos(兾/2)亄cos兤丒sin(兾/2乯=cos兤偲側傞丅sin娭悢偲cos娭悢偼兾/2偢傜偣偽丄摨偠娭悢側偺偱偁傞丅僆僀儔乕岞幃偺嬤帡幃傪巊偭偰嶰妏娭悢偺抣傪巐懃墘嶼偐傜摫偄偰備偙偆丅戞7復嫊悢偺復偵偍偄偰丄x^n-1=0傪乽侾偺n忔崻乿乮傑偨偼乽尨巒n忔崻乿乯偲屇傫偩丅x=1偼偡傋偰偺n偵懳偟偰崻偱偁傞偺偱丄x^n-1亖(x-1)(n-1師曽掱幃乯偲側傞偺偱丄n-1師曽掱幃亖0傪乽墌暘曽掱幃乿偲偄偭偨丅偙偆偟偰丄侾偺n忔崻偼丄暋慺暯柺忋偵惓n妏宍傪峔惉偟偨丅5師曽掱幃偺応崌丄崻偺堦偮偐傜丄360/5=72搙丂偡側傢偪2兾/5偱偺幚晹cos(2兾/5)丄嫊晹sin(2兾/5)偺夝偑寁嶼偱偒丄90搙偱sin倶 ,cos倶偺抣偼抦偭偰偄傞偺偱丄90亅72=18搙(兾/10)偱偺幚晹cos(兾/10),嫊晹sin(兾/10)偺夝偑寁嶼偱偒傞丅偙偆偟偰弴彉偱師乆偲3搙乮兾/60),6搙乮2兾/60)丒丒丒丒丒丒丒丒丒45搙乮15兾/60)傪3搙崗傒偱夝傪媮傔偰備偔偙偲偑偱偒傞丅師偵戞6復偺墌廃棪偺愡偵偍偄偰丄惓懡妏宍偺慟壔幃傪媮傔偨丅sin(兾/6亊2^n)=an/2丂偦偟偰an+1亖併[2-(併乮4-an^2)]偱偁偭偨丅30搙乮兾/6)n=0偐傜僗僞乕僩偟sinx傪師乆偲寁嶼偟丄偮偓偵cosx傪媮傔傞偺偱偁傞丅x偑彫偝偗傟偽sin兤佮兤偲側傞條巕偑偼偭偒傝暘偐傞丅屆戙僶價儘僯傾偺灦宍擲搚斅偵婰偝傟偨嶰妏娭悢昞乮tan兤)偼偳偺傛偆偵偟偰媮傔偨偐偼晄柧偱偁傞偑丄僺僞僑儔僗傛傝壗愮擭慜偵乽嶰暯曽偺掕棟乿偼抦傜傟偰偄偨偙偲偼嬃偒偱偁傞丅嫊悢傪夘偟偰悢妛偺彅宍幃偑娭楢偟僆僀儔乕偵傛偭偰摑堦偝傟偨偙偲傪尒偰偒偨偑丄嫊悢傪偁傝偊側偄悢偲偄偭偰幪偰嫀傞偺偱偼側偔丄堦抜崅偄偲偙傠偐傜慡懱傪尒搉偡梋桾偑丄忣弿偲偄偆傕偺偱偼側偄偩傠偆偐丅壗偲傕偄偊側偄晄壜巚媍姶偵枮偨偝傟偰悢妛偺幚憡乮擼嵶朎偺摦偒乯偵昚偆偙偲偱偁傞丅嫊悢丄巜悢娭悢丄嶰妏娭悢偲偄偆撈棫側悢妛揑梫慺偑尒帠偵梈崌偟偨旤偺壔恎偦傟偑乽僆僀儔乕偺岞幃乿偱偁傞丅師偵暔棟偺晹偵偍偄偰丄怳巕傗偽偹偺怳摦傪埖偆偑偙傟傕僆僀儔乕偺岞幃偺墳梡栤戣偲傒側偣傞偺偱偁傞丅媑揷巵偼暔棟偺栤戣傪乽怳傝巕偺塣摦朄懃乿偐傜巒傔傞丅

戞10復偲戞11復偼椡妛偵偮偄偰偱偡丅戞10復偼椡妛偺婎慴傪偍偝傜偄偟傑偡丅僈儕儗僆偺椡妛偐傜僯儏乕僩儞椡妛偱屆揟椡妛偼姰惉偟丄傾僀儞僔儏僞僀儞偺摿庩憡懳惈棟榑偱20悽婭偺検巕椡妛偑枊傪奐偗傞傑偱傪弎傋傞偙偲偵側傝傑偡丅傑偢惷巭忬懺偱傕乽嶌梡丒斀嶌梡偺朄懃乿偑摥偄偰偄傑偡丅偙傟偼丄惣墷偺峫偊偺拞怱傪側偡擇暘朄偐傜偔傞傕偺偱偡丅師偵幙検偲廳偝偼堘偄傑偡丅廳偝偵偼抧媴偺廳椡偑妡偭偰偒傑偡丅偙傟傪乽廳椡幙検乿偲尵偄傑偡(幙検傪m偲偡傞偲廳偝偼廳椡mg偺偙偲偱偁傞乯丅偱偡偐傜幙検偼摦偐側偄恖偑寛傔傞傋偒偱晄曄検偱偡丅師偵惷巭偟偰偄傞偲偒偼惷巭傪懕偗丄摦偄偰偄傞偲偒偼偦偺塣摦傪懕偗傛偆偲偡傞乽姷惈偺朄懃乿偲偄偆惈幙偱偡丅偙偺帪偺幙検偼乽姷惈幙検乿偲屇傃傑偡丅僈儕儗僆偑姷惈偺朄懃傪傑偲傔傑偟偨丅丅抧恔寁偼婡婍偑摦偄偰悗偑惷巭偡傞憡懳揑塣摦尨棟偱偡丅塣摦偲偼惷巭偺懳岅偱偁傞丅暔懱偺戝偒偝傪栤戣偲偟側偄乮栤戣偲偡傞偲偒偼崉懱偲側傞乯彫偝側乽幙揰乿傪塣摦偺庡懱偲偡傞丅塣摦偺懍偝偲偼丄堏摦嫍棧/強梫帪娫偺偙偲偱丄暔棟検偵偼昁偢師尦乮僨傿儊儞僕儑儞乯偑昁梫偱丄師尦偺堘偆傕偺傪斾傋偰傕堄枴偑偁傝傑偣傫丅岺妛揑偵偼[MKS]扨埵宯傪巊偄傑偡丅帪娫傪墶幉偵堏摦嫍棧傪廲幉偵偲傞偲丄懍偝偼僌儔僼偺慄偺孹偒偵側傝傑偡丅偙傟傪v=dx/dt偲昞偟傑偡丅偙傟傪懍搙偲尵偄丄曽岦傪帩偮儀僋僩儖検偱丄戝偒偝偺傒偼僗僇儔乕検偲偄偄傑偡丅塣摦検儌乕儊儞僩p=mv偼婎杮揑側検偱曐懚偝傟傞懍搙偑堦掕側傜偽丄堏摦嫍棧偼佺vdt=佺ktdt=(1/2)kt^2偲側傝丄懍搙偑堦掕偱側偄偲偒偼暔懱偺堏摦嫍棧偼丄嬋慄偲嵗昗幉偱嫴傑傟偨柺愊偵懳墳偟傑偡丅偙傟偑愊暘偺夝愅婔壗妛揑堄枴偱偡丅懍搙偑堦掕偱側偄応崌丄懍搙偑曄壔偡傞妱崌傪乽壛懍搙乿偲偄偄丄壛懍搙亖懍搙曄壔/帪娫偱偡丅椡妛偱偼帪娫丄埵抲丄懍搙丄壛懍搙偺4偮偑婎杮偱偡丅塣摦偑曻暔慄塣摦側傜丄堏摦嫍棧s=t^2仺懍搙v=2t仺壛懍搙a=2偲偄偆娭學偵偁傝傑偡丅偙傟偼旝暘宍偱偺楢嵔偱偡丅椡偼塣摦検偺帪娫揑側曄壔棪偱偁傞丅F=(mv)/dt=m丒(dv/dt)=m丒a(a偼壛懍搙乯偲昞偣傞丅椡偑摥偄偰偄傞帪娫傪椡愊偲偄偆丅崉懱偺夞揮塣摦傪挊幰偼戝岲偒側栰媴偺僶僢僩傪椺偵偟偰夝愢偡傞丅僶僢僩偑幙検拞怱乮廳怱倰偵偰儃乕儖傪偲傜偊傞偲偒丄椡偺儌乕儊儞僩偼N=r丒F乮F=mg)偲側傞丅塣摦偺椡偵懳墳偡傞夞揮塣摦検傪僩儖僋N偲偄偄丄N亖妏塣摦検偺曄壔棪偱偁傞丅冎傪妏懍搙乮塣摦偺懍搙偵懳墳乯偲偟偰丄妏塣摦検L=I冎乮I丗姷惈儌乕儊儞僩丂塣摦偺幙検偵懳墳乯偼曐懚偝傟傞丅巇帠傪偡傞擻椡傪僄僱儖僊乕偲尵偄丄扨埵偼僕儏乕儖偱偁傞丅帪娫偁偨傝偵側偝傟傞巇帠傪巇帠棪偲屇傃丄儚僢僩偲偄偆扨埵偱偁傞丅廳椡偺埵抲僄僱儖僊乕mgh(h偼崅偝乯傪億僥儞僔儍儖偲屇傇丅塣摦偺僄僱儖僊乕Fs=(1/2)mv^2丄夞揮僄僱儖僊乕I冎^2偲昞偡丅偙傟傜3偮傪椡妛揑慡僄僱儖僊乕偲偄偄丄椡妛揑僄僱儖僊乕偼曐懚偝傟傞丅偙傟偱椡妛偺婎慴傪愢柧偟偰偍偄偰丄杮榑偵擖傞丅偦偺慜偵僯儏乕僩儞椡妛偺3朄懃偲丄働僾儔乕偺揤懱椡妛偺3朄懃傪傑偲傔偰偍偙偆丅偙偙偵丄挬塱怳堦榊挊丂乽暔棟妛偲偼壗偩傠偆乿丂乮娾攇怴彂丂1979)偑働僾儔乕丄僈儕儗僆丄僯儏乕僩儞偺弴偵椡妛偺尋媶傪岅偭偰偄傞丅

僯儏乕僩儞椡妛偺3朄懃偲偼丄

朄懃侾乯乮姷惈偺朄懃乯丂偡傋偰偺暔懱偼丄偦偺惷巭偺忬懺傪丄偁傞偄偼捈慄忬偺堦條側塣摦傪丄奜椡偑摥偐側偄尷傝偦偺傑傑懕偗傞丅

朄懃俀乯乮壛懍搙偺朄懃乯 塣摦偺曄壔偼媦傏偝傟傞婲摦椡偵斾椺偟丄偦偺椡偺曽岦偵峴傢傟傞丅

朄懃俁乯乮嶌梡丒斀嶌梡偺朄懃乯丂嶌梡偵懳偟偰斀嶌梡偼媡岦偒偱憡摍偟偄偙偲丄偁傞偄偼俀暔懱娫偺嶌梡偼忢偵憡摍偟偔媡岦偒偱偁傞偙偲丅

働僾儔乕偺3朄懃偲偼丄

1)丂偡傋偰偺榝惎偼懢梲傪徟揰偲偡傞挿墌忋傪塣峴偡傞丅偡傋偰偺榝惎偺婳摴柺偼懢梲偲偄偆揰傪嫟桳偡傞丅

俀乯丂懢梲偲榝惎傪寢傇慄暘乮摦宎乯偑恑傓柺愊偼堦掕偱偁傞丅榝惎偺婳摴偼懭墌婳摴偱偁傞偺偱丄榝惎偺懍搙偼懢梲偵嬤偄帪偼廳椡偑嫮偔摥偔偺偱懍搙偼憗偔丄墦偄帪偼廳椡偑庛偔側傞偺偱懍搙偼抶偔側傞丅棟憐揑偵婳摴偑墌偱偁傞側傜廳椡偼堦掕偵摥偒丄妏懍搙偼堦掕偲側傞丅

俁乯丂榝惎廃婜偺2忔偲婳摴偺挿宎偺3忣偲偺斾偼偡傋偰偺榝惎偵偮偄偰摍偟偄丅廃婜傪P丄挿宎傪R偲偡傞偲丄P丱2/R^3堦掕偲偄偆娭學偱偡丅

偟偐偟僈儕儗僆偼働僾儔乕偺偙偲偼壗傕抦傜側偐偭偨偲偼旂擏側偙偲偱偁傞偑丄僯儏乕僩儞偵傛偭偰70擭屻偵嵞敪尒偝傟偨丅

僈儕儗僆偑乽嬤戙壢妛偺晝乿偲偟偰懜宧偝傟傞偺偼丄斵偺嬈愌偑幚尡 偵婎偯偄偰偄傞偐傜偱偡丄働僾儔乕偲僀僞儕傾恖偺僈儕儗僆偑妶桇偟偨偺偼傎傏摨帪戙偱偡丅僥傿僐傗働僾儔乕偼廔巒揤懱傪尋媶懳徾偲偡傞揤暥妛幰偩偲偡傞偲丄僈儕儗僆偼抧忋偺暔懱偺塣摦傪庡偲偡傞暔棟妛幰偩偭偨偲偄偊傞丅僈儕儗僆偼怳傝巕帪寁偺摍帪惈傪敪尒偟偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅丂僈儕儗僆偺恀崪捀偼棊懱塣摦偵娭偡傞幚尡傪峴偭偨偙偲偱偡丅傾儕僗僩僥儗僗埲棃偺捠愢偵廬偆偲丄廳偄傕偺偼寉偄傕偺傛傝憗偔棊壓偡傞偲偄偆偙偲偵媈栤傪帩偪丄偡傋偰偺暔懱偺棊壓偺巇曽偼廳偝偵偼娭學偟側偄偲偟偰丄棊壓幚尡傪峴偭偨丅僈儕儗僆偺乽揤暥懳榖乿傗乽怴壢妛懳榖乿偵棊懱幚尡偺偙偲偑彂偄偰偁傞丅100儊乕僩儖偺崅偝偐傜丄墧偲妦偺栘偺媴傪棊偲偡偲丄拝抧揰偱1儊乕僩儖傎偳偺鎍傝偑愭偵棊偪丄墧偲愇偺媴偱偼傎偲傫偳摨帪偵拝抧偟偨偲偄偆丅墧偲妦偺栘偺堘偄偼嬻婥偺掞峈偵傛傞傕偺偱偡丅棊壓偡傞夁掱傪挷傋傞偨傔僈儕儗僆偼幬柺忋傪偙傠偑傝棊偪傞嫍棧偲帪娫傪媮傔傑偟偨丅偁傞帪娫偵揮偑傞嫍棧傪1偲偡傞偲丄師偵偼3丆5丆7丆丒丒丒偲婏悢偺斾偵側偭偨偲偄偆丅僯儏乕僩儞椡妛偐傜廳椡壛懍搙傪倗偲偡傞偲丄h(n+1)-h(n)=1/2g{t(n+1)丱2-t(n)^2]=1/2g(2n+1)偐傜暘偐傞偙偲偱偁傞偑丄師戞偵棊壓懍搙偑憹偡偙偲偐傜丄僈儕儗僆偼偡偱偵壛懍搙偺奣擮傪帩偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅乮幬柺偱偼夞揮塣摦嫍棧偱偼側偔丄棊壓嫍棧惉暘偩偗傪尒偰備偗偽棊壓塣摦偵側傝傑偡乯丂僈儕儗僆偼偙偺幬柺塣摦傪棊壓栤戣偩偗偱側偔丄僯儏乕僩儞椡妛偺乽姷惈偺朄懃乿偵偮側偑傞榑偵梡偄偰偄傑偡丅偮傑傝暔懱偼偦傟偵椡偑壛傢傜側偄尷傝丄惷巭偟偰偄傞傕偺偼惷巭傪懕偗丄塣摦偟偰偄傞傕偺偼偦偺傑傑塣摦偟懕偗傞偲偄偆傕偺偱偡丅偙偺姷惈偺朄懃偼墌塣摦傪棟憐偲偡傞傾儕僗僩僥儗僗埲棃偺峫偊偱偟偨丅偟偐偟僯儏乕僩儞偺柍尷偺捈慄塣摦偲偄偆峫偊偼傾儕僗僩僥儗僗偺塣摦榑偵偼偁傝傑偣傫丅偦偟偰揤摦愢傊僈儕儗僆偼岦偄傑偟偨丅傾儕僗僩僥儗僗偺塣摦榑偱偼丄崅偄搩偐傜棊偲偟偨媴偼搩偺捈壓偵棊偪傞偙偲傪抧媴晄摦偺榑嫆偲偟傑偡丅偙傟偵懳偟偰僈儕儗僆偼摦偔慏偺斂偺忋偐傜棊偲偟偨媴偼斂偺捈壓偵棊偪傞偙偲偱榑攋偟傑偟偨丅媴傕慏傕摍懍塣摦傪偟偰偄傟偽憡懳揑偵媴偩偗偺塣摦偼側偄傛偆偵尒偊傞丅丄慏偼摦偄偰偄傞抧媴偲摨偠偱偁傞偲偄偭偰傾儕僗僩僥儗僗偺榑嫆傪懪攋偟傑偟偨丅偙傟偼乽僈儕儗僆偺憡懳惈尨棟乿偲屇傃傑偡丅摦偐側偄傛偆偵尒偊傞偺偼丄慡堳偑摍懍塣摦傪偟偰偄傞偐傜偵夁偓側偄丅杮摉偼摦偄偰偄傞偲峫偊偨曽偑傛偄偲偄偆偺偼僈儕儗僆偑搳幩懱偺幚尡偐傜摼偨寢榑偱偁傠偆偲巚傢傟傑偡丅搳幩懱偺幚尡偼乽怴壢妛懳榖乿偵徻偟偔弎傋傜傟偰偄傑偡丅崅偄偲偙傠偵惷巭偟偨媴傪偼偠偔偲丄棊壓偡傞媴偺搳幩嬋慄偑摼傜傟傑偡丅偙傟偼僯儏乕僩儞椡妛偱偄偆偲悈暯曽岦傊偼摍懍塣摦偱丄墧捈曽岦傊偼廳椡偺壛懍搙塣摦傪崌惉偟偨塣摦偲側傞丅墶幉傪帪娫丄廲幉傪棊壓嫍棧偲偡傞娭悢偺2師暯柺偱偺倷亖1/2倗倲^2偲偄偆嬋慄偼俀師嬋慄偱曻暔慄偱偁傞丅偙偺傛偆側幚尡寢壥傪摼偨僈儕儗僆偼抧摦愢傪彞偊傑偡偑丄幚偼働僾儔乕偺揤暥妛愢偵偼慡偔峫椂偟偰偄傑偣傫丅偮傑傝僈儕儗僆偼揤暥妛幰偱偼側偔暔棟妛幰乮憡懳惈榑乯偱丄僯儏乕僩儞偺堦曕庤慜傑偱棃偰偄偨偺偱偁偭偨丅傛偔偁傞椡妛偺栤戣偱戝朇傪懪偮妏搙乮嬄妏乯偼係俆搙偺帪嵟傕墦偔傊旘傇偲偄偆掕棟傕摼傜傟傑偡丅塣摦偺岞棟傪摼傞偲丄偄偪偄偪幚尡傪偟側偔偲傕丄懠偺掕棟傪婎杮朄懃偐傜摫偔偙偲偑偱偒傞偲偄偆壢妛偑惗傑傟傑偟偨丅偙偺榑徹惈傪暔棟妛偺廳梫側摿挜偲擣幆偟偰偄傑偟偨丅暔棟妛偼幚徹壢妛偱偁傞偲摨帪偵榑徹壢妛偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼朄懃傪悢妛偺宍偱昞尰偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅僈儕儗僆偼乽帺慠偺彂暔偼悢妛偺尵岅偵傛偭偰彂偐傟偰偄傞乿偲偄偄傑偡丅傑偨僈儕儗僆偼朷墦嬀傪梡偄偰寧傗懢梲偺昞柺傪娤嶡偟帺揮傪偟偰偄傞偲寢榑偟傑偟偨丅偙偺寢壥偼働僾儔乕傪桬婥偯偗傑偟偨偑丄僈儕儗僆偼慡偔働僾儔乕傪抦傜側偐偭偨偲偼旂擏側偙偲偱偡丅

師偵乽壏搙偲暘巕偺塣摦乿偲偄偆愡偱丄婥懱暘巕塣摦榑偲擬椡妛偺嬌傔偰弶曕揑側愢柧傪峴偭偰偄傞丅挬塱怳堦榊挊丂乽暔棟妛偲偼壗偩傠偆乿丂乮娾攇怴彂丂1979)偵偼傛傝徻嵶側愢柧偑偁傞丅僋儔僂僕僂僗偼師偺2偮偺婎杮朄懃傪岞棟偲偟丄偦偺忋偵棫偭偰擬椡妛偺懱宯傪慻傒棫偰傑偟偨丅

擬椡妛戞堦朄懃乮僄僱儖僊乕曐懚懃乯偼丄僕儏乕儖傗儅僀儎乕丄僿儖儉儂儖僣傜偵傛偭偰敪尒偝傟偰偄偨僄僱儖僊乕曐懚懃偱偁傞丅僋儔僂僕僂僗偼師偺傛偆偵昞尰偟偨丅乽擬偺嶌梡偵傛偭偰巇帠偑惗傒弌偝傟傞偡傋偰偺応崌偵丄偦偺巇帠偵斾椺偟偨検偺擬偑徚旓偝傟丄媡偵丄摨検偺巇帠偺徚旓偵偍偄偰偼摨検偺擬偑惗惉偝傟傞丅乿丂dU = dQ - dw丂偙傟偼僄僱儖僊乕曐懚懃偺弶偺掕幃壔偱偁傞丅

擬椡妛戞擇朄懃乮僄儞僩儘僺乕憹戝偺朄懃乯丂乽擬偼忢偵壏搙嵎傪側偔偡傞孹岦傪帵偟丄偟偨偑偭偰忢偵崅壏暔懱偐傜掅壏暔懱傊偲堏摦偡傞丅乿丂

19悽婭屻敿偐傜暔棟妛偼彮偟偯偮尨巕偺悽奅偵擖傝傑偡丅僋儔僂僕僂僗偺擬偺朄懃偼僄僱儖僊乕曐懚懃丄僄儞僩儘僺乕憹戝懃傪柧傜偐偵偟傑偟偨偑丄屄乆偺暔幙偺擬摿惈傪摫偔偙偲偼偱偒傑偣傫丅暔棟妛幰傜偼乽擬僄僱儖僊乕偼尨巕偺塣摦偵傛傞椡妛揑僄僱儖僊乕偩乿偲偄偆峫偊偵庢傝慻傒巒傔偨丅僇儖僲乕偵愭棫偭偰儔儞僼僅乕僪偼乽擬偲偼暔懱撪晹偵懝偠偡傞栚偵尒偊側偄塣摦偩乿偲18悽婭偺廔傢傝偛傠偵弎傋偰偄傑偡丅19悽婭弶摢偵僪儖僩儞偺尨巕榑偑弌偰丄19悽婭傕拞崰偵側傞偲僿儖儉儂儖僣偼丄擬僄僱儖僊乕偺扴偄庤偼尨巕偱偁傞偲偼偭偒傝昞柧偟傑偟偨丅偲偙傠偑尨巕偼栚偵尒傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅乽娤嶡帠幚偵嫆傝強傪媮傔偮偮帺慠偺朄懃傪捛媮偡傞乿偺偑暔棟妛偺傗傝曽偩偲偟傑偟偨偑丄壗傜偐偺壖愢傪傕偲偵悇榑偟偰幚尡偱妋偐傔傞偙偲偼嫋偝傟傑偡丅僀僊儕僗偺壔妛幰僪儖僩儞乮1766亅1844擭乯偼1808擭乽壔妛偺怴懱宯乿傪彂偄偰丄婥懱偺暔惈榑傪憂巒偟傑偟偨丅嬅廤堷椡傗尨巕偺斀敪椡偵傛偭偰暔幙偼屌懱丄塼懱丄婥懱偺3偮偺忬懺偑尰傟傞丅婥懱偵偼斀敪椡乮愃椡乯偵傛偭偰埑椡傪帩偮丅偦偟偰2庬椶偺婥懱傪崿偤傞偲偦傟偧傟偺崿崌婥懱偺埑椡偺榓偵側傞乮僪儖僩儞偺暘埑偺朄懃乯帠傪敪尒偟傑偟偨丅僪儖僩儞偼婥懱偑梕婍偺暻偵埑椡傪媦傏偡偺偼尨巕偺愃椡偩偲偄偄傑偟偨偑丄僿儖儉儂儖僣丄僋儔僂僕僂僗丄僕儏乕儖丄僋儗乕僯僸傜偼暘巕偺擬塣摦偵尨場傪媮傔傑偟偨丅偲偙傠偱婥懱偺埑椡P丄壏搙T丄懱愊V偵偮偄偰偼2偮偺朄懃偑幚尡揑偵抦傜傟偰偄傑偡丅儃僀儖偺朄懃偲僎僀乕儕儏僒僢僋偺朄懃偱偡丅傑偲傔傞偲PV=nRT(R傾償僅僈僪儘悢丂n儌儖悢乯偲偄偆娭學幃偱偡丅婥懱暘巕偺塣摦偑師偺忦審傪枮偨偣偽丄埑椡偺尨場傪擬塣摦偺寢壥偲偄偆偙偲偑傛偆偵摫偐傟傞丅偦偺忦審偲偼棟憐婥懱偵偮偄偰嘆婥懱暘巕偺懱愊偺憤榓偼梕婍偺懱愊偵斾傋偰柍帇偱偒傞傎偳偵彫偝偄丄嘇婥懱暘巕摨巑丄婥懱暘巕偲暻偲偺徴撍偼丄暘巕偑帺桼偵摦偄偰偄傞帪娫偵斾傋傞偲柍帇偱偒傞傎偳彫偝偄丄嘊慜偲摨條偵婥懱暘巕偺塣摦偼捈慄塣摦偲傒側偝傟傞丅偲偄偆偙偲偱偡丅僋儗乕僯僸偲僋儔僂僕僂僗偼寁嶼偺寢壥乽暻偺庴偗傞埑椡偵梕婍偺懱愊傪妡偗偨抣偼丄拞傪旘傃岎偆暘巕偑帩偮塣摦僄僱儖僊乕偺憤榓偵悢場巕2/3傪忔偠偨傕偺偱偁傞乿偲偟偨丅PV=(2/3)儼E丂儃僀儖偺朄懃PV=nRT傛傝乽埑椡偼婥懱偺検偵斾椺偡傞乿偐傜乽埑椡偼婥懱暘巕偺屄悢N=nR偵斾椺偡傞乿偲尵偄側偍偡偙偲偑偱偒傑偡丅僋儔僂僕僂僗偺幃PV=(2/3)儼E丂偺椉曈傪N偱妱傞偲丄PV/N=(2/3)儼E/N傪摼傞丅偡側傢偪暘巕1屄偁偨傝偺塣摦僄僱儖僊乕儼E/N偼堦掕偲側傞丅偦偟偰乽暘巕1屄摉偨傝偺暯嬒塣摦僄僱儖僊乕偼壏搙偺娭悢F(T)偲側傞乿丂偦偟偰僎僀乕儕儏僒僢僋偺朄懃乽1掕検偺婥懱偺懱愊偼丄堦掕埑椡偺傕偲偱偺偦偺愨懳壏搙偵斾椺偡傞乿偲偄偆偙偲偐傜丄愨懳壏搙偵壗傜偐偺掕悢傪妡偗偨1師幃丂暘巕1屄偁偨傝偺塣摦僄僱儖僊乕亖3/2kT(k偼儃儖僣儅儞掕悢乯偵側傞丅偙偺掕悢傪摫偒娭學幃傪偝傜偵惍旛偟偨偺偑丄儅僢僋僗僂僄儖乮1831亅1879擭乯偱偡丅偙偺3偲偼3師尦曽岦偺僄僱儖僊乕偺榓偲偄偆堄枴偱偡偐傜1/2kT偲彂偗傑偡丅偦偟偰娭學幃偼PV=kNT偲惍棟偱偒傑偡丅PV=nRT幃偲摨壙抣偱偡丅偙偆偟偰壏搙偼婥懱暘巕偺暯嬒僄僱儖僊乕偲娭學偯偗傜傟傑偟偨丅儅僢僋僗僂僄儖偼椡妛偲妋棪摑寁偲傪暪梡偟偨寁嶼偵傛傝徴撍偺捛媦傪偟傑偟偨丅寢壥偩偗傪帵偟傑偡偲丄n(Vx,Vy,Vz)/N丒嚈倴3=f娭悢偲偟傑偡丅倖亖(兛/兾乯3/2丒e-兛乮倁倶~2+Vy^2+Vz^2) 偑摼傜傟偨丅掕悢兛偼暯嬒塣摦僄僱儖僊乕儞枾愙偵娭學偡傞掕悢偱偡丅偡傞偲暯峵忬懺偵偍偄偰乽儅僢僋僗僂僄儖暘晍乿偑媮傑傝丄偦傟偼V倶幉偺僛儘偱嬌戝抣傪帩偮惓婯暘晍娭悢偱偡丅暘巕1屄摉偨傝偺暯嬒僄僱儖僊乕偑寁嶼偝傟傑偡丅偦傟偐傜埑椡偑寁嶼偝傟傑偡丅儅僢僋僗僄儖偺惉壥偵傛傝丄婥懱撪偺擬揱摫丄婥懱偺奼嶶丄婥懱偺擲惈側偳偺栤戣偵傾僾儘乕僠偱偒傑偡丅暘巕摨巑偺徴撍偵婲場偡傞曄壔偺妋棪榑揑壖掕偼乽徴撍悢偺壖掕乿偲屇傃傑偡丅奜椡偲徴撍偺尨場偵傛偭偰婲傞暘晍娭悢偺曄壔傪媮傔偰暘晍娭悢偺帪娫揑曄壔傪旝暘曽掱幃偱摼傑偟偨丅偙傟傪乽儃儖僣儅儞曽掱幃乿偲尵偄傑偡丅暘晍娭悢偺帪娫曄壔丄埵抲曄壔丄奜椡偵傛傞懍搙曄壔丄徴撍崁偺旝暘曽掱幃偱偁傞丅僄儞僩儘僺乕偵憡摉偡傞検傪掕媊偡傞幃偼H(t)=儼倴儼倶倷倸 n(X,Y,Z;Vx,Vy,Vz;t)logn(X,Y,Z;Vx,Vy,Vz;t)偲儃儖僣儅儞偼採帵偟傑偟偨丅寁嶼寢壥偵傛傞偲H(t)偼尭彮偡傞娭悢偱寛偟偰憹壛偟側偄娭悢偱偁偭偨偲偟偰丄嬌彫抣偑懚嵼偟嬌彫抣傪梌偊傞暘晍娭悢偼儅僢僋僂僄儖暘晍偵懠側傜側偄偙偲傪帵偟傑偟偨.丅儅僢僋僗僂僄儖暘晍傪俫乮倲乯偵戙擖偟偰寁嶼偡傞偲丄僄儞僩儘僺乕偺晞崋傪懼偊偨傕偺偱偁傞偙偲偑暘偐傝丄僄儞僩儘僺乕丂S=-kH偲偄偆娭學偵偁傞偙偲偱偡丅偙傟傪乽儃儖僣儅儞偺H掕棟乿偲屇傃傑偡丅

幙揰偺塣摦傪婰榐偡傞嵗昗偺尒曽偵偮偄偰峫偊傛偆丅堦掕偺懍搙偱塣摦偡傞宯乮椺偊偽摦偔慏丄幵乯偺側偐偱丄恀忋偵懪偪忋偘傜傟嬍乮幙揰乯偼慏偺拞偺恖偐傜尒傞偲丄忋偭偰傑偨壓偵栠傞塣摦偵偟偐尒偊側偄丅偩偑廙埲奜偺惷巭偡宯乮戝抧乯偐傑傒傞偲丄懪偪忋偘傜傟偨嬍偼曻暔慄傪昤偄偰慏偺尦偺埵抲偵棊偪傞塣摦偵尒偊傞丅偙偺宯傪婰弎偡傞偲丄悈暯曽岦傊偼丂s=v0丒t丄悅捈曽岦傊偼丂h=h0-(g/2)t^2偱暔懱偺塣摦偼儀僋僩儖偱偁傞丅偡傞偲帪娫偼嫟捠側偺偱t傪徚偡偲h=h0-(g/2)(s^2/v0^2)偡側傢偪嫍棧s傪墶幉丄崅偝h傪廲幉偵偲傟偽丄擇師嬋慄乮曻暔慄乯偱傞偁傞丅偝傜偺儃乕儖偦偺傕偺嵗昗偱偼壗偺塣摦傕婲偒偰偄側偄丅偙偆偟偨摦偔嵗昗傪乽摦嵗昗乿偲屇傇丅摦嵗昗偱偼丂X=倱-v0t=0丄h=h0-(g/2)t^2偲側傝丄X幉曽岦偺塣摦偼側偔丄崅偝曽岦傊偺塣摦偺傒偲側傞丅偙偆偟偨嵗昗偺曄姺偱塣摦傪徚偡偙偲傪乽僈儕儗僆曄姺乿偲屇傇丅偙偺幙揰偺塣摦傪岝偺塣摦偵曄偊偨偺偑傾僀儞僔儏僞僀儞偺乽摿庩憡懳惈棟榑乿偱偁傞丅乽岝偼偳偙傑偱傕捈恑偟丄偦偺懍偝偼塅拡偱嵟戝偺懍搙偱丄堦掕偺懍搙偱塣摦偟偰偄傞擇偮偺宯偱慡偔摨偠偱偁傞丅乿偲偄偆壖掕偐傜巒傑偭偨丅岝偩偗偑愨懳揑偱偁傝丄嫍棧傕帪娫傕憡懳偵側傞偲偄偆揮姺偱偁傞丅廙傗幵偐傜敪偣傜傟偨岝偑岝懍c偱堏摦偟丄崅偝倛偺偲偙傠偱斀幩偝傟丄L偩偗摦偄偨慏(懍搙倴乯偱僉儍僢僠偡傞偲偄偆憐掕偱偁傞丅幙揰偺塣摦側傜廳椡偵傛傞曻暔塣摦偱偁傞偑丄岝偼捈恑偡傞偺偱3暯曽偺掕棟偐傜丄岝偺摦偔嫍棧偼丂併乮h^2+L^2)丄慏偺忋偺恖偐傜傒偰偦傟偵偐偐傞帪娫偼t=h/c偱偁傞偑丄岝偐傜尒偨強梫帪娫偼t'=併乮h^2+L^2)/c丂偲側傞丅廙偺塣摦宯 L=v倲'丂h=ct傪戙擖偟偰丂們倲'=併乮乮們倲乯~2+(vt')^2)丂傛偭偰倲'=t/併(1-v^2/c^2) 偙傟傪乽儘乕儗儞僣曄姺乿偲偄偆丅丂偮傑傝傾僀儞僔儏僞僀儞岝偺愨懳惈傪庣傞偨傔偵丄帪娫傗嬻娫偺晛曊惈傪幪偰偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅僯儏乕僩儞椡妛偲岝偺憡崕偑傾僀儞僔儏僞僀儞偺乽憡懳惈棟榑乿傪傕偨傜偟偨丅摿庩憡懳榑偼帪娫偲嬻娫偑怢傃弅傒偡傞偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅偙偺摿庩憡懳惈棟榑偺敪昞偐傜10擭屻偵傾僀儞僔儏僞僀儞偼丄堦斒嵗昗宯傑偱娷傓棟榑偱偁傞堦斒憡懳惈棟榑傪敪昞偟偨丅堦斒憡懳惈棟榑偼暔幙偺幙検傕嬻娫傪榗傔帪娫傪怢傃弅傒偝偣傞偲偄偆廳椡偺巇慻傒傪柧傜偐偵偟偨丅傾僀儞僔儏僞僀儞挊丂撪嶳棿梇栿丂乽憡懳惈棟榑乿丂乮娾攇暥屔乯偵傛傞偲丄摿庩憡懳惈尨棟偲岝懍晄曄偺尨棟偲偄偆傕偺傪摫擖偡傞偙偲偱塣摦嵗昗宯偵偍偗傞揹帴婥尰徾傪娙寜偵惷巭嵗昗宯偵偍偗傞儅僢僋僗僂僃儖曽掱幃偵婣拝偝偣傞棟榑傪採彞偟偨丅偦偺棟榑偑摿庩憡懳惈棟榑偱偁傞丅摿庩憡懳惈棟榑偵傛傝愨懳嵗昗宯乮僄乕僥儖偺懚嵼乯偼斲掕偝傟丄偦偺棟榑揑婣寢偲偟偰帴応偼揹応偺憡懳榑岠壥乮曄恎乯偱偁傞偙偲偑帵嵈偝傟偨丅帴応偲偼堎側傞嵗昗宯偐傜應掕偟偨揹応偵偡偓側偄偲偄偆丅杮榑暥偼僯儏乕僩儞椡妛偺掶惓偵娭偡傞摿庩憡懳惈棟榑偩偲巚偭偨傜丄側傫偲揹帴婥妛偐傜愢偒巒傔偰偄傞丅偦偺棟桼偲偟偰儘乕儗儞僣偑1904擭偵僄乕僥儖廂弅壖愢偵婎偯偄偰儘乕儗儞僣曄姺幃傪岞昞偟偰偄傞偨傔丄傾僀儞僔儏僞僀儞偼偙偺揹帴婥棟榑偺榑憟偵憡懳惈棟榑偐傜愗傝崬傫偩偨傔偱偁傞丅榖戣偼揹帴婥妛偱偁傞偑丄傾僀儞僔儏僞僀儞偼摿庩憡懳惈棟榑偐傜尒帠偵榑憟偵廔巭晞傪懪偮偙偲偑偱偒傞偙偲傪屩帵偟偨偐偭偨偺偱偁傞丅偦偆偄偭偨楌巎揑偄偒偝偮偐傜傾僀儞僔儏僞僀儞偺1905擭偺榑暥偼乽摦偄偰偄傞暔懱偺揹婥椡妛乿偲偄偆戣柤偲側偭偰丄戞嘥晹偼乽塣摦妛偺晹乿丄戞嘦晹偼乽揹婥椡妛偺晹乿偲側偭偰偄傞丅帪娫丄嬻娫偵懳偡傞憡懳惈棟榑偺峫偊曽偼丄検巕椡妛偲暪偣20悽婭偺憿傝弌偟偨屩傞傋偒抦揑嵿嶻偱偁傞丅擄偟偄悢妛傪嬱巊偣偢丄弶摍悢妛乮戙悢妛乯偺抦幆偩偗偱揥奐偝傟偨壢妛榑暥偲偟偰偺嵟崅寙嶌偱偁傞偲偄傢傟傞丅傾僀儞僔儏僞僀儞偼偙偺50暸乮暥屔杮偵偟偰乯掱搙偺榑暥傪丄愱栧奜偺恖傪懳徾偲偟偨暔棟偺孾栔彂偲偟偰彂偄偨偺偱偼側偔丄暯堈側昞尰偺壢妛榑暥偱偁傞揰偑夋婜揑偱偁傞丅偁傑傝偵昞尰偑暯堈偡偓偰丄暔棟偺愱栧壠偨偪偼偁偭偗偵偲傜傟偨偱偁傠偆丅栿幰撪嶳棿梇巵偼乽偙偺榑暥偺戞1晹偼丄幚偵尒帠偱丄寍弍昳偲徧偊偰傕傛偄傎偳偵丄旤偟偄傕偺偱偁傞丅傑偝偵暔棟妛偺嵟崅寙嶌偲尵偊傛偆乿偲夝愢偺朻摢偵弎傋偰偄傞丅

戞11復丂廳椡偲怳傝巕嬤戙壢妛偺慶僈儕儗僀偼晽偵悂偐傟偰梙傟傞惞摪偺儔儞僾傪尒側偑傜丄帺暘偺柆攺傪帪寁偵偟偰偦偺梙傟傞帪娫乮廃婜乯傪應掕偟丄乽怳傝巕偺摍帪惈乿傪敪尒偟偨偲揱偊傜傟傞丅幚尡暔棟妛幰僈儕儗僀偼摥偄偰偄傞椡偼廳椡偺傒偱偁傞偙偲偐傜丄乽挷榓怳摦巕乿偲偄偆棟憐偺怳傝巕偺摦偒傪夝愅偟偨丅幚嵺偺怳巕偺偙偲偼屻偱峫偊傞偲偟偰丄挷榓怳摦巕偲偄偆偽偹偺怳摦傪傑偢峫偊偰悢幃壔偟偰備偙偆丅偽偹偑偦偺怢傃偵斾椺偟偨椡傪敪惗偡傞乽僼僢僋偺朄懃乿偵偍偄偰丄偽偹掕悢傪K丄怢傃傪x偲偡傞偲丄椡偼丂F=-Kx=ma丂偲側傞丅偙偺椡偼彫偝側壜摦斖埻偵偍偄偰丄偁傜備傞墲暅塣摦乮廃婜塣摦乯偵尒偄偩偝傟傞丅擇師曽掱幃偺崻偲僆僀儔乕偺岞幃乮e^ix) 傪巊偭偰挷榓怳摦巕偺塣摦曽掱幃丂F(t)=-Kx(t)偺夝傪媮傔傞丅壛懍搙傪 a偲偟偰丄ma=-Kx丂a=-(K/m)x 丂偙偙偱冎亖併乮K/m)偲偍偗偽丄塣摦曽掱幃偼旝暘曽掱幃丂a=-冎^2x偲側傞丅壛懍搙a偼鶬傪帪娫t偱擇夞旝暘(x'')偟偨傕偺偱偁傞丅偙偺夝偲偟偰偼僆僀儔乕偺岞幃偑堦偮偺岓曗偲側傞丅偙偙偱旝暘墘嶼巕D傪巊偊偽丄巜悢娭悢e^(兩t)偼丄De^(兩t)=兩e^(兩t)丄D^2e^(兩t)=D(De^(兩t))=兩丱2 e^(兩t)丂偡側傢偪巜悢娭悢偼旝暘偟偰傕學悢偑忔嶼偝傟傞d壠偱娭悢宍偼曄傢傜側偄丅D仺兩偲摨宍偱偁傞丅a=D^2(x)=-冎丱2x 偙傟傛傝乮D^2+冎^2)=0偲側傝丄 兩^2+冎^2=0偲偄偆墘嶼巕偱昞偡乽摿惈曽掱幃乿傪摼傞丅乮兩+i冎乯乮兩-i冎乯亖0傛傝丄兩亖亇i冎偲側傞丅僆僀儔乕偺岞幃傛傝嫊悢偺巜悢娭悢傪嶰妏娭悢偱昞偡偲丄倶1,2(t)=cos冎t亇isin冎t偑挷榓怳摦巕偺夝偱偁傞丅傑偨夝偺榓x(t)=C1x1(t)+C2x2(t)傕夝偲側傞丅夝偼慄宍曽掱幃偱偁傞丅堦斒偵偼倖乮兛x1+兝x2)=兛倖(x1)+兝f(x2)偺娭學偑惉傝棫偮偲偒丄娭悢倖偼慄宍娭悢乮堦師娭悢乯偲屇傇丅僆僀儔乕岞幃偺暋慺悢偼扨埵墌傪夞傞擇師尦儀僋僩儖乮幚晹偲嫊晹乯偱偁傞偺偱慄宍娭學偑惉棫偡傞丅挷榓怳摦巕偺塣摦曽掱幃乮D^2+冎^2)=0傛傝丄俴亖D^2+冎^2偲墘嶼巕傪掕媊偡傞丅塣摦曽掱幃x=0偲側傞丅俴乮a1x1+a2x2)=a1俴x1*+a2俴x2偱丄俴偼慄宍墘嶼巕偱偁傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅D^2+冎^2=(D+i冎)(D-i冎乯=0偲乽場悢暘夝乿偡傞偲D=亇i冎偲側傞丅偦偺傑偊偵D+=(D+i冎)丄D-=(D-i冎乯偺椉墘嶼巕偼岎姺壜擻乮偳偪傜傪愭偵偟偰傕摨偠乯偱偁傞偙偲偼梕堈偵傢偐傞丅偡側傢偪L=D+D-=D-D+ Lx=0傛傝D+D-x=D-D+x=0丂悓偭偰挷榓怳摦巕偺塣摦曽掱幃偺夝偼D+=(D+i冎)=0丄D-=(D-i冎乯=0偺擇偮偺曽掱幃偵暘夝偝傟偨丅D-x1=(D-i冎乯x1=0丂傛偭偰Dx1=i冎x 1s丂偡側傢偪丂x1(t)=C1e^i冎t=C1(cos冎t+isin冎t)丂摨條偵x2(t)=C2e^i冎t=C2(cos冎t-isin冎t)丂側偺偱偙傟傜偺慄宍寢崌x(t)=C1e^i冎t+C2e^i冎t丂偑堦斒揑側夝偱偁傞丅掕悢C1,C2傪暋慺悢偱昞偟偰丄倶乮倲乯偼嫍棧偱偁傞偺偱幚悢偱側偗傟偽側傜側偄偲偟偰嫊悢晹傪僛儘偲偍偔偲C1=a1+ib1丄C2=a1-ib1偲C1偲C2偼嫟栶暋慺悢偲側傞丅x(t)=C1e^i冎t+C2e^i冎t仺x(t)=A1sin冎t+A2cos冎t+i亊0=A1sin冎t+A2cos冎t偲側傝丄x傪t偱旝暘偡傞偲懍搙v(t)=冎A1cos冎t乕冎A2sin冎t 亖冎(A1cos冎t-A2sin冎t)偲側傞丅弶婜忦審傪t=0偱偽偹傪埵抲A偐傜惷偐偵壛懍搙0偱棧偡偲丄x(0)=A丄v(0)=0 丂偲偄偆忦審偐傜丄x(t)=Acos冎t丄v(t)=-冎Asin冎t偲側傞丅A傪怳暆偲偄偆丅 僶僱偺偡傞巇帠偼椡偺愊暘偱偁傞偐傜丄椡F=-Kx=-m冎^2x 丂巇帠倂=佺Fdx=佺m冎^2x dx亖(1/2)m冎^2x^2(椡傕嫍棧鶬傕儅僀僫僗曽岦側偺偱乯偲側傞丅埵抲僄僱儖僊乕(1/2)m冎^2x^2亖(1/2)m冎^2A^2cos^2(冎t)偲塣摦僄僱儖僊乕乮1/2)mv^2=(1/2)m冎^2A^2sin^2(冎t)偺榓丂慡僄僱儖僊偼俤=(1/2)m冎^2A^2 偱偁傝帪娫偵娭學偟側偄掕悢偲側傞丅偙傟偑慡僄僱儖僊曐懚検偱偁傞丅怳暆A偺擇忔偵斾椺偡傞丅埵抲僄僱儖僊乕偲塣摦僄僱儖僊乕偼sin偲cos偺埵憡偺偢傟偨娭學偵偁傞丅廃婜俿偼冎俿=2兾傛傝丂T=2兾併乮m/K)偱偁傝丄怳暆A偵柍娭學偱偁傞丅偙傟傪乽摍帪惈乿偲屇傫偩丅掕悢冎偼乽妏怳摦悢乿偲屇傃倖偱昞偡偙偲偑懡偄丅冎=2兾f偲偄偆娭學偵偁傞丅屆揟椡妛偱偼偡傋偰偺帪崗偵偍偗傞埵抲偲懍搙傪寛掕偡傞偙偲偱偁傞丅弶婜忦審傪梌偊傞偲丄桞堦偺夝偑媮傑傞丅偙傟傪乽屆揟椡妛揑悽奅娤乿偲偄偆丒丅偙偺棫応傪慛柧偵庡挘偡傞偺偑乽僩儔儞僕僃僋僩儕乿偲偄偆乽憡嬻娫乿偵偍偄偰丄弶婜忦審偐傜偺幙揰偺楌巎偼愨懳偵岎傢傞偙偲偑側偄丅堦曽揑偵峀偑傞偐丄暵嬋慄偱偁傞偐丄摦偐側偄偐偺偳偪傜偐偱偁傞丅暵嬋慄側傜廃婜塣摦偱偁傞丅挷榓怳摦巕偺慡僄僱儖僊乕偺幃傪曄宍偡傞偲丄E=(1/2)m冎^2x^2+乮1/2)mv^2偺幃傪E偱妱傞偲丄1=x^2/(2E/m冎^2)+v^2/(2E/m)偲側傞丅埵抲倶偲懍搙倴偼挿宎併乮2E/m冎^2乯丄抁宎併乮2E/m)偺懭墌傪昤偔偺偱偁傞丅埵抲偲懍搙傪嵗昗偲偡傞壖憐嬻娫傪乽憡嬻娫乿偲屇偽傟偰偄傞丅偙偙偱挷榓怳摦巕偺憡嬻娫忋偺僩儔儞僕僃儕僢僋偼懭墌偱偁傞偲偄偆丅

挷榓怳摦巕偺寢壥傪梡偄偰丄幚嵺偺怳巕塣摦傪婰弎偡傞丅峫偊傞忋偱怳傝巕偺悗偺幙検偲丄傂傕偺挿偝丄悗偵摥偔廳椡偩偗偑杮幙揑梫慺偱偁傞丅悗偑悅捈慄偲側偡妏搙傪冇丄悗偺幙検m偲偡傞偲悗傪傂傕偵増偭偰摦偐偡椡偼-mgsin冇偱偁傞偺偱丄塣摦曽掱幃偼丄ma=-mgsin冇丄偡側傢偪塣摦偺壛懍搙a=-gsin冇偲側傝丄怳傝巕偺塣摦偼傂傕偺挿偝偲廳椡壛懍搙偩偗偱寛傑傞丅怳傝巕偺掙偺彫偝側冇偺斖埻偱sin冇傪冇偱嬤帡偡傞偲丄ma=-mgsin冇=-mg冇=-mg(x/l) =-m(g/l)x乮丂偙偙偱愙慄曽岦傊偺曄埵x=l冇亪冇=x/l)偲側傞丅併乮g/l)=兌偲抲偔偲丄a=-兌^2x丂偙傟偑悗偺塣摦曽掱幃偱偁傞丅彮怳暆偺怳巕偼挷榓怳摦巕偲尒側偝傟丄廃婜T=2兾/兌亖2兾併乮l/g)偲側傞廃婜塣摦傪峴偄丄埵抲x(t)=lcos兌t丄懍搙v(t)=-兌lsin兌t丄嵟戝懍搙偼冇亖0偱摼傜傟丄vmax=併乮gl)冇max偲側傞丅偙偺寢壥偼彫偝偄妏搙偱sin傪嬤帡偟偰偄傞偺偱20搙偔傜偄傑偱偱偁傟偽嬤帡偼桳岠偱偁傞丅僈儕儗僆偼幬柺傪偙傠偑傞幙揰偺懍搙偐傜廳椡壛懍搙g傪寁嶼偟偨偑丄怳傝巕偺廃婜T=2兾併乮l/g)傛傝丄g=4兾^2l/T^2偲側傝廃婜俿傛傝g傪媮傔傞偙偲偑偱偒傞丅傂傕偺挿偝l=1m丄廃婜2昩偱偁傟偽g=9.87m/s^2傪摼傞丅怳傝巕偺摍帪惈偼偦偺怳暆偑彫偝偄帪偵惉傝棫偮嬤帡揑側傕偺偱偁傞丅擟堄偺怳暆偱摍帪惈偺惉傝棫偮怳傝巕偺堦偮偺帋傒偑乽僒僀僋儘僀僪怳傝巕乿偱偁傞丅僒僀僋儘僀僪偲偼墌偑偡傋傞偙偲側偔揮偑傞嵺偵墌廃偺堦揰偑昤偔婳愓偱偁傞丅寢壥偩偗帵偡偑丄敿宎a偺墌偑嶌傞僒僀僋儘僀僪嬋慄偺掙柺偐傜偺嫍棧s偲偡傞偲丄幙揰偵摥偔椡偼-(g/4a)s(崅偝ni憡摉偡傞h=s/4a)丄僒僀僋儘僀僪偺塣摦曽掱幃偼挷榓怳摦巕偲側傝丄廃婜T=2兾併乮4a/g)偲側傞丅偙傟偼挿偝4a偺怳巕偲摨偠偱偁傞丅儂僀僄儞僗偼傂傕偵僒僀僋儘僀僪嬋慄偺惂栺傪壛偊傞偲丄悗偺昤偔婳愓偼僒僀僋儘僀僪嬋慄偵側傞偙偲傪敪尒偟偨丅偙傟偼幚偼乽嵟懍崀壓慄乿偲尵偄丄廳椡偺応偱偼2揰傪寢傇捈慄偑嵟抁嫍棧偱偼側偔丄僒僀僋儘僀僪偺増偭偨嬋慄偑嵟抁帪娫偲側傞丅偙偺傎偐偵乽嫶搉偟怳巕乿偱偼丄T=2兾併乮a/兪g)(兪偼杸嶤學悢乯丄傑偨乽攇偺u帤娗怳摦乿偱偼丄T=2兾併乮l/2g)偲側傞丅偝傜偵乽恖懱怳巕乿偲偼怱憻偺攺摦偱寣塼偑堏摦偡傞偨傃偵斀摦偱拡偵晜偄偨恖懱傕怳摦偡傞丅怳摦偺廃婜偼0.8昩丄65僌儔儉偺寣塼傪憲傝弌偡偛偲偵0.96mm偺怳暆偱怳摦偡傞丅尰幚偺怳巕偼朹偺愭偵悗傪宷偄偱偁傞丅偙傟傪乽幚懺怳傝巕乿傑偨偼乽崉懱怳傝巕乿偲偄偆丅愭偵帵偟偨夞揮偺塣摦曽掱幃偼丄妏塣摦検偺帪娫揑曄壔偺妱崌傪乽僩儖僋乿N偲偡傞偲丄N=ID冎乮I丗姷惈儌乕儊儞僩乯偱偁傞丅榬偺挿偝傪l丄悗偺幙検傪m偲偡傞偲怳傝巕偵摥偔僩儖僋偼N=mglsin冇丄姷惈儌乕儊儞僩I=ml^2丄妏塣摦検偼ml~2冎亪N=ID冎亖ml^2D冎佮-mgl冇丄傛偭偰D~2冇=-(g/l)偲偄偆妏塣摦曽掱幃偑摼傜傟偨丅偙傟偼怳巕偺塣摦曽掱幃D^2x=-冎^2x偲摨偠曽掱幃偲側傞丅廃婜偼T=2兾併乮俬/mgrG)(rG偲偼巟揰偐傜廳怱埵抲傑偱偺嫍棧乯丄偙偙偱摍壙怳巕偺挿偝le偲偡傞偲丄T-2兾併乮le/g) 丂le=I/mrG丂偺偙偲偱偁傞丅偙傟埲崀挊幰偼栰媴僶僢僩偺塣摦傪榑偠傞偑丄挊幰偺屄恖揑庯枴偺堟傪弌偰偄側偄偺偱巹偼嫽枴偼側偄丄幚栰媴偱偙傫側偙偲偼媍榑偝傟偰偄側偄偺偱徣棯偡傞丅

挊幰偼丄偄傠偄傠側暔棟懳徾偱怳傝巕儌僨儖偲側傞傕偺傪徯夘偟偰偄傞丅怳傝巕偺廃婜傪挿偔偡傞偵偼傂傕偺挿偝傪挿偔偡傟偽偄偄丅忋偱榑偠偨傛偆偵廃婜偼挿偝l偺暯曽崻偵斾椺偡傞偺偱丄9m偺傂傕偱傕廃婜偼6昩偱偟偐側偄丅抶偄怳傝巕乽挿廃婜怳摦巕乿偺椺偲偟偰乽儎僕儘儀僄乿傪庢傝忋偘傞丅2偮偺朹偺愭偵幙椏m偺悗傪帩偪丄懌偺挿偝傪l偲偡傞偲丄懌偺奐偒妏搙傪2兤偲偡傞偲丄姷惈儌乕儊儞僩I=2ml^2丄僩儖僋俶亖-2mglcos兤sin冇乮冇悅捈偐傜偺孹偒妏搙丄冇偼彫偝偄偲壖掕偟偰sin冇佮冇偲嬤帡偡傞乯乯偱偁傝丄塣摦曽掱幃偼挷榓怳摦巕(崉懱乯偵摍偟偔丄D^2=-(N/I)冇=-(gcos兤/l)冇偐傜丄廃婜偼T=2兾併乮l/gcos兤)偲側傝丄奐偒妏搙160搙偱廃婜偼4.8昩偱偁傞丅2兤=0側傜1偮偺悗偺怳傝巕偺廃婜2昩偵摍偟偔丄2兤=0側傜惷巭乮廃婜亣乯忬懺偱偁傞丅斅僶僱偺偝偒偵悗傪帩偪丄媡偝偵棫偰偨乽悈暯怳巕乿偼孹幬婰榐寁傗抧恔寁偲偟偰棙梡偝傟傞丅塣摦曽掱幃偼D^2冇=-(mgl-C/ml^2)(C偼偽偹掕悢乯傛傝丄廃婜T=2兾併乮ml^2/C-mgl)偱偁傞丅師偵憗偄怳傝巕傪嶌傞偵偼丄T=2兾併乮I/mgl)偺姷惈儌乕儊儞僩I傪彫偝偔偡傞偙偲偱偁傞丅偦偙偱幙検m丄挿偝2a偺朹偺椉抂傪挿偝l偺傂傕偱捿傞偟丄朹偺拞墰偵幙検M偺悗傪捿傝壓偘偨乽擔杮捿傝怳傝巕乿偱偼姷惈儌乕儊儞僩I=ma^2/3丄塣摦曽掱幃D^2冇=-3乮m+M)g冇/ma偱廃婜T=2兾併乮ma/3(m+M)g偲側傞丅m=0.1 M=0.9丄2a=0.6偲偡傞偲丄廃婜偼0.063昩偲側傞丅廃婜傛傝柺敀偄偵偼2偮偺悗傪朹偺椉抂偵捿傞偟丄朹偺椉抂傪偝傜偵傂傕偱揤堜偵屌掕偡傞乽楢惉怳巕乿偱偁傠偆丅堦曽偺悗傪摦偐偡偲師戞偵懠曽偺悗偑摦偒偩偟丄懠曽偺悗偺摦偒偑庛偔側傞偲堦曽偺悗偑摦偒弌偡丅偙偺岎屳偺摦偒偑孞傝曉偡偺偱偁傞丅偝傜偵偍傕偟傠偄偺偑悗偺婳愓偑暵嬋慄傪昤偔乽僽儔僢僋僶乕儞怳巕乿偱偁傞丅揤堜偐傜朹偺椉抂傪捿傞偟丄朹偺椉抂偐傜堦偮偺悗傪傂傕偱寢傫偩丄2偮偺捈岎偡傞怳摦傪慻傒崌傢偣偨傕偺偱丄傂傕偺挿偝傪挷愡偡傞偙偲偵傛傝條乆側嶰妏娭悢偺埵憡偑崌惉偱偒傞丅偙偺悗偺昤偔恾傪乽儕僒乕僕儏偺恾乿偲屇傇丅師偵怳巕偺塣摦偵條乆側掞峈偑偐偐傝丄偦傟偑懍搙偵斾椺偡傞偲壖掕偟偨塣摦曽掱幃偼丄壛懍搙a=-冎^2x-2兞v丂(兞掞峈掕悢丂冎=併乮K/m)乯丂偲偍偄偰乽尭悐挷榓怳摦巕乿偲偄偆丅偟偨偑偭偰摿惈曽掱幃偼(D^2+2兞D+冎^2)x=0偲側傝丄夝偼梕堈偵媮傑傞丅冎丄兞偺掕悢偵傛偭偰尭悐偺條巕偼乽夁尭悐乿丄乽尭悐怳摦乿丄乽椪奅尭悐乿偺3庬偵暘偐傟傞丅儗僶乕偲嬻婥尭悐婍偺晅偄偨乽僪傾乕僋儘乕僓乕乿偑偦偺椪奅尭悐偺幚梡壔偱偁傞丅崉懱偼幙検偺拞怱(廳怱乯偲堦掕偺姷惈儌乕儊儞僩I傪傕偪丄堦偮偺幚懱怳巕偲埖偆偙偲偑偱偒傞丅偙傟傪乽屌桳廃婜乿丄偁傞偄偼乽屌桳怳摦悢乿傪帩偮偲偄偆丅奜椡偲偟偰挷榓怳摦巕偵嫟怳傪婲偝偣傞椡傪壛偊傞偲丄乽嫮惂挷榓怳摦巕乿偺塣摦曽掱幃偼丄a=-冎^2x+cos兌倲偱偁傝丄摿惈曽掱幃偼(D^2x-cos兌tD+冎~2)x=0偲側傝丄夝偼倶乮倲乯=x0cos兌t+(f/冎丱2-兌^2)(cos兌倲亅cos冎t)偱偁傞丅屌桳怳摦悢冎偲奜椡偺妏怳摦悢兌偲偺嵎偑偁傑傝戝偒偔側偄帪偵偼丄偲偰偮傕側偔怳暆偑憹暆偝傟傞丅妝婍偺挷尫偺幐攕偱2偮偺怳摦悢偑嬤偔側傞偲乽歑傝乿梋屇偽傟傞尰徾偼偙偺怳摦尫偺嫟怳偺偙偲偱偁傞丅偳偪傜偺怳摦悢偱傕側偄壒偑備偭偔傝偲偟偨廃婜偱婲偒傞偙偲傪乽晄嫤榓壒乿偲屇傇丅壒妝揑偵嬌傔偰晄桖夣側壒偱偁傞丅嵟屻偵2偮偺尫偑姰慡偵摨偠怳摦悢傪帩偮側傜丄夝偑x(t)=x0cos冎t+(f/2冎乯倲丒sin冎t偲側傝丄帪娫偲嫟偵怳摦偼戝偒偔側偭偰尫傪攋夡偡傞傑偱偵側傞丅偙傟傜偺崉懱偺嫮惂怳摦偼寶抸妛揑偵傕嬌傔偰廳梫偱偁傞丅戝抧偺恔摦傪専抦偟丄偦偺媡偺怳摦傪寶暔偵壛偊傞偙偲傪乽柶恔峔憿乿丄乽惂恔憰抲乿偲偄偆丅帺摦幵偺僞僀儎偺寽壦婡峔乮僒僗儁儞僔儑儞乯傕僪傾乕僋儘乕僓乕偲摨偠尭悐挷榓怳摦巕婡峔偱偁傞丅偦偺偨傔僞僀儎晹偺幙検偼偱偒傞尷傝偐寉偔偟側偗傟偽側傜側偄丅傾儖儈儂僀乕儖偑嵦梡偝傟傢偗偱偁傞丅壒嬁妛偱庴怣婡偺摿掕廃攇悢傪慖戰偡傞婡峔乮僠儏乕僯儞僌乯傗丄僗僺乕僇乕偺怳摦悢傪慖戰偡傞婡峔偼乽LCR夞楬乿偲屇傇丅僐儞僨儞僒乕丄僐僀儖丄掞峈偱嫟怳夞楬傪捠傞偙偲傪偄偆丅僼乕儕僄偼丄廃婜傪傕偭偨偄偐側傞宍偺娭悢傕丄嶰妏娭悢偺懌偟嶼偱僢彂偒昞偣傞偙偲傪帵偟偨丅偙偺媺悢傪乽僼乕儕僄媺悢乿偲屇傇丅崌惉壒妝婍乽僔儞僙僒僀僓乕乿偺棟榑揑崻嫆偲側偭偨丅椺偊偽嬮宍攇(僋儔儕僱僢僩側偳娗妝婍乯偼丄sinx+1/3sin3x+1/5sin5x+1/7sin7x +丒丒丒丒丄丂嶰妏攇(僩儔儞儁僢僩丄僆乕儃僄乯偼丄sinx-1/9sin3x+1/25sin5x-1/49sin7x+丒丒丒丒丒丄丂偺偙偓傝帟乮僠僃儘丄償傽僀僆儕儞尫妝婍乯偼丄sinx+1/2sin2x+1/3sin3x+1/4sin4x+1/5sin4x+1/5sin5x+丒丒丒丒偲尵偭偨師戞偱偁傞丅怳摦巕偺暔棟妛偼丄幵丒幵椉偺埨掕憱峴偵墳梡偝傟丄乽怳巕揹幵乿偱偼幵幉偺堏摦婡峔傪帩偭偰僇乕僽偺墦怱椡偵懴偊傞婡峔傪帩偮丅慏懱偺梘椡傗旘峴婡偺梘椡偼峲峴丒旘峴偺帺棫埨掕惈偵偲偭偰廳梫偱偁傞偑丄愴摤婡偱偼埨掕惈偼嵟彫尷偲偟偰丄慁夞廳帇偺梼偲側偭偰偄傞丅抧媴偼帺揮偟偰偄傞偙偲傪妋偐傔傛偆丅旕忢偵崅偄偲偙傠偐傜棊偲偟偨儃乕儖偼捈壓偵偼棊偪側偄丅偙偺儃乕儖偺婳愓偼乽僫僀儖偺嬋慄乿偲偄偆丅偨偲偊偽愒摴捈壓偺崅憌價儖500m偱棊偲偟偨儃乕儖偼栺24cm偢傟偨抧柺偵拝抧偡傞丅抧媴偺帺揮偵娭楢偟偰尰傟傞尰徾傪幚尡偟偨乽僼乕僐偺怳巕乿偵偮偄偰弎傋傛偆丅揤懱傪娤應偟偰偄傞偩偗偱抧媴偼帺揮偟偰偄傞偙偲偵婥偑晅偔偑丄僼乕僐偑峴偭偨執戝側幚尡偲偼丄1屄偺怳巕乮傂傕偺挿偝67倣丄悗偺廳偝28Kg)傪梡偄偰暯柺忋偺悗偺婳愓傪娤嶡偟偨丅偟偐傕杒嬌揰偵偍偄偰偱偁傞丅抧媴偺杒嬌揰偵屌掕偟偨夞揮戜偺拞怱偵捿傞偟偨悗偺怳摦柺偼堦擔偱1夞揮偟偨丅偙傟偙偦偑抧媴忋偵偄偰抧媴偑夞揮偡傞偙偲傪妋偐傔偨執戝側幚尡偱偁偭偨丅媡偵愒摴偱偼怳摦柺偼曄傢傜側偄丅懠偱偼堒搙偵墳偠偰夞揮偡傞丅僼乕僐偺怳巕偺傛偆偵塣摦偵懳偟偰捈妏偺曽岦偵摥偔椡乽尒偐偗偺椡乿傪乽僐儕僆儕偺椡乿偲屇傇丅帇揰偺曄姺(嵗昗曄姺乯偲側偭偨丄僼乕僐偺怳巕偺幚尡偼妡偗抣側偟偺乽巎忋嵟崅偺慺惏傜偟偄幚尡乿偱偁偭偨丅抧媴偺帺揮偺妏懍搙傪冎俤偱昞偡偲丄堒搙兩偵偍偗傞桳岠側妏懍搙惉暘偼冎俤sin兩偲側傞偺偱丄僼乕僐偺怳巕偑偄廃偡傞廃婜T偼帪娫傪倛r傪扨埵偲偟偰丄俿=2兾/冎俤sin兩=24/sin兩偱偁傞偺偱丄杒堒35搙偺惣榚巗偱偺廃婜偑媮傑傞丅41帪娫偲51暘偱偁傞丅

戞12復丂攇偲棻巕乕検巕椡妛嵟屻偺復偼乽岝偺栤戣乿偱偁傞丅嵟弶岝偼僯儏乕僩儞偵傛傝丄棻巕揑側傕偺偲偟偰峫嶡偝傟倲偑丄乽姳徛乿傗乽夞愜乿側偳乽攇乿偲偟偰峫偊側偗傟偽棟夝偱偒側偔側偭偨丅岝偼棻巕偐攇摦偐偲媍榑偼暒摣偟偨偑丄岝偼棻巕偱傕攇偱傕側偄乽検巕乿偲側偢偗傜傟偨丅偙偆偟偰尨巕妀傪娷傓検巕椡妛偑20悽婭慜敿偵妋棫偟偨丅傾僀儞僔儏僞僀儞偑愨懳恄偵嵳傝忋偘偨岝偱偝偊嫊側傞儌僲(嫊悢乯偱偁偭偨丅攇摦榑偼乽儅僢僋僗僂僄儖曽掱幃乿偱捀揰偵払偟丄検巕椡妛偼乽僔儏儗乕僕儞僈亅曽掱幃乿偱妋棫偟偨丅岝偲揹巕偺娭學傪揹帴応偺検巕壔偼乽検巕揹帴婥妛乿偲偟偰僼傽僀儅儞偑乽宱楬愊暘朄乿傪愗傝奐偄偨丅偦偟偰僨僀儔僢僋偑堦斒憡懳惈棟榑偺廳椡偑慻傒崬傑傟偨摑堦応偺棟榑傪揥奐偟偨偑丄乽応偺検巕壔乿偼敪揥搑忋偱偁傞丅

傑偢巒傔偵乽攇摦曽掱幃乿偐傜擖傠偆丅乽攇乿偲偄偆暔棟尰徾偼乽偁傞宍偺傕偺偑丄宍傪曵偡偙偲側偔堏摦偟偰備偔條乿偲尵偊傞丅塣摦傪揱偊傞乽攠幙乿(婥懱丄塼懱丄屌懱乯偼暔幙傪塣偽側偄偑丄僷僞乕儞偺孞傝曉偟偺塣摦偺僄僱儖僊乕傗塣摦検偺扴偄庤偱偁傞丅偦偺悢妛揑昞尰偼尵偆傑偱傕側偔嶰妏娭悢偱偁傞丅攇偵偼揱傢傞曽岦偲堦抳偡傞乽廲攇乿乮慳枾攇乯偲丄偦偺悅捈曽岦偺墶攇乮抧恔側偳丄屌懱偱偟偐敪惗偟側偄乯偲偑偁傞丅攇偺曽掱幃偼婎杮偼嶰妏娭悢偱偁傞偑丄屻偺帠傪峫偊傞偲乽僆僀儔乕偺岞幃乿偐傜夝偔傎偆偑堦斒揑偱偁傞丅e^ix偺巜悢晹ix傪埵憡偲屇傇丅e^ix=cosx+isinx偱偁傞偐傜偩丅嬻娫揑側埵抲曄摦偼e^ikx(k偼掕悢偱師尦偼嫍棧偺媡悢乯偲側傝丄帪娫揑側曄摦偼e^i冎t(挷榓怳摦巕偺夝乯偱偁傞丅偦偙偱冇乮x,t)=e^i(kx亇冎倲乯偑攇摦娭悢偺夝偲側傞偲梊應偡傞丅e^i(kx-冎倲)偼懍搙v(v=冎/k)偱x幉傪惓偺曽岦傊摍捈慄塣摦傪偡傞恑峴攇偱偁傞丅e^i(kx+冎倲)偼x幉偺晧偺曽岦傊恑傓屻戅攇偱偁傞丅偳偪傜偵傕恑傑側偄攇傪乽掕忢攇乿偲屇傇丅冇乮x,t)=e^i(kx-冎倲乯偼俀曄悢娭悢偱偁傞偺偱丄帪娫偺旝暘墘嶼巕Dt乮懍搙乯丄俀夞旝暘墘嶼巕Dt^2乮壛懍搙乯丄埵抲鶬偺旝暘墘嶼巕Dx乮椡乯丄俀夞旝暘墘嶼巕Dx^2偲偡傞偲丄巜悢娭悢偺摿挜偱偁傞尦偺娭悢宍偼曐帩偝傟偰掕悢乮冎丄k)偺傒偑忔嶼偝傟傞摿惈傪惗偐偟偰丄冇乮x,t)偑徚嫀偝傟丄乮Dx^2-(1/v^2)Dt^2)冇乮x,t)=0偲偄偆攇摦曽掱幃乮曃旝暘曽掱幃乯傪摼傞丅慄宍曽掱幃偱偁傞偺偱夝偺廳偹崌傢偣偑偱偒傞丅冎=2兾倖偼妏怳摦悢乮倖偼怳摦悢乯丄k=2兾/兩傪妏攇悢乮兩偼攇挿乯偲偄偆丅兩f=v偼攇偺懍偝傪偄偄乽暘嶶娭學乿偲屇偽傟傞丅椉抂傪屌掕偟偨尫偺攇摦曽掱幃乮挷榓怳摦巕乯偵斾傋傞偲丄攇偼柍尷屄偺挷榓怳摦巕偺廤傑傝偱偁傞丅岝偑棻巕偱偁傞偲偡傞僯儏乕僩儞岝妛偱偼棟夝偱偒側偄丄攇偱側偗傟偽愢柧偱偒側偄尰徾傪丄乽姳徛乿偲乽夞愅乿偵偮偄偰尒傞丅攇偺姳徛尰徾傪攇摦曽掱幃偺傕偭偲傕娙扨側夝偱偁傞嶰妏娭悢偐傜棟夝偟傛偆丅a1sinx偲a2sin(x+冇乯傪傒傞偲丄俀偮偺攇偺姳徛偼埵憡嵎冇偑寛掕揑偵廳梫偵側傞丅冇偑僛儘側傜俀偮偺攇偼崌惉偝傟偰憹暆偝傟傞丅冇偑兾/2(90搙乯側傜sin偲cos偺榓偱偁傞偺偱堦晹偑懪偪徚偟崌偄丄怳暆偼冇=0偵斾傋傞偲怳暆偼彫偝偔側傞丅冇=兾側傜姰慡偵懪偪徚偟崌偄俀偮偺攇偺怳暆偺嵎偺傒偲側傞丅偙傟偑攇摦曽掱幃偑慄宍偱偁傝丄夝偺廳偹崌傢偣偑偱偒傞偲偄偆婎杮揑側惈幙偑偁傞偐傜偱偁傞丅偙偙偱攇偺嫮搙傪丄奺乆I1=a1^2丄I2=a2^2偲偟偰慡懱偺嫮搙I傪傕偲傔傞丅俬=I1+I2+2併乮I1I2)cos冇偱偁傞丅2併乮I1I2)cos冇傪攇摦娭悢偺乽姳徛崁乿偲屇傇丅冇=0側傜1嵟戝嫮搙偼俬亖(a1+a2)^2偱偁傝丄冇=兾/2側傜嵟彫嫮搙俬=(a1-a2)^2偲側傞丅攇摦偑柍尷屄偺怳巕偺廤抍偲偄偆棟夝偼夋婜揑側尒曽偱偁偭偨偑丄偝傜偵乽暋慺悢偺儀僋僩儖乿偲偄偆尒曽傪摫擖偡傞丅攇傪僆僀儔乕偺岞幃傛傝a1e^ix=a1(cosx+isinx)丄a2e^i(x+冇乯=a2乲cos(x+冇乯+isin(x+冇乯] 偲昞尰偡傞偲丄幚悢晹暘a1cosx丄a2cos(x+冇乯偲嫊悢晹暘a1sinx丄a2sin(x+冇乯偲偄偆俀偮偺儀僋僩儖偵側傝丄暯峴巐曈宍偺朄懃偱俀偮偺儀僋僩儖偺榓偑媮傑傞丅偦傟偑埵憡嵎冇偵傛偭偰愭偵寁嶼偟偨俬=I1+I2+2併乮I1I2)cos冇偲摨偠寢壥偑媮傑傞丅巜悢偺寁嶼懃偲嶰妏娭悢偺寁嶼懃偑堦抳偡傞丅嶰妏娭悢偵傛傞傛傝傕暋慺儀僋僩儖偲傒傞曽偑奿抜偲尒捠偟偼傛偔側傞偟丄攇偺悢偑憹偊偰傕乮夞愜尰徾乯崲擄惈偼側偄丅攇偺姳徛尰徾傪愢柧偡傞奿岲偺椺偼娫妘d偵奐偗偨俀偮偺僗儕僢僩傪捠偭偨岝偑棧傟偨暻偵塮偟弌偡姳徛幦偱偁傞丅僗儕僢僩偐傜弌偨岝偼偁傜備傞曽岦偵揱攄偡傞偑丄岝楬嵎偑兛=dsin兤偲側傞俀杮偺暯峴岝慄偑廫暘墦偔偱憸傪嶌傞偲偒丄儀僋僩儖偱昞尰偡傞偲W=ae^i(kr2-冎t)+ae^i(kr2-冎t)=ae^-i冎t(e^ikr1+e-ikr2)丂怳暆偼|W|^2=4a^2(cosk兛/2)^2丂 偙偙偱k兛=冇偲偍偔偲W=2acos(冇/2)e^-i冎t偲側傞丅k=2兾/兩偱偁傞偺偱丄冇/2=k兛/2=兾dsin兤/兩偱偁傞偺偱丄怳暆偼妏兤偵埶懚偟丄偦偺嫮搙傕摨偠偱偁傞丅柺敀偄偺偼僗儕僢僩娫妘d偲攇挿偺斾d/兩偺慖傃曽偵傛偭偰姳徛偺條巕偑堎側傞丅偡側傢偪姳徛幦偑惗偠傞偺偱偁傞丅偙傟傪乽儎儞僌偺岝攇摦幚尡乿偲偄偆丅偙偺儌僨儖偼僗儕僢僩娫妘偑岝偺攇挿儗儀儖偲偄偆丅偳偆偟偰奐偗傞偐偼暿栤戣偱偁傞丅

姳徛偺悢妛揑婎慴偼暘偐偭偨偲偟偰丄懡悢偺僗儕僢僩乮夞愜奿巕乯傪捠夁偟偨岝偺姳徛偼偳偆側傞偐偲偄偆偲丄攇偺杮棃偺恑峴曽岦偵懳偡傞廃曈傊偺夞傝崬傒尰徾偑栤戣偲側傞丅偙偙偱偼暋慺悢偺儀僋僩儖夝愅偑拞怱偲側傞丅暻偺d偺斖埻偵n杮偺僗儕僢僩偑愗偭偰偁傞偲偡傞丅摨偠怳暆丄摨偠埵憡偱惓柺偐傜妏搙兤偺暻偵摓拝偡傞攇慡懱偼丄崌惉攇W=ae^(-i冎t)儼e^(ikr n)偱丄椬摨巑偺攇偺埵憡嵎偼兛=dsin兤/(n-1)偱偁傞丅偙偺偁偲偡偛偄岻傒側墘嶼偑峴傢傟丄媺悢偺榓偑媮傔偁傜傟傞丅嵟廔揑偵崌惉攇偺儀僋僩儖偼丄冇=k兛偲偍偔偲丄W=a乲sin(n冇/2)/sin(冇/2)乶e^(i[kr-冎t+(n-1)冇/2])丄嫮搙偼俀忔偟偰I=|W|^2=a^2乲sin(n冇/2)/sin(冇/2)乶^2丂冇=2兾dsin兤/(n-1)兩丄兤偑僛儘晅嬤偱偼廤拞偑寖偟偔丄sin冇佮冇偱嬤帡偡傞偲丄I佮(an)^2偲側傞丅岝偼攇摦偱偁傞偲偄偆棟夝偐傜丅夞愜奿巕乮姳徛乯傪愢柧偱偒傞偺偱偁偭偰丄棻巕愢偱偼椬傝崌偭偨岝慄偳偆偟偺姳徛偼愢柧晄壜擻偱偁傞丅偝傜偵尵偊偽偙偺攇摦愢偱偄偆岝慄偺奣擮傕夦偟偄丄攇摦偼偁傜備傞曽岦傊揱攄偡傞偼偢偱椬偐傜偔傞攇摦偲偺榓偑堦斣戝偒偔憹暆偝傟傞偲偙傠偑偄傢備傞尒偐偗忋偺岝偺恑傓摴偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺偙偲偼僼傽僀儅儞偺検巕揹帴婥妛偺儀僋僩儖偵傕捠偠傞偙偲偱偁傞丅攇偺杮棃偺恑傓曽岦偵懳偡傞廃曈傊偺夞傝崬傒傪乽夞愜乿偲偄偆丅姳徛偲傋偮偵堘偆偙偲偱偼側偄丅岝偵娭偟偰偄偊偽暋悢偺僗儕僢僩偑偁偄偨忈暻暔傪乽夞愜奿巕乿偲屇傃丄愭傎偳偼摟夁宆夞愜奿巕傪帵偟偨偑丄斀幩宆夞愜奿巕傕偁傞丅斀幩宆夞愜奿巕偺戙昞偵倃慄夞愜偼寢徎偺暘巕峔憿偺婯懃惈傪夝愅偡傞憰抲偱偁傞丅傑偨暘岝偵側偔偰偼側傜側偄偺偑夞愜奿巕偱偁傞丅昞柺偵懡悢偺嵶偄峚傪崗傫偱岝傪斀幩偝偣傞偲丄摿掕偺妏搙偱岝偺暘岝僗儁僋僩儖傪摼傞憰抲偱偁傞丅傑偨壒妝傗塮憸娭學偱CD傗DVD偼價僢僩偲屇傇旝嵶側撌墯偵儗乕僓岝慄傪徠幩偟丄摿掕偺妏搙偱嫮偄怣崋傪摼傞忣曬憰抲偵傕夞愜奿巕偺尨棟偑摥偄偰偄傞丅偙偺愡偱峴偭偨懡悢偺攇偺崌惉傪僆僀儔乕偺巜悢偱偲嶰妏娭悢偱愢柧偟偨偑丄偙偙偵儀僋僩儖偲偄偆婔壗妛揑側峫偊傪徯夘偡傞丅摨偠埵憡偺偢傟傪帩偮n杮偺儀僋僩儖傪弴偵偮側偄偱備偔偲丄崌惉攇偺怳暆傪媮傔傞栤戣偼丄崌惉儀僋僩儖偺尫偺挿偝傪媮傔傞栤戣偵側傞丅墌偺敿宎R偲儀僋僩儖偺挿偝a偵偼丄a=2Rsin(冇/2)偲偄偆娭學偑偁傝丄媮傔傞崌惉儀僋僩儖偺挿偝A偼A=2Rsin(n冇/2)丂傛偭偰R傪徚嫀偡傞偲丄A=a乲sin(n冇/2)/sin(冇/2)乶偑摼傜傟傞丅偙偺曽偑捈姶揑偵棟夝偟傗偡偄丅師偵堦偮偺暆峀偄僗儕僢僩傪捠傞攇傪峫偊傞丅愭傎偳偺姳徛傕夞愜奿巕偺応崌傕堦偮偺僗儕僢僩傪捠傞攇偼堦偮偲偄偆偪傚偭偲偍偐偟側栺懇帠偱恑傔偰偒偨丅崱堦偮偺僗儕僢僩(暆l)偵柍悢偺攇偑懚嵼偡傞応崌丄傛傝帺慠側愝掕偺壓偱寁嶼偟偨偄偺偱偁傞丅偦傟偼柍尷屄偺儀僋僩儖偺懌偟嶼偵側傞丅攇偑柍尷戝偵偁傞偲偄偆偙偲偼丄n偑柍尷戝偲偄偆偙偲偱尫偱偼側偔墌廃偱嬤帡偱偒傞偺偱偁傞丅儀僋僩儖偺挿偝a=2Rsin(冇/2)佮R冇丂崌惉偝傟偨攇偺怳暆偼A=2Rsin(兝/2)丂攇偺嫮搙I=a^2乲sin(兝/2)/(兝/2)乶~2丂丂偙偙偱兝偼椉抂偱偺埵憡偺嵎偱偁傞偺偱丄兝=2兾lsin兤/兩偱偁傞丅俬乮兤乯偼撈摿偺嬋慄偵側傞丅僗儕僢僩偺拞怱晹暘偱偼sin兝佮兝偱偁傞偺偱丄I=a^2偼惉棫偡傞丅僗儕僢僩偲攇挿偺斾l/兩偵傛偭偰偝傑偞傑側嫮搙嬋慄偲側傞丅l/兩=0.5偱偼夞愜偑戝偒偔憸偼傏傗偗偰丄l/兩=2偱偼夞愜偼傎偲傫偳尒傜傟側偄丅偙偙偱儎儞僌偺幚尡乮俀偮偺暆傪帩偭偨僗儕僢僩栤戣乯傪幚嵺偵懄偟偨愝掕偱庢傝埖偆丅偮傑傝堦偮偺僗儕僢僩偺暆偑廫暘偱偁傞偺偱偦偺偆偪偵柍尷屄偺攇偑偁傞偲偡傞丅柍尷屄偳偆偟偺俀偮偺岝慄偺姳徛傪峫偊傞偙偲偱偁傞丅嫮搙俬偼俀偮偺暆偺嫹偄僗儕僢僩傪捠傞堦屄偺攇偺崌惉偼I=4a^2cos^2(冇/2)偱偁偭偨丅堦偮偺峀偄暆偵柍尷屄偺攇偑偁傞偲偒偺攇偺嫮搙I=a^2乲sin(兝/2)/(兝/2)乶~2丂乮偨偩偟冇=兝=2兾lsin兤/兩乯偱偁偭偨偺偱丄偙偺崌惉嫮搙偼偦偺愊偱偁傞丅寁嶼偡傞偲丄d/兩=8,d/l=4偵偍偄偰偼丄兤=0傪拞怱偵懡悢偺姳徛幦偑弌傞丅

19悽婭偵帄偭偰揹婥偲帴婥偵娭偡傞悢乆偺朄懃偑敪尒偝傟偨丅乽僋乕儘儞偺朄懃乿丄乽僈僂僗偺朄懃乿丄乽僆乕儉偺朄懃乿丄乽僕儏乕儖偺朄懃乿丄乽僉儖僸儂僢僼偺朄懃乿丄乽僼儗儈儞僌偺朄懃乿丄乽價僆丒僒僶乗儖偺朄懃乿丄乽傾儞儁乕儖偺朄懃乿丄乽僼傽儔僨傿偺朄懃乿側偳偱偁傞丅揹婥丒帴婥偺暔棟偵摑堦揑棟榑乽揹帴婥妛乿傪梌偊偨偺偑乽儅僢僋僗僂僄儖偺曽掱幃乿偱偁偭偨丅揹帴攇偺梊尵傕娷傑傟偰偄偨丅崱擔偺暔棟妛傪摫偄偨偺偼偄偆傑偱傕側偔丄乽僯儏乕僩儞椡妛乿偲乽儅僢僋僗僂僄儖偺揹帴婥妛乿偲乽傾僀儞僔儏僞僀儞偺憡懳惈棟榑乿偱偁傝丄偙偙傑偱傪屆揟暔棟妛偲屇傇丅1864擭偵採弌偝傟偨乽儅僢僋僗僂僄儖偺4偮偺曽掱幃乿偲偼丄嘆仱丒俤=兿/兠丅丂嘇仱丒俛=0丂嘊仱亊俤=-(佪俛/佪t) 丂嘋(1/兪丅)仱亊B=兠丅(佪E/佪t)+J偱偁傞丅杮彂偱偼揹帴婥妛偼徻偟偔夝愢偟偰偄側偄偟丄儅僢僋僗僂僄儖曽掱幃偺堄枴傕愢柧偟偰偄側偄丅偙偺傛偆側偒傟偄側宍偵曽掱幃傪傑偲傔偨偺偼幚偼儅僢僋僗僂僄儖偱偼側偔僿儖僣偱偁傞丅揹帴婥妛偲偼揹婥偲帴婥傪摑堦偟偨棟榑偱偁偭偨偩偗偱側偔丄暔棟妛偵応偺峫偊傪摫擖偟偨嵟弶偺棟榑偱偁傞丅廳椡偺傛偆側墦妘嶌梡偱偼側偔丄嬤愙嶌梡偲偟偰偺乽応偺嶌梡乿傪峫偊偨偺偱偁傞丅E偑揹応丄B偑帴応偺儀僋僩儖傪昞偡丅応偺棟榑擛偭偰丄椡妛揑婡峔偼峫偊傞昁梫偼側偔側偭偨偺偱偁傞丅兠丅偼恀嬻偺桿揹棪丄兪丅偼恀嬻偺摟帴棪偱偁傝丄儅僢僋僗僂僄儖曽掱幃傪揥奐偡傞偲丄乮Dx^2+Dy^2+Dz^2-兠丅兪丅Dt^2)E=0丂乮Dx^2+Dy^2+Dz^2-兠丅兪丅Dt^2)B=0丂偑摫弌偝傟傞丅側傫偲偙傟偼堦師尦偺攇摦曽掱幃乮Dx^2-(1/v^2)Dt^2)冇乮x,t)=0丂傪3師尦壔偟偨攇摦曽掱幃偱偁傞丅僗僇儔乕昞帵丄儀僋僩儖昞帵偺堘偄偼偁傞偑丅偡傞偲揹応丄帴応偼壗傜偐偺攇摦偱偁傝丄偦偺揱斃懍搙偼倴=1/併乮兠丅兪丅乯偲側傞丅揹応偲帴応偼嫟偵墶攇偱撈棫側攇偱偼側偔摨偠埵憡偱屳偄偵捈岎偟偰偄傞丅偮傑傝攇摦曽掱幃偵廬偆柍尷屄偺怳巕偲峫偊傜傟傞丅偩偐傜揹帴攇偺惓懱偼曄摦偡傞揹帴応偺偙偲偱偁偭偨丅偦偟偰倴=1/併乮兠丅兪丅乯偼寁嶼偺寢壥丄岝懍偵堦抳偟偨丅儅僢僋僗僂僄儖偼岝偼揹帴攇偺偙偲偱偁傞偲寢榑偟偨丅1888擭僿儖僣偼揹帴攇傪恖岺揑偵嶌傝偩偡僿儖僣偺幚尡乿偵惉岟偟偨丅嵞抁挿攇挿偺僈儞儅慄偼10丱乮亅15乯儊乕僞乕丄嵟挿攇偼10丱5儊乕僞乕傑偱偝傑偞傑偺挿偝偺屇傃柤偑偁傞丅攇挿偺抁偄曽偐傜弴偵尵偆偲丄兞慄丄僄僢僋僗慄丄恀嬻巼奜慄丄巼奜慄丄壜帇岝慄丄愒奜慄丄墦愒奜慄丄儅僀僋儘攇丄儈儕攇丄僙儞僠攇丄嬌抁攇丄抁攇丄拞攇丄挿攇丄挻挿攇偱偁傞丅偱偡偐傜岝偼揹帴攇偱偡丅岝傪棟夝偡傞偙偲傪岝妛偲偄偄傑偡偑丄17悽婭僨僇儖僩偼丄岝偼僄乕僥儖偲偄偆姰慡抏惈懱傪揱傢傞埑椡攇偲峫偊傑偟偨丅孅愜偺朄懃偼1621擭僗僱儖偵傛傝敪尒偝傟丄1657擭僼僃儖儅乕偼岝楬偺乽嵟彫帪娫偺尨棟乿傪敪昞偟傑偟偨丅敄枌偺姳徛尰徾偼乽僯儏乕僩儞儕儞僌乿偲屇傃傑偡偑丄儃僀儖偲僼僢僋偑敪尒偟傑偟偨丅僼僢僋偼夞愜尰徾偺敪尒幰偲偟偰傕桳柤偱偡丅岝偱偝偊桳尷偺懍搙傪帩偮偙偲傪儗乕儅乕偑栘惎偺娤應偱帵偟偨丅岝偺僾儕僘儉偵傛偭偰岝偑攇挿偵傛偭偰孅愜棪偺堘偆偙偲偱怓暘夝偝傟傞偙偲傪1666擭僯儏乕僩儞偑敪尒偟偨丅斵偼岝偺乽棻巕愢乿傪彞偊丄乽岝妛乿傪挊偟偨丅偙傟偵懳偟偰僼僢僋偼乽攇摦愢乿傪彞偊丄儂僀僄儞僗偼攇摦愢傪敪揥偝偣偨丅斵偼岝偺斀幩偲孅愜傪攇摦愢偐傜愢柧偟丄曃岝尰徾偐傜岝偼墶攇偱偁傞偲庡挘偟偨丅僆僀儔乕偼岞慠偲岝偺攇摦愢傪巟帩偟偨偲偄傢傟傞丅19悽婭偵側傞偲儎儞僌偼攇摦愢偵婎偯偔姳徛棟榑傪1801擭偵敪昞偟偨丅儔僾儔乕僗傗價僆偼岝偺棻巕愢傪嫮椡偵巟帩偟偨偑丄僼儗僱儖偼夞愜尰徾傪攇摦愢偺棫応偐傜尒帠偵愢柧偟偨丅斵偼抧媴忋偺岝偲塅拡偐傜偔傞岝偵堦愗堘偄偼側偄偙偲傪庡挘偟偨丅僴儈儖僩儞偼夝愅椡妛偲偟偰抦傜傟傞椡妛揑庤朄偱岝妛偺棟榑傪惍旛偟偨丅僄乕僥儖傪攠幙偲偡傞岝偺攇摦愢偼19悽婭偺岝妛傪巟攝偟偨丅僩儉僜儞丄僉儖僸儂僢僼傜偑偦偺婙庤偱偁偭偨丅19悽婭拞崰儅僢僋僗僂僄儖偼揹帴攇偺懚嵼傪梊尵偟丄揹帴婥妛偲岝妛偼摑堦偝傟偰偄偭偨丅1888擭僿儖僣偑幚尡揑偵儅僢僋僗僂僄儖偺梊尵傪幚徹偟偨丅儅僢僋僗僂僄儖曽掱幃偼椡妛揑儌僨儖傪帩偪偊側偐偭偨偑丄偙偆偟偰攇摦榑偑彑棙偟偨偺偱偁傞丅揹帴婥妛偲椡妛偑暘棧偝傟偨寢壥丄応偺棟榑偑惗傑傟偨偺偱偁傞丅1905擭傾僀儞僔儏僞僀儞偼乽摿庩憡懳惈棟榑乿傪挊偟偰丄僯儏乕僩儞椡妛偲儅僢僋僗僂僄儖棟榑傪摑崌偟丄岝偺儅僢僋僗僂僄儖攇摦榑偵孯攝傪忋偘偨偺偱偁傞丅斵偼岝偺懍搙們偺晛曊惈偺婎慴傪偍偄偰丄帪娫偲嬻娫偺乽帪嬻乿偑曄壔偡傞偲偄偆攋揤峳側棟榑傪敪昞偟偨丅偙偆偟偰椡妛偲偺愜傝崌偄傪媮傔傞僄乕僥儖攠幙愢偼姰慡偵憭傜傟偨丅岝偼攠幙側偟偱傕揱傢傞揹帴応偱偁傞偙偲偑妋棫偟偨丅斀懳偵岝偲暔幙偺憡屳嶌梡偵攇摦榑偼柍椡偱偁偭偨丅岝偑暔幙偵媧廂偝傟傞偙偲偼丄19悽婭偵僼儔僂僄儞儂乕僼傽乕傗僽儞僛儞傜偑乽媧廂慄乿偲偟偰敪尒偟偨丅岝妛偼丄岝傪媧廂偡傞暔幙偡側傢偪尨巕妀暔棟妛偵曄梕偟偰偄偭偨丅20悽婭偵側偭偰丄妚柦偑偍偙偭偨丅僾儔儞僋偼怴偟偄尨巕榑傪丄梟峼楩偺壏搙應掕偐傜揥奐偟偨偺偱偁傞丅斵偼岝傪挷榓怳摦巕偲峫偊丄怳摦巕偺僄僱儖僊乕偼怳摦悢兯偵墳偠偨堦掕偺検h兯傪扨埵偲偟偰曻弌偡傞偲偄偆丄晄楢懕側僄僱儖僊乕傪摫擖偟偨丅偙傟偑検巕椡妛偺巒傑傝偱偁偭偨丅僾儔儞僋掕悢h偼丄兠=h兯丂h=6.6260755亊10^-34 J丒s偲偄偆彫偝側抣傪帩偮晛曊揑側掕悢偱偁傞丅傾僀儞僔儏僞僀儞偼僾儔儞僋愢傪庴偗擖傟丄岝揹岠壥傪愢柧偡傞偨傔偵乽岝検巕乮僼僅僩儞乯壖愢乿乮怴偨側棻巕愢偺堖懼偊乯傪敪昞偟偨丅僾儔儞僋偺晄楢懕僄僱儖僊曻弌偲傾僀儞僔儏僞僀儞偺岝検巕壖愢偵傛偭偰丄20悽婭慜敿偺検巕椡妛偺寶愝偑奐巒偝傟偨丅乽棻巕偲攇摦乿榑憟偑嵞奐偝傟偨偺偱偁傞丅

僾儔儞僋偺乽僄僱儖僊乕検巕乿偲傾僀儞僔儏僞僀儞偺乽憡懳榑乿偲乽岝検巕壖愢乿偺擇偮偺妚柦偵傛偭偰20悽婭偼愗傝奐偐傟偨丅偦傟偵懕偄偨偺偑僨儞儅乕僋偺儃乕傾偱丄斵偺尨巕柾宆偼屆揟暔棟妛偲偺愜拸埬偱崱擔偱偼乽慜婜検巕榑乿偲屇偽傟偰偄傞丅儖僀丒僪僽儘僀偼棻巕愢偲攇摦榑偺愜拸傒偨偄側乽暔幙攇乿傪採彞偟丄偳偪傜偐偺愢偵尐擖傟偡傞傢偗偱偼側偔丄揹巕傕攇丄岝傕幙検傪帩偭偨暔幙偲偄偭偨崿慠堦懱偺棟榑峔抸偵偮偲傔偨丅1926擭棟榑壠僔儏儗乕僕儞僈亅偼僪丒僽儘僀偺傾僀僨傾傪楙傝忋偘偰乽攇摦椡妛乿傪憂愝偟偨丅僴僀僛儞儀儖僌偑悢妛揑側惍棟傪峴偄丄儃儖儞丄儓儖僟儞偼乽峴楍椡妛乿偲偄偆峴楍幃偵傛傞惍棟傪峴偭偨丅僨傿儔僢僋偼攇摦椡妛偲峴楍椡妛偑摨偠傕偺偱偁傞偙偲傪帵偟丄検巕椡妛偺掕幃壔偑峴傢傟偨丅偱偼偙傟偐傜検巕椡妛偺撪梕偵擖傠偆丅僐儞僾僩儞偼倃慄偲揹巕偺徴撍幚尡偐傜丄岝傕僄僱儖僊乕俤傪帩偮偲摨帪偵丄棻巕偲摨條塣摦検p傪帩偮偙偲傪帵偟偨丅E=cp傪尒弌偟丄傾僀儞僔儏僞僀儞偺E=h兯=h(c/兩)傪揔梡偟偰丄p=h/兩傪摼偨丅偙傟偑僪丒僽儘僀偺暔幙攇偺偙偲偵側傞丅妏怳摦悢冎=h'冎丄妏攇悢k=2兾/兩傪梡偄偰丄棻巕偲攇摦偺2廳惈傪梌偊傞娭學幃乽傾僀儞僔儏僞僀儞乕僪丒僽儘僀偺娭學幃乿丂E=h'兯丄p=h'k 丂乮偙偙偵h'=h/2兾丂僨傿儔僢僋偺婰崋乯傪摼傞丅攇摦偺曽掱幃偼僆僀儔乕偺岞幃傪巊偭偰丄冇乮x,t)=Ae^i(kx-冎t)偱偁偭偨丅偦偟偰棻巕惈偼乽傾僀儞僔儏僞僀儞乕僪丒僽儘僀偺娭學幃乿傛傝k=p/h'丄冎=E/h'(棻巕偺兯亖攇摦偺冎乯傪攇摦偺曽掱幃偵戙擖偡傞偲丄冇乮x,t)=Ae^i(px-et)/h'丂偲側傞丅偙傟偼嫮堷側傗傝曽偱丄攇摦曽掱幃偺検巕壔偑偱偒偨偙偲偵側傞丅偙偺幃偼乽塣摦検p偲僄僱儖僊乕E傪傕偪丄x曽岦傊恑峴偡傞棻巕偺擛偒攇乿偲棟夝偝傟傞丅埵抲x偵偮偄偰2夞曃旝暘傪偡傞偲丄巜悢娭悢偺娭悢宍曐帩偺偍偐偘偱丄Dx^2冇=(ip/h')^2冇=-(p/h')^2冇偲側傝丄E=p^2/2m傛傝丄亅(h'^2/2m)Dx^2冇=E冇丂偑摼傜傟傞丅偙偙偱嵍曈偺墘嶼巕亅(h'^2/2m)Dx^2偲塃曈偺掕悢E偑摍壙偺宍偵側傞丅偙偙偱H'=亅(h'^2/2m)Dx^2偲偄偆墘嶼巕傪掕媊偡傞丅偡傞偲H'冇=E冇偵娙棯壔偝傟偨丅偁傞娭悢倖偵偁傞墘嶼巕傪嶌梡偝偣偨傕偺偑婎偺娭悢偺掕悢攞乮偙傟偑巜悢娭悢偺旝暘宍偺嵟戝偺摿挜偱偁偭偨乯偲側傞偲偒丄娭悢f傪丄偦偺墘嶼巕偺屌桳娭悢偲偄偆丅掕悢傪屌桳抣偲尵偄丄偙偺曽掱幃傪屌桳曽掱幃偲偄偆丅帪娫t偵偮偄偰尭旝暘傪峴偆偲丄摨條偵俢倲冇=(-iE/h')冇傛傝椉曈偵i傪妡偗偰惍棟偡傞偲丄E冇亖ih'Dt冇偑摼傜傟丄愭偺H'冇=E冇偲慻傒崌傢偣傞偲丄H'冇(x,t)=ih'Dt冇(x,t)偑摼傜傟傞丅偙傟偑帺桼棻巕偵偨偄偡傞乽僔儏儗乕僕儞僈亅曽掱幃乿偱偁傝丄冇(x,t)偼検巕椡妛偵偍偗傞攇摦娭悢偵側偭偨偲偄偆丅偙偺幃偺塃曈偵嫊悢i偑摪乆偲懚嵼偡傞丅検巕椡妛偼嫊悢側偟偵偼惉傝棫偨側偄丅偙傟偼幚嵼偲偄偆堄枴傪帩偭偰偄傞丅揹巕偲岝巕傪埖偆暔棟妛傪検巕揹帴婥妛偲偄偆側傜丄尨巕妀偺婎杮棻巕傪埖偆暔棟妛傪慺棻巕暔棟妛偲偄偆丅慺棻巕偺峔惉偲僋僅乕僋偺摑堦憸偼尰嵼崿柪傪懕偗偰偄傞偑丄慺棻巕偺應掕偵偼懳徾傪彎偮偗偢偵幚峴偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁傞丅検巕椡妛偺應掕偱偼丄偦偺懳徾偺埵抲偲塣摦懍搙傪摨帪偵妋幚偺媮傔傞曽朄偼懚嵼偟側偄偙偲傪乽僴僀僛儞儀儖僌偺晄妋掕惈尨棟乿偲偄偆丅偦偆偄偆堄枴偱検巕椡妛偼椡妛偱偼側偄丅検巕椡妛偵偼乽椡乿僩僂尵偆奣擮偼傎偲傫偳巊傢傟側偄偺偱偁傞丅検巕椡妛偼栵夘偱偁傞偑丄悢妛揑庤朄偑嬱巊偝傟傞丅偟偐偟偦傟偑暔棟憸偲槰棧偟偰偄偰偼堄枴傪側偝側偄丅偙偙偱僔儏儗乕僕儞僈亅曽掱幃偺摫弌偺媡傪峫偊丄曽掱幃H'冇(x,t)=ih'Dt冇(x,t)偑偁偭偨偲偟偰丄偦傟傪夝偄偰夝冇(x,t)=冇乮x,t)=Ae^i(kx-冎t)傪摼傞悢妛揑庢埖偄偲暔棟揑堄枴傪媍榑偟傛偆丅偮傑傝僴儈儖僩僯傾儞墘嶼巕H'偺岎姺壜擻惈傪専摙偡傞偺偱偁傞丅偙偙偱曽掱幃傪H'冇=p'冇偲抲偄偨偲偒丄H'=p'^2/2m丄p'=-ih'Dx偲掕媊偟偨検巕壔墘嶼巕偱偁傞丅攇摦娭悢冇(x,t)偼懳徾偺忬懺傪昞偟偰偄傞丅塣摦検傪抦傝偨偄帪偼p'冇(x,t)=-ih'Dx乵Ae^i(px-et)/h'乶=p冇(x,t) 偲側傞偺偱丄倫'仺p偵懳墳偟偰偄傞丅僄僱儖僊乕偑抦傝偨偗傟偽丄H'冇(x,t)=(p'^2/2m)冇(x,t)=p^2/2m=E丂曽掱幃偺塃曈偼ih'Dt冇(x,t)=ih'Dt乵Ae^i(px-et)/h'乶=俤冇(x,t)偲摨偠偙偲偩偐傜丄H'(ih'Dt)偼E偵懳墳偟偰偄傞丅攇摦娭悢冇偼丄僄僱儖僊乕墘嶼巕H'偲丄塣摦検墘嶼巕p'偺摨帪屌桳娭悢偲側偭偰偍傝丄偦偺屌桳抣偼偦傟偧傟E偲p偱偁傞丅師偵埵抲偲塣摦検偺應掕偵偮偄偰挷傋傞偲丄x'=x傪忔偠傞偲偟丄p'=-ih'Dx偲偄偆擇偮偺墘嶼巕偺屳姺娭學偼丄x'p'冇乮x,t)丄p'x'冇(x,t)偺墘嶼寢壥傪斾傋傞偙偲偱偁傞丅偦傟偵偼嵎傪偲偭偰x'p'冇乮x,t)乕p'x'冇(x,t)亖-ih'(xDx-Dxx)冇亖-ih乵x,Dx乶冇=ih'偲側傝丄乵x',p'乶=ih'偲偄偆寢壥偵側傝椉墘嶼巕偼墘嶼偺弴彉偵傛偭偰寢壥偑堎側傞偨傔丄埵抲偲塣摦検偼尩枾偵應掕偱偒側偄偙偲偵側傞丅(僄僱儖僊乕偲塣摦検偼摨帪應掕偑壜擻偱偁傞丅)丂偙傟傪儃乕傾偼乽憡曗惈尨棟乿偲屇傫偩丅嵟屻偵攇摦娭悢偺暔棟揑堄枴傪峫偊傛偆丅偙傟偵偼挬塱怳堦榊巵偺乽岝巕偺嵨斢乿偲偄偆柤挊偑偁傞偺偱丄巚峫幚尡偺傎偲傫偳徣棯偡傞偑丄2偮偺僗儕僢僩傪敳偗傞岝巕偼娤應傪偡傞偲姳徛幦偑徚偊傞偲偄偆尰徾偼岝巕偼娤應偝傟側偄応崌偼擇偮偺僗儕僢僩傪摨帪偵偡傝敳偗傞偺偱偁傞偲偄偆丅偮傑傝攇摦娭悢偼岝巕偺懚嵼妋棪傪堄枴偟丄儃儖儞偼乽攇摦娭悢偺愨懳抣偺擇忔偱梌偊傜傟傞乿偲偄偆妋棪夝庍偱偁傞丅儀僋僩儖昞帵偡傞偲冇=冇1+冇2, |冇|^2=冇1^2+冇2^2+(冇1冇2*+冇2冇1*) 丂冇*偼嫟栶暋慺悢偱偁傝丄(冇1冇2*+冇2冇1*) 偼姳徛崁偱偁傞丅岝巕偼姳徛偡傞擻椡傪帩偪丄戝検偺岝巕偺応崌姳徛幦偲側傞丅偙傟偑乽攇摦乿偺堄枴偱偁傝丄偦傟偵懳偟偰屄暿偵悢偊傜傟傞偙偲偑乽棻巕乿偺堄枴偱偁傞丅乽岝巕偑攇偱傕偁傝棻巕偱傕偁傞乿偲偄偆偙偲偑杮摉偺堄枴偱偁傞丅

揹帴応偼柍尷屄偺挷榓怳摦巕偵摍偟偄偙偲傪愭偵帵偟偨丅偦偟偰岝傕揹帴攇偱偁偭偨偙偲偑帵偝傟偨丅偦偙偱検巕椡妛偵偍偗傞挷榓怳摦巕偺検巕壔傪峴偍偆丅屆揟椡妛偱偺挷榓怳摦巕偺塣摦曽掱幃偼D^2x=-冎^2x偱偁傝丄乮D+i冎乯乮D-i冎乯x=0丂挷榓怳摦巕偺慡僄僱儖僊乕偼丄E=p^2/2m+(1/2)m冎^2x^2(p=mv 仺mDx)偱偁偭偨丅E傪場悢暘夝偡傞偲丄(1/2m)(ip+m冎x)(-ip+m冎x)偲側傝丄b=(1/併(2m)((ip+m冎x)丂b*=(1/併(2m)(-ip+m冎x)偲掕媊偡傞偲丄慡僄僱儖僊乕偼E=b丒b*=|b|^2偲側傞丅偙偙偱嫮堷偵検巕壔墘嶼巕傪摫擖偡傞丅x'=x亊丄p'=-ih'D偱抲偒姺偊丄検巕椡妛揑墘嶼巕a',a'侕乮検巕椡妛揑嫟栶暋慺悢婰崋侕偼僟僈乕偲傛傓乯傪丄a=乮1/併乮2mh'冎乯乯(m冎倶'+ip')丄a'侕=乮1/併乮2mh'冎乯乯(m冎倶'-ip')傪掕媊偡傞丅埵抲墘嶼巕x'偲塣摦検墘嶼巕p'偼丄x'=併乮h'/2m冎乯(a'+a'侕乯丄p'=-i併乮h'/2m冎乯(a'-a'侕乯偲側傞丅偙偙偱墘嶼巕a',a'侕偺屳姺娭學傪挷傋傞偲岎姺壜擻偱側偄偙偲偑梕堈偵傢偐傞丅屌桳曽掱幃偼H'冇=E冇 偨偩偟H'=h'冎(N'+1/2) N'=a'侕a'偱偁傞丅N'墘嶼巕偼乽悢墘嶼巕乿偲屇傃丄a'偼乽徚柵墘嶼巕乿丄a'侕偼乽惗惉墘嶼巕乿偲屇傇丅偙偆偟偰屌桳曽掱幃偼H'冇=h'冇乮N'+1/2)冇亖h'冎乮n+1/2乯冇=En偲側傞丅n=0傪婎掙忬懺偲偟偰丄(1/2)h'冎傪僛儘揰僄僱儖僊乕偲屇傃丄(3/2)h'冎,(5/2)h'冎,(7/2)h'冎丒丒丒偲偄偆旘傃旘傃偺僄僱儖僊乕抣傪偲傞丅僄僱儖僊乕h'冎偺棻巕偑n屄懚嵼偡傞偙偲偱丄傾僀儞僔儏僞僀儞偺岝検巕壖愢偵懠側傜側偄丅乽悢墘嶼巕乿N'偼岝巕偺悢傪昞偡偺偱偁傞丅偮偓偵杮彂偼僼傽僀儅儞偺検巕揹帴婥妛偵偮偄偰弎傋偰偄傞偑丄偙傟偼R丒P僼傽僀儅儞挊丂姌峕忢岲丒戝娧徆巕栿丂乽岝偲暔幙偺晄巚媍側棟榑乕巹偺検巕揹帴椡妛乿乮娾攇尰戙暥屔乯偵徻偟偄偟丄媑揷晲巵偺墘嶼偺撈帺惈偼側偔僼傽僀儅儞愢偺徯夘偵夁偓側偄偺偱妱垽偡傞丅偦偟偰嵟廔愡乽応偺検巕榑乿偵擖傞丅傾僀儞僔儏僞僀儞偺乽摿庩憡懳惈棟榑乿偼僯儏乕僩儞椡妛傪儅僢僋僗僂僄儖偺揹帴婥妛婎慴曽掱幃偲摨偠曄姺懃乽儘乕儗儞僣曄姺乿偵廬偆傛偆偵嶌傝曄偊偨傕偺偱丄揹帴婥妛偲嬌傔偰憡惈偑偄偄丅僨傿儔僢僋偼乽憡懳惈検巕椡妛乿傪嶌傝忋偘偨丅僾儔儞僋偺掕悢h'偲岝懍搙c偑摨偠曽掱幃偵摨嫃偡傞乽憡懳揑攇摦曽掱幃乿偄傢備傞乽僨傿儔僢僋曽掱幃乿傪嶌偭偨丅悢妛偺條幃旤傪捛媮偟偦偺惉壥偼丄揹巕僗僺儞偺棟榑丄斀棻巕偺懚嵼側偳懡偔偺暃嶻暔傪惗傫偩丅棻巕偺惗惉徚柵傪埖偆偨傔偵偼丄愭偵尒偨傛偆偵揹帴応偺検巕壔偲偄偆乽惗惉丒徚柵墘嶼巕乿偺場悢暘夝偵傛傝丄揹帴応傪検巕壔偟棻巕悢偺憹尭傪娷傓棟榑偲偟偰乽検巕揹帴婥妛乿偑昁梫偱偁偭偨丅検巕揹帴婥妛偺惉岟偼丄応偺検巕壔傪傕偨傜偟偨丅揹巕偼屆揟揑側棻巕偱偼側偄丅揹巕傪揹巕応偺検巕偲偟偰懆偊丄偦傟偐傜梲巕応丄拞惈巕応丄拞娫巕応偲偟偰峫偊傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅応摨巑偺憡屳嶌梡偑暔棟揑側幚懺偱偁傝丄偦偺応偵偦偺椡傪拠夘偡傞乽攠夘棻巕乿偑懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偑婯斖偺尒曽偵側偭偨丅偙傟傪乽応偺検巕榑乿偲偄偆丅僯儏乕僩儞椡妛偼乽墦妘嶌梡乿偺娞忋偘偱棟榑偑峔惉偝傟偰偄傞丅攇傪揱偊傞梫慺乽嬤愙嶌梡乿偺傛偆偵壗偐偑婲傟偽弴偵偦傟傪揱偊偰備偔偦偆偄偆嬻娫傪乽応乿偲屇傫偱偄傞丅応偵偼夁嫀偺棜楌偑弨旛偝傟偰偄傞丅廳椡応丄揹帴応側偳峔惉偝傟偨嶌梡偵廬偭偰尰徾偑惗偠傞偲偄偆峫偊偱偁傞丅廳椡傗揹帴婥椡傪攇摦偲偟偰揱偊傞攠幙丄偦傟偼尰戙暔棟妛偱偼乽恀嬻乿偲屇偽傟傞妋偐側懚嵼偱偁傞丅応偺検巕榑偱偼峫嶡懳徾偱偁傞棻巕偑壗傕側偄嬻娫傪恀嬻偲屇傇丅偦傟偼嵟掅偺僄僱儖僊乕忬懺傪堄枴偡傞丅偁傜備傞棻巕偑惗傑傟傞応偱偁傞丅恀嬻偵僄僱儖僊乕岝巕傪梌偊傞偲棻巕偵曄恎偡傞丅偙傟傜傪乽懳徚柵乿丄乽懳敪惗乿偲偄偆丅R丒P僼傽僀儅儞挊丂乽岝偲暔幙偺晄巚媍側棟榑乕巹偺検巕揹帴椡妛乿偵徻偟偔昤偐傟偰偄傞丅晄妋掕惈尨棟偼僄僱儖僊乕偲帪娫偵娭偟偰丄儮E儮t亞h'/2偲偄偆娭學傪偄偆丅暆傪帩偭偨娭學偱偁傞丅恀嬻偼僄僱儖僊乕傪摼偰棻巕傪惗惉偟丄徚柵偝偣偰尦偵栠傞偙偲偑偱偒傞丅僄僱儖僊乕屌桳抣偑nh'冎偱偁傞忬懺偼n屄偺岝巕偑摨偠僄僱儖僊乕儗儀儖偺懚嵼偡傞偙偲偱偁傞丅偄偔偮偱傕摨偠忬懺偵懚嵼偱偒傞棻巕傪乽儃乕僗丒傾僀儞僔儏僞僀儞摑寁乿偵廬偆棻巕乽儃僜儞乿偲偄偆丅偦傟偲斀懳偵揹巕偼摨偠忬懺偵2偮偲偟偰偼偄傜側偄惈幙傪乽僷僂儕偺攔懠尨棟乿偲偄偄丄偙傟傪枮偨偡棻巕偼乽僼僃儖儈丒僨傿儔僢僋摑寁乿偵廬偆乽僼僃儖儈僆儞乿偲屇傇丅揹巕偼僼僃儖儈僆儞偺戙昞偱偁傝丄梲巕傗拞惈巕偼僗僺儞抣傪帩偮僼僃儖儈僆儞偱尨巕偁傞偄偼峀偔暔幙偼僼僃儖儈僆儞偐傜峔惉偝傟偰偄傞丅僗僺儞偑惍悢抣傪帩偮棻巕偼儃僜儞丄敿婏悢抣傪帩偮棻巕偼僼僼僃儖儈僆儞偲側傞丅岝巕偺傛偆偵乽惗惉丒徚柵墘嶼巕乿偼丄儃僜儞堦斒偵棙梡偟偆傞丅慺棻巕榑偵偍偗傞尰嵼揑栤戣偼丄撿晹梲堦榊挊丂乽僋僆乕僋乿丄彫椦惤挊丂乽徚偊偨斀暔幙乿乮島択幮僽儖乕僶僢僋僗乯傪嶲峫偵偟偰偄偨偩偔偲偟偰杮彂偺徯夘偼廔椆偡傞丅