図-1 日本付近の海溝 図-2 プレートテクトニクス

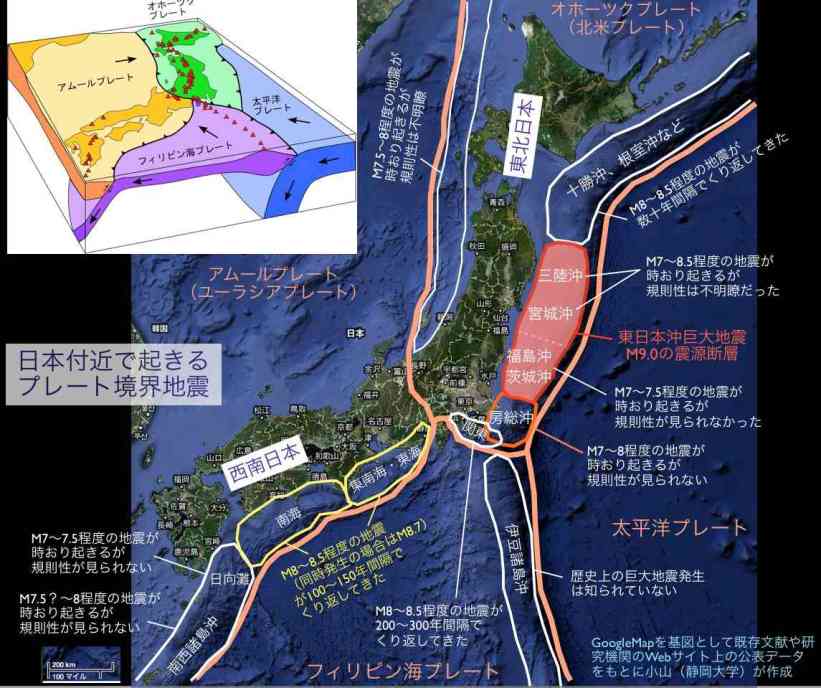

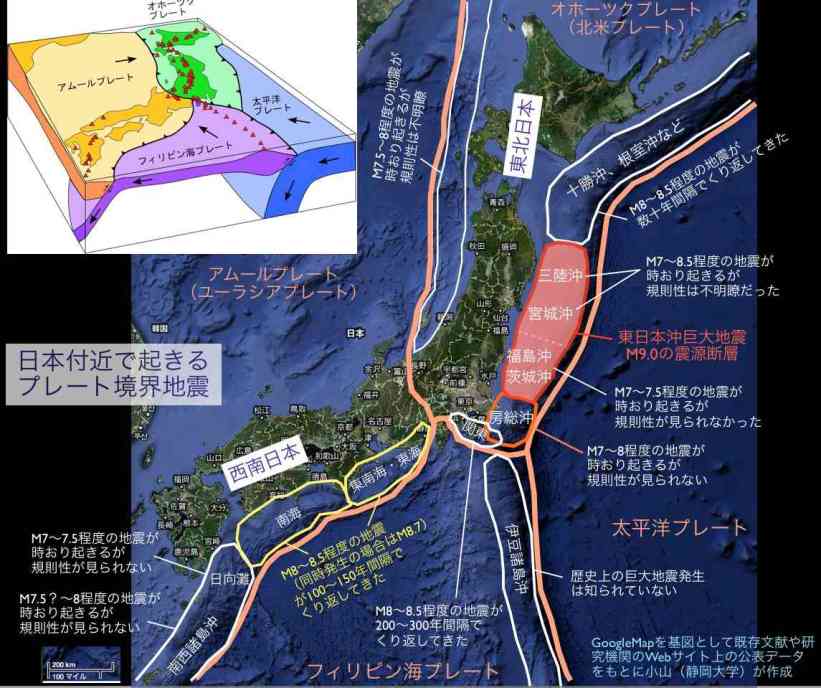

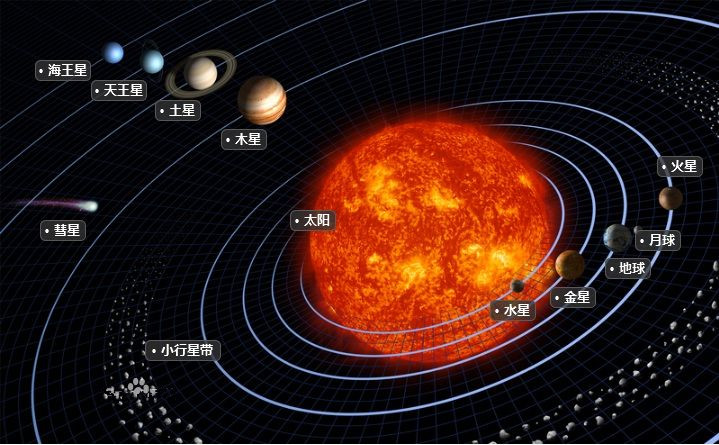

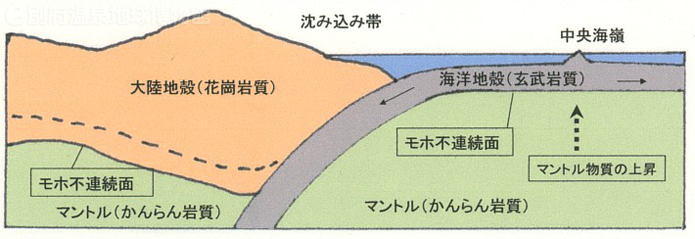

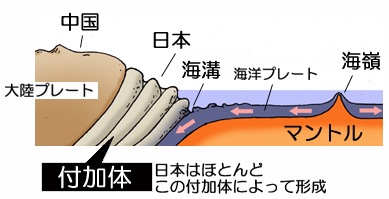

よく知られているように地球最初の生命は、今から35億年ー38億年前に原始の海洋で熱水が噴き出す場所で誕生したようです。水がないと生命の誕生はなかった。確かに水の存在は地球の惑星としての進化にも決定的な影響を与えた。同じ地球型惑星である金星や火星の大気に比べて圧倒的に二酸化炭素に乏しかった地球大気は、生物の光合成による取り込みや、海水への溶け込みによる炭酸塩としての岩石への固定のためである。地球の変動を支配するプレートテクトニクスは、地球を覆う蓋(地殻)が水を含むために、流動性や脆弱性によって動くことができたのである。水が存在しない金星では剛体の蓋がしっかり地殻を固め、その下でマントルが対流するだけで、蓋(プレート)が移動することはなかった。そこで注目したいことは地球表面の三割は陸でおおわれている。つまり陸と海は相補的に働いているのです。海底の下に陸の起源があることに注目して本書が生まれたのです。なぜ地球だけに陸地と海があるのかという問いに本書は大陸地殻の形成モデルを利用して展開しています。しかしながらなぜ地球だけに海があるのかという問いには答えていません。海ありきからスタートし、それが大陸地殻形成に与えた影響とその動因を議論しているようです。こういった議論は時には循環論になりやすく、鶏が先か卵が先かの堂々巡りに陥ります。これだけの水が存在する地球の起源論はそれだけで大問題です。筆者の「海で生まれる大陸」仮説の出発点は、伊豆・小笠原・マリアナ弧(IBM弧)中部地殻にあるそうです。図-1に日本を取り巻く海溝と移動するプレートを示します。この部分が代表的な大陸地殻と同じ地震伝播速度を示すことに注目したそうです。逆に安山岩質の大陸地殻が海底地殻IBM弧で作られたのではないかという発想です。それからさらに進んでその岩石が「安山岩質の深成岩、閃緑岩」であるかどうかを確かめるために、地球深部探索舟「ちきゅう」で海底から7000メートルの掘削プロジェクトIBMの準備が進んでいるという。

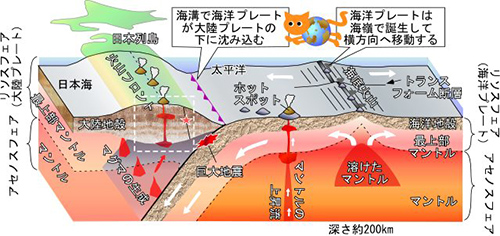

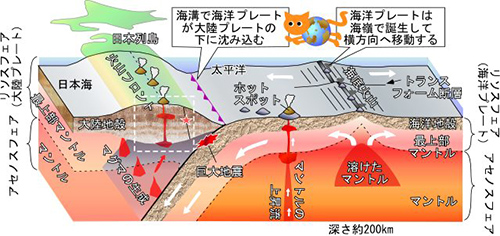

私は本書を読む前に地球と生命の歴史に関する書として、日本地質学会監修 伊藤孝、池原総、尾上哲司著 「地球全史スーパー年表」(岩波書店 2014年)と、丸山茂徳、磯崎行雄著 「生命と地球の歴史」(岩波新書 1998年)を読んだ。本書の位置づけをするために、著者のプロフィールを見てゆこう。1954年: 大阪府生まれで、1978年: 京都大学理学部卒業、1983年: 東京大学大学院理学系研究科(地質学)博士課程修了、研究課題は「沈み込み帯における初生マグマの成因」であった。その後マンチェスター大学研究員として留学し、京都大学総合人間学部教授、京都大学大学院理学研究科教授、東京大学海洋研究所教授となる。2001年: 独立行政法人海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域プログラムディレクター。2012年: 10月より神戸大学大学院理学研究科教授となった。本書以外の主な啓蒙著書として、①巽好幸著 『安山岩と大陸の起源: ローカルからグローバルへ』 (東京大学出版会、2003年)、②巽好幸著 『いちばんやさしい地球変動の話』 (河出書房新社、2011年)、③巽好幸 『地球の中心で何が起こっているのか: 地殻変動のダイナミズムと謎』 〈幻冬舎新書、2011年)、③巽好幸著 『地震と噴火は必ず起こる:大変動列島に住むということ』 (新潮選書、2012年)がある。本書「なぜ地球だけに陸と海があるのか」は生命史についてはほとんど何も述べていない。地球史と生物史とを合わせた歴史は、丸山蔵徳、磯崎行雄著 「生命と地球の歴史」に述べられているので、まとめておこう。なお丸山重徳氏は「プレートテクトニクス」の提唱者と言われている。プレートテクトニクスの概念図を図-2に示すが、これについては後ほどまた取り上げる。

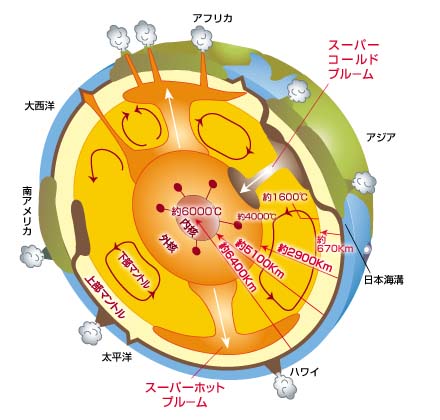

150億年前に「ビッグバン」によって膨張を開始した宇宙は、小宇宙を単位として宇宙のかなたへ高速で移動中である。その小宇宙の一つに銀河系があり、銀河系の中心には「ブラックホール」が、銀河系の渦巻きの縁に太陽系が存在する。銀河系は2-3億年周期で回転している。太陽系の始まりは、水素とヘリウムからなる暗黒星雲、中でも「巨大分子雲」にはダストやガスが存在し星形成材料となる。しだいに収縮して「T-タウリ星」と呼ばれる段階を経て、恒星ができる「微惑星」となる。微惑星が衝突と合体を繰り返して太陽系の惑星が出来上がった。水星から火星、小惑星帯までの惑星は「地球型惑星」と呼ばれ、中心は金属、外側は岩石で出来ている。一方木星から冥王星、カイバーベルトはいずれも中心が小さな岩石でまわりを水素が取り囲んでいて「木星型惑星」と呼ばれる。地球が出来るころには水素やヘリウムのガスはなくなり、大気は二酸化炭素、水、窒素のガス成分が「原始大気」を構成していた。 地球史45.5億年は大まかに4つの時代に区分される。45.5-40億年を「冥王代」、40-25億年を「太古代」、25-6億年を「原生代」、6億年から現代を「顕生代」となずけている。各時代はさらに細かく区分されている。図-3 におなじみの太陽系惑星の位置を示す。丸山茂徳氏によると、1970年代に地球表層の変動を統一的に説明できる考えとして「プレートテクトニクス」(地球表層は何枚かの硬い板に分かれて、それらの相対的水平運動によって地球の変動がおきる)という理論体系が出来上がった。現在の地球の構造を概観しておこう。地球の半径は6400km、外側の1/2半径は岩石で、内側の1/2半径は金属で出来ている。外側の表面は地殻といい、海洋地殻の厚さは約7km、大陸地殻の厚さは約40kmである。外側半分はマントルであり、深度670kmを境にして上部マントルと下部マントルに分けられる。内側の1/2半径の核は液体の外核と固体の内核の二重構造を持つ。この構造を流れから見ると七枚の「プレートテクトニクス」(板状の地殻の流れ)、「プルームテクトニクス」(マントルのきのこ状の流れ)、「核の液体部分の流れ」の三つの孤立した運動が長い周期で影響しあっている。厚さ3000kmにおよぶマントルの巨大な上昇流を「スーパーホットプルーム」といい、下降流を「スーパーコールドプルーム」という。現在アジア大陸の下には「スーパーコールドプルーム」が一つ、南太平洋とアフリカの下には二つの「スーパーホットプルーム」がある。表面には大気圏は上空10km、海洋をあわせると生物圏は20kmにも満たない。地球変動の原因を統一的に理解する道が提示された。地球は冷却しつつある事がすべての原因である。宇宙へ向って熱輻射で表層から冷却されている地球は、先ず表層の外殻プレートが固化して海溝に向って水平移動して、厚いマントルの中へ崩落する。大規模な崩落が外核にまで達するとマントルの大対流(下降する冷たい流れと代わって上昇する熱い流れ)が生じるのである。これが大陸の移動、集合と分裂の原因となる。上昇流はマグマの爆発となって火成活動がおこる。簡単に言えば以上が地球変動の原理である。

地球史七大事件を述べよう。

① 微惑星の衝突によって地球の基本的構造が出来た(45.5億年前):約45億年前に今の地球の直径の1/3くらいの大きさの時に、別の惑星が地球に衝突し、地球が分裂して月が出来たとする「ジャイアント・インパクト説」が有力である。そして鉄のような重い金属は中心に沈んで核を形成した。こうして核・マントル・マグマオーシャン・原始大気という成層構造が生まれた。しだいに冷えてマグマオーシャンが冷えて地殻が形成されると、大気(炭酸ガス、水蒸気)は地表まで下降して液体つまり「原始海洋」ができた。海洋の形成は40億年前といわれる。マグマオーシャンの完全な固化には43億年までかかった。地球誕生から40億年前までの時代を「冥王代」というが、何も証拠のない分らない時代という意味である。

② プレートテクニクスの開始、生命の誕生(40億年前):40億年前の地球には、原始海洋が出来て大気の炭酸ガスを吸収したために地球が冷却し、表層の岩石が剛体化して「プレートテクトニクス」が機能するようになった。地球上の最古の花崗岩の年代は40億年前で、オーストラリアで発見された最古のバクテリアの化石が35億年前である。40億年前から27-20億年前を「太古代」という。

③ 地球磁場の誕生、酸素発生型光合成生物の誕生と浅瀬への移動(27億年前):28-27億年前、地球の核内部に大きな対流が起き始め、地球には強い磁場が発生した。原因は地球の冷却によって低温のプレートがまとまって下部マントルまで崩落し、外核表面の異常冷却部が局部的に出来たため液体鉄が対流を起こしたことによる。磁場によって宇宙粒子のバリアーができたので、生物は浅い海まで進出して、酸素発生型光合成が27億年前に始まった。

④ 超大陸の形成(19億年前):地球の歴史で、27億年前と19億年前が一番激しい火成活動(マグマ)がおきた時代である。「マントルオーバーターン」(マントルの入れ替え現象)とよぶ。太古代末までは乱流的な対流だったマントルの流れは、27億年前にプルームの数の減少と大型化がおき下降流「スーパーコールドプルーム」が発生した。「スーパーコールドプルーム」の周辺では大陸は衝突・会合・融合を繰り返して「超大陸」が誕生した。大陸は10億年前、5.5億年前、3億年前に「超大陸」を生んだ。生物の進化は21億年前に核が膜に包まれて安定した「真核生物」が出現し、10億年前には多細胞生物が生まれた。25億年前から5.5億年前を「原生代」と呼ぶ。

⑤ 海水のマントルへの侵入、スーパープルームの開始、硬骨格生物の誕生(7.5-5.5億年前):地球が冷却され、7.5億年前海水と含水鉱物が海溝から深さ30kmのマントル境界へ注ぎ込んだ。7.5億年前の陸地は5%であったが、現在は30%が陸地である。陸地の大量の堆積物が河川によって海に運ばれ、光合成生物を堆積岩に封じ込めた。これによって急速に大気中の酸素量が増え、酸素環境で生物は大型化した。6-5億年前の生物は硬い外骨格生物が出現して浅瀬に進出した。酸素が増えて、4.5億年前にはオゾン層が出来、紫外線が遮られると、水中の動物が陸上に進出した。そして爆発的な生物の多様化が始まった。7.5億年から5億年前に地球史上3番目の大規模な火成活動が起きた。スーパープルームの上昇によって大陸が分裂するのである。

⑥ 古生代の終わりでの生物大量絶滅(2.5億年前):2.5億年前アフリカの下で「スーパーホットプルーム」が誕生して、マグマの大爆発で大気に撒き散らされた塵によって光合成が妨害され生物の96%が絶滅したという。またこの時期海洋では「スーパーアノキシア」と呼ばれる2000万年間に渡る酸素欠乏状態が続いた。今大陸はアジアに向って動いているのだ。6500万年前恐竜が絶滅し、哺乳類が取って代わった。

⑦ 人類の誕生(500万年前):約500-400万年前アフリカのリフトバレーで人類が誕生した。長い間人類(猿人類から原人)はアフリカにいたが、100万年前人類はアフリカを脱出して世界中へ移動し、北京原人、ジャワ原人と進化したが、アフリカに留まった人類から20万年前に新人(ホモサピエンス)が誕生した。我々の直接の先祖である。世界中へ広がって、ヨーロッパにはクロマニヨン人、アジアにはモンゴロイドらが適応した。1万2000年前に最期の氷河期が終り、間氷期になる。温暖な気候で人類は農耕を発明し、約5000年前に初めて文明を築く事になった。

地球は太陽系で唯一その表面に液体の水をたたえる惑星である。「水惑星」と呼ばれる所以である。太陽系の中で地球型惑星に分類される、水星、金星、地球、火星は表面に堅い殻クラストを持つ。それを地殻と呼ぶ。地球以外の惑星についてこれまで探査機が行ったレーダー観測によると、表面のしわ「表面高度分布」(地球は海面よりの距離、他は基底面からの相対高度)は、地球は陸では山、海では溝という二つのピークを持つ。火星では北極と南極で二つのピークがあるが、これは上で痩せ下で太っている形状のひずみにより質量中心(重心)と形状中心が異なる為で、これ補正すると一つのピークとなる。金星や水星と同じ単一の高度分布を示す。実は筆者のピークという言葉に誤解が生じやすい。地球から水を取り去り表面の凸凹を基準面で評価すれが起伏が激しいという表現になり、金星や水星の表面はなだらかという表現になる。データー処理上のトリックに過ぎなく、本質的なことではないと私は考える。では地殻構造について見ると、地球型惑星の内部は、内側から核、マントル、地殻クラスとの三層かならなる。重さでいう内側から外側へ向かって軽い物質が層をなしている。地球ではマントル層が融けると玄武岩(二酸化ケイ素成分50%)のマグマになるのだが、探査機メッセンジャーによるX線分光測定によると水星表面は二酸化ケイ素は少なく(40%)マグネシウムが多いピクライトという岩石であることが分かった。金星については探査機パイオニアによるとクラストは玄武岩(50%)で構成されている。火星については探査機マーズ・バスワインダーの測定によると二酸化ケイ素に富む(60%)安山岩で構成されている。地球の表面の火成岩である花崗岩(70%)は全く見られない。地球以外の惑星のクラストは全体として単一成分が構成している。地球クラスト成分が特異的である理由は、水の存在が決め手となることをこれから検討する。

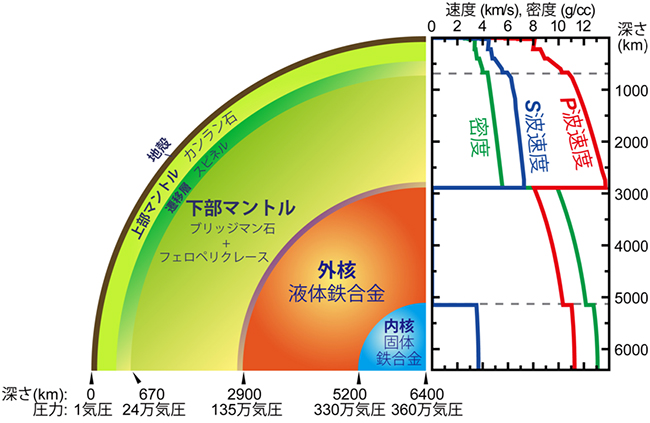

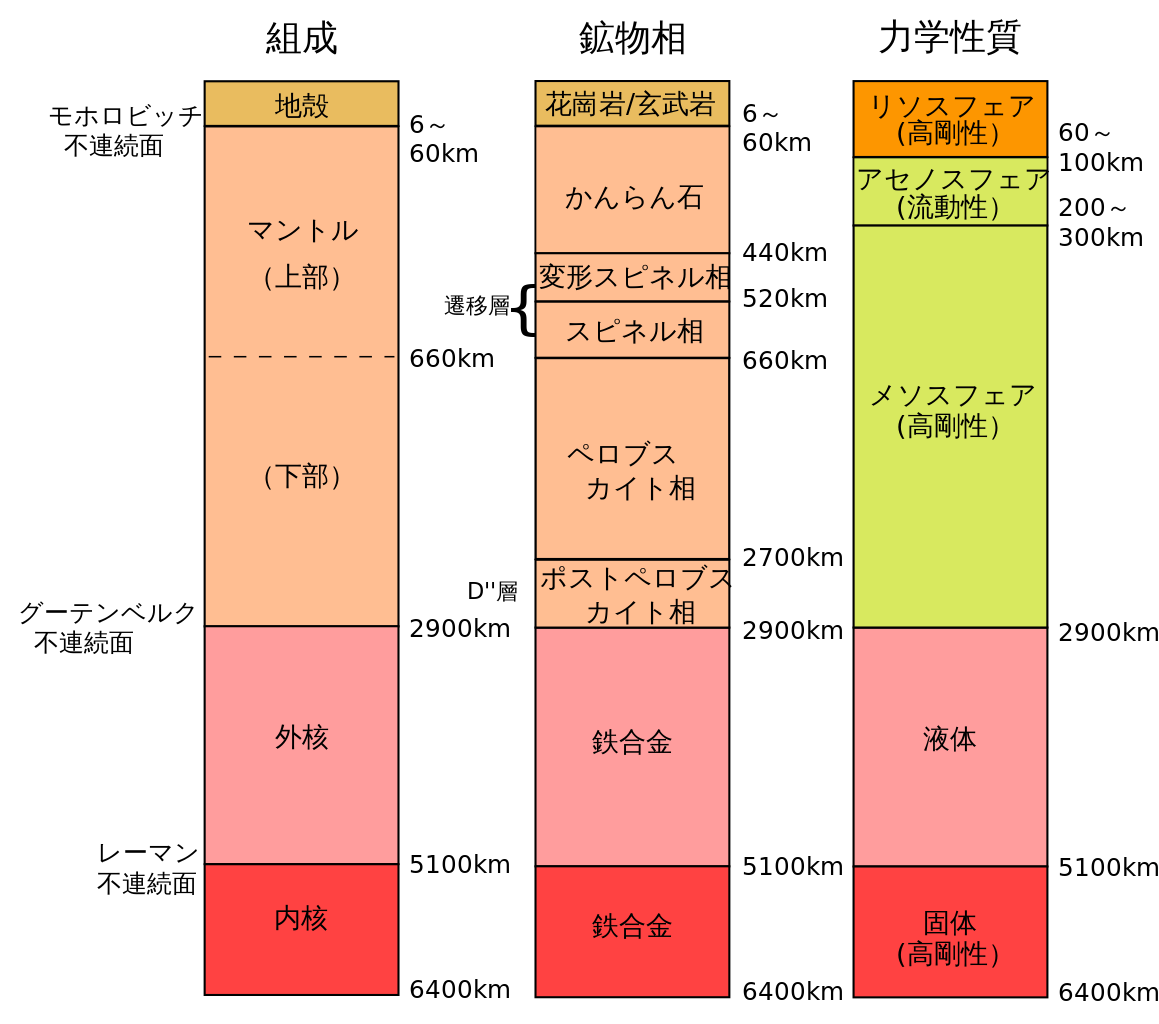

一般的に星は宇宙空間に漂うガスとダストを原料として誕生した。衝撃波の揺らぎで分子雲の凝縮が進むと、中心に太陽を持つ「原子太陽系円盤}が作られた。太陽から三天文単位(地球・太陽間距離1.5億Km×3)に位置する「雪線」(H2Oの昇華温度170°K)の内側では岩石や金属、外側では氷が主成分である。雪線ないでは岩石の微惑星(大きさ数Km)が形成され、重力による衝突・合体を繰り返す。大きいものほど重力によってさらに大きくなる「暴走的成長」が進み、月程度の大きさの岩石型「原始惑星」と成長する。太陽からの距離が遠くなるほど広い範囲から微惑星を集めることができるので、大きな惑星が形成されやすい。地球型惑星の領域では、原子惑星がさらに衝突・合体して惑星が作られた。木星よりさらに外側の惑星は衝突頻度が低いためガスが散逸し密度の低い惑星になった。太陽からの距離によって、しっかりしまった地球型惑星、巨大な木星型惑星、天王星型惑星に分けられる。地球型惑星の外側には、木星の巨大な質量によって星になり損ねた小惑星帯がある。この帯から隕石が地球に落ちることがある。そのなかには「始原的」な「炭素質コンドライト」の岩石も僅かながらある。いまから45億7000万年前に太陽系惑星の形成が始まったとされている。それはビックバンより93億年後の事である。集積と合体のエネルギーは熱に転換された。その岩石の揮発成分がガス化して宇宙へ散逸したものもあるが、十分大きな質量を持つ地球では重力によって原子大気の誕生となった。原始地球は高温で全体が溶融して「マグマオーシャン」が分布していた。密度の高い金属は中心に沈んでゆき地球に金属核が作られた。45億2000年前、巨大惑星「ティア」が地球に衝突し月が誕生した。隕石の集中的落下・集積は、38億年前から40億年前で止まった。微惑星の集積がほぼ終了し地球表面が冷却に向かったのは38億年前となる。45億年前から38億年前の時代を「冥王代」と呼ぶ。冷却に伴い地殻が構成され、プレートテクトニクスが作動しはじめた。グリーンランドのイスアにその滑り込み地層に付着した「付加体」が発見され、地球最古の生命の誕生を物語る。ここから「始生代」とよぶ。地球の内部構造を図-4に示しました。地球の内部には地震波トモグラフ測定により、何段階にわたる「地震波不連続面」が存在します。一番浅い不連続面は地殻と上部マントル層の間(海底では6Km、大陸ではもっと深い)に「モホロヴィッチ不連続面(モホ面)」が存在し、第2の不連続面は400Km、第3の不連続面は600Km、ここまでは一様にP波は速いがS波は遅い、そして地層密度はは小さい。さらに深い第4不連続面は2700Km-2900Kmに存在するD"層です。その下の外核層ではP波の伝播速度は大きく低下しs波は伝わらない。密度はぐっと高くなります。第5の不連続面は5100Km下の外郭と内核の境界です。内核ではs波は少しは伝わり、p波も速くなります。この5つの不連続面ができるのは構成する物質が異なるためです。上部マントルはカンラン石のスピネル構造で、下部マントルがその構造がペロブスカイト構造となります。これらは岩石の構造の相変化を表します。D"面ではポストペロブスカイト構造になり、それより下の外角の物質は鉄ーニッケル合金(鉄88%、ニッケル8%、ケイ素6%)(液状)です。内核は鉄ーニッケル合金(固体)です。マントルを構成する物質はカンラン岩で元素はケイ素45%、アルミ4%、マグネシウム38%、鉄8%などです。地殻岩石組成は陸上地殻と海洋地殻に特色があります。大陸地殻の鉱物岩石はより軽元素に富み、低密度です。海洋地殻は明確に三層構を持ちます。上から堆積層、玄武岩の溶岩層、そして玄武岩の深成岩である「斑れい岩」で構成される。上の右の図に示すように、陸上地殻は花崗岩、海洋地殻は玄武岩で、物質構成は陸上地殻は二酸化ケイ素が主成分で61%で、海洋地殻は50%です。酸化カルシウムは海洋地殻で11%ですが、陸上では6.6%です。酸化鉄は海洋地殻で11%、陸上地殻で4.2%です。海洋地殻とマントルとの境界であるモホ層の近くの第3層の下部は蛇紋岩で構成されている。大陸地殻の密度は2.7g/立方cmです。地球のクラスト地殻は地球全体の1%にも満ちません。大陸地殻の厚みは海洋のそれより圧倒的に大きいので、体積で7倍、質量で4倍を占める。

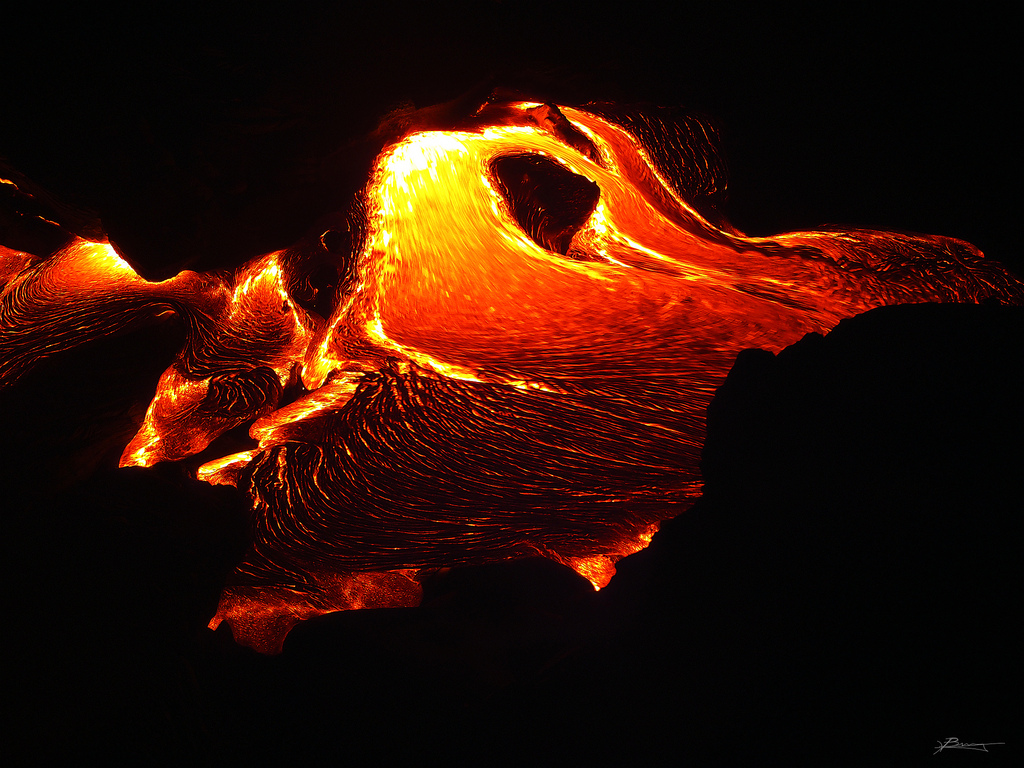

図-5に大陸型と海洋型クラストの岩石を示しました。大陸地殻も海洋地殻ももとはといえば、地球内部が融けた状態のマグマが地上に出て冷えて固まったものです。固体地球の8割以上を占める岩石圏(マントルと地殻)は二酸化ケイ素を主成分とする岩石です。融解したマグマもケイ酸塩です。相転移では「部分融解」という現象が大切である。つまり固相と液相がある温度圧力範囲で共存する状態が存在する。部分融解が始まる温度を「ソリダス」、完全に溶融状態になる温度を「リキダス」という。酸化物の多成分系からなる岩石は、まず低融点物質が溶融し選択的に溶け出すのです。マントルを形成するカンラン岩は1気圧であればソリダスは1200°C、リキダスは1700°Cです。融点が1650度の二酸化ケイ素と280度の酸化マグネシウムを含むととすると、カンラン岩は二酸化ケイ素が40%、酸化マグネシウムが50%が溶解し始めると、最初は二酸化ケイ素を多く含むマグマ液相ができる。温度がさらに上昇し部分溶融が進むとカンラン岩に近い組成になる。圧力(深さ)が増すと固相ソリダスが広がり、マントル上部では液状リキダスが支配的になる。岩石の状態は温度と圧力の相図から決定される。つぎにマントルからマグマが作られる(部分溶融)は、マントル最下部が3800度の高温の核で加熱され、対流で上部に上がると圧力が減少し溶融状態になりやすくなる。第3の要因はソリダスを下げる水の存在である。結晶構造に水分が入り込むと、水和結晶構造が緩みだし400度以上の融点低下となる。地殻の移動が起こりやすいことについては図-2のプレートテクトニクス、そしてマントルの対流メカニズムについては図-6、結果としての地上へのマグマの噴出については図-7に示しました。プレートテクトニクスとは、固体地球の表層は複数のプレートで覆われていてこの運動がさまざまな地質現象を引き起こすという説です。図-1に日本列島を取り巻く4つのプレートを示しました。太平洋プレート、フィリッピンプレート、アムールプレート、オホーツクプレートです。2011年の東関東大地震と津波襲来は、太平洋プレートの日本海溝への滑り込みによるひずみの所為でした。図-2に示したように、プレート下の上部マントルが剛性固体として振る舞うリソスフェアという部分と、粘性の小さい流体として振る舞うアセノスフェアの力学的関係によって決定される。海洋地殻と大陸地殻を載せているプレートは、海洋プレートが海嶺で形成されされた後冷却して密度と厚みが増してマントル内部へ沈み込んでゆく。地殻プレートの沈み込みと浮力による引っ張りが働いてプレートが裂けて「プレート発散境界(プレート生産境界)」という部分ができる。海底では海嶺、陸上では地溝帯(リフトゾーン)と呼ばれる場所がプレート発散境界である。マントル対流がプレートを運搬しているのではなく、大規模なマントル対流の吹き出し口である「ホットスポット」(下部マントルと外核境界面で発生)で強力なマントル上昇力「スーパホットプルーム」が生まれるのである。同時に地殻がマントル層を落ち込んで外核に達する「スーパーコールドプルーム」の二つの力が下部マントルに働くのである。マグマが発生する場所は、ホットスポット火山、プレート滑り込み帯火山のマグマだまりである。玄武岩海洋地殻を作り出したマグマは、含水量が少ない。滑り込み帯マグマのような水の影響はない。このようにマントル物質から分離して上昇する玄武岩マグマは図-2に示したように、地殻内の密度が釣り合ったところで「マグマ溜り」を作る。大陸地殻の二酸化ケイ素量は約60%の安山岩質組成である。海洋プレートが海溝からマントルへ潜り込む「沈み込み帯」は火山が密集するゾーンである。図-1に示したように日本列島がその典型である。火山列島と言ってもよい。安山岩質マグマの活動帯である。海嶺のプレート発散境界やホットスポット火山の主要な噴出物が玄武岩であったのと対照をなす。海底プレートである冷たいプレートが沈み込むマントル下降流域において、プレート表面に沿って粘性の高い流体であるマントルが引きずり込まれる。そこで大陸地殻とその下にある上部マントルとの間の「マントルウェッジ」に流れが発生し、深いところからマントルが供給される。いわば温度差による対流ではなく、運動による2次対流である。冷たいプレートが沈み込むことで、高温のマントルウェッジが形成される。ソリダスのマントル物質は、沈み込むプレートが持つ含水鉱物が熱と圧力によって、「脱水分解反応」を受け、よりソリッドな鉱物に変換される。放出された水は含水カンラン岩を作りマントルの深いところ約100Kmで再び水を放出する。水が上昇し約1000度のソリダスを部分溶解し始める。部分溶解したマントル物質は、周囲の非溶解域に比べて密度も粘度も低下し不安定になり、この状態を「レイリー・テイラー不安定」と呼ぶ。部分溶解域は液滴(マントルダイアピル)のように丸い形となって上昇しマントルプルームを形成する。マントルダイアピルの中のマグマは地殻内に上昇し、分離して初生マグマと呼ぶ。マグマは玄武岩質である。沈み込み帯における岩石の構造について、主に化学的組成と相転移について詳細な検討が加えられている。沈み込み帯では安山岩が優先的な理由は、そこで発生する玄武岩マグマには多量に水分が含まれるためである。マントルに水が多量に存在すると、ソリダスが著しく低下する。すなわち通常より低温でマグマが発生する。このような低温条件では低融点成分である二酸化ケイ素が普より多く液相に含まれることになる。発生するマグマは玄武岩質ではなく安山岩質になるのです。東北日本弧やアンデス弧まどの「大陸弧」と呼ばれる大陸周縁部の沈み込み帯の火山では安山岩(ソレアイト質とカルクアルカリ質が、ケイ酸量とマグネシウム量の比率で混晶体で存在)が卓越している。ところが、伊豆・小笠原弧(IBM弧)のような海域で形成される沈み込み帯では、安山岩は貧弱で分化の少ない玄武岩質の組成が高い。海洋域では玄武岩質であるが、安山岩質の大陸地殻はもっと成熟した地殻と言える。地震波伝播速度は光の屈折率屈折率と同じように媒質の化学組成で決定される。IBM弧の火山の直下には20Kmの厚さの「島弧地殻」が存在し、その中部地殻(数Kmの深さ)の層で、平均的な大陸地殻と同じ地震波(P波)伝播速度を示していた。玄武岩質と言われていた海洋地殻で安山岩質の大陸地殻が存在していたこと位なる。このことから大陸地殻がもともとは海洋島弧で生まれたということになるのではないかという。これが本書の主要な主張である。しかしアリューシャン列島では否定的な結果しか得られなかったので、決着をつけるべく次章で述べるプロジェクトIBMがスタートした。

3) プロジェクトIBM-海で生まれる大陸

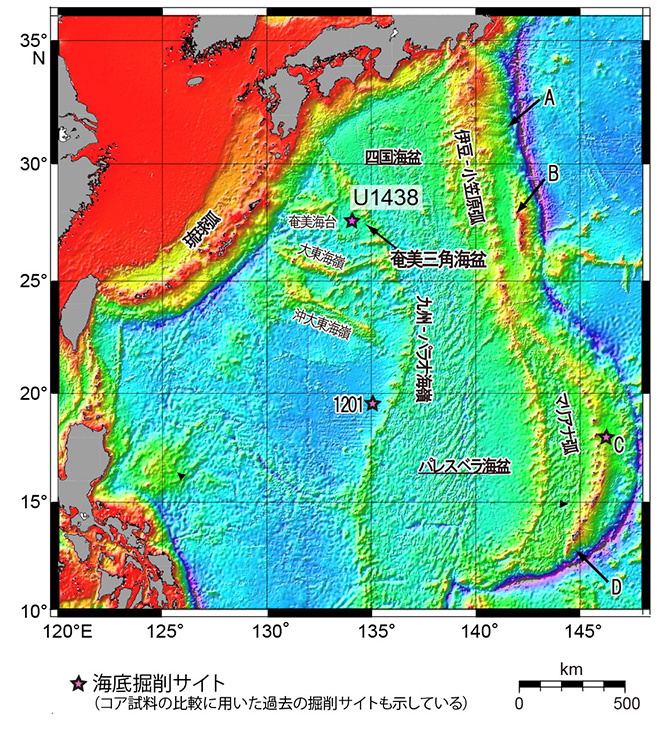

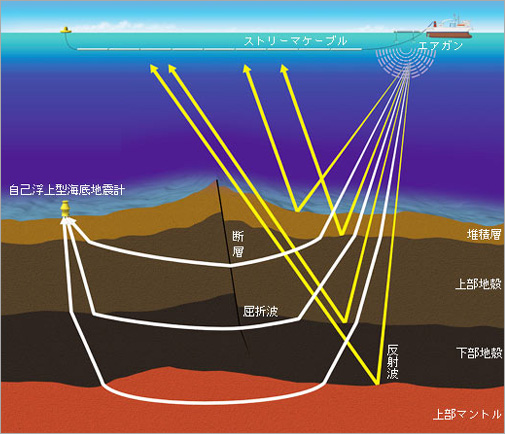

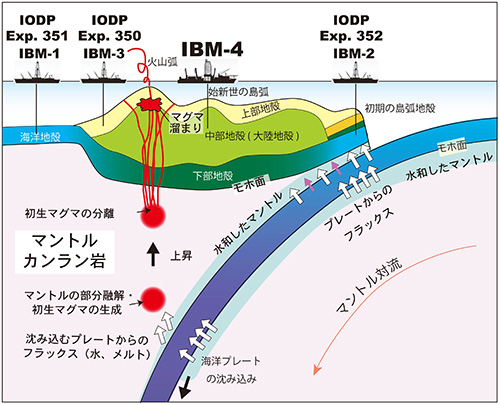

伊豆・小笠原・マリアナ島弧はフィリピン海プレートと太平洋プレートの境界をなす島弧を指す。伊豆半島、伊豆大島からヤップ島まで2800km以上に及ぶ。太平洋プレートがフィリピン海プレートの下へ潜る沈み込み帯に伴うもので、このような島弧としては世界的にも大規模なものである。火山活動も活発で火山島が多い。なお弧とはプレートの押し込みによって持ち上げられた高台の事である。つまり海溝(トレンチ)-弧ートラフという順で構成される海底地殻の皺の名称である。大陸地殻成因論は大陸を研究していても、それが結果である限り大陸誕生に迫ることはできない。日本列島の代表的な火山帯の一つである「富士火山帯」の南に位置するのが伊豆・小笠原・マリアナ弧(IBM弧)の火山である。図-1および図-8に示すように、この火山帯は太平洋プレートが伊豆小笠原海溝とマリアナ海溝からフィリッピン海プレートに沈み込むことで生み出された。IBM弧の西には四国海盆、パレスベラ海盆が、さらに西には九州・パラオ海嶺が位置する。フィリッピン海プレートはユーラシア大陸に向かって移動し南海トラフ海溝などでマントルに潜り込んでいる。この沈み込みによって、海溝型巨大地震である「南海・東南海・東海連動型地震」が発生してきた。地震発生については本書の主眼ではないので、山岡耕春著 「南海トラフ地震」(岩波新書 2016年)を参照してほしい。IBM弧の誕生は約5000万年前に赤道付近で「古KPR-IBM弧」が生まれ、地殻が冷えるにつれて2500万年前海洋底パレスベラ海盆が生まれた。約2000年前、KPR弧を置き去りにしたままIBM弧が東方に移動した。「海洋底盆地拡大」によって生まれた海である。この時期にはマグマ活動はなかったが、日本海側でも背弧海盆の拡大が起り、日本列島は大陸から離れた。日本列島の南方移動によってIBM弧が本州に衝突を始め、1500万年前の中新世期に日本列島は激変期を迎えた。その時期太平洋プレートの沈み込みによってマグマ活動が始まりIBM島弧は成長期になった。IBM弧は海洋地殻の上に形成された「海洋島弧」となった。地球内部の構造を調べるのは、地震波を発生させ地震波が伝わる速さの違いをトモグラフィーとして可視化することである.海域における地下構造探査法(マルチシステム MCS)を図-9に示す。観測船からエアーガンから発せられた衝撃波は、物性が異なる境界で反射・屈折して、ストリーマケーブルに装着した受信器や海底地震計で検知する。独立行政法人海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域プログラム(JAMSTEC)では4000mのストリーマケーブルと100台以上の海底地震計をもちいて地殻・マントル構造を描いているそうだ。図-10に4期にわたる探索計画を示した。IBM1:海洋地殻、IBM2:初期の島弧地殻、IBM3:島弧上部地殻、IBM4:中部地殻を調査したという。調査全長距離は1050Kmにおよび、結果は1996年から公表されてきた。①伊豆小笠原全域で中部地殻は安山岩の大陸地殻に相当する、②下部地殻は玄武岩に相当する地震波伝播速度を示した。、③地殻とマントルの境界であるモホ面の直下には伝播速度が低い層が分布し、その下に反射面が認められた。こうした結果から筆者らは地殻の進化モデルを次の4段階論で構成した。図10を参考にしながらモデルを説明する。

①島弧玄武岩質マグマの生成と海洋地殻の変質: プレートの沈み込みによってマントルで発生した玄武岩質マグマが固結し、既存の海洋地殻を置き換えながら玄武岩質初期島弧地殻を作り出す。

②玄武岩質マグマの底付と貫入: マントルで発生したマグマが、島弧地殻直下まで上昇し、地殻の底から地殻内へ貫入する。

③島弧地殻の融解と流紋岩質マグマと融解残渣の形成: 弧のマグマはマントルヘッジにおいて、地殻物質のソリダスより高温(1300度)であるため、玄武岩質地殻は部分溶解し、二酸化ケイ素が75%の流紋岩質マグマと約47%の融解残渣に分離する。

④流紋岩質マグマと玄武岩質マグマの混合による安山岩質中部地殻の形成: この流紋岩マグマとマントルから供給される玄武質マグマが混合・固結して代表的な大陸地殻(二酸化ケイ素約60%、深成岩の名は閃緑岩)が作られる。

このモデルで重要なことは、玄武岩質初期地殻が部分融解して安山岩質の中部地殻を作る過程で、多量の融解残渣が発生することである。生み出された融解残渣は地殻の中に納まっているのではなく、ホモ面を落ちて最上部マントル層に吸収されるのである。IBM弧の地殻構成組成の分析によって、マントルで作られた玄武岩質マグマの固結や再融解とマグマの混合によって、IBM弧では安山岩質の地殻が成長することが分かった。ホモ面は一般に玄武岩質の地殻とカンラン岩質のマントルの境界をなすリジッドな境界である。しかし融解残渣はリークする性質がある。島弧地殻全体は次第に二酸化ケイ素量が増えて、大陸地殻へ進化するのである。この段階では二酸化ケイ素量が少ない溶融残渣が島弧地殻の底に大量に付着している。この層はP波伝播速度の低い層で、まだ大陸地殻とは言えない。この層が剥落して(デラミネーション)、マントルに吸収されなければならない。島弧がさらに大陸を作るには、大陸地殻との合体が必要である。図-1に見るようにIBM弧を乗せたフィリッピン海プレートは、南海トラフからユーラシアプレートの下に沈み込んでいる。これによる歪みが近未来的に巨大地震の原因である。このプレート境界は伊豆半島の北の陸域にぶつかっている。IBM弧が四国海盆に比べて軽いため「本州伊豆衝突帯」で滑り込めずに衝突している。この様子を図―11に示した。衝突帯にある丹沢山地マグマは500年前に作られ、IBM弧は丹沢岩帯に接着されたのである。

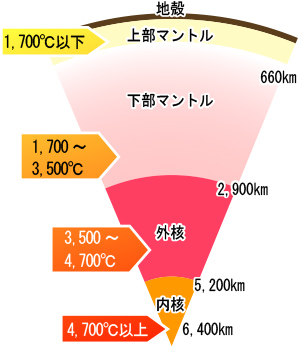

プレートテクトニクスが始まったのは38億年前と言われる。それ以来沈み込み帯ではずっと大陸を作り続けてきた。この沈み込みによる大陸地殻生産過程を「サブダクションファクトリー」と筆者は呼んでいる。図-14の地球内部温度温度に示すように、地表と核の間には3500度の温度差があり、そのため図-6に示したように、マントルは対流し、熱と物質を運ぶ。海洋プレートが移動することにより、水の他に海底堆積物、海洋地殻、海洋マントルが運ばれる。図-12に地球内部物質とその力学的性質を示した。プレートは剛体として動き、地殻やマントルは化学組成が異なる。地殻の玄武岩や花崗岩は高剛性でリソスフェア、その下のマントルはカンラン岩で剛性であるが、マントル上部はアセノスフェアの流動性である。上部マントル層がスピネル層になるとメソスフェアという剛性に変わり、下部マントル層も剛性である。外核は合金の液体で、内核は合金の固体である。大陸の製造工程は第3章の大4段階モデルで示した通りである。マントルの密度を推定する標準的な方法は、地震波の伝播する速度が媒体の密度に依存することを利用して計算することである。この計算モデルをPREMという。図-4に地球内部構図と地震波伝播速度をしめした。こから計算した結果、図-13に地球内部密度プロフィル(PREM)を示す。地球内部で密度と地震波伝播速度は連動して不連続に変化する。これは構成する鉱物の相変化が原因である。海洋地殻の代表的構成物質である海嶺玄武岩について、マントルの全圧力範囲についてその密度が高温・高圧実験によって別途求められている。観測船で地震波伝播速度プロフィルを測定し、その速度から実験によって求めた密度を対応させ、地球内部密度プロフィル(PREM)を推定する手法である。上部マントルでは海洋地殻は周囲のマントルに比べて重いので、プレートは落下する。海洋地殻は高密度ザクロ石が含まれているためである。ところが670Kmの不連続面である下部マントル境界で状況は一変する。図-12の地球内部物質で示したように、スピネル相がペロブスカイト相に変化することにより密度が一挙に増加するためである。地震波トモグラフィーによると沈み込んだプレートは670Km不連続面あたりで停滞している。相転移しないプレートは周囲のマントルのペロブスカイト相より軽くなって停滞する、つまり下部マントルへ一気に落ち込んでいないのです。この「停滞プレート」が海洋地殻とマントルの密度逆転であります。プレートが低温であるため、この不連続面で下部マントルは冷却されスピネル相に転移する。冷たいプレートはやがてペロブスカイト相に転移し下部マントルより高密度となり少しづつ漏れ出して落下する。ペロブスカイト相に転移したプレートは更に下部マントルへ落下するというしくみである。プレートが発生する脱水残渣と多量の融解残渣、特に融解残渣の相変化について高温高圧実験を行った結果、364万気圧、6000度(内核の条件)で、周囲のマントル物質よりも高密度になった。島弧地殻の直下から剥落した融解残渣は、その後も落下を続けマントルの底に落ちるのであろう。これを「スーパーコールドプルーム」と呼ぶ。従って脱落する融解残渣の量は大陸地殻の3-4倍の量になり、マントルの底に200Kmの厚さで堆積していると考えられる。下部マントルの底部のD"層を構成するポストペロブスカイト相が出現するのである。この層が、図-6 マントルの対流に書いてある「スーパーホットプルーム」によって一気に地上に噴き上げるホットスポット火山を見てゆこう。地球上の火山活動は海嶺などのプレート発散境界、沈み込み帯などのプレート収束境界、それとプレート内部のホットスポット火山で起こる。ホットスポット火山はハワイ島のようにその起源が地球内部の熱い点にあると考えられている。プレート運動に沿った海山列をなす事、プレート運動と無関係なことが特徴である。海域のホットスポット火山で産する玄武岩の化学組成分析によると、ストロンチウムと鉛の「同位体比」をパラメーターにして分類すると、始原的マントルのほかに、4種類の成分がマントルに存在し、これらをブレンドしたものがホットスポットマグマの起源物質となっていた。Pbの同位体比206/204を横軸に、Srの同位体比87/86を縦軸にとって、火山マグマをプロットすると、始原的マグマPMを中心として、山地によって分類される火山マグマの4種類としてDM(始原的マントル)のほか,EM1,EM2,HIMUがちょうど星形に点在する図が描ける。同位体の年代測定から46億年前にマントルが形成され、25億年前にマントルが分化したことが分かった。マントルが深いところのマグマほど親成分が多く、最上部マントルマグマには娘成分(同位体分解成分)が多いことが分かる。

5) 終章ー水惑星地球

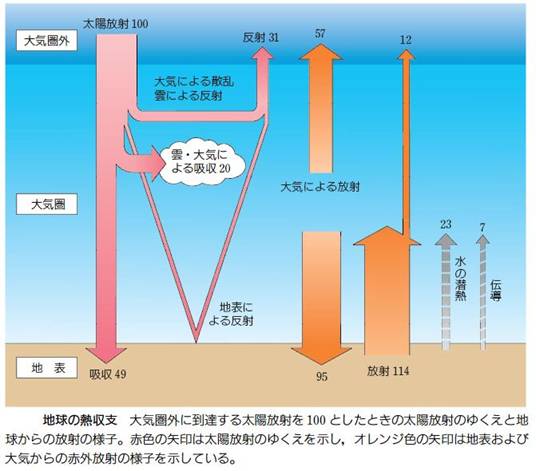

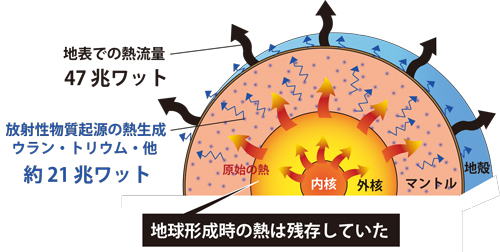

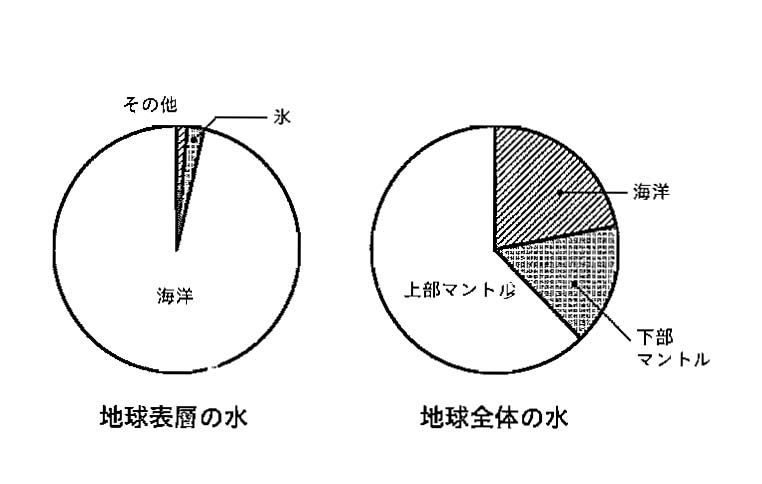

地球には海水があって、陸と海に別れている。これが地球がほかの惑星と決定的に違うことである。そして38億年前からプレートテクトニクスが作動して沈み込みによって地球の内部に持ち込まれた水を媒介として海洋地殻が変質し、同時に安山岩質のマグマを生産していることが最大の特徴です。本書は最初から水ありきからスタートしている。ただし地球全部が水で覆われ陸部が生まれなかったのではない。マントルの対流と地殻のプレートテクトニクスによって海洋地殻が大陸地殻をもたらしたとしている。図-4の地球内部構図と地震波伝播速度、および図-12の地球内部物質の図からわかるように、地球深部へゆくにつれ温度と圧力が高まり、構成物質はさまざまな層からなる。太陽は太陽系のエネルギー源であり最大の重力源であります。図-14の地球内部温度に示したように、地球の内部の温度分布による理解は重要です。図-6 マントルの対流に示したように、プレート運動はホットスポット密集域が上昇流、プレートが沈み込む場所が下流域となるマントル対流の一部である。なぜマントル対流が起きるか、それは地球の最深部内核温度が5000度以上あるからです。つまり地球の中心から表面に向けて熱が伝達されています。現時点で地球内部の温度推定法は、地震波不連続面の深さと鉱物の相変化を比較して求められる。鉱物の温度圧力試験の結果から相変化の起きる温度を当てはめるのです。図-12の地球内部物質から割り出し温度が図-14の地球内部温度となります。地球地殻表層から50kmまで15度から1350度上がり、50Kmから2700KmのD"層まで2300度にあがり、外核に接するD"層の熱抵抗は大きく3800度の温度となります。2900Kmの外核から5100mの内核までに5500度にあがり、内核では温度は5500度一定です。図-15に地球表面の熱収支を、図-16に地球内部熱収支の概要を示します。地表とマントルの底の間には4000度の温度差があり、地球中心とは5500度の温度差があります。熱の移動様式には「対流」、「伝導」、「輻射」があります。地球表面での太陽熱の吸収と輻射による地熱の放熱バランスは図-15に示した通りです。地球内部では輻射はあり得ないので、流体域では対流が支配的で、固体域では伝導が主となります。内核は鉄・ニッケル合金の金属固体ですので熱伝導性に優れ内部温度は均一です。岩石の固体相では熱抵抗が大きい伝導が主です。融解相では対流と伝導を総括した熱移動となります。ではマントルでは対流と熱伝導のどちらが主流になるかは、粘性と浮力の比である「レイリー数」が決め手となり、臨界レイリー数を越えると対流が主流となります。マントルの岩石物性値で計算すると、臨界レイリー数をはるかに超えるので対流が起きていることが分かります。図-16に地球内部熱収支を示します。地球表層からの放熱量は46テラワットです。放射性元素の崩壊熱は約20テラワット、また核からマントルへの熱移動量は計算すると約8テラワットです。外核は流体と固相の二層になっているので、まだ核の熱収支はよくわからない。地球型惑星の中では、金星と火星は現在でも火山活動が認められ、内部ではマントルが溶融して高温状態である。しかしプレートテクトニクスが作動しているのは地球だけである。地球のマントルの最下層D"層で温度は200度以上である。マントルの粘性は温度が下がると上昇し、図-12の地球内部物質に示したように、剛性に近い部分はリソスフェア、流体として振る舞う部分はアセノスフェアである。金星や火星では表面の地殻は移動しないでマントルだけが滞留する「不動蓋型対流」と呼ばれる。この状態はホットスポットの上昇流に伴った火山活動はあるが、地殻の沈み込み部分での火山活動はない。図-2のプレートテクトニクスにしエしたように、プレートのある部分が破壊されプレートがマントルに沈み込めることが必要である。地球が水惑星であったからこそ、海水が入り込んでぷれーとが割れやすくなりかつ海洋地殻が流れてプレートテクトニクスが作動するのである。また3000Km近いマントル層は1層ではなく、上部マントルと下部マントルに別れた二層構造をなしている。660Km下にあるスピネル―ぺブスカイト境界が強力な物質的壁となって数マントルの上昇流が上部マントルには及ばないことである。落下してきた冷えた地殻成分は670Kmの不連続面で浮力を受けて滞留するのである。生命が誕生し棲息可能な「ハビタブルゾーン」太陽系内では雪線(木星と火星の間にある小石星帯)の内側、つまり地球型惑星に限られる。地球以外の惑星には水が存在しない。地球が水惑星であり続けたのは、太陽からの距離が適切であったこと、質量が大きく引力で大気を保持できたことが大きな要因である。地球表面に38億年前から液体の水がなぜ存在したかは分からない。地球の原料となった「炭素質コンドライト」には少なくとも1%以上の水分が含まれていたらしい。図-17の地球表層と全体の水分布に示すように、地球全体には60エクサトンの水が存在したことになる。相当量は宇宙に蒸発したであろう。そのほとんどは地球表層では海洋に存在する。地球全体では上部マントルに4エクサトン、下部マントルに1エクサトン、海水に1.4エクサトンである。地球内部では水ではなく、含水鉱物の水酸基OHとして存在する。水が及ぼす最も多きな影響はマントル物質の融点を下げ流動しやすくなることである。OH基は二酸化ケイ酸SiO2のケイ素と酸素の結合を切るからである。頻繁に溶融現象とマグマの移動が起こるのである。