東京電力福島第1原発事故は炉心冷却機能を失った原子炉は約1時間から2時間後には水が蒸発して燃料棒が露出し、炉心損傷(炉心溶融、メルトダウン、燃料棒損傷などいろいろな表現がある)へと急速に進展する事を示した。2011年6月に原子力災害本部が著わした「IAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」によると、1号機は3月11日17時には燃料棒が露出し炉心溶融が開始したと見られる。淡水注水を開始した3月12日5時46分までの14時間9分の間、炉心への注水が停止していた。そして現時点では1号機の原子炉容器の底部が損傷し、溶融した燃料の一部が格納容器のドライウエルフロア(下部ぺデスタル)に落下して堆積しているものと推測される。そして3月12日14時には原子炉建屋が水素爆発した。1号機はすべての冷却機能を喪失した最も過酷な場合でる。2号機は原子炉隔離冷却系RCICを手動起動-停止を繰り返して3月14日13時25分にRCICが止まって、同日19時54分に海水注入が解さされる6時間29分の間注水が停止した。18時ごろから水位が低下し燃料棒が露出して炉心溶融が解したと見られる。13日11時頃から格納容器ウエットウェルベント操作を行い、15日6時ごろにサプレッションチャンバー付近で水素爆発が起きた。(ただし2号機では建屋の水素爆発はなかった。それは隣の1号機の建屋爆発により2号機建屋の壁に破損があったためだといわれる。) 現時点では2号機の原子炉圧力容器の底部が損傷し、溶融した燃料の一部が格納容器のドライウェルフロアに落下して堆積している可能性がある。3号機は11日15時に原子炉隔離冷却系ECICを手動起動した。RCICの自動停止ー手動起動を繰り返し、12日11時36分にRCICは自動停止した。12時35分に高圧注水系HPCIが水位低下により自動起動したが、13日2時42分HPICは停止した。そして同日9時25分に消火ラインによる海水注水を開始するまでの6時間43分の間注水は停止した。13日8時頃から燃料棒が露出し炉心溶融が始まったと見られる。14日5次20分に格納容器ウェットウェルベントを実施し、11時に3号機原子炉建屋で水素爆発が起きた。現時点では3号機の原子炉圧力容器の底部が損傷し、溶融した燃料の一部が格納容器のドライウェルフロアに落下して堆積している可能性がある。なお4号機は運転中止中であったが、15日15時ごろ原子炉建屋の爆発が起きた。それは3号機からの配管系を通じての水素流入が原因とみられる。

本書は電気事業者東京電力(株)の当事者による事故報告書である。中間報告は2011年12月2日に出され、最終報告書としての本書は2012年6月20日にウエブサイトに発表された。本編は352ページからなり、添付資料も入れると大部な報告書であるので、「概要版」(41ページ)をダウンロードして読むことにする。本書(概要版)の構成は次の章からなる。

1.目的

2.事故の概要

3.東北太平洋沖地震の概況と地震・津波への備え

4.安全確保への備え

5.災害時の対応態勢の計画と実際

6.地震の発電所への影響

7.津波による設備の直接被害の影響

8.地震・津波到達以降の対応状況

9.使用済み燃料プール冷却の対応

10.発電所支援

11.プラント爆発評価

12.放射性物質の放出評価

13.放射線管理の対応評価

14.事故対応に関する設備(ハード)面の課題抽出

15.事故対応に関する運用(ソフト)面の課題抽出

16.事故原因と対策

17.結び

本報告(概要版)の第2章から第5章までは、東電の事業者としてのシビアクシデント安全態勢の取り組み状況を示しているが、要するに地震・津波という外的事象によるシビアアクシデント対策は国の指導のもとで(お墨付きを得て)行なってきており、合理的判断でできるだけのことはしてきたという言い訳に徹している。聞きようによっては国の規制当局に責任をあずける(規制緩和と自主努力という黙認を求める事業者のロビー活動には黙して語らず)形となっており、いたるところに「国と一体になって対策を進めてきた」という事業者の傲慢が見えてくる。規制当局が電力事業者に屈して言いなりになってきた姿が見えてくる。また本報告の各所に事態の対応に手間取った責任を国のせいに帰する発言が散りばめられている。例えば初期態勢に専念できなかった理由に国との対応に手間取ったことをあげ、広報の遅れの理由として国への事前調整のせいにしている。事業者としての第一義的責任意識が稀薄であり、国のご機嫌を伺いそれに従った形を取ることによって以降の行為の責任をすべて国のせいにする魂胆が見えてくる。そのような東電の体質が「東電全面撤退問題」を引き起こしたのである。そこで第1章から第5章の東電の虚しい弁解は聞く耳をもたないので割愛する。第6章から第13章までは原発事故の原子炉進展状況と放射性物質の放出についてまとめている。そして第14章から第16章までは事故から得た「反省と対策」が述べられている。電力業者としての対策は他の報告書には見られない具体的な設備施設の改善案であって一読する価値がある。核分裂による原子力発電を是認する原子力ムラの関係者には有効な意見となろうが、核廃棄物を含めて原発の廃炉まで目指す脱原発派の人々にとっては、「反省と対策」は原発延命策に過ぎず容認できないであろう。そこで本書を大きく二つに分かち、1)事故の経緯と対応(第6章-第13章) 2)反省と対策(第14章ー第16章) について述べる。1)事故の経緯と対応については他の事故調査報告と重複するところが多いので、東電の報告書ならではの記述だけに注目する。2)反省と対策については理解出来る限り忠実に追いたい。

1) 事故の経緯と対応(第6章-第13章)「6.地震の発電所への影響評価」: 2011年3月11日14時46分の発生したマグニチュード9.0の地震により第1号機から第3号機(第4号機から第6号機は点検で運転停止中)はスクラム自動停止した。外部電源がすべて失われたが、非常用ディーゼル発電機(D/G)は起動し必要な電源は確保された。しかし15時27分と15時35分に襲来した津波を受けて、6号機を除くすべての非常用D/Gが停止し全交流電源が失われた。第1-第3号機では直流電源喪失も喪失した。こうして交流・直流電源を用いる炉心冷却機能が順次停止した。これが原発事故発生の始まりである。計器類は津波襲来までのプラント状態を示していた。高圧注水設備(非常用復水機IC、原子炉隔離時冷却系RCIC)が問題なく作動したので配管の健全性は地震によって損なわれなかった。また地震応答解析を用いた設備の耐震性を評価すると、すべて評価基準値以下でありこれら設備の機能に地震の影響は無いと考えられる。事故後第1から第6号機の損傷状況を黙視で確認し、機能に影響するような損傷は認められなかった。そして東電は次のような結論を出した。「安全上重要な機能を有する主要な設備は、地震時の前後で損傷は確認されていない。」 つまり原発の耐震強度は十分であり、地震では大丈夫であったが、津波による浸水で機能を失ったということである。しかし炉心及び格納容器、配管系の心臓部はいまなお近づけない状態で(恐らく数十年は原子炉の解体は出来ないだろう)、地震による損傷状況は今では未確認事項である。今の時点で原発は耐震性を有していたと断言するのは早計である。これには全国に存在する既設原発の運転再開条件として、堤防を嵩上げするだけでOKを出そうとする東電・政府の配慮が働いているようだ。電力事業者としては既設原発を免罪することが死守命題であるからだ。

「7-11.津波による設備の直接被害の状況」: 福島第1原発に14-15.5mの高さの津波が襲い、主要建屋の周囲は津波の遡上によって冠水し、海面10mにある第1から第4号機建屋周辺の浸水深さは5.5mにも及んだ。海面4mに設置された海水ポンプは水中に没した。このため非常用海水ポンプ設備の機能を失い炉心の残留熱(崩壊熱)を海水によって冷却することが出来なくなった。直流電源を失った第1号機、2号機、4号機では中央制御室での計測機器が機能を失いプラントの状態監視が不能となった。原子炉蒸気逃がし弁、格納容器ベント弁の操作が不能となった。照明や通信手段を失い文字通り闇の中で手探りの対応となった。津波による瓦礫やたびかさなる余震のため復旧作業は困難を極めた。それに追い討ちをかけた原子炉建屋の爆発により、作業は何度も中断を余儀なくされた。報告書には第1号機、第2号機、第3号機の対応状況が注水とベント操作について時々刻々の動きを表にまとめてあるが、煩雑になるので省略する。原子炉冷却装置RCICが全く起動しなかった第1号機で、冷却水位低下から燃料棒露出、そして炉心溶融、建屋水素爆発という一連の流れで事故は進展した。RCICがある間起動した第2号機と第3号機でも、減圧ー注水による低温停止に失敗し、時間に差は有るがいずれも冷却水位低下から燃料棒露出、そして炉心溶融、建屋水素爆発(2号機建屋は爆発は免れた)と事故は進展した。事故の進展から分かることは、全電源喪失時における非常用復水器の高圧注水設備の起動信頼性がなかったことと、そしてプラント状況を監視する中央制御室機能を確保できなかったことである。

「12-13.放射性物質の放出評価」: 今回の事故において、主な大気への放出量評価と、原発から見て北西方向への高汚染地域が生じた要因は以下であるという。第1号機ー第3号機で行なったベント操作(圧力容器から格納容器のサプレッションチャンバーへの蒸気逃がし作業)は圧力抑制室サプレッションチャンバーの水を経過するスクラビング効果により放射性物質の放出は直接放出に比べると少ない。第1号機、第3号機、第5号機建屋の水素爆発については、爆発時のモニタリングデータ変化をみても汚染は相対的に少ない。主なる高濃度汚染要因は、3月15日2号機の格納容器に何らかの損傷があり、2号機建屋から白い煙が発生し、同日は北北西の風が続き降雨があったため高濃度汚染が広がったと考えられる。3月16日10時モニタリングデータが急上昇した。8時半に3号機のドライウエル圧力が低下し白煙が生じたたことから、3号機の格納容器に何らかの損傷が生じ放射性物質が放出されたことが要因であろう。大気への放射性物質放出量はいろいろの機関が推定しているが、東電がINES評価(ヨウ素換算)で推定すると約900PBqとなる。チェルノブイリ事故では5200PBqであったことから、その約1/6となる。海洋への放射線物質の放出は、3月24日タービン建屋地下に高濃度汚染水が滞留していることが判明し、4月4日ー10日にかけて集中廃棄物処理槽の低濃度汚染水を海へ放流し、そこへ高濃度汚染水を移送した。放出量は1万立方m、放射能は約1.5×10^11Bqである。4月2日にピット内の高濃度汚染水が流出している事を確認した。流出量は420立方m、放射能は約4.7×10^15Bqと推定された。5月11日3号機スクリーンポンプ室のピットから汚染水が流出していた。流出量は250立方m、放射能は約2×10^13Bqと推定された。これを契機に原子炉残留熱冷却にはゼオライト吸着型の海水循環型城下装置の運転に切り替えた。また原発事故緊急作業者の放射線管理は、事故直後の個人線量計不携帯状態をのぞいて、放射線防護装備の配布、スクリーニング、内部被曝評価を実施している。3月14日官邸の判断で作業員の線量限界を100mSvから250mSvに引き上げた。内部スクリーニングレベルを40Bq/cm2にする助言があった。(私見:作業者の被曝状況は今後の調査によって明らかにされるだろう)

2) 反省と対策(第14章ー第16章)「14-15. 事故対応に関する設備(ハード)面、運用(ソフト)面の課題」:

今回の事故を事象面から見ると、「長時間いおよぶ全交流電源と直流電源の同時喪失」と「蝶時間におよぶ非常用海水系の除熱機能の喪失」の2つが要因である。プラントの事象進展からの課題はつぎのようになる。

* 原子炉が高圧状態で推移すると、注水機能が喪失すると原子炉中の水は速やかに蒸発し燃料棒露出にいたる進展は早い。そこで速やかに高圧注水設備による注水手段を確保することである。

* 燃料棒が損傷すると水素発生のためにドライウエル(炉心上部空間)の圧力は急上昇する。そこで弁を開いて減圧すると、沸騰により急速に水は失われる。したがって原子炉圧力の減圧まで安定した低圧系を準備し、減圧による水位低下と注水量のバランスを取り続けて低圧系へ移行することが事故オペラーションの要となる。高圧注水機能を喪失するまえに減圧手段を確保すること。減圧段階では安定した低圧の注水手段(消火ライン)が確保できていることが重要である。

* 低圧の注水手段とベント操作による操作を続けている間に、非常用海水系による除熱機能(フィードアンドブリード)の回復が重要である。したがって海水による冷却機能の復旧手段を確保し、確実な格納容器ベント手段を確保することが重要である。そのオペレーションをスムーズに行うには原子炉の計測手段を回復させることが必要である。

次に運用(ソフト)面の課題は次のようになる。

* 原子力事業者は安全確保のベースとなる想定事象を上回る事態を想定できなかった。原子力災害の対する備えの想定も甘く、対応においては現場実態を想像できず実践的な指示が出せなかった。

* 事故対応において政府、自治体、事業者の間の対応が不十分に終った。

* プラント監視機能SPDSの喪失により、発電所、本店対策本部においてプラントの状態を正しく認識できなかった。

* 消防車による原子炉注水という始めての作業において、事前の役割分担が不明確であった。

* オフサイトセンターによる一元的な広報が機能せず、政府、保安院、東電の役割分担が不明確なまま、各自が発表する内容に齟齬が生じることがあった。

* 地震津波による道路事情の悪化や、高放射線量によるアプローチ阻害が重なり必要な諸機材の運搬に困難が伴った。発電所区域境界近くに物流拠点を構築する必要がある。

* 非常用復水器ICの隔離弁については、交流と直流電源の喪失タイミングによって、「開」となるか「閉」となるか異なる。状態を表示するランプや景気なども電源を喪失していたことで、開閉状態を正確に把握できなかったことが、運の分かれ目であった。

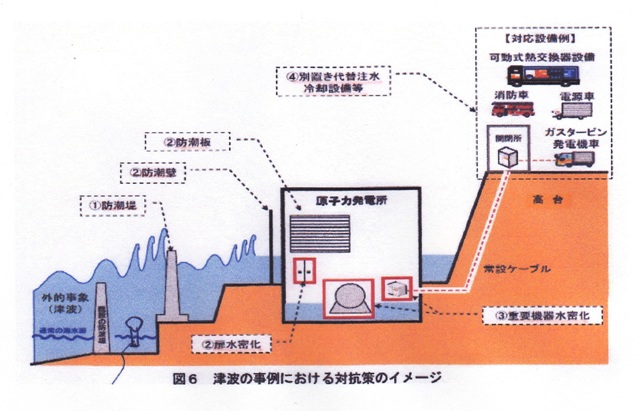

「16. 事故原因と津波対策」: 直接的な事故原因は、1号機で津波襲来で早い段階ですべての冷却手段を失ったためであり、2,3号機では高炉心注水から安定した冷却を継続する低圧炉心注水に移行できず、最終的にすべての冷却手段を失ったことである。国会事故調は他の原発の事故対応と比較して、福島第1原発の対応のまずさを指摘している。第1号機の不運は特別としても、第2号機や第3号機の非常用復水器が一時的に起動した場合のオペレーションにはやり方によっては最悪の事態は避けられたのではないかと思われる。それには1人の所長が6つの原子炉に対応する場合どうしても優先順位(緊急順位)が生じてしまう。そこで1機毎に最終責任者をおくべきではないだろうか。もちろん機材の奪い合いが生じるかもしれない、しかし合理化によって少なくなった作業員の確保さえままならない状態で1人の英雄的所長が6機を無事安全に着地させることは奇跡ではないか。津波想定を甘く見積もること、事故対応作業の不十分さも東電の合理化(コスト優先)からきているように思われる。現象論的な対策として次のようなことが考えられている。津波対策案のイメージをウエブの下図に示す。

① 津波に対して防潮堤・防潮壁によって遡上を防止する。

② それを越える津波の遡上があっても、防潮板や扉の水密化によって建屋内に侵入する事を防止する。

③ 建屋内に侵入したとしてしても、建屋内扉の水密化や重要機器の水密化および7機器の設置場所の見直し(配電盤をタービン建屋地下から上へなど)を行なう。

④ それでも発電所ののすべての機能を失った場合(今回の事故のように)に備えて、原子炉の注水や冷却のための備えを発電所の本体設備とは別置きで高台などに設置する。