丂丂丂丂

丂丂丂丂 丂丂丂丂

丂丂丂丂

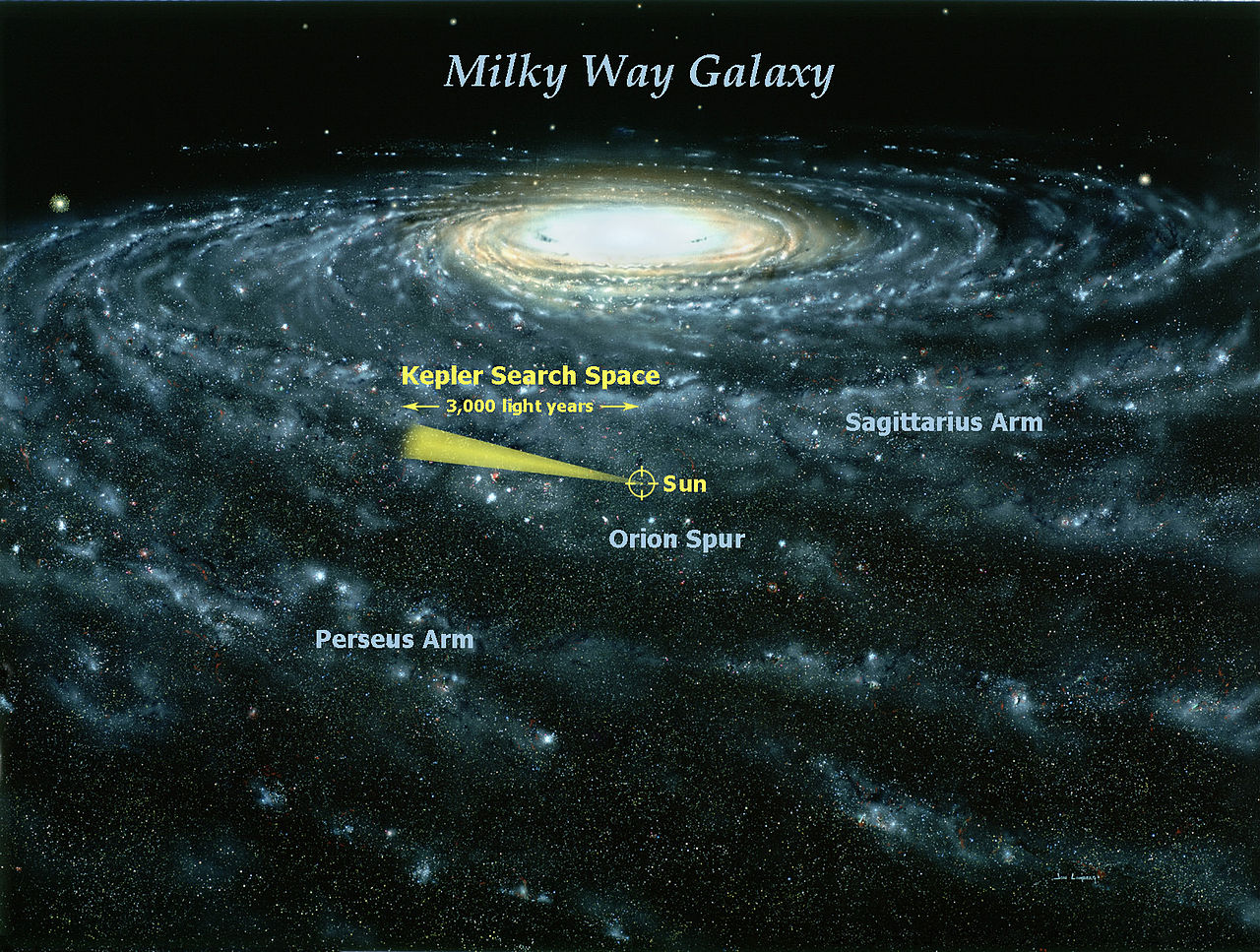

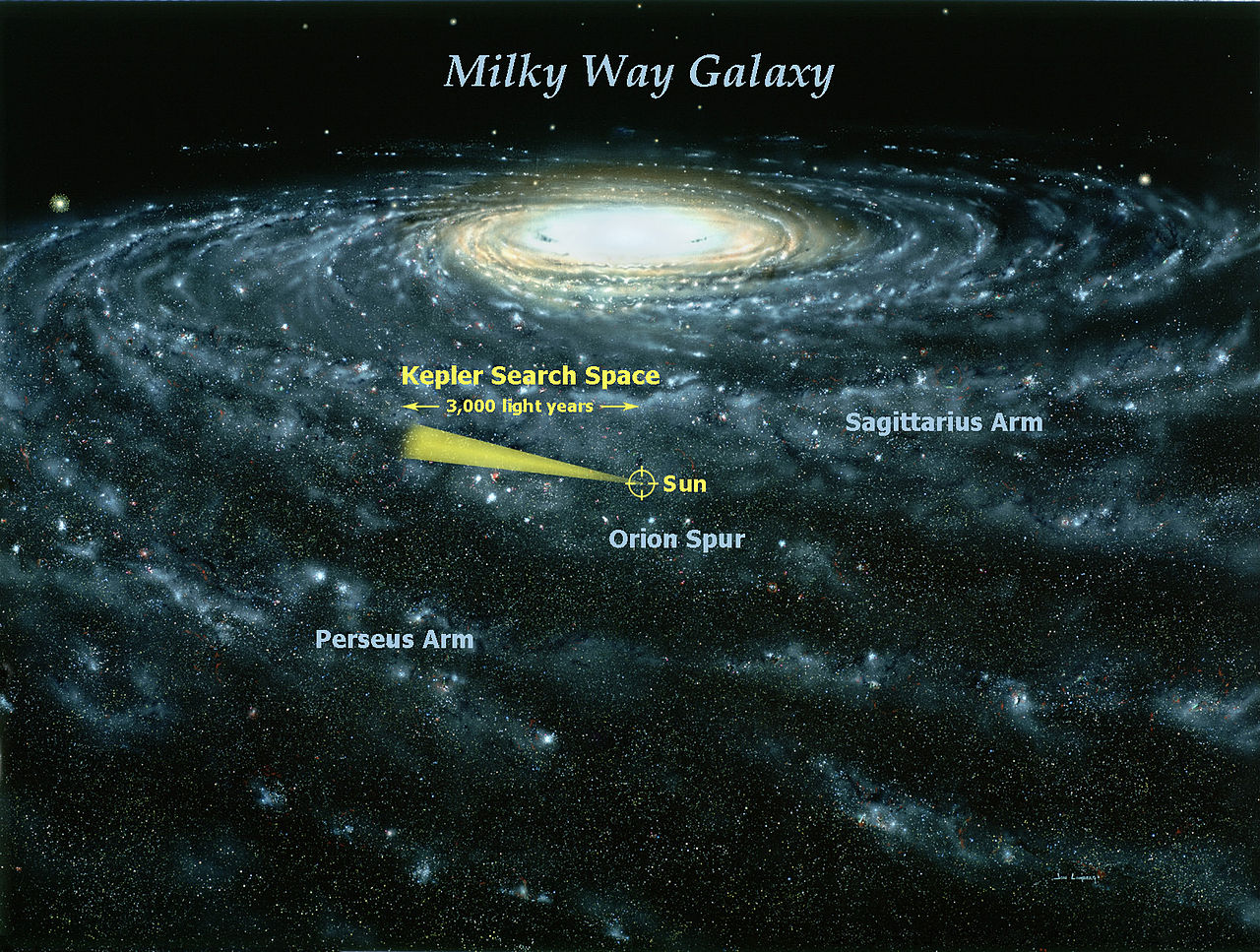

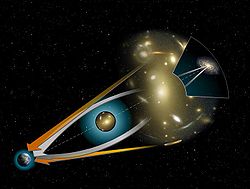

嬧壨宯偲働僾儔乕塅拡朷墦嬀偺扵嶕偡傞斖埻丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂働僾儔乕塅拡朷墦嬀丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僴僢僽儖塅拡朷墦嬀

丂丂丂丂

丂丂丂丂 丂丂丂丂

丂丂丂丂

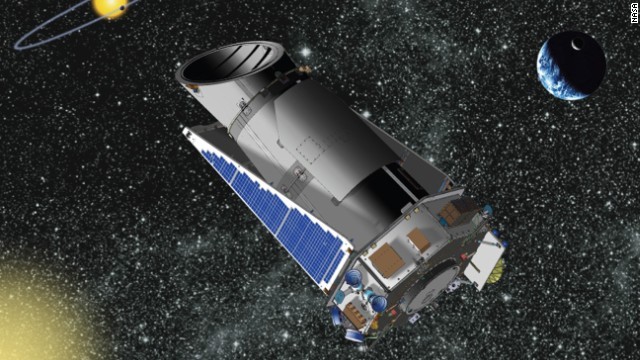

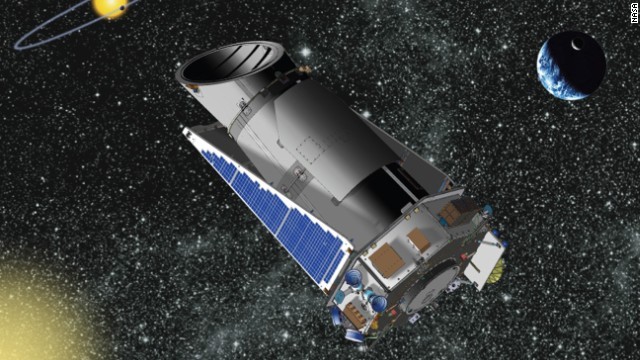

揤偺愳偲偟偰栭嬻偵尒偊傞嬧壨宯偼丄峆惎偑悢愮壄屄傕廤傑偭偨傕偺偱偁傞丅嵟嬤偺娤應僨乕僞偵傛傞偲懢梲偵帡偨峆惎宯偵偼丄偦偺側偐偺侾0亅20%偺峆惎偺廃傝偵抧媴偲摨偠偔傜偄偺戝偒偝偱丄偐偮塼懱偺悈傪帩偮榝惎偑偁傞偺偱偼側偄偐偲悇掕偝傟偰偄傞丅偦偺拞偵偼惗暔偑惗偒偰偄傞壜擻惈偑峫偊傜傟傞偲偄偆堄枴偱乽僴價僞僽儖榝惎乿偲屇傇偙偲傕偁傞丅榝惎偼峆惎偵敽偭偰夞揮偟偰偄傞偺偱丄抧媴偺傛偆側榝惎偼悢昐壄屄偁傞偙偲偵側傞丅懢梲宯埲奜偺榝惎傪乽宯奜榝惎乿偲屇傇丅抧媴偲摨偠傛偆側婝摴丄幙検傪帩偮榝惎傕悢懡偔懚嵼偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲婜懸偡傞恖傕偄傞丅乽変乆偼壗張偐傜棃偨偺偐丄変乆側壗幰側偺偐丄変乆偼壗張傊備偔偺偐乿乮僑乕僊儍儞偺尵梩乯偼恖椶傊偺栤偄偱偁傝丄惗暔妛偼偙偺栤偄偵摎偊傛偆偲偟偰偄傞丅偙傟傪惗暔壢妛乮巹偺壢妛乯偲偄偆丅偙傟偵懳偟偰塅拡榑傗慺棻巕暔棟妛偼揤嬻偺壢妛乮斵娸偺壢妛乯偲偄偭偰丄嬤擭栚妎傑偟偔恑揥偟偨丅廳椡攇丄僸僢僌僗棻巕丄11師尦挻傂傕棟榑丄僽儔僢僋儂乕儖丄僟乕僋僄僱儖僊乕傜偼恖懱偐傜墦偔棧傟偨師尦偺壢妛偱偁傞丅宯奜榝惎尋媶偼揤嬻偺壢妛偱偁傞偑丄抧媴傗惗暔偲傕怺偔偮側偑偭偰偄傞丅偦偆偄偆堄枴偱懢梲宯偲宯奜榝惎偺斾妑偼丄嫟捠揰偲嵎堎偵拲栚偟偰媍榑偟偰備偐側偗傟偽側傜側偄丅杮彂偼乽戞2偺抧媴乿丄乽抧媴偨偪乿丄乽僴價僞僽儖榝惎乿偲偄偆尵梩偑壗傪堄枴偡傞偐傪峫偊傞傕偺偱偁傞丅僴價僞僽儖偲偄偆尵梩偺掕媊傕偁傞傛偆側側偄傛偆側忬懺偱偼偁傞偑丄榝惎偺幙検丄婳摴偲峆惎偺壏搙偐傜丄榝惎乽抧媴偨偪乿偺壏搙偑寛傑傝丄偦偟偰僄僱儖僊乕偲悈丒扽慺丒拏慺偺尦慺偑嫙媼偝傟傞偐偳偆偐偩偲偡傟偽丄抧媴偵塟擇偮偱側偔偰傕偄偄榝惎偩偗偱側偔塹惎傕偦偺岓曗偵側偭偰偔傞丅偙傟偼旕忢偵峀偄乮娚偄乯惗柦敪惗忦審偲側傞丅堦曽丄抧媴丒懢梲宯拞怱庡媊偼偙傟傑偱偺揤暥妛偵偍偄偰忢偵拞怱偵偁偭偨丅摿偵偦傟偼僉儕僗僩嫵偺惣墷暥柧偺僥乕僛偱偁偭偨揤摦愢偐傜傑偢抧摦愢偵僐儁儖僯僋僗揑揮夞傪惉偟悑偘丅働僾儔乕偼惛枾側娤應僨乕僞乕傪夝愅偟偰丄僐儁儖僯僋僗傗僈儕儗僀偵傛傞扨弮側抧摦愢傪挻偊丄僯儏乕僩儞椡妛偺抋惗偵寢傃晅偄偨丅抧媴偼榝惎偱偁傞偺偱丄惗暔偼榝惎偺偳偙偵偄偰傕晄巚媍偱偼側偄偲偄偆乽懡悽奅榑乿偼僉儕僗僩嫵傪寖偟偔徴撍偟偨丅乽抧媴偼恄偵慖偽傟偨摿暿側応強乿偱側偔偰傕偄偄偺偱偁傞丅偲偙傠偑19悽婭偺揤暥妛偺恑揥偲暘岝娤應偵傛偭偰戝婥偺慻惉傗壏搙偑應掕偝傟丄懢梲宯偱惗柦偑廧傔傞偺偼抧媴偟偐側偄偙偲偑暘偐偭偨丅懢梲宯偵僴價僞僽儖榝惎偺壜擻惈偑側偔側偭偨偺偱丄宯奜榝惎偺扵嶕偵岦偐偭偨丅懢梲偼嬧壨傪峔惉偡傞柍悢偺峆惎偺堦偮偱丄嬧壨宯傕塅拡偵柍悢偵偁傞嬧壨偵堦偮偩偲偄偆偙偲偑暘偐傝丄懢梲傕塅拡偺拞怱偱偼側偔側偭偨丅懢梲宯偲摨偠傛偆側榝惎孮嬧壨宯偺懠偺惎乆偵傕榝惎偑懚嵼偡傞偩傠偆偲峫偊傜傟偨丅1940擭崰偐傜宯奜榝惎偺扵嶕偑峴傢傟偨偑丄抧忋偺捈帇朷墦嬀偱偼娤應媄弍忋偺枹弉偵傛傝壗傕敪尒偝傟側偐偭偨丅偩偑1995擭偵働僾儔乕塅拡朷墦嬀偑撍擛宯奜榝惎傪懆偊偨丅敪尒偝傟偨偺偼拞怱偺峆惎偺偡偖嬤偔傪4擔娫偱崅懍夞揮偡傞僈僗榝惎乮儂僢僩丒僕儏僺僞乕乯偩偭偨丅偮偄偱悈惎偺傛偆偵曃怱偟偨懭墌婳摴傪弰傞僈僗榝惎乮僄僉僙儞僩儕僢僋丒僕儏僺僞乕乯偩偭偨丅懢梲宯偺榝惎偺忢幆傪懪偪攋偭偨偺偱偁傞丅栘惎傛傝偼偼傞偐偵彫偝偔抧媴掱搙偺娾愇榝惎偲峫偊傜傟傞乽僗乕僷乕傾乕僗乿傕崱悽婭偵擖偭偰敪尒偝傟偨丅應掕惛搙偺挊偟偄岦忋偑懡條側榝惎偺懚嵼傪幚徹偟偨偺偱偁傞丅暘岤偄悈乮悈怺1000Km乯傪傕偮M宆惎偺榝惎傜偼丄帺慠偲抧媴丒懢梲拞怱庡媊傪懪偪嵱偄偨丅怱棟妛揑偵乽柍尷乿傊偺嫲晐偵嬤偄姶忣傗桞堦偱偁傞偲偄偆乽屒撈姶乿傕丄塅拡憸偺娤應惛搙岦忋偺忋偵棫偭偰怴偟偄塅拡憸傪昤偔夁掱偱張棟偟側偗傟偽側傜側偄丅桞堦偺塅拡乮儐僯僶乕僗乯偐傜乽儅儖僠僶乕僗乿偼幚徹晄壜擻偱偁傞丅偦傟偼揘妛偱偁傞偐傕偟傟側偄丅偄傑擔杮偦偟偰悽奅偱偼恖偺嫽枴偑抧媴奜惗柦偵岦偐偭偰偄傞丅偙傟偼柌偐傕抦傟側偄偑2016擭偵偼椬偺峆惎偺僾儘僉僔儅丒働儞僞僂儕偵丄奀傪帩偮偐傕偟傟側偄抧媴僒僀僘偺榝惎偑敪尒偝傟偨丅2018擭偵偼僩儔儞僕僢僩乮怘娤應乯朄偱慡揤扵嶕傪峴偆TESS塅拡朷墦嬀偺懪偪忋偘偑梊掕偝傟偰偍傝丄僴僢僽儖塅拡朷墦嬀傪梱偐偵椊偖岥宎6.5m偺僕僃乕儉僗丒僂僄僢僾塅拡朷墦嬀(JWST)偺懪偪忋偘傕恀嬤偐偱偁傞丅2020擭偵偼抧忋偺挻戝宆朷墦嬀乮TMT,E-ELT)偑搊応偟宯奜僴價僞僽儖榝惎娤應偵壛傢傞梊掕偱偁傞丅挻戝婯柾揹攇朷墦嬀孮乮SKA)偵傕婜懸偑帩偨傟傞丅傑傞偱慺棻巕榑偵偍偗傞崅僄僱儖僊乕棻巕徴撍憰抲偺奼戝嫞憟偺傛偆側戝婯柾揤暥妛憰抲帪戙偑傗偭偰棃偨丅敎戝側崙壠梊嶼傪旓傗偡傞偙偲偼娫堘偄側偄丅

杮彂偺挊幰堜揷栁巵偺杮傪撉傓偺偼弶傔偰偱偡偺偱丄巵偺僾儘僼傿乕儖傪徯夘偡傞丅堜揷 栁巵偼丄擔杮偺榝惎壢妛幰丅愱栧偼丄榝惎暔棟妛偱偁傞丅1960擭丗搶嫗搒偵惗傑傟傞丅1984擭嫗搒戝妛棟妛晹暔棟宯懖嬈丅1989擭3寧搶嫗戝妛戝妛堾棟妛尋媶壢抧媴暔棟妛愱峌攷巑壽掱廋椆丄棟妛攷巑崋傪庢摼丅1990擭搶嫗戝妛嫵梴妛晹塅拡抧媴壢妛嫵幒偺彆庤偲側傞丅1993擭搶嫗岺嬈戝妛棟妛晹抧媴丒榝惎壢妛壢彆嫵庼偲側傞丅1995擭丗僇儕僼僅儖僯傾戝妛僒儞僞僋儖乕僘峑丄僐儘儔僪戝妛儃儖僟乕峑偵棷妛丅2006擭搶嫗岺嬈戝妛棟妛晹抧媴榝惎壢妛壢嫵庼偵廇擟丅2007擭擔杮揤暥妛夛椦拤巐榊徿庴徿乮乽榝惎宯宍惉夁掱偺棟榑揑尋媶乿乯丂庡側挊彂偵乽抧媴奜惗柦乿乮嫟挊丂娾攇怴彂乯丄乽宯奜榝惎乿乮偪偔傑僾儕儅乗怴彂乯丄乽宯奜榝惎偺帠揟乿乮嫟挊丂挬憅彂揦乯丄乽堦壄屄偺抧媴乿乮嫟挊丂娾攇壢妛儔僀僽儔儕乕丂1999擭乯丄堜揷栁 乽堎宍偺榝惎 - 宯奜榝惎宍惉棟榑偐傜乿乮 擔杮曻憲弌斉嫤夛乹NHK僽僢僋僗乺2003擭乯丄乽宯奜榝惎亁乿乮搶嫗戝妛弌斉夛丄2007擭乯丄乽僗乕僷乕傾乕僗乿乮 PHP尋媶強丄2011擭乯側偳偱偁傞丅揤暥妛娭學偺杮傪撉傫偩偙偲傕彮側偄偑丄師偺3嶜偑娭學偡傞偲巚傢傟傞偺偱丄杮彂偵娭學偡傞晹暘偺奣梫傪帵偟偰偍偙偔丅

嘆丂栰杮梲戙丄R丒僂僀儕傾儉僘挊丂乽僴僢僽儖朷墦嬀偑尒偨塅拡乿乮娾攇怴彂丂1997擭乯

抧忋栺600km忋嬻偺抧媴廃夞婳摴傪傑傢傞乽僴僢僽儖朷墦嬀乿乮挿偝13.1儊乕僩儖丄廳偝11僩儞偺摏宆乯偼丄1986擭偺僗儁乕僗僔儍僩儖僠儍儗儞僕儍乕崋偺斶寑揑側帠屘偺偨傔偵懪偪忋偘墑婜傪梋媀側偔偝傟偨偑丄1990擭梊掕傛傝4擭抶傟偰懪偪忋偘傜傟偨丅偲偙傠偑捈屻偵捈宎2.4倣偺斀幩嬀偺廃曈媴柺岆嵎偺偨傔偵媴柺廂嵎偲偄偆怺崗側岝妛揑寚娮偑暘偐傝丄岝幉廃傝偺岝偩偗傪棙梡偡傞僜僼僩曄峏偱15亾偺埫偄朷墦嬀偱巊梡偟偨偑丄1993擭戞1夞僒乕價僗儈僢僔儑儞偱曗惓岝妛宯傪憓擖偟偰廂嵎栤戣偼夝寛偟偨丅偦傟埲棃僶僢僼儖朷墦嬀偼弴挷偵婡擻偟丄悢乆偺梊憐傕偟側偐偭偨敪尒偑側偝傟丄僽儔僢僋儂乕儖傗價僢僌僶儞偺忣曬偑摼傜傟偮偮偁傞丅塅拡偼挻崅壏丒挻崅枾搙側忬懺偐傜丄價僢僌僶儞偲屇偽傟傞敋敪揑側朿挘偵傛偭偰抋惗偟偨丅偦傟偐傜140壄擭偺娫偵丄嬧壨丒惎丒榝惎偑宍惉偝傟丄偦偺榝惎偺堦偮偵惗柦偑抋惗偟偨丅偙偺塅拡偺恑壔傪嬌傔傞偺偑揤暥妛偱偁傞丅揤暥妛幰偵偲偭偰庡偨傞尋媶庤抜偼朷墦嬀偱偁傝丄抧媴戝婥偺塭嬁傪庴偗側偄柧傞偄朷墦嬀偼柌偱偁偭偨丅1970擭戙偵巒傑傞NASA偺僗儁乕僗僔儍僩儖寁夋偵傛偭偰抧媴廃夞婳摴傪夞傞朷墦嬀偺壜擻惈偑奐偗丄傾儊儕僇壢妛傾僇僨儈乕偺寁夋偑傗偑偰僶僢僼儖朷墦嬀偲偟偰幚尰偟偨丅戞1夞偺廋棟偑廔傢偭偨偽偐傝偺僶僢僼儖尠旝嬀偼1994擭1寧傛傝慺惏傜偟偄夋憸傪憲傝巒傔偨丅僆儕僆儞惎塤丒塓姫嬧壨M100丒戝儅僛儔儞惎塤側偳偙傟傑偱尒偨偙偲偺側偄慛柧側僇儔乕幨恀傪憲偭偰偒偨丅偦傟埲崀揤暥妛偺妛奅傗夛媍偱敪昞偝傟傞尋媶偼僴僢僽儖朷墦嬀側偟偱偼岅傜傟側偄傎偳偱偁傞丅僴僢僽儖朷墦嬀偵傛偭偰偼偠傔偰娤嶡偱偒傞傛偆偵側偭偨惉壥偼丄抋惗偟偰娫傕側偄偙傠偺巔傪偲偳傔傞墦偔偺塅拡偱偁偭偨丅僶僢僼儖朷墦嬀偼摉弶15擭偺塣梡婜娫偺梊掕乮1990亅2005擭乯偱偁偭偨偑丄師偺傛偆側僒乕價僗廋棟傪峴偄側偑傜丄崱側偍塣梡偝傟偰偄傞丅僴僢僽儖朷墦嬀偼塅拡偺巒傑傝偵偮偄偰偄傠偄傠側忣曬傪敪尒偟偨丅抧媴偺埵抲傪塅拡偺奒憌偱偁偊偰彂偔偲偟偨傜丄乽戝塅拡丄偍偲傔嵗挻嬧壨抍丄嬊強嬧壨孮丄揤偺愳嬧壨丄僆儕僆儞榬丄懢梲宯丄抧媴乿偲側傞丅廳椡偱偺傒寢偽傟偨廤抍傪丄惎仺惎抍仺嬧壨仺嬧壨抍仺挻嬧壨抍偲側偢偗傞丅偦偺峔憿偼寛偟偰堦條偱偼側偄丅嬧壨偑10壄屄傕擖傞壗傕側偄嬻娫乽儃僀僪乿丄5壄岝擭傕墑乆偲偮側偑傞嬧壨偺暻乽僌儗乕僩僂僅乕儖乿丄嬧壨傪堷偒晅偗傞嫄戝側廳椡尮乽僌儗乕僩傾僩儔僋僞乕乿側偳偺戝婯柾峔憿偑懕乆敪尒偝傟偰偄傞丅巹偨偪偑廧傓揤偺愳嬧壨偑懏偡傞嬊強嬧壨孮偼丄嬧壨抍偲偟偰偼敿宎偑300枩岝擭丄峔惉儊儞僶乕偑30梋傝偟偐側偄丄彫偝側嬧壨孮偱偁傞丅戝彫儅僛儔儞塤丄傾儞僪儘儊僟嬧壨偑拠娫偱偁傞丅嵍偺幨恀偼220枩岝擭棧傟偨傾儞僪儘儊僟嬧壨偺拞怱偵偁傞堦斣柧傞偄媴忬惎抍G1偱偡偔側偔偲傕30枩屄偺惎偑娷傑傟偰偄傞丅傾儞僪儘儊僟嬧壨偵偼2偮偺妀偑偁傝丄埫偄傎偆偑嬧壨偺拞怱偱柧傞偄妀偼廃曈偵偁傞丅偙傟偼嬧壨偑傎偐偺嬧壨傪堸傒崬傫偩寢壥偱偼側偄偐偲悇應偝傟傞丅師偵偪傚偆偙偔偟偮嵗偺乽幵椫嬧壨乿偼丄5壄岝擭偺偐側偨偵偁傞丅栺2壄擭慜戝偒側嬧壨偺拞怱傪彫偝側嬧壨偑撍偒敳偗丄偦偺徴寕攇偑廃傝偺暔幙偲徴撍偟偰儕儞僌偑嶌傜傟偨丅偦偺徹嫆偼嬤偔偵2偮偺嬧壨偑懚嵼偡傞偐傜偱偁傞塅拡抋惗偺偙傠嬧壨摨巑偺僯傾儈僗傗徴撍偼偨偊偢婲偒偰偄偨傛偆偩丅惎偑敋敪揑惗傑傟偰偄傞椞堟乮僗僞乕僶乕僗僩嬧壨乯偑丄偝傫偐偔嵗偺塓姫嬧壨M33傗偪傚偆偙偔偟偮嵗偺嬧壨NGC253丄塓姫嬧壨M51側偳偵傒傜傟丄惎偺枾搙偼嬌傔偰崅偔丄柧傞偝偼懢梲偺1壄攞丄幙検偼懢梲偺4壄攞傕偁傞丅妶敪側妶摦傪偟偰偄傞嬧壨M87偼栺5200枩岝擭偺嫍棧偵偁偭偰丄500岝擭偺挿偝傪帩偮僈僗偺墌斦偑尒偮偐偭偨丅拞怱偵懢梲30壄屄暘偺幙検傪帩偮僽儔僢僋儂乕儖偑懚嵼偡傞丅1996擭6寧僴僢僽儖朷墦嬀偼栺90壄岝擭偺偐側偨偺僋僄乕僒乕乮弨峆惎忬揹攇尮丂妶摦嬧壨妀偺堦庬乯傪敪尒偟偨丅忋偺揤懱偼栺70壄岝擭偺愭偵偁傞懭墌嬧壨偱偁傞丅僋僄乕僒乕偵僄僱儖僊乕傪採嫙偟偰偄傞偺偼僽儔僢僋儂乕儖偱偁傞丅僽儔僢僋儂乕儖偵惎偑棊偪崬傓偲偒嫮楏側曻幩偑偁傞偐傜偱偁傞丅塅拡偺嫍棧偵巜昗偲側傞僙僼傽僀僪宆曄岝惎傪梡偄偨娤應偱丄2偮偵嬧壨偺嫍棧傪媮傔丄塅拡偺朿挘懍搙偼嫍棧偺2忔偵斾椺偡傞尨棟偱塅拡偺擭楊傪傪媮傔偰悇嶼偡傞偲丄塅拡偺擭楊偼140壄擭偲峫偊傜傟偰偄傞丅

嘇丂儂乕僉儞僌挊丂椦堦栿丂乽儂乕僉儞僌塅拡傪岅傞乿乮僴儎僇儚暥屔丂1995擭乯

儂乕僉儞僌偼塅拡憸偵偮偄偰師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅塅拡偼偳偙偐傜棃偨偺偐丄偳偙傊峴偙偆偲偟偰偄傞偺偐丄塅拡偵偼巒傑傝偑偁傞偺偐丄偁傞偲偡傟偽偳偺傛偆側偙偲偑婲偭偨偺偐丄帪娫偲偼壗偐丄帪娫偵偼巒傑傝偲廔傢傝偑偁傞偺偐丄塅拡偵偼奤偑側偄偺偐丄丒丒丒巹偨偪偼塅拡偵偮偄偰壗傪抦偭偰偄傞偺偩傠偆偐偲偄偆乽壗屘乿偐傜杮彂偼巒傑傞丅婭尦慜340擭偺僊儕僔儍偺揘妛幰傾儕僗僩僥儗僗偼乽揤懱榑乿傪挊偟丄抧媴偼娵偄媴偩偲尒敳偄偰偄偨偑丄抧媴偼塅拡偺拞怱偱偁傝丄墌塣摦偼揤嬻偵嵟傕傆偝傢偟偄乽姰慡側塣摦乿偩偲怣偠偰偄偨丅婭尦2悽婭僾僩儗儅僀僆僗偼傾儕僗僩僥儗僗偺峫偊傪姰慡側塅拡儌僨儖偵巇棫偰忋偘偨丅抧媴傪塅拡偺拞怱偲偟偰丄寧丄悈惎丄嬥惎丄懢梲丄壩惎丄栘惎丄搚惎丄峆惎偺弴偵墌婳摴傪昤偄偰偄傞偲偟偨儌僨儖偱偁傞丅斵偺儌僨儖偼崱偐傜尒傞偲柕弬偩傜偗偱偁偭偨偑丄峀偔庴偗擖傟傜傟嫵夛傕偙偺儌僨儖傪惞彂偵堦抳偡傞塅拡憸偲偟偰嵦梡偟偨丅偟偐偟1514擭僐儁儖僯僋僗偼傕偭偲扨弮側儌僨儖傪堎抂嵸敾傪嫲傟偰摻柤偱敪昞偟偨丅懢梲偑偑拞怱偵惷巭偟抧媴偲榝惎偑偦偺廃傝傪墌塣摦偡傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨偑丄1悽婭偺偁偄偩扤偐傜傕拲栚偝傟偢曻抲偝傟偨丅偦偺屻1609擭僀僞儕傾偺僈儕儗僆丒僈儕儗僀偼朷墦嬀偱娤應偟丄僐儁儖僯僋僗愢偱偼婳摴偑娤應偲傄偭偨傝堦抳偟側偄偑丄僐儁儖僯僋僗愢傪巟帩偟偨丅摨偠偙傠僪僀僣偺儓僴僱僗丒働僾儔乕偼僐儁儖僯僋僗愢傪廋惓偟丄榝惎偼墌婳摴偱偼側偔懭墌婳摴傪摦偄偰偄傞偲庡挘偟偨丅偟偐偟榝惎偺塣摦傪惗偠傞椡偵偮偄偰偼帴椡愢傪峫偊偨丅1687擭僀僊儕僗偺傾僀僓僢僋丒僯儏乕僩儞偼乽僾儕儞僺僉傾乿傪挊偟偰丄懢梲偲偺嫍棧偺擇忔偵斀斾椺偡傞枩桳堷椡傪壖掕偟偰懭墌婳摴傪偊偑偔偙偲傪徹柧偟偨丅寧偵抧媴傪弰傞懭墌婳摴傪昤偒丄榝惎偵懢梲傪弰傞懭墌婳摴傪昤偐偣傞椡偑枩桳堷椡乮廳椡乯偩偲偡傞愢傪彞偊偨丅僯儏乕僩儞偺廳椡棟榑偑忢偵堷椡偲偟偰摥偔傛偆側忦審偱偼丄柍尷戝偺惷揑塅拡儌僨儖偼偁傝摼側偄偙偲偑帵嵈偝傟偨丅20悽婭偵側傞傑偱塅拡偑朿挘偡傞偲偐廂弅偡傞偲偐峫偊傞恖偼扤傕偄側偐偭偨丅墦曽偺惎偑懢梲偺昞柺偲摨偠傛偆偵婸偄偰偄傞偺偼丄桳尷偺帪娫偵岝傝偼偠傔偨偲壖掕偡傞埲奜偵偼側偄丅偡傞偲惎偺摂傝傪嵟弶偵摂偟偨偺偼壗偐偲偄偆栤戣偲側傞丅塅拡偺婲尮偵偮偄偰偼懢屆偺愄傛傝廆嫵偵傛偭偰榑偠傜傟偰偒偨丅塅拡偺戞堦尨場偲偟偰乽恄乿偑愝掕偝傟偨偺偱偁傞丅惞傾僂僌僗僠僰僗偼乽恄偺崙乿偱塅拡憂憿偺帪婜傪婭尦慜5000擭偵愝掕偟偨丅傾儕僗僩僥儗僗偼恄偺娭梌偑戝偒偡偓傞偲偟偰揤抧憂憿愢傪庢傜側偐偭偨丅僇儞僩偼1781擭乽弮悎棟惈斸敾乿偵偍偄偰塅拡偺帪娫揑側巒傑傝傗塅拡嬻娫偵尷奅偑偁傞偐偳偆偐傪専摙偟偨丅偳偪傜偵偟偰傕柕弬乮擇棩攚斀乯偑偁傞偲偟偰丄寢榑偼弌偝側偐偭偨丅塅拡偼惷揑偱偁傝曄壔偑側偄偲怣偠偰偄偨偙傠偼丄塅拡偵巒傑傝偑偁偭偨偐偳偆偐偼宍帶忋妛偁傞偄偼恄妛偺栤戣偱偁偭偨丅偟偐偟1929擭僄僪僂傿儞丒僴僢僽儖偑墦曽偺嬧壨偑変乆偐傜媫懍偵墦偞偐偭偰偄傞偲偄偆夋婜揑側娤應傪峴偭偨丅塅拡偑朿挘偟偮偮偁傞偺偩丅弶婜偵偼揤懱偺暔幙枾搙偼崅偐偭偨丅僴僢僽儖偺娤應偼丄塅拡偑柍尷偵彫偝偔丄柍尷偵擹枾偩偭偨價僢僋僶儞偲屇偽傟傞帪揰偑偁偭偨偙偲傪帵嵈偟偨丅偦傟偼尰嵼偵壗傕塭嬁傪梌偊側偄偺偩偐傜丄偦傟埲慜偺娤應壜擻側寢壥偼懚嵼偟側偄丅偦傟埲慜偺帪娫偼掕媊晄擻偱偁傞偲偄偆堄枴偱丄價僢僌僶儞偑帪娫偺巒傑傝偱偁偭偨丅塅拡偵偮偄偰岅傞壢妛棟榑偲偼丄嘆湏堄揑側梫慺傪彫悢偟偐娷傑側偄儌僨儖偱懡偔偺娤應寢壥傪惓妋偵愢柧偱偒傞偙偲丄嘇娤應偺寢壥偵偮偄偰妋掕揑側梊應傪峴偆傕偺偲棟夝偝傟傞丅偳偺傛偆側暔棟棟榑傕壖愝偱偁傝丄巄掕揑側傕偺偱偁傞偙偲傪柶傟側偄偑丄娤應偵傛偭偰尨棟忋斀徹偡側傢偪斲擣偱偒傞傛偆側梊應傪偙側偆偙偲偑偱偒傞偙偲偑丄椙偄棟榑偺忦審偱偁傞丅壢妛棟榑偺嵟廔栚昗偼丄慡塅拡傪婰弎偱偒傞扨堦偺棟榑傪採嫙偡傞偙偲偱偁傞偲偝傟傞丅偙傟傑偱塅拡偺婲尮傪専徹偡傞偙偲偼宍帶忋妛偺栤戣偱偁偭偨丅塅拡傪堦捦傒偡傞偙偲偼旕忢偵崲擄偱偁傞丅偟偨偑偭偰晹暘棟榑傪峔抸偟偰峌傔傞偙偲偵側傞丅僯儏乕僩儞偺廳椡棟榑丄堦斒憡懳惈棟榑丄検巕椡妛偑晹暘棟榑偲偟偰懚嵼偡傞丅堦斒憡懳惈棟榑偲検巕椡妛傪摑崌偟偰廳椡偺検巕榑傪嶌傞偙偲偑惛椡揑偵恑傔傜傟偰偒偨丅偙傟偑崱擔偺暔棟妛偺庡梫側壽戣偱偁傞丅

嘊丂扚岲岾挊丂乽側偤抧媴偵偩偗丄棨偲奀偑偁傞偺偐乿乮娾攇壢妛儔僀僽儔儕乕丂2012擭乯

丂

杮彂偼抧媴壢妛偱偁傝丄抧媴偺抋惗偵娭偡傞揤暥妛偺晹暘偺傒傪奣妵偡傞偲榝惎抧媴偼師偺傛偆偵側傞丅堦斒揑偵惎偼塅拡嬻娫偵昚偆僈僗偲僟僗僩傪尨椏偲偟偰抋惗偟偨丅徴寕攇偺梙傜偓偱暘巕塤偺嬅弅偑恑傓偲丄拞怱偵懢梲傪帩偮乽尨巕懢梲宯墌斦乸偑嶌傜傟偨丅懢梲偐傜嶰揤暥扨埵乮抧媴丒懢梲娫嫍棧1.5壄Km亊3乯偵埵抲偡傞乽愥慄乿乮H2O偺徃壺壏搙170亱K)偺撪懁偱偼娾愇傗嬥懏丄奜懁偱偼昘偑庡惉暘偱偁傞丅愥慄側偄偱偼娾愇偺旝榝惎乮戝偒偝悢Km)偑宍惉偝傟丄廳椡偵傛傞徴撍丒崌懱傪孞傝曉偡丅戝偒偄傕偺傎偳廳椡偵傛偭偰偝傜偵戝偒偔側傞乽朶憱揑惉挿乿偑恑傒丄寧掱搙偺戝偒偝偺娾愇宆乽尨巒榝惎乿偲惉挿偡傞丅懢梲偐傜偺嫍棧偑墦偔側傞傎偳峀偄斖埻偐傜旝榝惎傪廤傔傞偙偲偑偱偒傞偺偱丄戝偒側榝惎偑宍惉偝傟傗偡偄丅抧媴宆榝惎偺椞堟偱偼丄尨巕榝惎偑偝傜偵徴撍丒崌懱偟偰榝惎偑嶌傜傟偨丅栘惎傛傝偝傜偵奜懁偺榝惎偼徴撍昿搙偑掅偄偨傔僈僗偑嶶堩偟枾搙偺掅偄榝惎偵側偭偨丅懢梲偐傜偺嫍棧偵傛偭偰丄偟偭偐傝偟傑偭偨抧媴宆榝惎丄嫄戝側栘惎宆榝惎丄揤墹惎宆榝惎偵暘偗傜傟傞丅抧媴宆榝惎偺奜懁偵偼丄栘惎偺嫄戝側幙検偵傛偭偰惎偵側傝懝偹偨彫榝惎懷偑偁傞丅偙偺懷偐傜瑕愇偑抧媴偵棊偪傞偙偲偑偁傞丅偦偺側偐偵偼乽巒尨揑乿側乽扽慺幙僐儞僪儔僀僩乿偺娾愇傕嬐偐側偑傜偁傞丅偄傑偐傜45壄7000枩擭慜偵懢梲宯榝惎偺宍惉偑巒傑偭偨偲偝傟偰偄傞丅偦傟偼價僢僋僶儞傛傝93壄擭屻偺帠偱偁傞丅廤愊偲崌懱偺僄僱儖僊乕偼擬偵揮姺偝傟偨丅偦偺娾愇偺婗敪惉暘偑僈僗壔偟偰塅拡傊嶶堩偟偨傕偺傕偁傞偑丄廫暘戝偒側幙検傪帩偮抧媴偱偼廳椡偵傛偭偰尨巕戝婥偺抋惗偲側偭偨丅尨巒抧媴偼崅壏偱慡懱偑梟梈偟偰乽儅僌儅僆乕僔儍儞乿偑暘晍偟偰偄偨丅枾搙偺崅偄嬥懏偼拞怱偵捑傫偱備偒抧媴偵嬥懏妀偑嶌傜傟偨丅45壄2000擭慜丄嫄戝榝惎乽僥傿傾乿偑抧媴偵徴撍偟寧偑抋惗偟偨丅瑕愇偺廤拞揑棊壓丒廤愊偼丄38壄擭慜偐傜40壄擭慜偱巭傑偭偨丅旝榝惎偺廤愊偑傎傏廔椆偟抧媴昞柺偑椻媝偵岦偐偭偨偺偼38壄擭慜偲側傞丅45壄擭慜偐傜38壄擭慜偺帪戙傪乽柣墹戙乿偲屇傇丅椻媝偵敽偄抧妅偑峔惉偝傟丄僾儗乕僩僥僋僩僯僋僗偑嶌摦偟偼偠傔偨丅僌儕乕儞儔儞僪偺僀僗傾偵偦偺妸傝崬傒抧憌偵晅拝偟偨乽晅壛懱乿偑敪尒偝傟丄抧媴嵟屆偺惗柦偺抋惗傪暔岅傞丅偙偙偐傜乽巒惗戙乿偲傛傇丅傛偔抦傜傟偰偄傞傛偆偵抧媴嵟弶偺惗柦偼丄崱偐傜35壄擭乕38壄擭慜偵尨巒偺奀梞偱擬悈偑暚偒弌偡応強偱抋惗偟偨傛偆偱偡丅悈偑側偄偲惗柦偺抋惗偼側偐偭偨丅妋偐偵悈偺懚嵼偼抧媴偺榝惎偲偟偰偺恑壔偵傕寛掕揑側塭嬁傪梌偊偨丅摨偠抧媴宆榝惎偱偁傞嬥惎傗壩惎偺戝婥偵斾傋偰埑搢揑偵擇巁壔扽慺偵朢偟偐偭偨抧媴戝婥偼丄惗暔偺岝崌惉偵傛傞庢傝崬傒傗丄奀悈傊偺梟偗崬傒偵傛傞扽巁墫偲偟偰偺娾愇傊偺屌掕偺偨傔偱偁傞丅抧媴偺曄摦傪巟攝偡傞僾儗乕僩僥僋僩僯僋僗偼丄抧媴傪暍偆奧乮抧妅乯偑悈傪娷傓偨傔偵丄棳摦惈傗惼庛惈偵傛偭偰摦偔偙偲偑偱偒偨偺偱偁傞丅悈偑懚嵼偟側偄嬥惎偱偼崉懱偺奧偑偟偭偐傝抧妅傪屌傔丄偦偺壓偱儅儞僩儖偑懳棳偡傞偩偗偱丄奧乮僾儗乕僩乯偑堏摦偡傞偙偲偼側偐偭偨丅偦偙偱拲栚偟偨偄偙偲偼抧媴昞柺偺嶰妱偼棨偱偍偍傢傟偰偄傞丅偮傑傝棨偲奀偼憡曗揑偵摥偄偰偄傞偺偱偡丅奀掙偺壓偵棨偺婲尮偑偁傞偙偲偵拲栚偟偰杮彂偑惗傑傟偨偺偱偡丅側偤抧媴偩偗偵棨抧偲奀偑偁傞偺偐偲偄偆栤偄偵杮彂偼戝棨抧妅偺宍惉儌僨儖傪棙梡偟偰揥奐偟偰偄傑偡丅偟偐偟側偑傜側偤抧媴偩偗偵奀偑偁傞偺偐偲偄偆栤偄偵偼摎偊偰偄傑偣傫丅奀偁傝偒偐傜僗僞乕僩偟丄偦傟偑戝棨抧妅宍惉偵梌偊偨塭嬁偲偦偺摦場傪媍榑偟偰偄傞傛偆偱偡丅

塅拡偵偼丄怐暔柾條偺傛偆偵乽嬧壨乿偑懚嵼偡傞丅嬧壨偼堦條偵塅拡偵暘晍偟偰偄傞偺偱偼側偔丄夠乮嬧壨抍丄挻嬧壨抍乯偑夛偭偨傝丄偦傟傜偑宷偑偭偨傛偆側僷僞乕儞偑尒偊偰偔傞丅嬧壨偵偼懡偔偺峆惎偲庡偲偟偰婓敄側悈慺偲僿儕僂儉僈僗偲惓懱晄柧偺埫崟暔幙乮僟乕僋儅僞乕乯偑廤偭偰弌棃偰偄傞丅奒憌揑偵偼丄乽戝塅拡丄偍偲傔嵗挻嬧壨抍丄嬊強嬧壨孮丄揤偺愳嬧壨丄僆儕僆儞榬丄懢梲宯丄抧媴乿偲側傞丅変乆偺嬧壨宯乮揤偺愳嬧壨乯傕嬧壨偺堦偮偱偁傞丅嬧壨宯偵偼悢愮壄偺峆惎偑偁傝丄偦偺撪偺堦偮偱偁傞懢梲偵偼丄抧媴傪娷傔偰榝惎偑偄偔偮傕廃夞偟偰偄傞丅榝惎偼懢梲偵斾傋傞偲彫偝側揤懱偱偁傝丄嵟傕戝偒側栘惎偱傕幙検偼懢梲偺栺1/1000偱偁傞丅1940擭戙偵偼揤暥妛幰偼懢梲埲奜偺峆惎偺廃傝偺榝惎乮宯奜榝惎乯扵偟巒傔偨丅嵟弶偺撪偼榝惎偺岞揮偵傛偭偰峆惎偺埵抲偑廃婜揑偵曄壔偡傞偺傪惛枾偵應掕偡傞偙偲偱榝惎傪扵偟偨丅抧媴忋偱偺應掕偱偼戝婥偺梙傜偓偑偁傞拞偱峆惎偺埵抲傪惓妋偵媮傔傞偙偲擄偟偔丄偐偮岞揮廃婜偑挿偄乮悢擭乕壗廫擭乯偺偱娤應婜娫偑挿偄偲偄偆寚娮傪帩偭偰偄偨丅偦偙偱拞怱惎偺摦偒傪怓偺曄壔偱挷傋傞乽帇慄懍搙朄乿偑嵦梡偝傟偨丅偟偐偟1990擭傑偱偼壗傕敪尒偱偒側偐偭偨丅1995擭偺儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺敪尒屻偼師乆偲怴榝惎偑敪尒偝傟丄2003擭偵宯奜榝惎偺敪尒悢偼100屄傪挻偊丄2010擭偵偼500屄丄2016擭偵偼3500屄偲側偭偨丅2009擭偵働僾儔乕塅拡朷墦嬀偑懪偪忋偘傜傟偰丄榝惎偺敪尒悢偑壛懍偝傟偨丅娤應偵傛偭偰宯奜榝惎偑懡條側巔傪偟偰偍傝丄偐偮宯奜榝惎偼曃嵼偟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅懢梲宆峆惎乮廳偝丄昞柺壏搙丄僄僱儖僊乕乯偺幚偵敿暘偔傜偄偵榝惎偑夞偭偰偄傞丅懢梲偲抧媴娫偺嫍棧乮1揤暥扨埵乯傎偳偱丄抧媴偔傜偄偺戝偒偝偺彫偝側榝惎偼娤應偡傞偙偲偼梕堈偱偼側偄丅抧媴偵帡偨榝惎偺懚嵼妋棫偼栺10亅20%偵側傞丅埲忋偼嬧壨宯偱懢梲偺嬤偔偺峆惎偩偗傪扵嶕偟偨偵夁偓側偄丅懢梲宯偑偱偒偨儌僨儖偵乽憳嬾愢乿偲偄偆峫偊偑偁偭偨丅偦傟偼嬌傔偰帠徾妋棪偺掅偄尰徾偱偁傞丅懢梲丄抧媴偺懚嵼傪傾僾儕僆儕偵擣傔傞峫偊傪乽恖娫尨棟乿丄乽懢梲宯拞怱庡媊乿丄乽抧媴拞怱庡媊乿偲屇傇丅懢梲宯偼摿暿側懚嵼偲偄偆峫偊偵偼惣墷僉儕僗僩暥壔偑塭嬁偟偰傛偆偱偁傞丅偦傟偵懳偟偰昗弨揑側榝惎宍惉儌僨儖偺嵟傕婎杮揑側峫偊偼丄榝惎宯偼僈僗墌斦偐傜偱偒偨偲偡傞乽墌斦壖愢乿偱偁傞丅僈僗墌斦偑幚嵺偵娤應偝傟偰偐傜偼壖愢偱偼側偔側偭偨丅嬧壨宯偵偼悈慺偲僿儕僂儉傪庡惉暘偲偡傞惎娫僈僗塤偑昚偭偰偄傞丅偦偺擹偄晹暘偱廳椡偵傛傝偝傜偵枾搙偑崅傑傝傗偑偰僈僗惎偺拞怱偵尨巒惎偑宍惉偝傟傞丅偦偺拞怱壏搙偑1壄擭偖傜偄偵偼悈慺偺妀梈崌傪婲偙偟偰岝傝弌偟埨掕側峆惎偲側傞丅廂弅慜偺惎娫僈僗偼傢偢偐側偑傜夞揮偟偰偍傝丄廂弅偑恑峴偡傞偵偮傟夞揮偑憗傑傝墦怱椡偱尨巒惎偐傜棧傟丄偦偺廃傝傪墌斦忬偵廃夞偡傞傛偆偵側傞丅偙傟偑榝惎宯偺傕偲偵側傞僈僗墌斦偱偁傞丅傎傏偡傋偰偺尨巒惎偺廃傝偵僈僗墌斦偑懚嵼偡傞偙偲偑朷墦嬀偱娤嶡偝傟傞丅懢梲宯偱偼榝惎偺婳摴柺偼懙偭偰偄傞偺偱暯偨偄墌斦榝惎宯偑偱偒偨偲峫偊傜傟傞丅嬧壨偺僈僗偺拞偵偼丄巁慺丄扽慺丄僱僆儞丄拏慺丄儅僌僱僔僂儉丄働僀慺丄揝側偳偺旝検尦慺乮廳尦慺乯偑旝検側偑傜娷傑傟傞丅懠偺峆惎偑擱偊傞帪偵拞怱晹偱偮偔傜傟丄偦偺惎偺嵟婜偺僗僥乕僕偱挻怴惎敋敪傪偍偙偟偰嬧壨偵偽傜傑偐傟傞丅旝彫側僠儕偵嬅弅偟僈僗偺拞傪昚偭偰偄傞丅偙傟傜偑榝惎偺傕偲偵側傞丅抧媴傗壩惎偼娾愇傗揝偱偱偒偰偄傞偑丄揤墹惎傗奀墹惎偵偼昘傕懡偄丅栘惎傗搚惎偼僈僗偺夠偩偑拞怱偵偼娾愇丄揝偺恈偑偁傞傛偆偩丅偙傟傜偺恛偑徴撍崌懱傪孞傝曉偟榝惎傪嶌偭偰備偔丅偙偆偟偰峆惎偺廃傝偵偼昁慠揑偵榝惎宯偑宍惉偝傟傞偺偱偁傞丅

宯奜榝惎偺抦尒偵偼娤應曽朄偺惂栺偲偄偆僶僀傾僗偑偐偐偭偰偄傞丅宯奜榝惎偑崱尒偊偰偙側偄偺偼柍偄偺偱偼側偔丄娤應媄弍偺忋偱尒偊側偄偩偗偱偁傞偐傕偟傟側偄偙偲傕怱偟側偗傟偽側傜側偄丅宯奜榝惎傪敪尒偡傞娤應朄偵偼丄戝暿偡傞偲朷墦嬀偱捈愙尒傞乽捈愙嶣憸朄乿丄拞怱惎偺岝偺曄摦偐傜娫愙揑偵榝惎傪敪尒偡傞乽娫愙朄乿偑偁傞丅拞怱惎偺嫮楏側岝偺懁偵偁傞榝惎偺岝傪懆偊傞偺偼梕堈偱偼側偄丅側偤側傜拞怱惎偲榝惎偺岝搙斾偼1壄攞埲忋傕偁傞偺偱榝惎偺岝偼岆嵎偵杽傕傟傞壜擻惈偑崅偄丅偟偐偟拞怱惎偐傜悢廫揤揤暥扨埵棧傟偨婳摴傪夞傞嫄戝榝惎偼捈愙嶣憸偑惉岟偟偰偄傞丅乽娫愙朄乿偵偼壗庬椶傕偺娤應曽朄偑偁傞丅僪僢僾儔乕岠壥傪巊偭偰拞怱晹偺傆傜偮偒傪攇挿偺曄壔偱尒傞乽帇慄懍搙朄乿丄榝惎偑拞怱惎偺堦晹傪塀偡乽怘乿偱尒偮偗傞乽僩儔儞僕僢僩朄乿丄傾僀儞僔儏僞僀儞偺堦斒憡懳惈棟榑傪巊偭偰廳椡儗儞僘岠壥傪尒傞乽廳椡儅僀僋儘儗儞僘朄乿丄乽埵抲娤應朄乿側偳偱偁傞丅1995擭傑偱偼帇慄懍搙朄乿偑嵟傕廳梫側曽朄偩偭偨偑丄2009擭NASA偑懪偪忋偘偨働僾儔乕塅拡朷墦嬀偺妶桇偵傛傝乽僩儔儞僕僢僩朄乿偑怴宯奜榝惎傪師乆偲敪尒偟偰偄傞丅乽埵抲娤應朄乿偼愄偐傜偺揱摑揑側曽朄偩偑怴宯奜榝惎傪堦偮傕敪尒偟偰偄側偄丅乽廳椡儅僀僋儘儗儞僘朄乿偼乽帇慄懍搙朄乿傗乽僩儔儞僕僢僩朄乿偱偼敪尒偟偵偔偄拞怱惎偐傜悢揤暥扨埵偟偐棧傟偰偄側偄榝惎偑敪尒偝傟傗偡偄丅乽捈愙嶣憸朄乿偱偼悢廫揤暥扨埵埲忋墦偄婳摴偺榝惎傪敪尒偱偒傞偲偄偆丄曽朄枅偵堦挿堦抁偑偁傞丄憡曗揑側娭學偱偁傞丅乽帇慄懍搙朄乿丄乽僩儔儞僕僢僩朄乿丄乽廳椡儅僀僋儘儗儞僘朄乿偺嶰偮偺曽朄偵偮偄偰偝傜偵弎傋傛偆丅

乽帇慄懍搙朄乿丗丂懢梲宯奜偺榝惎傪敪尒偡傞娤應庤朄偺1偮偱丄僪僢僾儔乕朄偲傕傛偽傟偰偄傞丅榝惎傪傕偮峆惎偼丆岞揮偡傞榝惎偺廳椡偵傛偭偰廃婜揑偵傆傜偮偔丅娤應幰偺帇慄曽岦偵峆惎偑嬤偯偄偰偄傞偲偒偵偼丄峆惎偐傜敪偣傜傟偨岝偺攇挿偼抁偔側傝丄墦偞偐傞偲偒偵偼挿偔側傞丅偦偺傛偆側廃婜揑側攇挿偺曄壔傪娤應偡傞偙偲偵傛偭偰榝惎偺懚嵼偑専弌偝傟傞丅偙傟傑偱偵敪尒偝傟偨宯奜榝惎偺懡偔偼丆偙偺庤朄偵傛傞傕偺偱偁傞丅揤懱傪娤應偟偨偲偒偺帇慄偵悅捈側懍搙惉暘傪愙慄懍搙 偲偄偄丄帇慄懍搙偲愙慄懍搙偺儀僋僩儖傪崌惉偟偨傕偺偑偦偺揤懱偺嬻娫懍搙 偱偁傞丅懡偔偺楢惎偱偼晛捠丄変乆抧媴偐傜娤應偟偨帪偺婳摴柺偑帇慄偵懳偟偰孹偄偰偄傞偨傔丄婳摴塣摦偵傛偭偰椉曽偺惎偺帇慄懍搙偑悢km/s掱搙曄摦偡傞丅偙偺傛偆側惎偱偼僗儁僋僩儖偑僪僢僾儔乕岠壥偵傛偭偰廃婜揑偵曄壔偡傞偨傔丄岝妛婡婍傪梡偄偨幚帇娤應偱2偮偺惎傪暘夝偱偒側偄応崌偱傕丄幚嵺偵偼楢惎偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅拞怱惎偵懳偡傞榝惎偺岞揮廃婜偼僯儏乕僩儞椡妛傛傝嫍棧偺3/2忔偵斾椺偡傞丅拞怱惎乮峆惎乯偺傆傜偮偒偺敿宎偼2偮偺惎偺廳怱偺嫍棧偱偁傝丄2偮偺惎偺嫍棧傪幙検偱暘偗偨傕偺偱偁傞偺偱丄榝惎偑廳偄傎偳傆傟敿宎偼戝偒偔側傞丅傆傟偺懍搙偼傆傟偺墌廃傪岞揮廃婜偱妱偭偨傕偺偱丄岞揮廃婜偺抁偄拞怱惎傗傆傟敿宎偺戝偒偄廳偄乮楢惎偺廳怱偑榝惎懁偵嬤偔側傞乯傎偳戝偒偔側傞丅偦偆偄偆榝惎傎偳敪尒偟傗偡偄丅僪僢僾儔乕岠壥偺曄摦廃婜偑暘偐傞偲榝惎偵婳摴敿宎偑傢偐傞丄僪僢僾儔乕岠壥偺嫮偝偑傢偐傟偽丄榝惎偺幙検偑暘偐傞丅儂僢僩丒僕儏僺僞乕偱偼帇慄懍搙偼50亅100m/s側偺偱梕堈偵専弌偱偒傞乮尰嵼偺専弌尷奅偼1m/s)丅懢梲偐傜4.25岝擭偟偐棧傟偰偄側偄僾儘僉僔儅丒働儞僞僂儕僗惎偺榝惎偑帇慄懍搙朄偱敪尒偝傟偨丅岞揮廃婜偺挿偄榝惎乮婳摴敿宎偑戝偒偄榝惎乯偼丄娤應傪岞揮廃婜娫偼懕偗側偗傟偽側傜側偄偺偱廫悢擭偐偐傞榝惎偼妋擣偱偒側偄丅

乽僩儔儞僕僢僩朄乿丗丂拞怱惎偺慜傪榝惎偑捠夁偡傞偲乽怘乿偵側傝拞怱惎偺柧傞偝偑尭傞丅椺偊偽懢梲偺慜傪栘惎偑偝偊偓傞偲尭岝棪偼1%偲側傝丄梕堈偵敾掕偱偒傞丅廃婜揑偵尭岝偑婲偒傟偽偦偺廃婜偑榝惎偺岞揮廃婜偱偁傝丄榝惎偺婳摴敿宎偑媮傑傝丄尭岝偺戝偒偝偐傜榝惎偺抐柺愊偑暘偐傞丅働僾儔乕塅拡朷墦嬀偼嬻婥偺梙傜偓偑側偄塅拡嬻娫偱偺娤應側偺偱丄尭岝棪0.01% 傑偱偺尭岝傪應掕壜擻偱丄懢梲偵懳偡傞抧媴傗壩惎偺戝偒偝偺榝惎傪娤嶡偱偒傞丅乽帇慄懍搙朄乿偵偍偄偰傕媍榑偟偨傛偆偵丄怘傪娤應偱偒傞偵偼榝惎婳摴柺偲帇慄曽岦偑摨偠偱偁傞偙偲偑昁梫偱丄婳摴柺偑帇慄曽岦偵悅捈側傜丄寛偟偰怘偼娤嶡偱偒側偄丅偟偐偟榝惎偑拞怱惎偺偡偖嬤偔傪夢偭偰偄傞側傜丄婳摴柺妏搙偑彮偟偢傟偰偄偰傕怘偼娤嶡偱偒傞丅0,05揤暥扨埵偵偄傞儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺応崌偼怘偑娤嶡偱偒傞妋棪偼10%掱搙偵側傞丅岞揮廃婜偛偲偵怘偑婲偒傞偺偱丄儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺応崌悢擔偵1夞偼偦偺僠儍儞僗偑偁傞丅栘惎偼12擭偵1夞偱偁傞丅丂廬偭偰乽僩儔儞僕僢僩朄乿偼榝惎偑拞怱惎偐傜棧傟傞傎偳旕忢偵晄棙偵側傞丅乽帇慄懍搙朄乿偼娤嶡壜擻側婳摴敿宎丄幙検偺斖埻偵擖偭偰偄傞側傜丄婎杮揑偵偄偮偱傕壜擻偱偁傞丅

乽廳椡儅僀僋儘儗儞僘朄乿丗

廳椡儗儞僘偲偼丄岝偑嬋偑傞偙偲偼堦斒憡懳惈棟榑偐傜摫偐傟傞尰徾偱丄堦斒憡懳惈棟榑偺惓摉惈傪徹柧偟偨尰徾偺傂偲偮偱偁傞丅岝偼廳椡偵傂偒偮偗傜傟偰嬋偑傞傢偗偱偼側偔丄廳偄暔懱偵傛偭偰備偑傔傜傟偨帪嬻傪恑傓偨傔偵嬋偑傞丅懳徾暔偲娤應幰偺娫偵戝偒偄廳椡尮偑偁傞偲丄偙偺尰徾偵傛傝岝偑嬋偑傝丄娤應幰偵暋悢偺宱楬傪捠偭偨岝偑摓払偡傞偙偲偑偁傞丅偙傟偵傛傝丄摨堦偺懳徾暔偑暋悢偺憸乮嫊憸乯偲側偭偰尒偊傞丅岝偑嬋偑傞忬懺偑岝妛儗儞僘偵傛傞岝偺孅愜偲帡偰偄傞偨傔廳椡儗儞僘偲尵傢傟傞丅儅僀僋儘儗儞僘 偲偼丄旕忢偵彫偝偄儗儞僘尮偺偨傔儗儞僘岠壥偼庛偄偑丄岝偺嬋偑傝偱偼側偔丄岝偺柧傞偝偺帪娫曄壔偵傛偭偰儗儞僘尰徾偩偲悇掕偝傟傞尰徾丅攚屻偺峆惎偺岝偑憹岝偝傟傞丅嬧壨撪偺僟乕僋僴儘乕傪宍惉偡傞彫揤懱偑丄抧媴偐傜墦曽偺揤懱偲偺帇慄曽岦傪墶愗傞偲偒側偳偵敪惗偡傞椺偑抦傜傟偰偄傞丅榝惎偺婳摴敿宎偑悢揤暥扨埵偺偲偒堦斣戝偒側憹岝偲側傞丅偙偺曽朄偼丄婳摴敿宎偑彫偝側榝惎偺専弌偑摼堄側乽帇慄懍搙朄乿傗乽僩儔儞僕僢僩朄乿丄悢廫揤暥扨埵埲忋偺榝惎傪専弌偟傗偡偄乽捈愙嶣憸朄乿偲堘偭偰丄壩惎偖傜偄偺婳摴敿宎偺榝惎傪専弌偙偲偑偱偒傞丅

懢梲宯偱偼堦斣寉偄悈惎丄擇斣栚偺壩惎偺婳摴偼斾妑揑曃怱偟偰偄傞偑乮懭墌棧怱棪0.21丄0.093)丄偦傟埲奜偺榝惎偺婳摴偼傎傏墌偱偁傞丅敪尒偝傟偨宯奜榝惎傪婳摴敿宎丄幙検丄婳摴曃怱暆偱帵偡偲丄懢梲宯偵斾傋堎側傞懡條側巔傪偟偰偄傞丅帇慄懍搙朄偱敪尒偝傟偨榝惎偺幙検偲婳摴挿敿宎傪僾儘僢僩偟偰暘晍傪尒傞偲丄榝惎幙検偑廳偔乮栘惎傪侾偲偟偰乯丄婳摴挿敿宎偼抁偄乮抧媴偺揤暥扨埵傪侾偲偟偰乯僝乕儞偵屌傑偭偰偄傞丅媡偵尵偆偲懢梲宯偺榝惎偼慡懱偲偟偰拞怱惎懢梲偐傜棧傟偨婳摴偵偁傞丅帇慄懍搙朄偱敪尒偱偒傞榝惎傪帩偮峆惎偼慡懱偺敿暘掱搙偲尵傢傟偰偄傞丅懢梲宯榝惎偼宯奜榝惎偵斾傋偰堎條偱偁傞丅屆揟揑昗弨儌僨儖偱偼婳摴敿宎偑彫偝偄椞堟偵偼娾愇傪庡惉暘偲偡傞榝惎偲丄偦偺奜懁偵偼僈僗傪庡惉暘偲偡傞嫄戝僈僗惎塤偵暘偐傟傞丅偦偺幙検斾偼1000攞偵側傞傕偺傕偁傞丅帇慄懍搙朄偱幙検偑暘偐傝丄僩儔儞僕僢僩朄偱戝偒偝偑暘偐傞偺偱椉曽偺僨乕僞乕偑偁傟偽枾搙偼悇掕偱偒傞丅枾搙偐傜僈僗榝惎側偺偐丄娾愇傗昘榝惎側偺偐嬫暿偑偮偔丅敪尒偝傟偨宯奜榝惎偱摿堎側榝惎傪僺僢僋傾僢僾偟偰偍偙偆丅

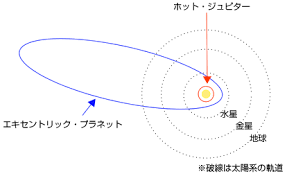

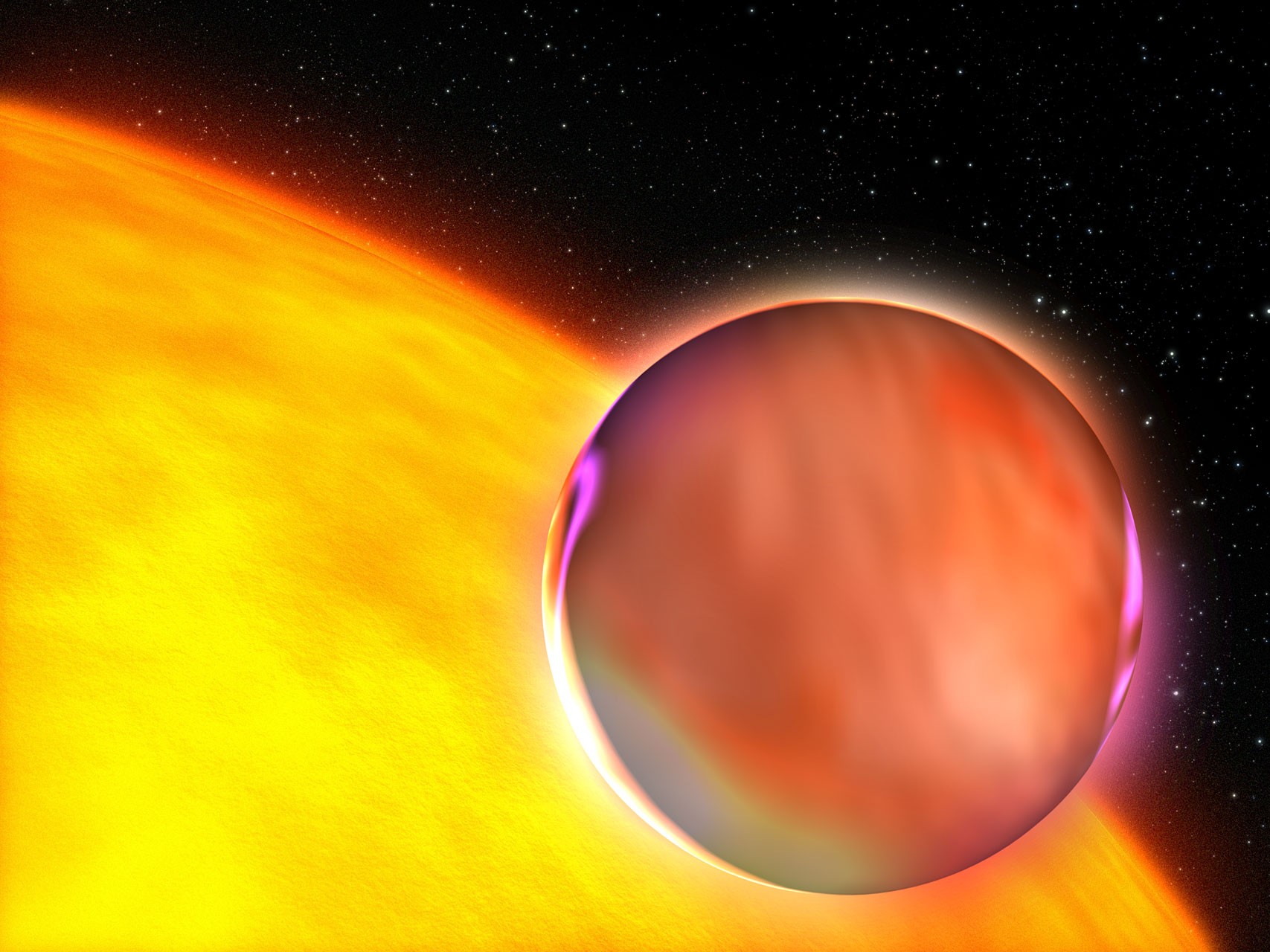

嘆丂儂僢僩丒僕儏僺僞乕

宯奜榝惎偼懢梲宯榝惎偵斾傋偰婳摴敿宎偑彫偝偄孹岦偵偁傞丅帇慄懍搙朄偑婳摴敿宎偺彫偝偄榝惎傪敪尒偟傗偡偄偲偄偆帠忣偑偁傞偑丄憐憸傪愨偡傞傎偳拞怱惎偵嬤偄嫄戝榝惎偑偁傞偙偲偑暘偐傞丅拞怱惎偵嬤偄偙偲偼偡側傢偪庈擬偺榝惎偱偁傞偲偄偆偙偲偩丅偙偺宯奜偺嫄戝僈僗榝惎傪乽儂僢僩丒僕儏僺僞乕乿乮栘惎僋儔僗偺榝惎乯偲屇傇丅0.1揤暥扨埵埲壓傪摿偵儂僢僩偲偄偆丅1995擭偵敪尒偝傟偨乽儁僈僒僗嵗51斣惎b乿偼儂僢僩丒僕儏僺僞乕偱偁偭偨丅婳摴敿宎偑0.05揤暥扨埵偱岞揮廃婜偼4擔偱偁偭偨丅婳摴廃婜埲忋娤應擭寧傪昁梫偲偡傞偺偱丄偐偭偰偼1揤暥扨埵偑尷搙偱偁偭偨偑丄崱偱偼5揤暥扨埵傑偱偼娤應壜擻偲側偭偨丅偡傞偲儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺曽偑彮悢攈偱丄偪傚偭偲棧傟偨嫄戝僈僗榝惎偑庡棳攈偲側偭偨丅丂

嘇丂僄僉僙儞僩儕僢僋丒僕儏僺僞乕

嫄戝榝惎偺婳摴偼婳摴偑榗傫偩傕偺偑懡偄丅懢梲宯偺榝惎偼奆墌偵嬤偄婳摴傪昤偔偑丄宯奜榝惎傗渁惎偼曃怱偟偰榗傫偩懭墌婳摴傪帩偮傕偺偑懡偄丅懢梲宯榝惎偱偼悈惎偑棧怱棪0.21偲堦斣榗傫偱偄傞丅宯奜榝惎偺幙検偲棧怱棪傪僾儘僢僩偟偨暘晍恾傪尒傞偲丄幙検偑戝偒偔側傞偲棧怱棪傕戝偒偔側傞孹岦偑偁傞丅僴儗乕渁惎偼棧怱棪偑0.97偲側傞偔傜偄榗傫偱偄傞丅庈擬偐傜嬌姦傪孞傝曉偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙偆偟偨嫄戝僈僗榝惎傪乽僄僉僙儞僩儕僢僋丒僕儏僺僞乕乿偲屇傇丅

嘊丂偝傜偵堎忢側儂僢僩丒僕儏僺僞乕

帇慄懍搙朄偲僩儔儞僕僢僩朄偱枾搙傪寁嶼偡傞偲丄儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺拞偵偼丄悈慺僈僗丄僿儕僂儉僈僗傛傝枾搙偺掅偄偙偲偑偁傞丅媡偵榝惎峔惉暔幙偺戝敿偑娾愇偱偁傞偐偺傛偆側旕忢偵枾搙偺崅偄嫄戝乮僈僗乯榝惎傕偁傞丅丂儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺拞偵偼拞怱惎偺帺揮偲偼媡岦偒偵岞揮偟偰偄傞傕偺偑偁傞丒懢梲宯偺榝惎偼偡傋偰懢梲偺帺揮偲摨偠曽岦偵岞揮偟偰偄傞丅宯奜榝惎偱偼拞怱惎偺帺揮偲偼媡岦偒偵岞揮偟偨傝丄悅捈曽岦偵岞揮偡傞傕偺傕偁傞丅偙傟傜傪乽媡峴儂僢僩丒僕儏僺僞乕乿偲屇傇丅帇慄懍搙朄乮僪僢僾儔乕岠壥乯偲僩儔儞僕僢僩朄乮怘攇挿曄壔乯偺岻柇側慻傒崌傢偣偱娤應偡傞丅

嘋丂儂僢僩丒僗乕僷乕傾乕僗偲儂僢僩丒僱僾僠儏乕儞

儂僢僩丒僕儏僺僞乕偑懚嵼偡傞傛偆側拞怱惎偵嬤偄嫍棧偵抧媴偺10攞埲忋偺幙検傪帩偮宯奜榝惎偑偁傞丅枾搙悇掕偵傛傞偲娾愇偐昘偲巚傢傟傞丅彮側偔偲傕僈僗榝惎偱偼側偄丅偙偺傛偆側崅壏椞堟偵偁傞枾搙偺崅偄榝惎傪乽儂僢僩丒僱僾僠儏乕儞乮奀墹惎乯乿偁傞偄偼乽儂僢僩丒僗乕僷乕傾乕僗乿偲屇傇丅

嘍丂傾乕僗偲僾儘僉僔丒働儞僞僂儕b

抧媴僒僀僘偺榝惎傪乽傾乕僗乿偲屇傇丅帇慄懍搙朄偱娤應偝傟偨乽僾儘僉僔丒働儞僞僂儕b乿乮拞怱惎幙検偼懢梲偺1/8丄榝惎婳摴敿宎偼0.05揤暥扨埵乯偺傛偆偵丄拞怱惎偑嬌傔偰寉偔丄婳摴挿敿宎偑旕忢偵彫偝偄傕偺埲奜偼梕堈偱偼側偄丅堦曽働僾儔乕朷墦嬀偵傛傞僩儔儞僕僢僩朄偱偼丄抧媴婯柾偺榝惎偑師乆偵敪尒偝傟偨丅働僾儔乕朷墦嬀偑敪尒偟偨宯奜榝惎偺榝惎敿宎偲婳摴挿敿宎乮揤暥扨埵乯傪僾儘僢僩偟偨暘晍恾偱偼丄抧媴婳摴敿宎乮侾揤暥扨埵乯埲壓丄偦偟偰榝惎敿宎偑抧媴埲忋乮奀墹惎丄揤墹惎埲壓乯偺僝乕儞偵懡偔偑懚嵼偡傞丅婳摴挿敿宎偑0.1揤暥扨埵偁偨傝偵懡偔偺榝惎偑偁傞傛偆偵尒偊傞偺偼丄帇慄懍搙朄偺怘傪娤應偟傗偡偄棙揰偱専弌妋棪偑崅偄偩偗偺帠偱懠偺斖埻偵榝惎偑側偄偙偲偱偼側偄丅偦傟偱傕抧媴婯柾偺2亅3攞偺僗乕僷乕傾乕僗僒僀僘偺榝惎偑枾廤偟偰偄傞丅儂僢僩丒僕儏僺僞乕傛傝傕儂僢僩丒僗乕僷乕傾乕僗偑埑搢揑偵懡偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

嘐丂奀傪帩偮榝惎僿價僞僽儖丒僝乕儞

榝惎昞柺偵塼懱偺奀偑懚嵼偡傞傛偆側娐嫬壏搙傪傕偮婳摴偺斖埻傪乽僿價僞僽儖丒僝乕儞乿偲屇傇丅傕偟懢梲偲摨偠柧傞偝偺峆惎傪帩偮嬧壨宯偱偼丄僴價僞僽儖丒僝乕儞偼0.9-1.5揤暥扨埵偲峫偊傜傟傞丅帇慄懍搙朄偱偺僴價僞僽儖丒僝乕儞偺抧媴僒僀僘偺榝惎敪尒偼擄偟偄丅働僾儔乕朷墦嬀偱偼彫偝偄婳摴敿宎偐傜僴價僞僽儖丒僝乕儞傑偱娤應斖埻偑偮側偑偭偰偄傞丅乽懢梲偲帡偨峆惎偵偼抧媴偺傛偆側戝偒偝偱奀傪帩偮壜擻惈偺偁傞榝惎偑敪尒偱偒傞妋棪偼10-20%偱偁傞乿偲奣擮揑偵偼尵偊傞丅埫偔愒偄M宆惎偱偼丄僴價僞僽儖丒僝乕儞偼傕偭偲拞怱惎偵嬤偄丅僾儘僉僔丒働儞僞僂儕b傕偦偺傂偲偮偱偁傞丅

16悽婭偵僐儁儖僯僋僗傗僈儕儗僀偑抧摦愢傪採彞偟丄17悽婭偵働僾儔乕偑榝惎偺懭墌婳摴傪婎慴偯偗丄僯儏乕僩儞偑椡妛傪姰惉偟偰丄懢梲宯偲偄偆傕偺偑擣幆偝傟偨丅偟偐偟偦偺婲尮偼埶慠晄柧偱偁偭偨丅18悽婭偵偼僇儞僩傗儔僾儔乕僗偑懢梲偺廃傝偺墌斦忋偺僈僗塤偐傜榝惎偑偱偒偨偲偡傞乽惎塤愢乿傪採彞偟偨丅偙傟偼墌斦壖愢偺堦庬偱偁偭偨丅20悽婭偵擖傞偲懢梲偺嬤偔傪捠夁偟偨懠偺峆惎偑懢梲偐傜榝惎偑堷偭挘傝弌偝傟偨偲偡傞乽憳嬾愢乿傕弌偨丅1960擭戙偵偼揤懱暔棟妛偵傛傞峆惎偺宍惉偲恑壔偺棟榑偑恑揥偟丄1980擭戙偵偼偦傟傪婎慴偵偟偰丄懢梲宯宍惉偺乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偑妋棫偟偨丅屆揟揑昗弨儌僨儖偼丄懢梲宯偺巔偼崌棟揑偱昁慠揑偩偲偄偆尒夝偑巟攝揑偱偁偭偨丅1995擭偵宯奜榝惎偑敪尒偝傟傞傑偱丄恖椶偼懢梲宯偟偐抦傜側偐偭偨偺偱摉慠偺擣幆偩偟丄側傞傛偆偵側傞偲偄偆乽恖娫尨棟乿傕惉傝棫偮偺偱偁傞丅栆楏側惃偄偱宯奜榝惎偑敪尒偝傟偨偙偲偱丄榝惎宯宍惉傕懢梲宯宍惉傕斾妑偺懳徾偲側傝丄乽懢梲宯拞怱庡媊乿偐傜夝曻偝傟偨栚偱尒傞傛偆偵側偭偨丅傑偢懢梲宯宍惉偺乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偺恑曕傪尒偰備偙偆丅屆揟揑昗弨儌僨儖偼乽墌斦壖愢乿丄乽旝榝惎壖愢乿偺擇杮拰傪婎慴偵偟偨丄師偺傛偆側懡抜奒僾儘僙僗偲側傞丅側偍榝惎偺婳摴偼悈惎傪彍偄偰傎傏墌婳摴偵偁傞丅

(0)丂嬧壨宯偵晜偐傇嫄戝僈僗塤偺枾搙偺崅偄偲偙傠偑廂弅偟偰懢梲幙検掱搙偺尨巒惎偑宍惉偝傟傞丅

嘆丂尨巕惎偺廃傝偵彫偝偄幙検偺尨巒榝惎宯墌斦偑宍惉偝傟傞丅墌斦偼傎偲傫偳偑悈慺丄僿儕僂儉僈僗偐傜側傞丅

嘇丂墌斦撪偱旝棻巕僟僗僩偑嬅弅偟丄働僀巁墫乮娾愇惉暘乯偲揝乮嬥懏僐傾乕惉暘乯偑屌懱僟僗僩乮悢兪m宎乯偲側傞丅悢揤暥扨埵偱偼昘傕懚嵼偡傞丅

嘊丂僟僗僩偼拞怱惎廳椡偵傛偭偰慺傕墌斦愒摴柺偵捑揳偡傞丅廫暘側岤偝偺僟僗僩憌偑宍惉偝傟傞偲丄僟僗僩憌偼妱傟偰柍悢偺夠乽旝棻巕乿乮悢Km宎乯偑宍惉偝傟傞丅

嘋丂旝棻巕偼拞怱惎傪廃夞偟丄傑傟偵徴撍偟側偑傜崌懱惉挿偟偰備偔丅

嘍丂悢揤暥扨埵埲撪偱偼丄娾愇偲揝惉暘偐傜偱偒偨彫宆抧媴宆娾愇榝惎乮悈惎丄嬥惎丄抧媴丄壩惎乯偑宍惉偝傟傞丅

嘐丂悢揤暥扨埵傛傝墦偄敿宎偱偼昘傕壛傢傝戝偒側屌懱榝惎偑偱偒傞丅抧媴幙検偺5亅6攞埲忋偵側傞偲嫮偄榝惎廳椡偺堊墌斦僈僗偑棳擖偟丄嫄戝僈僗榝惎乮栘惎丄搚惎乯偑宍惉偝傟傞丅

嘑丂悢昐枩擭傕宱偮偲丄尨巒榝惎宯墌斦僈僗偼徚幐偡傞丅

嘒丂20丄30揤暥扨埵偵偁傞揤墹惎傗奀墹惎偑姰惉偟偨帪偵偼墌斦偼徚幐偟偰偍傝丄戝検偺僈僗傪敽傢側偄昘榝惎偲偟偰巆傞丅

丂丂

丂丂

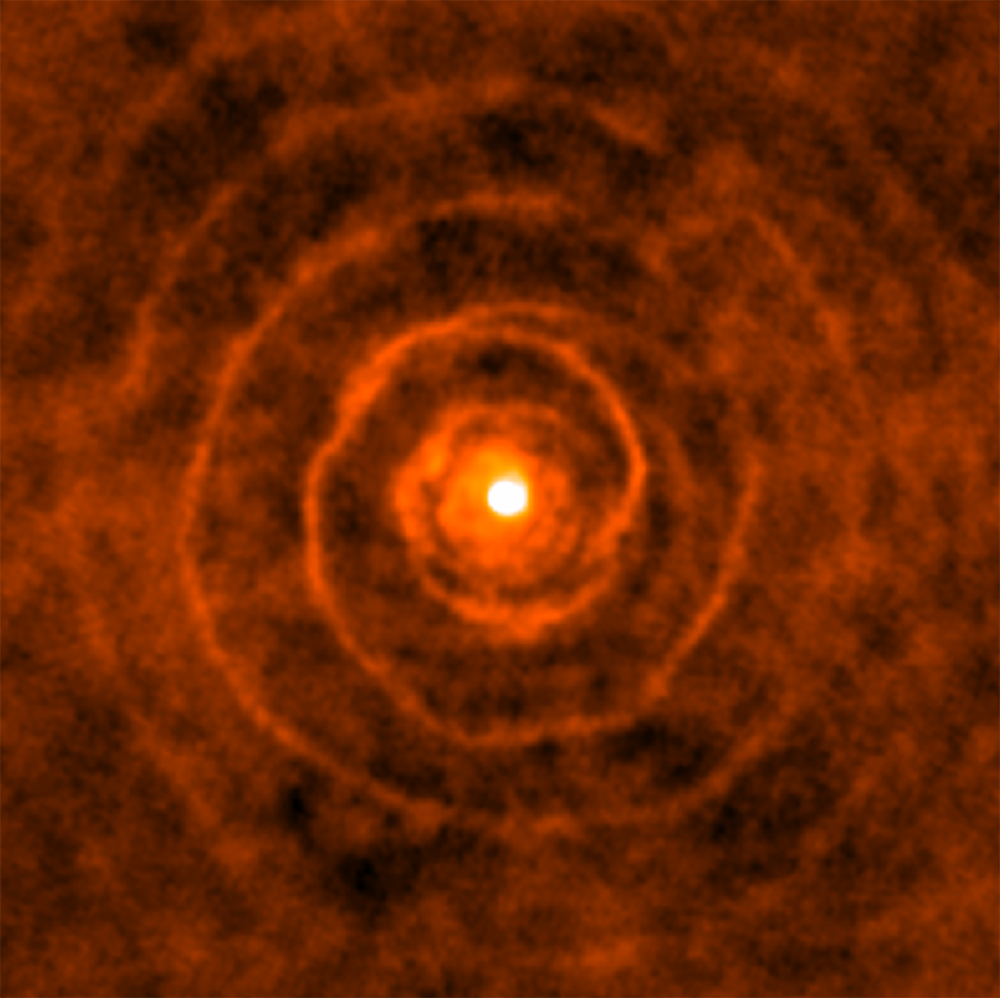

偙偺乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偼1960擭戙僜楢偺僒僼儘僲僼偵傛偭偰愭曏偑偮偗傜傟丄1970擭戙嫗搒戝妛偺椦拤巐榊傜偺僠乕儉偵傛偭偰棟榑壔偝傟偨傕偺偱偁傞丅挊幰堜揷栁巵偼1990擭戙搶嫗戝妛偺戝妛堾惗丒彆庤帪戙偵丄旝榝惎廤愊夁掱偺僗僷僐儞丒僔儏儈儗乕僔儑儞偺尋媶傪峴偄丄懢梲宯偺乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偼晛曊揑偱偁傞偙偲傪妋擣偟偨偲偄偆丅1995擭偵乽儁僈僒僗嵗51斣惎b乿偺儂僢僩丒僕儏僺僞乕偑敪尒偝傟偰埲棃丄尨巒榝惎宯墌斦僈僗偺庻柦偼悢昐枩擭偩偲偡傞榑暥偑弌偝傟偨丅乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偱偼墌斦僈僗庻柦偼1000枩擭埲忋偩偲偝傟偰偄偨偺偱丄偙傟偱偼栘惎丒搚惎偺嫄戝僈僗榝惎偼宍惉偱偒側偄丅偡傞偲栘惎傪帩偮懢梲宯偼婬側懚嵼偲側傞丅乽儁僈僒僗嵗51斣惎b乿偺敪尒幰偼丄僗僀僗丒僕儏僱乕僽揤暥戜偺僠乕儉偱偁偭偨偑丄屻偺宯奜榝惎敪尒偺儕乕僟乕僔僢僾偼UC僒儞僞僋儖乕僘峑偺儕僢僋揤暥戜偑偗傫堷偟偨丅偙偆偟偰乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偺嵞専摙偲曄妚偑巒傑偭偨丅嘆偺尨巒榝惎宯墌斦偱偁傞丅尨巒墌斦偺娤應偼1990擭戙偵巒傑傝傾儖儅揹攇朷墦嬀偺壥偨偡栶妱偑戝偒偄丅懢梲宯偺榝惎偺婳摴柺偑傎偲傫偳懙偭偰偄傞偙偲偼曣懱偲側傞墌斦偐傜榝惎偑攈惗偟偨桳椡側徹嫆偵側傞偺偩偑丄宯奜榝惎宯偱偼拞怱惎偺愒摴柺偲悅捈偺婳摴柺傪帩偮榝惎偑偁偭偨傝丄拞怱惎偺帺揮偲媡曽岦偵岞揮偡傞榝惎偑偁傞丅偟偐偟墌斦偑晛曊揑偵懚嵼偡傞偙偲偵梙傞偓偼側偔傕偼傗墌斦壖愢偼壖愢偱偼側偔妋幚側婎慴偲側偭偨丅昗弨儌僨儖偺乽旝榝惎壖愢乿偼丄嘇丄嘊丄嘋丄嘍偺夁掱傪宱偰僟僗僩仺旝榝惎仺彫揤懱乮價儖僨傿儞僌僽儘僢僋乯仺屌懱榝惎偵側傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅惎娫僈僗塤偺擹偄晹暘偑帺恎偺廳椡偱廂弅偟偰宍惉偝傟傞偲偒丄偐側傜偢尨巒榝惎宯墌斦偑宍惉偝傟傞偙偲傪丄1990擭戙僷儔儃儔傾儞僥僫揹攇朷墦嬀偱娤應偝傟偨丅側偤揹攇朷墦嬀傪巊偆偐偲偄偆偲丄尨巒榝惎宯墌斦偺壏搙偑峆惎偵斾傋偰旕忢偵掅偄偨傔丄壜帇岝偱偼尒偊側偄偺偱攇挿偺挿偄揹攇乮0.1-1mm)傪娤應偡傞偰傔偱偁傞丅偪側傒偵実懷揹榖偺揹攇偼10cm丄僥儗價揹攇偼1-10m偱偁傞丅暔懱敪偡傞揹帴攇偼壏搙偵傛偭偰堎側傞丅尨巒榝惎宯墌斦偱偼拞怱惎偵嬤偄晹暘偺壏搙偼1000亅2000K乮働儖價儞乯丄拞怱偐傜棧傟傞偲壏搙偼10亅100K偱偁傞丅偦偙偐傜敪偣傜傟傞揹帴攇偺攇挿偼0.3-0.03mm偱偁傞丅揹攇朷墦嬀偺斀幩柺偼彮乆慹偔偰傕峔傢側偄偺偱僷儔儃儔傾儞僥僫偱廫暘側偺偱偁傞丅傾儖儅揹攇朷墦嬀偱偼10Km偺斖埻偵50戜埲忋偺僷儔儃儔傾儞僥僫傪抧忋偵愝抲偟丄嫮戝側岥宎傪傕偮堦偮偺朷墦嬀偲偟偰僨乕僞乕傪崌惉偡傞偺偱偁傞丅揹攇偺憤検偐傜尨巒榝惎宯墌斦偺幙検傪悇掕偡傞偲丄墌斦偺幙検偼拞怱惎偺幙検偺1000暘偺1乣侾0偺斖埻偱偁傝丄偦偺拞怱抣偼拞怱惎幙検偺100暘偺1偲側傞丅偙偼屆揟揑昗弨儌僨儖偺懢梲宯墌斦偺幙検偵堦抳偡傞丅墌斦偺敿宎偼悢廫乣悢昐揤暥扨埵偱偁偭偨丅娤應偵傛傞偲墌斦偼悢昐枩擭偱徚幐偡傞丅墌斦偺懚嵼妋棪偼1000枩擭偱偼10亾偵夁偓側偄丅墌斦僈僗偼棎棳忬懺偱杸嶤偵傛偭偰僄僱儖僊乕傪幐偄庡偵拞怱惎偵棊偪偰徚偊偰備偔偲峫偊傜傟傞丅墌斦僈僗偼拞怱惎宍惉偺偐傝偦傔偺忬懺偱丄嵟屻偵庢傝巆偝傟偨偺偑榝惎偱偁傞丅廳尦慺偼崅壏偺峆惎偺拞偱偼僈僗偱偁傞偑丄掅壏偺墌斦偱偼堦晹偼旝棻巕僟僗僩偲偟偰嬅弅偡傞丅1400K偱揝傗働僀巁壔崌暔偺娾愇惉暘偼嬅弅偡傞丅150K偱偼昘偑嬅弅偟丄100K埲壓偱偼傾儞儌僯傾傗扽巁僈僗丄棸壔悈慺傕嬅弅偡傞丅墌斦偺壏搙偼拞怱惎偐傜偺壛擬偲曻擬偺僶儔儞僗偱寛傑傝丄拞怱惎偐傜偺嫍棧偵傛偭偰掅壓偟偰備偔丅偙傟傪乽暯峵壏搙乿偲屇傇丅擖幩検偼暔懱偺抐柺愊丄曻擬偼昞柺愊偵斾椺偡傞偺偱丄暯峵壏搙偼暔懱偺戝偒偝偵娭學側偔拞怱惎偐傜偺嫍棧偩偗偱寛傑傞丅墌斦偐傜偺揹攇偺傎偲傫偳偼僟僗僩偑敪惗尮偱偁傞丅廬偭偰揹攇偺嫮偝偼墌斦撪偺憤僟僗僩幙検偱偁偭偰丄懢梲偺廳尦慺慻惉傪婎偵偟偨僟僗僩偲僈僗偺斾乮栺100攞乯傪偐偗偰墌斦偺僈僗偲僟僗僩憤幙検傪尒愊傕傞丅僟僗僩偺枾搙偲墌斦壏搙偑拞怱惎偺嫍棧偵墳偠偰偳偆暘晍偟偰偄偨偐偲偄偆榝惎偺弶婜忦審偱偁傞偑丄偙傟偼壖掕偟偰恑傑偞傞傪摼側偄丅尰嵼偺懢梲宯榝惎傪嶌傞偺偵昁梫側墌斦偼乽懢梲宯嵟彫幙検儌僨儖乿偲尵傢傟傞丄懢梲宯偱偼榝惎偑暘晍偡傞悢廫揤暥扨埵偵擖傞墌斦憤幙検偼丄懢梲幙検偺栺100暘偺侾偱偁傞丅揹攇朷墦嬀偵傛偭偰娤嶡偝傟偨宯奜榝惎偺墌斦憤幙検偺斖埻偼丄1000暘偺侾乣100偲偄偆峀偄斖埻偱偁偭偨丅

乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偺栤戣偼僟僗僩偐傜旝榝惎傊偺惉挿夁掱偺棟榑偺庛偝偵偁傞丅旝榝惎傪嶌傞乽侾儊乕僩儖偺暻乿偺栤戣偑僋儘乕僘傾僢僾偝傟偨丅儅僀僋儘儊乕僩儖僋儔僗偺僟僗僩偼嬻婥掞峈偵傛偭偰僈僗偲堦弿偵晜梀偟偰偍傝丄偦偺傑傑偩偲墌斦僈僗偲堦弿偵側偭偰悢昐枩擭偐偗偰偠傢偠傢偲拞怱惎偵棊偪崬傫偱備偔丅偟偐偟僟僗僩偼惷揹婥偱屳偄偵晅拝偡傞偺偱丄傕偟悢僉儘儊乕僩儖偺戝偒偝偵側傟偽僈僗掞峈偼柍偔側傝丄墌斦僈僗偲偼撈棫偺塣摦偲偟偰拞怱惎偺廃傝傪廃夞偡傞丅偙偺偍偍偒偝傪乽旝榝惎乿偲屇傇丅墌斦僈僗偼棎棳忬懺偵偁傝丄儅僀僋儘儊乕僩儖偐傜僉儘儊乕僩儖偵側傞娫偱堦搑偵惉挿偡傞傢偗偱偼側偄丅10cm乣1m僒僀僘偵側傞偲僈僗掞峈傪庴偗偰岞揮偺僄僱儖僊乕傪幐偄拞怱惎偵梿慁傪昤偄偰棊偪偰偟傑偆丅儊乕僩儖僒僀僘偺棻巕偼1揤暥扨埵傪傢偢偐100擭偱棊壓偡傞寁嶼偵側傞丅偙偺擄揰傪媬偭偰榝惎傪媫懍偵惉挿偝偣傞儌僨儖乽彫愇廤愊儌僨儖乿偑搊応偟偨丅揹攇尠旝嬀偑曔傜偊偨墌斦僈僗偺幨恀偵偼丄儕儞僌忬偺幦柾條偑尒偊傞丅僟僂僩偑棊偪偰備偔夁掱偱偙偺儕儞僌忋偱旝榝惎偵惉挿偡傞偲偄偆壖愢偑採彞偝傟偰偄傞丅旝榝惎偼墌斦僈僗偺掞峈偼庴偗側偄偱丄拞怱惎偺廃傝傪岞揮偡傞丅嵟弶偼墌婳摴偱偁偭偨旝榝惎偳偆偟偺廳椡偱婳摴偑懭墌婳摴偵側傝丄弌夛偄摢偵徴撍偡傞偙偲傕偁傞丅徴撍暘夝偲偄偆傛傝廳椡崌懱偡傞偺偱偁傞丅旝榝惎偑惉挿偡傞夁掱偵傕偺偡偛偔帪娫偑偐偐傞偺偱偁傞丅摿掕偺旝榝惎偑丄懠偺懡悢偺彫偝側傕偺傪偐偒廤傔偰朶憱揑偵嫄戝壔偡傞僾儘僙僗偑偁傞丅旝榝惎偑戝偒偔側傞偵偮傟偰丄徴撍妋棪偑偳傫偳傫憹偊偰朶憱揑側惉挿傪偡傞敳偒傫偱偨榝惎傪乽尨巒榝惎乿偲屇傃丄傂偲偮偺廃夞婳摴傪堦偮偺榝惎偑撈愯偟偰惉挿偡傞偙偲傪乽壡愯惉挿乿偲偄偆丅撈愯帒杮偺宍惉夁掱偵帡偰偄傞丅傕偆徴撍偡傞憡庤偑偄側偔側偭偨帪偺尷奅幙検傪乽屒棫幙検乿偲屇傇丅懢梲宯暅尦墌斦偱偼屒棫幙検偼1揤暥扨埵偱偼抧媴幙検偺1/5偐傜1/10偔傜偄偵偟偐側傜側偄丅悈傪廤傔傞偙偲偑偱偒傞3揤暥扨埵埲忋偱幙検偼偝傜偵憹偊丄5揤暥扨埵偺栘惎偱偼墌斦僈僗傪廤傔偰抧媴幙検偺5攞掱搙偲側傞丅偱偼1揤暥扨埵偺抧媴傗嬥惎偱屒棫幙検偑彮側偄擄揰傪媬偭偨偺偑乽嫄戝徴撍儌僨儖乿偱偁偭偨丅尨巒榝惎偼墌婳摴傪帩偮偲梊憐偝傟傞丅尨巒榝惎偼旝榝惎傪廳椡偱嶶棎偡傞偙偲偵傛傝暯嬒揑偵墌婳摴傪帩偮旝榝惎偺婳摴偵側偭偰備偔丅偡側傢偪憡庤偑帺暘傛傝偐側傝彫偝偄帪丄廳椡偑掞峈椡偵傛偆偵摥偔偺偱偁傞丅偦偟偰旝榝惎偑偐偒廤傔傜傟丄墌斦僈僗傕側偔側偭偰備偔偲丄尨巒榝惎偺婳摴傪墌偵偨傕偮椡偑摥偐側偔側傝丄尨巒榝惎偺婳摴偑懭墌偵側傝丄尨巒榝惎偳偆偟偺婳摴偑岎嵎偡傞傛偆偵側傞丅偙偺懭墌婳摴壔偵傛偭偰丄尨巒榝惎摨巑偑徴撍偡傞嫄戝徴撍偺帪戙偲側傞丅0.5偐傜1.5揤暥扨埵偵偁偭偨10屄偐傜20屄偺尨巒榝惎偑徴撍傪孞傝曉偟偰嫄戝壔偟丄尰嵼偺抧媴傗嬥惎偺傛偆側幙検傪帩偮榝惎偑惗傑傟偨偲偝傟傞丅悈惎傗壩惎偺幙検偼屒棫幙検偵嬤偄偟丄嫄戝徴撍傪偨傑偨傑摝傟懠尨巒榝惎偩偲峫偊傜傟傞丅壩惎偲栘惎偺娫偵偁傞彫榝惎孮偺憤幙検偼抧媴幙検偺1/1000偵夁偓側偄丅乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偵傛傞偲屒棫幙検偼奜懁偵岦偐偭偰彮偟偯偮戝偒偔側傞偼偢偱偁傞丅偩倠傜懢梲宯榝惎偺悈惎傗壩惎幙検偺彮側偝偼愢柧偱偒側偄丅抧媴幙検傪1偲偟偰丄撪懁偐傜奜懁傊偺懢梲宯榝惎偺幙検傪暲傋傞偲丄悈惎0.055丄嬥惎0.82丄抧媴1丄壩惎0.11丄栘惎3.18丄搚惎95丄揤墹惎15丄奀墹惎17偱偁傞丅抧媴偺塹惎偱偁傞寧偼偙偺嫄戝徴撍偵傛偭偰宍惉偝傟偨偲傒側偝傟偰偄傞丅尨巒抧媴偵壩惎僒僀僘偺彫榝惎偑幬傔偵徴撍偟丄偦偺攋曅偑廤偭偰寧偵側偭偨偲偄偆愢偱偁傞丅抧媴偲寧偺枾搙偼偐側傝堎側傝晅偒偺枾搙偼掅偄丅偙傟偼抧媴偺昞柺偵偁傞儅儞僩儖偺娾愇惉暘偺傒偱寧偑偱偒偨偐傜偱偁傞丅偩偐傜寧偵偼揝偺僐傾偑側偄偲峫偊傜傟傞丅尨巒抧媴偼旝榝惎傗尨巒榝惎偺徴撍僄僱儖僊乕偺偨傔丄撪晹偑崅壏偱梟偗偰廳偄揝惉暘偑拞怱偵捑傫偱僐傾偲側偭偨丅寧偲抧媴偺娾愇惉暘偺巁慺摨埵懱暘愅偱傎偲傫偳摨帪戙偺嵽椏偱偱偒偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅懢梲偐傜3揤暥扨埵埲忋棧傟偨応強偱偼昘僟僗僩偑嬅弅偡傞丅栘惎傗搚惎偑懚嵼偡傞俆乣10揤暥扨埵偱偼榝惎偺屒棫幙検偼抧媴幙検偺5攞掱搙偵側傞丅偲偙傠偑栘惎偼抧媴偺318攞丄搚惎偼95攞偺幙検傪帩偮丅偙傟偼抧媴宆榝惎乮悈惎丄嬥惎丄抧媴丄壩惎乯偼屒棫幙検帪戙偐傜嫄戝徴撍帪戙偲側偭偨偑丄栘惎傗搚惎偼屒棫幙検帪戙偐傜嫄戝僈僗榝惎傊寑揑偵曄壔偟偨偐傜偱偁傞丅揤墹惎偺婳摴敿宎偼19揤暥扨埵丄奀墹惎偼30揤暥扨埵偱偁傞丅揤墹惎偲奀墹惎偺幙検偼屒棫幙検偵偲偳傑偭偰偄傞丅偮傑傝揤墹惎傗奀墹惎偼丄栘惎傗搚惎偲堘偭偰僈僗棳擖傪婲偝偢偵廔傢偭偨屌懱榝惎偱偁傞丅栘惎傗搚惎偑丄旝榝惎偐傜屌懱榝惎偵側傞帪娫偼婳摴敿宎偺3忔偵斾椺偡傞偲乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偼尒愊傕偭偰偄傞丅偡傞偲廤愊偺悇掕帪娫偑墌斦偺庻柦傪挻偊傞偲偄偆栤戣偑暘偐偭偨丅僟僗僩偲偄偆嵽椏偑側偔側偭偰偟傑偆偲偄偆柕弬偵捈柺偟偨丅揤墹惎傗奀墹惎偺廤愊帪娫偱偼懢梲宯偺擭楊偺46壄擭傪挻偊傞寁嶼偵側傞偙偲傕暘偐偭偨丅僠儕傪廤傔傞帪娫偩偗偱偼愢柧偱偒側偄丅偝傜偵栘惎宍惉偺嵟戝偺栤戣偼丄榝惎棊壓栤戣偱偁傞丅抧媴宆尨巒榝惎偺乽1儊乕僩儖栤戣乿偼乽彫愇廤愊儌僨儖乿偱忔傝墇偊偨傛偆偵巚傢傟偨偑丄栘惎宍惉偺応崌偼丄抧媴幙検偺5亅10攞偱丄5揤暥扨埵偵偁傞偲偒偙傟傕10枩擭掱搙偱拞怱惎偵棊壓偟偰偟傑偆偲巜揈偝傟偰偄偨丅墌斦僈僗偑廫暘偵偁傞帪傑偱偵偦偺幙検偵払偟側偗傟偽側傜側偄丅偙偺墌斦僈僗傪庢傝崬傓僾儘僙僗偼傑偩暘偐偭偰偄側偄丅

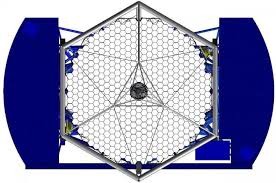

俁乯丂宯奜榝惎宯偺懡條惈宯奜榝惎宯偺懡偔偼懢梲栄巺偼偁傑傝偵堎側傞懡條側巔傪偟偰偄傞丅懢梲宯偺乽屆揟揑昗弨儌僨儖乿偱偼偦偺傑傑偱偼懡條側宯奜榝惎宯傪愢柧偡傞偙偲偼偱偒側偄丅堦曽懢梲宯宍惉偺栤戣傕媈栤偑偄偭傁偄偁傞傛偆偩丅懢梲宯傪娷傓宯奜榝惎宯偺懡條惈偺婲尮傪峫偊偰備偙偆丅墌斦壖愢偼婎杮揑偵惓偟偄傛偆偩偑丄宯奜嫄戝僈僗榝惎傪偳偆愢柧偱偒傞偐丄1995擭偺儁僈僒僗嵗51斣惎b偺敪尒埲棃棟榑儌僨儖偑悢懡偔採埬偝傟丄摨怱墌忬偵惍慠偲夞揮偡傞榝惎孮偲偄偆屆揟儌僨儖偼丄婳摴偑堏摦偟傑偔傞摦揑側儌僨儖偵偄傗偍偆側偔曄傢偭偨丅偟偐偟儂僢僩丒僕儏僺僞乕偲僄僉僙儞僩儕僢僋丒僕儏僺僞乕偺敪尒偼丄惍慠偲偟偨榝惎宯偲偄偆尒曽傪攋夡偟偰偟傑偭偨丅1995擭偵敪尒偝傟偨乽儁僈僒僗嵗51斣惎b乿偼儂僢僩丒僕儏僺僞乕偱偁偭偨丅婳摴敿宎偑0.05揤暥扨埵偱岞揮廃婜偼4擔偱偁偭偨丅儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺婳摴敿宎偼栘惎偺100暘偺1偟偐側偄丅拞怱惎偺偡偖偦偽偱嫄戝僈僗榝惎偺恈傪峔惉偱偒傞傎偳偺嵽椏偼側偄偺偱偁傞丅傗偼傝墌斦偺拞偱嵽椏暔幙偺懡偄奜懁偺婳摴偱宍惉偝傟偲峫偊丄宍惉屻偵撪懁偵堏摦偟偨偲峫偊傞曽偑慺捈偱偁傞丅嫄戝側僈僗榝惎偼榝惎廳検偑旕忢偵戝偒偔側傝丄墌斦僈僗傪嶶棎偝偣榝惎婳摴偵増偭偰墌斦偵峚傪嶌傞丅偦偙偱榝惎偺惉挿偼巭傑傞丅偦偟偰墌斦僈僗偼悢昐枩擭偐偐偭偰拞怱惎偵棊偪偰備偔偲偒偵榝惎傕姫偒崬傫偱棊偪傞偺偱偁傞丅偙偺儌僨儖偼儂僢僩丒僕儏僺僞乕偺婲尮偺嵟桳椡儌僨儖偱偁傞丄懢梲宯偺栘惎傗搚惎偺嫄戝僈僗榝惎偼棊偪偰偄側偄丅偙傟偼墌斦僈僗偑偁傞偲偒偼堦弿偵棊偪傞偑丄墌斦僈僗偑柍偔側傞偲偒偺愨柇偺僞僀儈儞僌偱嫄戝僈僗榝惎偱偁傞栘惎傗搚惎偑宍惉偝傟偨偲偄偆傋偒偱偁傠偆丅栘惎偼婳摴堏摦偼側偐偭偨偑丄宯奜榝惎偺嫄戝僈僗榝惎偵偼婳摴晄埨掕偲偄偆寖偟偄僾儘僙僗傕偁偭偨傛偆偩丅宯奜嫄戝僈僗榝惎偺敿暘偔傜偄偼棧怱棪偑0.2傪挻偊傞婳摴傪帩偮丅拞偵偼棧怱棪0.9偺渁惎偺傛偆側傕偺傕偁傞丅懢梲宯偺栘惎傗搚惎偺偒偳偆偼傎傏墌婳摴偱偁傞偑丄宯奜嫄戝僈僗榝惎偼嫮偔榗傫偩懭墌婳摴傪帩偮丅 偦偺棟桼偼丄嵟弶偼宯奜嫄戝僈僗榝惎偼墌婳摴偱宍惉偝傟傞偑丄宍惉屻偺榝惎娫廳椡偵傛偭偰偵傛傞嶶棎偱旘傃嶶偭偰丄巆偭偨榝惎偼戝偒偔榗傫偩婳摴偲側傞偲偄偆儌僨儖偑桳椡偱偁傞丅懢梲宯偲偺堘偄偼丄偦偺嫄戝僈僗榝惎偑2屄埲壓乮懢梲宯乯側偺偐丄3屄埲忋乮宯奜嫄戝僈僗榝惎乯側偺偐偺堘偄偱偁傞丅嵽椏暔幙偑懡偄墌斦偱偼嫄戝僈僗榝惎偑3偮埲忋暲傇偙偲傕婬偱偼側偔丄廳椡偺塭嬁偱婳摴偑榗傒傗偑偰婳摴柺偑岎嵎偡傞婡夛偑懡偄偺偱偁傞丅婳摴岎嵎偺寢壥偁傞榝惎偼挼偹旘偽偝傟丄巆偭偨傕偺偼婳摴偑榗傓偺偱偁傞丅懢梲宯偺傛偆偵嫄戝僈僗榝惎偑2屄埲壓偺応崌偼屳偄偺塭嬁偱婳摴偑棎傟傞偑偦偺塭嬁偼婯懃揑偱偁傝丄墌偵側偭偨傝懭墌偵惉偭偨傝偡傞曄壔傪孞傝曉偡偑婳摴柺偑岎嵎偡傞偙偲偼側偄偲峫偊傜傟傞丅撪懁偵挼偹旘偽偝傟偨傕偺偑丄帇慄懍搙偱娤嶡偝傟傞僄僉僙儞僩儕僢僋丒僕儏僺僞乕偵傎偐側傜側偄丅宯奜偵悂偭旘傫偩嫄戝僈僗榝惎偼塅拡嬻娫傪偝傑傛偆晜梀榝惎偲側傞丅廳椡儅僀僋儘儗儞僘偺娤嶡偱丄栘惎僋儔僗偺揤懱偑嬧壨宯傪偝傑傛偭偰偙偲偑敪尒偝傟偨丅偦偺撪懁偵旘傫偩嫄戝僈僗榝惎偼僴僺僞僽儖僝乕儞偺抧媴宆榝惎偵懳偟偰戝偒側塭嬁傪梌偊傞丅抧媴宆榝惎偼拞怱惎偵扏偒崬傑傟傞偐丄宯奜偵偼偠偒弌偝傟傞偺偱偁傞丅拞怱惎偺帺揮偺曽岦偲偼媡岦偒偵岞揮偡傞儂僢僩丒僕儏僺僞乕偼丄懢梲宯偺榝惎偺岞揮尨棟偵斀偡傞摦偒偱偁傞丅撪懁偵悂偒旘偽偝傟偨嫄戝僈僗榝惎僄僉僙儞僩儕僢僋丒僕儏僺僞乕偺拞偵偼棧怱棪偑崅偔丄嬤揰嫍棧偑0.05揤暥扨埵傑偱拞怱惎偵嬤偯偔傕偺偑偁傞丅偦偺帪拞怱惎偺嫮偄廳椡乮挭幀椡乯偱榝惎帺懱偺宍偑榗傓偺偱偁傞丅偙偺榝惎偺曄宍偵傛偭偰僈僗偺杸嶤擬偑弌偰丄榝惎偺塣摦僄僱儖僊乕偑尭彮偡傞偺偱丄榝惎偼師戞偵拞怱惎偵嬤偄墌婳摴偲側偭偰備偔丅榝惎婳摴偑挿懭墌婳摴偵側偭偰丄嫄戝僈僗榝惎偳偆偟偺嫮偄嶶棎傪庴偗傞偲抏偒旘偽偝傟側偄傑偱傕挿幉傪拞怱偵夞揮偟偰棤曉偟偵側傝丄偦偺偁偲偱墌婳摴偵埨掕偟偰傕媡峴偡傞儂僢僩丒僕儏僺僞乕偵側傞壜擻惈偑偁傞丅宯奜榝惎宯偺僗乕僷乕傾乕僗偼丄懢梲宯偱偼抧媴宆榝惎偑懚嵼偟偊側偄傎偳拞怱惎偵嬤偄婳摴偱敪尒偝傟傞丅拞怱惎偵嬤偄椞堟偱偼戝偒側榝惎傪嶌傞嵽椏偑側偄偺偱丄僗乕僷乕傾乕僗偼嵽椏偺朙晉側奜懁偺椞堟偱宍惉偝傟堏摦偟偰偒偨偲峫偊傜傟傞丅傾儖儅揹攇朷墦嬀偑娤應偟偨傛偆偵丄墌斦偺摦宎曽岦偺枾搙暘晍偵撌墯偑偁傝幦柾條偑尒傜傟偨丅偦偺擹偄枾搙偺椫偺忋偱尨巒榝惎偑宍惉偝傟傞丅懢梲宯偱偼尨巒榝惎偑0.7乣1揤暥扨埵偍傛傃5乣10揤暥扨埵偺2僇強偵枾搙偺擹偄僝乕儞偑偁偭偨丅偦偺斖埻偵懡偔偺尨巒榝惎偑宍惉偝傟丄徴撍偲崌懱傪孞傝曉偡偆偪偵悈惎丄嬥惎丄抧媴丄壩惎偺幙検偲婳摴偑宍惉偝傟偨丅堦斣撪懁偺悈惎偲奜懁偺壩惎偼嵽椏偑彮側偐偭偨偨傔偵抧媴偵斾傋偰嬌傔偰彫偝偄偺偱偁傞丅偙偺傛偆側宯奜榝惎偺懡條惈傪愢柧偡傞儌僨儖偑悢懡偔採埬偝傟偨偲偙傠偱丄懢梲宯偺屆揟昗弨儌僨儖傪怳傝曉偭偰傒傞偲丄榝惎偼尰嵼偁傞偑巔偱惍慠偲暲傫偱偄偨傢偗偱偼側偔丄偁偪偙偪摦偒傑傢傝丄婳摴偑棊偪崬傫偩傝丄奜傊抏偒旘偽偝傟偨傝偲偄偆僟僀僫儈僢僋側條憡傪憐掕偟側偗傟偽側傜側偄丅乽僌儔儞僪僞僢僋乿儌僨儖偼堦搙撪懁偺婳摴偵墴偟崬傑傟偨栘惎傗搚惎偲偄偭偨榝惎偑丄屻偵奜懁傊堷偒栠偝傟偲偄偆僩儕僢僉乕側儌僨儖傕偁傞丅僇僀僷乕儀儖僩揤懱乮奜墢揤懱乯偱偁傞揤墹惎傗奀墹惎偺婳摴暘晍偼奜懁傊摦偄偨偲偄偆愢偑妋幚帇偝傟偰偄傞丅7揤暥扨埵偐傜30揤暥扨埵偵摓払偟偨傜偟偄丅摦偄偨尨場偼旝棻巕乮彫愇乯墌斦偲偺憡屳嶌梡偐傕抦傟側偄偟丄栘惎傗搚惎偲偄偆嫄戝僈僗榝惎偺宍惉偺偨傔偐傕偟傟側偄丅偙傟傪乽僯乕僗丒儌僨儖乿偲屇傃丄弶婜忦審傪挷惍偟偰榝惎婳摴偼堏摦偟偰傕傛偄偲偄偆峫偊曽偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

偙偺復偼揤暥妛偲偄偆傛傝偼抧媴壢妛偺榖偱偁傞丅偦傟偵偮偄偰偼丄扚岲岾挊丂乽側偤抧媴偵偩偗丄棨偲奀偑偁傞偺偐乿乮娾攇壢妛儔僀僽儔儕乕丂2012擭乯傪偛嶲徠偔偩偝偄丅偙偪傜偺曽偑偼傞偐偵愱栧揑偱徻偟偔彂偐傟偰偄傞丅挊幰偼揤暥妛幰偱偁傞偑丄戝妛堾惗偺帪抧媴壢妛傪愱峌偟偨偲偄偆偩偗偁偭偰憿寃偺怺偄撪梕偱偼偁傞丅抧媴偼惗柦偑惐懅偡傞揤懱偱偁傞揰偱桞堦偺揤懱偱偁傞丅惗柦壢妛偼抧媴壢妛偱偁傝揤懱偵晛曊惈偼尒偄弌偟偰偄側偄丅乽抧媴偼偦傟帺懱偑堦偮偺惗柦懱偺傛偆側僔僗僥儉偱偁傞乿偲僈僀傾壖愢偼弎傋偰偄傞丅抧媴偼惛鉱側暔幙丒僄僱儖僊乕弞娐丄婥岓挷愡丄惗柦偲偺憡屳嶌梡偵傛傞帺屓挷愡僔僗僥儉傪旛偊偰偄傞丅惗暔妛幰偼惗柦偺僔僗僥儉偼婏愓偱偁傝丄懠偺榝惎偵抧媴奜惗柦偑偄傞壜擻惈偼怣偠傜傟側偄偲傑偱尵偆丅抧媴偲慡偔摨偠摿挜傪旛偊偨榝惎偼側偄偲偟偰傕丄偦偺側偐偱偺惗柦僔僗僥儉乮偦偺掕媊偼嬌傔偰崲擄偱偁傞偑乯偼偁偭偰傕偄偄偺偱偼側偄偐傪峫偊傞慜偵丄乽抧媴乿偺屌桳惈偺摿挜傪抦傞偙偲偼廳梫偱偁傞丅杮彂偼嘆抧媴偺峔惉暔幙丄嘇悈丄扽慺丄拏慺偺暔幙弞娐丄嘊抧媴偺撪晹峔憿丄嘋抧媴偺昞憌峔憿乮僾儗乕僩丒僥僋僩僯僋僗乯偲戝婥丄偐傜側偭偰偄傞丅慜婰偺彂偵彂偐傟偨偙偲偼婛抦偲偟偰丄廳暋偟側偄傛偆偵榖傪恑傔傞丅揝丄働僀巁墫乮娾愇乯丄昘側偳偼僟僗僩偲偟偰抧媴宆榝惎偺嵽椏偲側傞丅揝偲娾愇偺嬅弅壏搙偼傎傏摨偠偱丄悢揤暥扨埵撪偱偼悈偼寢徎偟側偄偺偱丄榝惎偺庡惉暘偼揝偲娾愇偱偁傞丅偦偺斾棪偼尨巒墌斦偺弶婜忦審偱寛傑傞丅價僢僌僶儞偺帪嶌傜傟偨嬧壨偵偼悈慺偲僿儕僂儉偟偐側偄丅拞怱惎偺峔惉撪晹偺崅壏崅埑忦審偱師乆偲廳偄尦慺偑妀梈崌偝傟偰惗傒弌偝傟傞丅峆惎偺幙検曻弌傗挻怴惎敋敪偵傛偭偰惎娫僈僗偵栠傝丄傑偨峆惎偑惗傑傟傞偲偄偆孞傝曉偟偺拞偱丄抜乆偲尨巕斣崋偺戝偒側尦慺偑惗傑傟塅拡偵拁愊偝傟傞丅尰嵼偺嬧壨宯偱偼廳尦慺偺廳検斾偼暯嬒偱1亅2%掱搙偱偁傞丅偩偐傜宯奜榝惎偺峔惉惉暘傕偩偄偨偄抧媴傪摨偠暔幙偱峔惉偝傟偰偄傞偲梊憐偝傟傞丅懢梲宯抧媴宆榝惎偱偁傞悈惎丄嬥惎丄壩惎偺慻惉偼傎傏抧媴偲摨偠偲傒偰傛偄丅抧媴偱偼揝偲娾愇偺廳検斾棪偼3懳7偱丄偦傟傜偼抧媴撪晹偱暘棧偟丄妀僐傾晹暘偱偼揝丄儅儞僩儖偲昞旂晹暘偱偼娾愇惉暘偲斾廳偺堘偄偱憌偲側偭偰偄傞丅壩惎偺枾搙偑掅偄偺偼丄偦偺憤廳検偑抧媴偺1/10掱搙偟偐側偔抧恔偺廳椡偵傛傞埑弅岠壥偑庛偄偐傜偱偁傞丅僂儔儞238丄僩儕僂儉232丄僇儕僂儉40側偳偺曻幩惈尦慺偼旝検偱偼偁傞偑丄榝惎偺擬尮偲偟偰廳梫側尦慺偱偁傞丅曻幩惈尦慺偺敿尭婜偼偦傟偧傟45壄擭丄7壄擭丄140壄擭丄12.5壄擭偱偁傞偺偱挿庻柦曻幩惈尦慺偲屇偽傟傞丅偙傟傜偺曵夡擬偼尰嵼偺抧擬偺敿暘掱搙偺擬尮偲側偭偰偍傝丄偙偺擬偺偨傔偵懳棳偑婲傝丄帴応偑敪惗偟丄儅儞僩儖偺棳傟偼僾儗乕僩丒僥僋僩僯僋僗傗壩嶳妶摦偺僄僱儖僊乕尮偱偁傞丅榝惎偑廫暘側戝婥傪帩偮偆偊丄昞柺偵塼懱偺奀偑懚嵼偱偒傞婳摴斖埻傪乽僴價僞僽儖僝乕儞乿偲偄偆丅偮傑傝戝婥傪曐帩偱偒傞偩偗榝惎偑戝偒偔丄戝婥偺曐壏岠壥偑偁傞偲丄拞怱惎偐傜偐側傝棧傟偰偄偰傕椙偄偙偲偵側傞丅懢梲宯偱偄偆偲丄悈惎偼懢梲偵嬤偡偓偰擬偡偓丄壩惎偼幙検偑彫偝偄偺偱戝婥傪曐帩偱偒偢偐偮懢梲偐傜墦偄偺偱姦偡偓丄抧媴偩偗偑僴價僞僽儖僽儖僝乕儞偵偁傞丅傑偨悈偑塼懱忬懺偱懚嵼偱偒傞忦審偼昞柺壏搙偑300K慜屻偵偁傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅抧媴偺悈偺憤幙検偼抧媴慡懱偺0.02%偵夁偓側偄丅娾愇偵娷傑傟傞悈傪偁傢偣偰傕0.2%掱搙偱偁傞丅奀偺暯嬒怺偝偼4Km側偺偱暥帤捠傝敄旂堦枃偵夁偓側偄丅壩惎偲栘惎偵娫偵偁傞彫榝惎僝乕儞偐傜偼悈偼昘偵嬅弅偡傞丅偙偺昘偲悈偺嫬奅敿宎傪乽昘嫬奅乿偲屇傇丅搚惎偺壏搙偼100K埲壓側偺偱丄傾儞儌僯傾丄扽巁僈僗丄儊僞儞僈僗偝偊嬅弅偟偰塼懱偵側傞丅抧媴偵偁傞彫検偺悈傗扽慺丄拏慺偼偳偺傛偆偵偟偰抧媴偵帩偪崬傑傟偨偺偩傠偆偐丅崱偺偲偙傠妋幚側偙偲偼壗傕傢偐傜側偄偑丄偄傠偄傠側愢偑彞偊傜傟偰偄傞丅抧媴偑宍惉偝傟偨屻昘傪娷傓彫揤懱偑抧媴偵徴撍偟偨偙偲偑戞1偺壜擻惈丄渁惎偺巁慺偲僠僢僜偺摨埵懱暘愅偵傛傝丄抧媴偲偼偢偄傇傫慻惉偑堎側傞偙偲偑暘偐偭偨丅扽慺幙僐儞僪儔僀僩偲尵傢傟傞瑕愇偺摨埵懱慻惉偑抧媴偵帡偰偄傞偙偲偐傜彫榝惎孮偺C宆彫榝惎孮乮10亾偺悈傪娷傓乯偑抧媴偵悈傪塣傫偩偲偄偆愢偑桳椡偱偁傞丅昘嫬奅偺奜懁偱宍惉偝傟偨尨巒榝惎偑撪懁偵棊偪偰棃偰抧媴偲徴撍偟悈偑塣偽傟偨偲偄偆愢偑戞2偺壜擻惈偱偁傞丅戞3偺壜擻惈偼抧媴宍惉帪偵尨巒榝惎宯墌斦偺壏搙偑偢偭偲掅偔偰丄抧媴婳摴晅嬤偱傕昘僟僗僩偑嬅弅偟戝検偺悈傪抧媴偑庢傝崬傫偩偲偄偆愢偱偁傞丅墌斦僈僗偑悢昐枩擭傪偐偗偰懢梲偵岦偗偰棊偪偰棃傞嵺偵抧媴偵摓払偟偨僈僗拞偺悈忲婥偑抧媴壓嬅弅偟偨偲偄偆丅偙偺復偺嘊抧媴偺撪晹峔憿丄嘋抧媴偺昞憌峔憿乮僾儗乕僩丒僥僋僩僯僋僗乯偵偮偄偰偼揤暥妛偱偼側偔丄扚岲岾挊丂乽側偤抧媴偵偩偗丄棨偲奀偑偁傞偺偐乿乮娾攇壢妛儔僀僽儔儕乕丂2012擭乯偵彂偐傟偨抧媴壢妛偺抦尒偲堦抳偡傞偺偱徣棯偡傞丅偨偩偟宯奜榝惎偺昞柺忬懺傪娤應偡傞偨傔偵丄2022擭姰惉梊掕偺擔暷壛拞報嫟摨偺30儊乕僩儖嬤愒奜慄嬀柺斀幩朷墦嬀(TMT)偺幨恀傪壓偵帵偡丅庡嬀偼492枃偺榋妏宍偺嬀傪慻傒崌傢偣偨暋崌嬀丅崌惉庡嬀桳岠宎偼30儊乕僩儖偲側傞丅娤應憰抲偼丄弶婜偵偼壜帇岝偺懡揤懱暘岝婍WFOS丄嬤愒奜慄偺柺暘岝婍IRIS丄嬤愒奜慄偺懡揤懱暘岝婍IRMS偑庢傝晅偗傜傟傞梊掕偱偁傞丅IRIS偲IRMS偵偼曗彏岝妛憰抲傪旛偊傞丅娤應攇挿偼丄嬤丒拞娫愒奜慄偱偁傝丄弶婜偺塅拡丄尨巒惎丄墦曽嬧壨丄僽儔僢僋儂乕儖丄妼怓徕惎丄暘巕塤側偳偺徻嵶偑娤應偝傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂

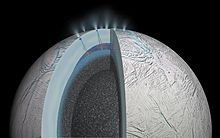

僴價僞僽儖榝惎偲偼乽惗柦偑廧傔傞乿偲偄偆堄枴偱偁傞丅偟偐偟偳偺傛偆側忦審偑僴價僞僽儖偐偲偄偆偲惗柦偺抋惗偑撲偺傑傑偱掕媊偼擄偟偄丅宯奜榝惎宯偺僴價僞僽儖丒僝乕儞偵偼傾乕僗傗僗乕僷乕傾乕僗偺懚嵼妋棫偼崅偄丅僴價僞僽儖榝惎傪嬻憐彫愢偱偼側偔幚徹揑側壢妛偲偡傞偨傔偵偼丄媍榑偝傟偰偄傞忦審偑娤應壜擻偐偳偆偐偑戞堦偺娭栧偱偁傞丅乽抧媴偲偼帡偰傕帡偮偐側偄揤懱乿偱偁傞偑丄M宆惎傗戝宆塹惎側偳傕媍榑偝傟偰偄傞丅僴價僞僽儖榝惎偺抧媴拞怱庡媊偐傜偺夝曻偱偁傞丅変乆偑抦偭偰偄傞惗柦偲偼抧媴惗柦偩偗偱偁傞丅堚揱埫崋偑尰嵼偺僔僗僥儉偱偁傞昁慠惈偼壗傕側偄丅惗柦偵偼壗宯摑傕偺惗柦偑偁偭偨偐傕偟傟側偄偑丄惗偒巆偭偰恑壔偟偨偺偑尰嵼偺宯摑恑壔恾偲峫偊傞偙偲傕壜擻偱偁傞丅抧媴偼45壄擭慜偵抋惗偟丄尰懚偡傞嵟屆偺娾愇偼40壄擭慜偱丄38壄擭慜偺娾愇偵惗柦傜偟偄嵀愓乮惗暔摿桳偺扽慺摨埵懱傛傝乯偑尒偮偐偭偰偄傞丅惗柦偲抧媴偺嫟恑壔偵偮偄偰偼丄娵嶳栁摽丒堥嶈峴梇丂挊丂乽惗柦偲抧媴偺楌巎乿乮娾攇怴彂丂1998擭乯偵徻偟偄偺偱丄抧媴惗柦偺楌巎偵偮偄偰偼徣棯偡傞丅奀偼慡媥搥寢乮僗僲乕儃乕儖乯帪戙傪彍偄偰乽昘壨帪戙乿傪捠偠偰尰嵼傑偱懚嵼偟懕偗偨丅6壄乣7壄擭慜儅儕僲傾儞昘壨帪戙偑廔傢傞偲丄偦傟傑偱奀偺拞偺傒偵偄偨惗柦偼堦婥偵棨偵忋偑傝怉暔傗摦暔偵恑壔偟偨丅偙偺惗柦偺敋敪揑恑壔傪乽僇儞僽儕傾戝敋敪乿偲屇傇丅宯奜榝惎偵丄懢梲宯偺抧媴僒僀僘偺榝惎偑懚嵼偡傞妋棪偼20亾偲寁嶼偝傟傞偑丄幚嵺偦偙偵榝惎偑懚嵼偡傞偙偲傪娤應偟偨傢偗偱偼側偄丅旝榝惎廤愊傪堦條偵偽傜嶵偐傟偨働乕僗偐傜抧媴宆榝惎偺懚嵼妋棫傪僐儞僺儏乕僞乕僔儏儈儗乗僔儑儞偡傞偲丄抧媴偲摨偠傛偆側婳摴挿敿宎偲幙検傪桳偡傞榝惎偑懡悢宍惉偝傟丄偦傟傜偺婳摴偼墌婳摴偵嬤偄丅榝惎棊壓偺岠壥傕擖傟偰寁嶼偡傞偺偩偑丄懢梲宯偺傛偆側4偮乮悈惎丄嬥惎丄抧媴丄壩惎乯偺抧媴宆榝惎偑巆傠偲偄偆働乕僗偼嵞尰偝傟側偄丅抧媴幙検偺1/3乣3攞偱僴價僞僽儖丒僝乕儞偵擖傞妋棪偼30-40 %偵払偡傞丅憥崌偟偰僴價僞僽儖丒僝乕儞偵抧媴僒僀僘偺榝惎偑懚嵼偡傞妋棪偼10亾偼偁傞偲傒偰傕丄偦偆偁偰偢偭傐偆偱偼側偄偲偄偆掱搙偺榖偱偁傞丅偙偺抧媴偱偺扽慺弞娐偼丄奀偲棨偑懚嵼偡傞偙偲丅僾儗乕僩丒僥僋僩僯僋僗偑摥偄偰偄傞偙偲偑忦審偱偁傞丅偦偺帠偼扚岲岾挊丂乽側偤抧媴偵偩偗丄棨偲奀偑偁傞偺偐乿乮娾攇壢妛儔僀僽儔儕乕丂2012擭乯偵傕弎傋傜傟偰偄傞丅2020擭戙拞崰偵娤應奐巒梊掕偺TMT朷墦嬀偺暘岝應掕偵傛偭偰丄僴價僞僽儖丒僝乕儞偺僗乕僷乕傾乕僗傪拞怱惎偐傜暘棧偟偰娤應偑壜擻偲側傞偙偲偑婜懸偝傟偰偄傞丅嵟屻偵丄栘惎偺塹惎僄僂儘僶丄搚惎偺塹惎僄儞働儔僪僗偺昘偺壓偵偼塼懱偺奀偑偁傞偙偲偑傎傏妋幚帇偝傟偰偄傞丅偡傞偲偙傟傕僴價僞僽儖丒僝乕儞偺岓曗惗偲側傞丅埫偄M宆惎乮愒怓徕惎乯偺僒僀僘傗柧傞偝偼條乆偱偁傞偑丄懢梲宯偵嵟傕嬤偄峆惎偺僾儘僉僔儅丒働儞僞僂儕偼丄幙検丒敿宎偑偲傕偵懢梲偺7暘偺1掱搙丄壜帇岝偱偺柧傞偝偼1枩8000暘偺1偵夁偓側偄偑僴價僞僽儖丒僝乕儞偺岓曗惗偱偁傞丅

丂丂丂

丂丂丂