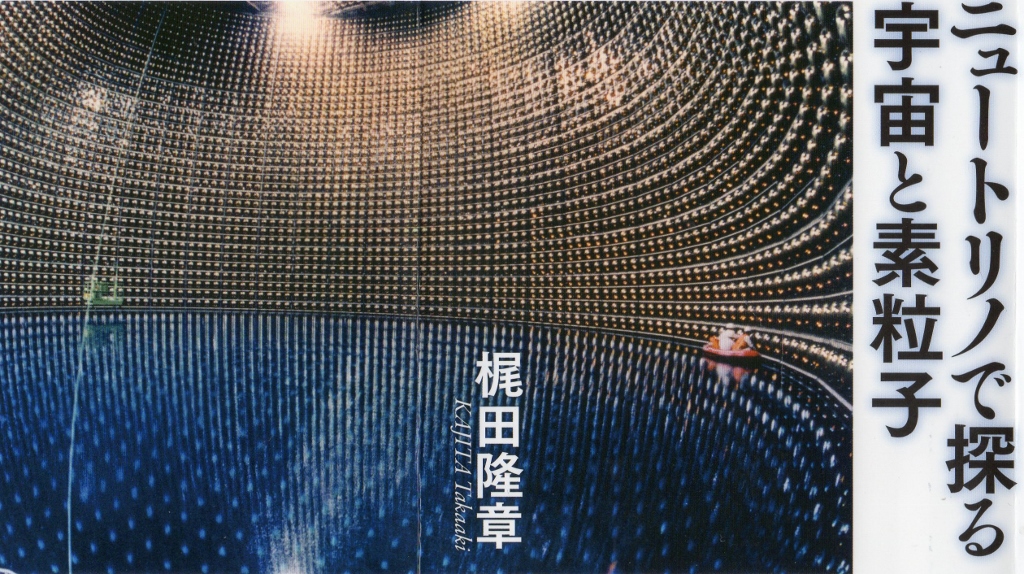

スーパーカミオカンデ 東京大学神岡宇宙素粒子研究施設(本書カバー写真)

上の本書カバー写真は、岐阜県飛騨市神岡町の旧三井金属鉱業跡地に設置された東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設「スーパーカミオカンデ」(太陽ニュートリノ天文台 5万トン水槽、光電子増倍管11000本、空洞直径42メートル、高さ58メートル、1996年完成)の内部写真です。光電子増倍管のメンテナンス作業中のボートが1隻見えます。水槽の水を全部抜き底面の管のメンテや交換を行い、少しづつ水を張って側面の管のメンテや交換を行います。1周をボートを連結して一斉に作業っを行いますが、不安定な危険な作業です。研究者らが自ら建設作業や光電子増倍管交換作業、メンテナンス補修作業に立ち会いました。この巨大な水槽と厖大な数の壁面の光検出器(光電子増倍管)は何のためにあるかといえば、素粒子ニュートリノを検出するためです。これは静的(受け身)な光検出器です。光センサーといえます。つくばの高エネルギー研究機構の加速器ではありません。ここでは粒子の崩壊や融合を目指します。「スーパーカミオカンデ」は地球、宇宙、大気、原子炉で発生した、恐ろしく透過性のよい(何ものにも吸収されない)ニュートリノという素粒子を検出するためです。大概の素粒子は数センチから数メーターで物質に吸収されます。巨大な水槽はニュートリノの検出にとって邪魔になる(ノイズ)素粒子を吸収除去し、ニュートリノの信号を取り出すためです。朝日デジタルは2015年10月6日21時57分「ノーベル物理学賞に梶田隆章氏ら2人 ニュートリノ研究」という見出しで、梶田氏のノーベル賞受賞を伝えた。記事内容は『スウェーデン王立科学アカデミーは6日、今年のノーベル物理学賞を、東京大宇宙線研究所長の梶田隆章教授(56)ら2氏に贈ると発表した。梶田さんは岐阜県にある装置「スーパーカミオカンデ」で素粒子ニュートリノを観測、「ニュートリノ振動」という現象を初めてとらえ、重さ(質量)がないとされていたニュートリノに重さがあることを証明した。宇宙の成り立ちや物質の起源を解明するのに大きな影響を与えた。授賞式は12月10日にストックホルムである。賞金の800万クローナ(約1億1200万円)は受賞者2人で分ける。 ニュートリノの研究で日本人が物理学賞を受けるのは、2002年の小柴昌俊・東京大特別栄誉教授に続いて2回目。ニュートリノはほかの物質とほとんど反応せず、地球をも通り抜ける。三つの型があるが、素粒子物理学の「標準理論」ではいずれも重さがないとみなされていた。もし重さがあれば、長距離を飛ぶ間に違う型に変身する「振動」という現象が起こるはずだと理論的に予想されていた。梶田さんは、岐阜県・神岡鉱山の地下にあるスーパーカミオカンデで、宇宙から降り注ぐ宇宙線が地球の空気にぶつかって生じる大気ニュートリノを観測。地球の裏側でできて地球を貫通してきたミュー型の大気ニュートリノの数が、神岡上空でできたものの半分であると突き止め、1998年に発表した。大気ニュートリノはどこでもまんべんなく発生するので、「振動」がなければ同じ数だけ観測されるはず。このデータは、地球の裏側から来る間にミュー型から他の型へ変身している決定的な証拠になり、ニュートリノに重さがあることが確実になった。その後、「振動」を世界中で精密に調べる実験が行われ、素粒子物理学の大きな流れをつくった。共同受賞者でカナダ・クイーンズ大名誉教授のアーサー・マクドナルド氏(72)は01年、同国にある観測装置で太陽から飛んでくる太陽ニュートリノでも「振動」があることを突き止めた。梶田さんは小柴さんの門下生。スーパーカミオカンデでの観測は、08年夏に亡くなった戸塚洋二・東京大特別栄誉教授のもとで続けられた。小柴さんの物理学賞は、前身の装置「カミオカンデ」で超新星から飛んできたニュートリノを87年に初めてとらえた功績だった。今回の受賞で、日本が長年、世界のニュートリノ研究をリードしてきたことが改めて示された。梶田隆章(かじた・たかあき)は 1959年埼玉県生まれ。81年埼玉大理学部卒、86年東京大大学院理学系研究科博士課程修了、99年東京大教授、2008年東京大宇宙線研究所長。88年朝日賞(神岡観測グループ)、99年朝日賞(スーパーカミオカンデ観測グループ)、仁科記念賞、02年パノフスキー賞、10年戸塚洋二賞、12年日本学士院賞。アーサー・マクドナルド氏 1943年カナダ生まれ。69年米カリフォルニア工科大で博士号取得。米プリンストン大教授、カナダ・クイーンズ大教授などを務めた。現在、クイーンズ大名誉教授、カナダのサドベリー・ニュートリノ観測所ディレクター』と書いてあった。

ニュートリノは電子などと同じく「素粒子」の仲間です。素粒子には大きく分けて、「物質のもとになる仲間」、「力を伝える仲間」、「素粒子に質量を与える仲間」がある。ごく大雑把な把握をすると「ニュートリノは電子から電荷と質量を剥ぎ取った」ようなものだと言われます。後の何が残るでしょうか。ニュートリノは物質を作る粒子ではありません。物質を作る粒子はクォーク(電子、陽子、中性子)といいます。ニュートリノは「物質のもとになる素粒子の仲間」です。ニュートリノの大きさはまだ分かっていません。水素原子の大きさは10^(-8)cm、陽子の大きさは10^(-13)cm、電子の大きさは≦10^(-17)cmです。ニュートリノがなければ太陽の核融合反応がスタートしません。太陽の熱と光を受けて生命活動が営まれているわけですので、ニュートリノがなければ地球上に生命は誕生しなかったことになります。ニュートリノは1930年パウリによって、「原子核のβ崩壊」を説明するためにその存在が予言された。1934年フェルミは電荷を持たないことからこれを「ニュートリノ」となずけました。1950年になってライネスとコーワンがニュートリノを始めて観測しました。エネルギーが低くて、何にぶつかっても曲がらず、地球さえ貫通する粒子ですので粒子をぶつける反応では観測できなかった。「スーパカミオカンデ」という装置は5万トンの純水を蓄えた水槽で、ニュートリノが水中の陽子や中性子や電子と反応する時に発生する「チェレンコフ光」を数日に一回の頻度で観測することができる。ニュートリノを観測する動機は宇宙で起きたさまざまな事象の情報を知るためです。太陽の何倍も重い星が一生を終えた時に最後に「超新星爆発」を起します。この爆発のエネルギーの99%はニュートリノとして放出される。また太陽の中心部の核融合反応で作られたニュートリノは何物にも遮られず8分後(光の速さで)には地球に到達します。つまり太陽の核融合反応の情報を得るにはニュートリノが最適なのです。また宇宙の始まりである「ビッグバン」のときニュートリノが一番たくさん作られました。したがって宇宙はニュートリノで満たされているといえます。1987年太陽系の外から飛んできた「超新星ニュートリノ」を観察したのは「カミオカンデ」でした。この功績により2002年小柴昌俊博士がノーベル物理学賞を受賞しました。1998年「スーパーカミオカンデ」によって、ニュートリノに小さいながら質量があることを発見し、世界に発信しました。この功績で2015年10月著者梶田隆章博士とアーサー・マクドナルド博士がノーベル物理学賞を受賞しました。梶田博士は自分は実験物理学者であって理論物理学者ではないと本書で言っています。実験に重点を置いた書き方で読みやすい内容になっている。そして本書の刊行が実にタイムリーで、ノーベル賞受賞を1年前から予知してかのように、10月受賞決定、11月刊行という手まわしの良さである。単行本としては著者初めての書き下ろしであるそうだ。

1) 素粒子論の現在ニュートン力学から量子力学へという物理学の歴史を簡単にレビューしておこう。ニュートンのすごいところは、17世紀に運動の法則と万有引力の法則を発見し、天空と地上の法則は同じ原理によることを言い出したことに在ります。ところがニュートリノの研究は「原子核のβ崩壊」という現象のために苦肉の策として考え出されました。測定上の困難さから実験的に実証されたのはずいぶん後になってからです。1820年クリスチャン・エルステッド(その名は電場の強さの単位になっています)は針金に電流を流すと、周りに磁場が発生することを発見しました。アンドレ・アンペール(その名は電流の強さの単位になっています)はさらに発展させ「アンペールの右ねじの法則として定式化しました。1831年マイケル・ファラデーが「電磁誘導の法則」を発見し、トランスの原理や発電、モーターの原理となりました。また1864年にはジェームス・マクスウエルは、電と磁気を結び付ける4つの方程式からなる「マクスウエルの方程式」をまとめました。この電磁理論で「古典電磁気学」が完成しました。この理論は電気と磁気が一体になって光の速度で伝わる電磁波の存在を予言しました。1888年電磁波を実験的に確認したのは、ハインリッヒ・ヘルツ(その名は周波数の単位になっています)です。電磁波は波長の長い順に、電波、赤外線、可視光、紫外線、X線、γ線と分類され、物質との反応の仕方がずいぶん異なります。こうして19世紀の終わりごろにはニュートンの法則とマクスウエルの法則によって自然現象は基本的に解明されたと考えられました。ところが1887年、電磁波の伝わる速さ(光速)が媒体(エーテル)の運動の方向によって変わるのかどうかを干渉現象により確かめるマイケルソン・モーリの実験によって、エーテルの存在は棄却され、光速は運動の方向に因らず一定であることが証明されました。19世紀末から20世紀にかけて物理学はミクロな(10^-8センチ)原子の世界に向かいました。まずJ・Jトムソンは負の電荷をもつ電子を発見しました。ジャン・ベランらは正の電荷をもt原子核の周りに電子がまわっているモデルを提唱しました。1911年アーネスト・ラザフォードは散乱実験により、放射性物質から放出されるアルファ粒子を薄い金箔にあて、散乱される粒子があることを発見したのです。小さな原子核に質量が集中していることを示しました。この実験は後の加速器実験に受け継がれました。電子が安定して原子核の周りを廻っていることは、マクスウエルの電磁波理論では説明できません。原子核の周りをまわる電子は電磁波を出しながらエネルギーを失い原子核に落ち込むはずです。太陽光が連続スペクトルからなることはニュートンの「光学」の発見でしたが、よくスペクトルを拡大して見ると、特定の波長の線スペクトルで構成されています。つまり原子核は決まった波長の光しか出していないことです。このような状況を説明するために「量子力学」が生まれました。1900年マックス・プランクは「光のエネルギーはとびとびの値を持つ小さな一塊である」とう「エネルギー量子仮説」を提唱した。1905年アインシュタインは光はエネンルギーを持った粒子であるという「光量子仮説」(光電効果)を発見し、ノーベル賞を受賞しました。今日エネルギーを持つ光の粒子は「光子」と呼ばれる。光はエーテルがなくても真空中を伝わることができる。ニュートン光学では説明がつかない光の回折、干渉はという現象は波動説が見事に説明しましたが、20世紀に入ってから光は波の性質と粒子の性質を兼ね備えているらしいことが分かってきました。1913年二―ルス・ボアーは「電子は原子核の周りのどこにいてもいいわけではなく、決まった軌道だけを動き、この軌道を動いているときは電磁波を出さない。別の軌道に飛ぶ移るときに、電子は電磁波(光)を出したり吸収したりする」という原子モデル仮説を出した。外の軌道から内の軌道に落ち込むときエネルギーの差を電磁波として放出するのである。1920年にド・ブロイは電子に限らず物質は波の性質を持っているという波動説を出した。ハイゼンブルグとシュレージンガーは物質波の量子化を行い、量子力学も基礎が完成した。

| - | 電荷 | 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 |

| クオーク | 2/3e | アップクォーク u(uクオーク) 〜350M | チャームクォーク c(cクオーク) 〜1.5 G | トップクォーク t(tクオーク) 〜175G |

| クオーク | -1/3e | ダウンクォーク d(dクオーク) 〜350M | ストレンジクォーク s(sクオーク) 〜500M | ボトムクォーク b(bクオーク) 〜4.5G |

| レプトン | 0 | νe 電子ニュートリノ<10 | νμ μニュートリノ <0.17M | ντ τニュートリノ <24M |

| レプトン | -e | e 電子 0.51M | μ ミューオン <106M | τ τ粒子 <1.78G |

| クオーク | 光子 |

| クオーク | W粒子、Z粒子 |

| レプトン | グルーオン <10 |

| レプトン | 重力子 |

素粒子論の概略を解説した参考になる本として、2008年にノーベル物理学賞を受賞した南部洋一郎博士と小林誠博士による南部陽一郎著 「クオーク」(講談社ブルーバックス 1998年2月)と小林誠著 「消えた反物質」(講談社ブルーバックス 1997年6月)がある。量子力学の誕生時には原子核の中については当時は良くわからなかった。1932年チャドウイックにより中性子が発見され、ようやく原子核は陽子と中性子が詰まった物ということになり、原子核の外を回転している電子を含めて原子核の中の陽子、中性子を素粒子と呼んだ。1932年湯川氏は陽子と中性子を結びつけ、原子核を形つける力として中間子(今のπ中間子)と云う新しい素粒子を提案した。これが本格的な素粒子物理学の初めである。それ以来自然界には存在しない素粒子の仲間が次々と発見された。宇宙線や加速器によって高いエネルギーで生成されたのである。そして直ぐに素粒子は崩壊する。坂田氏は「素粒子はいくらあってもよい」といっている。こうして数百種類にも増えてしまった素粒子を分類すると、

レプトン(弱い相互作用):電子、μ粒子、τ粒子、電子ニュートリノ(νe)、μニュートリノ(νμ)、τニュートリノ(ντ)

ハドロン(強い相互作用):ハドロンはバリオン(重粒子)とメソン(中間子)に分ける。

バリオン(重粒子):陽子p、中性子n、ラムダ粒子Λ、・・・・・・・・

メソン(中間子):π中間子、K中間子、η中間子、・・・・・・・・・

陽子や中性子の仲間が数百種あっては基本的な要素とは言いがたい。そこでもっと基本的な構成要素として、「クオーク」粒子が陽子や中性子などを構成することが明らかにされた。バリオン(重粒子)族のハドロンは三つのクオークから作られ、メソン(中間子)族は二つのクオーツから構成される。表に示すようにクオーク、レプトンは各6種類ある。世代の数が大きくなるほど質量が大きくなる。我々のまわりの物質は結局第1世代に属するuクオークとdクオークと電子から出来ている。ただニュートリノだけは例外的な存在で、電荷も持たず質量も持たず、物質との相互作用は極めて弱い。原子核の基本粒子として、上表のように標準理論で整理されるようになった。相互作用は、強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用、重力相互作用の4種類で、重力を除く3種類の相互作用はゲージ理論で説明できる。基本的構成要素はクオーク、レプトンの各6種類であり、それらの相互作用はゲージ理論で記述できると云うのが標準理論である。素粒子には上の表に書いた粒子の反粒子が存在する。たとえば陽子はuクオーク2個とdクオーク1個で出来ており電荷はeである。反陽子は反Uクオーク2個と反dクオーク1個から出来ている。メソン中間子は1対のクオークと反クオークからなる。すると物質を構成する基本粒子を全てその反粒子で置き換えると反物質が理論上出来る。今のところ実験的には反水素原子ができただけである。宇宙には反物質があっても不思議ではない。電子と反電子が出会うと対消滅するように、物質と反物質が出会うと大量のエネルギーを出して双方は消える。地球、宇宙には現実には物質しか存在しない。宇宙のビッグバン当時の高温・高密度では物質と反物質は等量存在(対生成)したかもしれない。しかし宇宙の膨張で温度は下がり、反物質は対消滅し、宇宙には3度Kの光子のガスで満たされている。その時僅かの違いで物質のみが残った。これを「対称性の破れ」と云う。素粒子論と宇宙の起源がおなじ理論を含んでいる気配がするというのである。この差が生じるために、サハロフと吉村は1967年、バリオン数非保存、CおよびCP非対称、非平衡と云う3条件を示した。 素粒子論の歴史では1947年は特別な意味を持つと云う。湯川のπ中間子がμ粒子に崩壊していることが発見された。π中間子の発見とμ粒子の発見が同時になされた。そして対象性の破れで主役を演じるK中間子が発見された年である。このK中間子には電荷を持つものと中性のものと全部で4種類あり、おのおの第2世代の反クオーク(sクオークと反Sクオーク)を含むと云う点で時代を画する中間子である。粒子で反粒子でもどちらの状態も取りえるのである。これを素粒子の重ね合わせという。この中性の2種のK中間子はπ+、πーに崩壊する。その寿命に僅かに差があってKL,KSという2種類の差を1対1からの対象性の破れと云う。粒子と反粒子はこの様に全く同じ存在ではない。ところがK中間子以外では対称性の破れを示す事実は何もないのである。クオークやレプトンがゲージ粒子(W粒子)を交換することによって力が伝えられたり、崩壊とか変化と云う反応が起きたりする事をゲージ理論が明らかにした。標準理論では強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用はゲージ理論で扱える。ここで対称性の破れは弱い相互作用で特にW粒子を交換する過程で起きる。W粒子は電荷を持ち、陽子の約85倍の質量を持つ粒子で1982年欧州CERNで発見された。原子核の中の中性子が、陽子と電子、反電子ニュートリノに崩壊する(β崩壊)の時にW粒子は発生する。中性子n(udd)→陽子p(udu) +電子eー +反νe粒子 ↑W粒子放出 というβ崩壊である。すなわちu型クオークはW+粒子を放出或いはW-粒子を吸収してd型クオークのどれにでも変化することが出来るが、表に見る組み合わせは3×3=9通りある。その反応の強さを結合定数といい、3×3行列で表すことができる。

β崩壊の謎からニュートリノの存在にいたる歴史を概観しておこう。ベーター崩壊とは止まっている原子核(A粒子 中性子)が電子一個(β線放出)と別の原子核(B粒子 陽子)に別れる反応とされていました。問題は放出された電子のエネルギーが、崩壊ごとに異なっているような現象です。運動量保存の法則より、止まっている中性子の運動量はゼロ、従って陽子の運動量と電子の運動量は大きさが同じで方向が逆でなければならない。電子の運動量が異なっていることは、中性子の崩壊の時に電子の他に何か別の粒子が発生するに違いない。ニュートリノは1930年パウリによって仮想的に導入された。パウリは「電子e、別の原子核B、それから未知の軽くて電荷を持たない粒子の3つに崩壊する」という仮説を立てた。パウリの仮説を受けて1934年、エンリコ・フェルミはβ崩壊の理論を完成した。フェルミは未知の「電荷を持たない軽い」粒子にニュートリノという名を与え、、A粒子→B粒子+電子+ニュートリノという図式を描いた。ニュートリノが物質と反応する頻度は極めて低いので検出が容易ではなく、ニュートリノが実際に実在することは、1950年代にライネスとコーワンが原子炉で生成されるニュートリノを観測することで確認された。ウランに中性子が当たって核分裂する時に発生する原子核は不安定で、β崩壊し大量のニュートリノが放出されるはずだということに着目し、原子炉の近く液体シンチレータ測定器を置いて測定した。原子炉で発生するニュートリノ(実際は反電子ニュートリノ)が測定機に入って、物質陽子と反応して中性子nと陽電子e+が作られます。その陽電子がシンチレーター内で発する「シンチレーション光」を検出し、さらに中性子が他の原子核に休される時に発する遅れた信号シンチレーション光を観測すれば、ニュートリノと反応したことが証明できるのです。ライネスは40年後1995年にノーベル賞を受賞しました。ニュートリノは物質と相互作用する力が弱いことが特徴です。素粒子間に働く4つの力のうち「弱い力」です。陽子の大きさの1/1000くらいの距離にしか及びません。だから他の粒子に近づくことはまれで、ニュートリノは物質内の長い距離を動いて初めて反応が起きるのです。1950年以降加速器実験で素粒子がどんどん作られて収拾がつかなくなったので、素粒子の基本構造に関するモデルが数多く提案された。1964年、マイケル・ゲルマンとジョージ・ツワイクは「クォーク」という粒子を想定しました。1968年スタンフォード線形加速センターの電子加速器は、陽子や中性子の内部に点状の構造を発見しました。加速器のエネルギーは膨大です。それは波動論でいうエネルギーは波長の短さに相関します。分解能を上げるためにエネルギーが必要なのです。陽子や中性子という「バリオン」は3つのクォークからなり、陽子はアップークォーク(電荷は+2/3)2個とダウンクォーク(電荷-1/3)1個からなり、中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク1個からなる複合粒子です。これにたいして電子やミューオン、ニュートリノを「レプトン」と呼びます。これからはクォーク、荷電レプトン、ニュートリノを総称して「素粒子」と呼びます。1937年電子を重くしただけで他の性質は電子と同じ粒子「ミューオン」が発見されました。さらに2012年質量をあたえる粒子として「ヒッグス粒子」が発見されました。こうして第1世代、第2世代、第3世代の素粒子は整理されてゆき、標準理論の基本粒子は上の表にまとめました。地球を100万個ほど貫通しても反応性が低く観測するのが難しいニュートリノですが、大量に発生させ大きな測定器を用意すれば補足することは可能です。原子炉で発生したニュートリノは陽電子e+で、加速器実験でニュートリノはミューオンでした。陽電子e+を「電子ニュートリノ νe」、ミューオンがでてくるくるのを「μニュートリノ νμ」と呼びます。1975年「τ粒子」がアメリカで発見され、2000年「τニュートリノ ντ」がフェルミ研究所で発見されました。これですべてのニュートリノが出そろいました。

2) ニュートリノ観測(1)ー宇宙線、太陽、超新星爆発とニュートリノー研究の歴史概要1983年に測定を開始した「カミオカンデ KAMIOKANDE」は実はニュートリノを測定することが目的で作られたのではなく、大量の水のなかの陽子崩壊を検出するためにつくられました。そして運転後スーパーカミオカンデも含めて30年以上経過しましたが、陽子崩壊は観測されていません。初期の目的は達せられないもののへこたれず他のことで成果を上げる研究精神を「セレンディピティ」と言います。スーパーカミオカンデでニュートリノの振動を発見したのは怪我の功名と言ってもよく、小柴博士を中心とした測定に従事した研究者のねばり強さが感じられます。余談はさておき、宇宙線の発見を概観しておきましょう。1895年ウイルヘルム・レントゲンは「目には見えないけれど透過力の強い光のようなもの」に気が付き、これを「X線」となずけました。1896年アンリ・ベクレルはウランが「放射性同位元素」であることを発見しました。1898年アーネスト・ラザフォードはウランから放出される2種類の放射線のうち、透過力の弱いものを「α線」(原子核粒子)、より強いものを「β線」(電子)と名付けました。1900年ポール・ヴィラ―?はウランから透過力の強い電磁波を「γ線」と名付けました。これらの「放射線」は物質を透過する際、その物質を構成する原子にエネルギーを与えて電子を弾き飛ばす電離作用があります。20世紀になって地上のどこでも放射線が観測され、その源がどこにあるのかを測定することになりました。1912年ヴィクトール・ヘスは気球に乗って上空の放射線強度を測定し、上空数百メートルでは変化はないが5000メートルでは地上の2倍の放射線強度が強いことを観測し、上空の放射線は地中からではなく、宇宙から来ていると結論しました。空気圧は地上5kmでは0.5気圧です。α線は1cmの水ですら透過できません。β線は10cmの水でストップです。γ線ですら100cmでほとんど止まります。ですから宇宙線はα、β、γ線よりも透過力が強い放射線になります。1940年頃には宇宙線(一次宇宙線)のほとんどが高エネンルギーの陽子であることが分かるようになり、太陽系以外のどこからかやってきて地球の大気と反応して生成される二次宇宙線を作ります。その宇宙線のエネルギーは高いもので10^20電子ボルト、弱いもので10^9電子ボルト程度です。宇宙線からニュートリノが作られています。陽子を主成分とする1次宇宙線は大気と反応して酸素や窒素の原子核と反応してπ中間子を生成し、π中間子は崩壊して第2世代のレプトンであるνμμニュートリノ、μミューオンを生成します。大気の厚みは数十Kmと厚いので、μミューオンも崩壊し電子e、μニュートリノ、電子ニュートリノを生成します。これらを「大気ニュートリノ」と呼びます。大気ニュートリノを検出する実験が1965年インドと南アフリカの鉱山チカ深くで行われました。バックグラウンドと区別するためニュートリノが高い透過性を持つことを利用して厚い岩盤の地下でおこなわれたのです。インドでは地下3200m、南アフリカでは地下2300mで行われました。ニュートリノを観測する時の原則は、大量の物質を用意して反応を待つことです。比較的透過率の高いミューオン(岩盤を1Kmも通過する)と区別することが観測の要です。宇宙線起源のミューオンは真上からやってきます。大気起源のミューオンは横からやってきますのでミューオンが観測出来たら大気由来のμニュートリノが検出されたことになります。こうしてニュートリノの存在が確認されました。インドの実験の中心は大阪市立大学の三宅三郎教授でした。一次宇宙線の中心は陽子であるが、宇宙の起源の150億年より陽子の寿命ははるかに長い(10^30年)といわれます。それでも大量の水(3トンの水は10^30個の陽子を含む)を用意して世界各地で陽子崩壊を探す実験が1980年初めから行われました。1983年から岐阜県神岡町で観測を開始した「カミオカンデ」は小柴昌俊博士が指導しました。カミオカンデは地下1000mの鉱山の坑道に設置され、直径16m、高さ16m、水槽3000トン、光電子倍増倍管1000個です。陽子の崩壊の予想は、陽子p→陽電子e+とπ中間子π0でした。π中間子π0はすぐに光子γ線2個に崩壊し、水中で電子e-と陽電子e+になります。これらは水中を走る時「チェレンコフ光」を進行方向に向けて発します。ドーナツのようなリングが3つが観測され、2つのリングが最も明るいリングと反対方向を向いていたら陽子崩壊の証拠となるのです。陽子崩壊を測定するカミオカンデにとって、大気μニュートリノは観測の邪魔になります。ニュートリノは水中で電子と衝突して電子やミューオンを散乱させチェレンコフ光を発生するからです。陽子崩壊とニュートリノ反応の違いは、チェレンコフ光が反対方向を向いて3個観測些Tれれ場陽子崩壊と判定され、同方向に2個チェレンコフ光が観測されればニュートリノ反応と区別できます。カミオカンデ実験では1日1回陽子崩壊が起きると予想したのですが、この30年間一度も陽子崩壊を観測できたことはありませんでした。

成果のない陽子崩壊観測から、カミオカンデは太陽からやってくるニュートリノの観測に向けて大規模な改造に乗り出しました。太陽の膨大なエネルギーはどうして生まれるのかについての「標準太陽モデル」は、1939年ハンス・ベーテが相対性理論と原子核のβ崩壊理論に基づいて提唱しました。太陽の中心部は約1600万度、密度は150g/立方cmと非常に高温・高密度です。主に水素2Hとヘリウムからできているが、プラズマ状態から核融合を起し、複雑な経路が提案されているが最終的には4個の陽子pからヘリウム原子核4He1個と陽電子e+2個と電子ニュートリノνe2個が生成される。これを「陽子・陽子連鎖核融合反応」と名付ける。太陽中心部の核融合で通られる様々なエネルギーのニュートリノを「太陽ニュートリノ」と呼ぶ。つまり太陽ニュートリノを観測すれば太陽中心部の核融合の情報が得られることになります。一方中心部で生成された熱はγ線として数十万年かけて太陽表面にたどり着き、波長の長い光として放射されます。ニュートリノが関与する力は「弱い力」であり、極稀に物質と相互作用する。つまりニュトリノが関わる太陽中心部の核融合反応は非常に起りにくい(ブレーキのかかった)反応であり、燃え尽きるまでに100億年はかかる(今はもう50億年経過している)とみられている。この時間と温和な状況が生命を生み出す環境を整えたと考えられる。1960年代後半よりブルックヘヴン研究所のレイモンド・ディヴィスは太陽ニュートリノの観測を始めていました。宇宙線由来のニュートリノを遮蔽するため金山の地下深くに、600トンの塩素化合物(C2Cl4)を蓄え、太陽から飛来する電子ニュートリノが塩素化合物の中性子と反応して、電子を放出して陽子に変わりアルゴン原子が生成されます。アルゴン原子の数を数えてニュートリノの反応数を知るのです。ニュートリノ反応数が少ないと、2か月かけてアルゴン原子20個を識別するというのは大変なことですが、ディヴィスは太陽ニュートリノの観測に成功し、2002年小柴昌俊博士とともにノーベル賞を受賞しました。東大の小柴博士らは1983年3月よりカミオカンデの建設を始め、1983年7月にデーター収集を開始しました。陽子崩壊の兆候がつかめないまま、小柴博士はこれを太陽ニュートリノ観測に切り替えました。しかし太陽ニュートリノのエネルギーは自然の放射線と大差ありません。観測感度を上げると自然放射線も拾ってしまいます。水槽と岩盤の間にさらに1500トンの水で被覆し、水の放射性不純物を徹底して精製などの改造を行った。太陽ニュートリノの観測を開始したのは1987年1月のことでした。カミオカンデが測定する太陽ニュートリノの反応は、電子ニュートリノが電子を弾き飛ばす「弾性散乱」です。観測頻度は10日に一度くらいでした。カミオカンデなら太陽の方向からくる信号とランダムな信号との差をとればそれが太陽ニュートリノとなります。こうしてカミオカンデは20年前のディヴィスの観測結果を確認したのです。

重い恒星の最期の爆発を「超新星爆発」と呼びますが、この時のエネルギーの99%はニュートリノとして放出します。カミオカンデはこの「超新星ニュートリノ」を観測し、爆発の理論が正しいことを証明しました。星の内部の陽子という燃料が無くなると中心部の熱が冷め、外へ向かう圧力が無くなります。すると星は自分自身の重みで中心部へ落ち込むことになります。星の中心部の圧力は非常に高くなり原子核同士が近づきヘリウムどうしが結びつく核融合反応が起こります。これ以降の核融合反応では核反応を抑制するニュートリノは反応に関与してきません。この段階で反応の速度は一気に増加し、その中心核にはヘリウムが主になり、炭素、炭素、ケイ素、シリコン、鉄という様に重い原子が形成され、自分重みで沈んでゆき「白色矮星」となって燃えかすの星になります。最終的には鉄の原子核に電子が吸い込まれ中性子だけの「中性子星」となります。ものすごい密度を持つ星です。密度が増加すると自転している星の回転速度も上がります。中性子が冷えるときに大量のニュートリノが放出されエネルギーを失ってゆきます。高密度の中性子星の温度は数百億度に達し素粒子のスープ状態になりますが、この熱を外部に運んでくれるのが、反応しない透過性のよいニュートリノなのです。ニュートリノは熱的にすべての種類(3種のニュートリノとその反粒子)が作られています。超新星爆発のエネルギーの99%はニュートリノが持ち去り、1%は光となります。カミオカンデで測定するニュートリノは主として電子ニュートリノですが、ニュートリノが水の陽子と反応して陽電子と中性子となる時に発せられるチェレンコフ光を観測することです。1987年2月23日マゼラン星雲中の超新星1987Aが爆発しました。カミオカンデは改修工事中でしたが、上部の水封工事が完了せず上部ふたが開放された状態になっていましした。この強運のせいでカミオカンデは超新星1987Aの爆発を偶然キャッチできたのです。ニュートリノが光の到着の3時前に到着したのです。データを解析後3月7日に論文はフィジカルレビューレターズに受理され、3月10日に掲載されました。そして同じデータはIMB実験でも確認され4月6日に同誌に掲載されました。この業績も考慮され小柴博士は2002年にノーベル物理学賞を受賞しました。

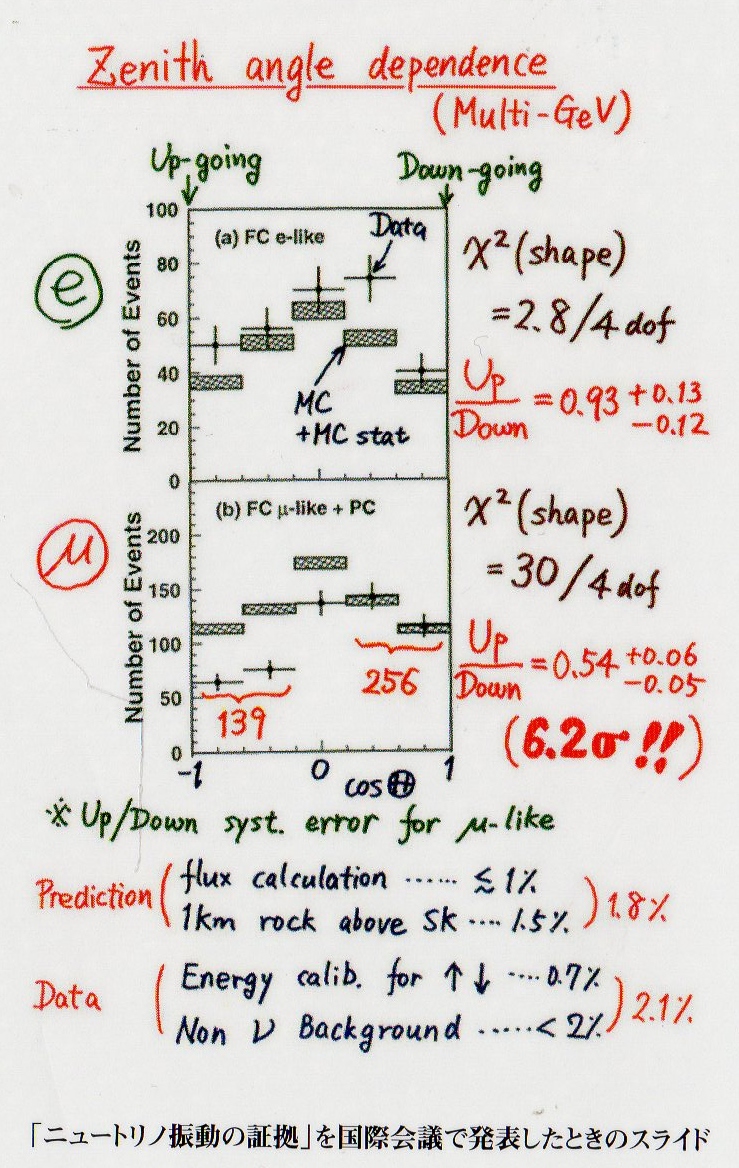

3) ニュートリノ振動と質量の発見カミオカンデは1980年代の終わりに「ニュートリノ振動」を示すデーターを発表しましたが、学界の多くの人は懐疑的でした。当時の事情を振り返ってみましょう。素粒子の標準理論は上にあげた表のように、6種類のクォークと6種類のレプトン、3種類の相互作用(強い力、電磁気力、弱い力)に基づいていました。ニュートリノは「電気的に中性で、質量がないか、あるいは極めて軽い」と見なされていた。当時はニュートリノの質量を求める実験は成功せず、ニュートリノの質量はゼロと見なして何ら差し支えない状況でした。ニュートリノ質量に関しては、1962年名古屋大学の牧次郎、中川昌美、坂田昌一は、若しニュートリノに質量があるなら、飛行中にニュートリノの種類が変化する「ニュートリノ振動」と呼ばれる現象が起ることを予想しました。第3世代のτニュートリノ野存在が証明されたのは2000年でした。τ粒子が1975年に発見されて以来τニュートリノがあってしかるべきと予想されていましたが、25年後に実証されたのはニュートリノを探す実験が難しかったからです。物質と反応して電子を作る「電子ニュートリノ」、物質と反応してミューオンを作る「μニュートリノ」、物質と反応してτ粒子を作る「τニュートリノ」の3種類のニュートリノがすべて実証されるのが2000年でした。τニュートリノを大量につくるには、π中間子よりもD中間子が適していることが分かりました。D中間子は、陽子をπ中間子を作る時よりもさらに高いエネルギーに加速すればできます。フェルミ研究所は、加速して同時に作られるπ中間子やK中間子を吸収除去するため何度もタングステンターゲットに当て、τニュートリノビームだけを取り出すことに成功しました。τニュートリノの検出法は、τ粒子の寿命が極めて短く、1mmも走らずに崩壊するため、名古屋大学の丹波公雄チームは原子核乾板でτニュートリノを自動でキャッチする装置を開発し、τニュートリノとの反応の結果作られたτ粒子を直接観測することに成功した。ここでμニュートリノとτニュートリノの質量を「二つの質量を持った状態の重ね合わせ」と考えます。質量は各々ν2、ν3とすると、それらの重ね合わせで質量が決まるのでその大きさは「混合角」θで決定されます。量子力学の考えでは、異なった質量を持つν2、ν3は、わずかに違った周波数を持つ波と考えることができます。わづかに周波数の違う波の重ね合わせによって「うなり」が生じて、その結果ニュートリノ成分が減ったり、増えたりを繰り返すのです。ν成分とτ成分の混合比率(混合角)に振動が起きるのです。これを「ニュートリノ振動」と呼ぶ。ニュートリノ振動によって別のニュートリノに点するまでの距離を測れば、ν2、ν3の質量の差が測定できます。アインシュタインの特殊相対性理論が教える様に、「ニュートリノが別のニュートリノに転移する→ニュートリノの時間は進む→ニュートリノは光よりゆっくり進む→ニュートリノには質量がある」という結論となります。当時クォーク間の混合角は小さいということから、ニュートリノ間の混合角も小さいだろうと憶測されていました。太陽ニュートリノの数が理論値よりずっと少ない問題は、地球まで飛んでくる間に別のものに変わっていたと考えれば説明可能となります。そして大きな振動確率つまり大きい混合角が予測されるのです。大気ニュートリノとは宇宙線によりπ中間子がミューオンとμニュートリノに崩壊し、さらにミューオンは電子とμニュートリノと電子ニュートリノに崩壊する反応です。つまりπ中間子が1個生成されるたびに、μニュートリノが2個、電子ニュートリノが1個作られます。実は1988年のカミオカンデ観測によりμニュートリノの数が予想の60%であることを示していました。これはニュートリノ振動が存在し、μニュートリノの半分がτニュートリノに転移していたと仮定すれば説明可能です。τニュートリノの観測はカミオカンデではできなかったので決定的証拠が採れなかった。エネルギーの高いμニュートリノの主な反応は、水中の中性子や養子と反応してミューオンを作ります。このミューオンのチェレンコフ光を検出しミューオンの向きを調べると、元のμニュートリノがどちらからやってきたかが分かります。その結果下から飛来するμニュートリノだけが減っていることが分かった。地球の反対側から上向きに飛来したニュートリノだった。当時のカミオカンデでは大気ニュートリノは数日に1回しか観測できなかった。カミオカンデのような「待ち」の実験では、長い間観測することでデータの信頼性を上げるしかありません。そこでカミオカンデの規模を20倍大きくする「スーパーカミオカンデ」の建設が1991年から開始された。本格的な「太陽ニュートリノ天文台」が、引退された小柴博士に代わって戸塚洋二博士が引き継いだ。水槽は2層式で内水槽は5万トン、光電子増倍管は11000本です。外水槽は邪魔な宇宙線が入ってきたかどうかの確認に使われ、光電子増倍管は1900本です。直径42m、高さは58mで「カミオカンデ」から200メートル離れた同じ地下空洞に設置された。「スーパーカミオカンデ」は1996年4月1日からデーター観測を始めた。そしてデーター解析が進み、1998年6月高山市で行われたニュートリノ国際会議において、著者梶田隆章博士が「ミューオン・ニュ−トリノ振動の証拠」と題する発表を行った。

さてここから、梶田博士のノーベル賞受賞理由となる「ニュートリノ振動」証明の成果に入る。ニュートリノ振動を明確に示すには、飛行距離の短い上から飛んでくるニュートリノと、飛行距離の長い下から(地球の裏側からくる)のニュートリノの数を比べ、そして予想値からのずれを調べることです。もしμニュートリノが振動してτニュートリノに一部変わっているならば、ニュトリノの数が予想値よりも少なくなるはずです。電子ニュートリノは基本的の上からも下からも飛来します。上に示した手書きのスライド(あるいはOHPかも)が実に感情がこもっていて、強調のマーク!!や手書き矢印、メモ、計算結果、統計信頼性などがごちゃごちゃ書き込まれていて生生しい。私自身の現役時代の研究発表を思い出します。エクセルやパワーポイントを使ったきれいなデータとは時代が感じられて面白い。さてデータの読み方を説明しよう。データの上の図は電子ニュートリノ、下がミュ―ニュートリノです。図の横軸は飛来した方向分布を示し、一番左が上向き、右側が下向き、真ん中は水平(横)を示しています。十字印データ値は観測データーを誤差表示で示し、斜線のはいった矩形は予測値範囲を示します。下から飛来した(左側)上向きμニュートリノの139と赤で書かれた数値は大きく予想値を下回っています。逆に右側の256は予想値の中にあります。上の図は1998年のデータですので観測事象は100−160ですが、2012年までの観測を総合すると、事象は500−700となり、電子ニュートリノについては観測数は全方向について予測数のほぼ90%−95%、μニュートリノの場合は上向き方向の観測数は予測数の50%であることが確実です。観測された上向きμニュートリノが予想の半分であったことは、混合角が約45度(二つのニュートリノが同じ割合で混合されている)であることを示し、クォーク間の混合角とは異なり非常に大きいことを示しています。地球の反対側から透過して飛来する間にμニュートリノの半分がτニュートリノになり、またμニュートリノへ戻ることを繰り返して、平均して半分だけ残ったとと考えっれます。μニュートリノの飛行距離は、大気(上)からやってくる場合約15Km、横からの方向は大体500Kmと考えられ、上向き(地球の反対側から)の飛行距離は最大12800Kmになる。μニュートリノはおよそ500Kmあたりからτニュートリノに代わり始めるようだ。2001年スーパーカミオカンデの光電子増倍管の半分がメンテナンス中に衝撃波で破壊される事故が発生し、2002年までに修復工事が行われ、観測が続けられた(完全な修復は2006年まで)。筑波にある高エネルギー物理学研究所の陽子加速器でμニュートリノを生成し、スーパカミオカンデ方向へ発射し、スーパカミオカンデで観測するという「K2K実験」が計画された。陽子加速器によるK2K観測が1999年ー2004年まで行われた。筑波から神岡まで250Kmをμニュートリノが飛行する間に、もしニュートリノが振動しなかったらスーパカミオカンデは158個のμニュートリノを観測するはずでしたが、実際は112個の反応でした。(112/158=0.71)というようにK2K実験でもニュートリノ振動が確認された。加速器による実験はτニュートリノを発見したフェルミ研究所でも行われ、MINOS実験という。735Km離れた鉱山の地下に設けた測定器は鉄板と2プラスチックシンチレーターを使った。2012年までの2894個のμニュートリノ反応を観測した。欧州原子核研究機構CERNはフェルミ研究所よりも高いアエネルギ―の陽子加速器を用い、τニュートリノを直接観測する目的です。735Km離れたイタリアの地下実験室で原子核乾板と鉛板をサンドウィッチした57層のパックを850万枚使用しています。2008年から2012年までにτニュートリノは4個観測されました。

4) ニュートリノ観測(2)ー宇宙線、太陽、地球とニュートリノー最近の研究大気ニュ―トリノは宇宙線が地球の大気と反応して作られたものです。宇宙線の主な成分は陽子ですが、一番高いエネルギーは1020電子ボルト以上にもなり、これは人工的に加速できたエネルギーの1000万倍になります。いったい宇宙線は宇宙のどこで生まれ、どのような仕組みでこんな高いエネルギーまでに加速されたのでしょうか。近年この面における研究がニュートリノによる観測で大きな進展があった。巨大な加速器が宇宙のどこにあるのでしょうか。それはひとつの説として超新星爆発によって放出された物質は光速の1−10%の速さで衝撃波として伝わり、星間物質中の荷電粒子とぶつかります。このとき荷電粒子(陽子)が磁場によってエネルギーが与えられるという説です。このような作用は、ブラックホールやγ線バーストでもみられ宇宙線が加速されるそうです。逆に言えばニュートリノ観測が、超新星爆発やブラックホール、γ線バーストなど宇宙の高エネルギー現象を研究する分野を切り開いたと言えます。宇宙線の起源として光のやってくる方向に起源とする天体があるわけではありません。光が宇宙で磁場によって方向を曲げられているからです。そこで電荷を持たないニュートリノを観測すればやってきた方向が分かるのでしょうか。加速された宇宙線粒子は星間物質と衝突してπ中間子を大量に生み出します。その結果、π+中間子が崩壊してミューオンμ+とμニュートリノνμができ、ミューオン+はさらに崩壊して陽電子e+、反μニュートリノ、電子ニュートリノνeが生成されます。またπ-中間子が崩壊してーミューオンμーと反μニュートリノが生まれ、さらにミューオンμーが崩壊して電子e-、μニュートリノνμ、反電子ニュートリノが生成されます。また電荷ゼロのπ0中間子が崩壊するとふたつのγ線になります。こうして作られる「高エネルギ宇宙ーニュートリノ」や「高エネルギー宇宙γ線」を観測すれば起源の天体の方向が分かるはずです。しかしγ線には電子からのγ線がほとんどであるため、区別がつきません。高エネルギ宇宙ーニュートリノを観測するうえでのバックグラウンド(ノイズ)は宇宙線が大気と反応してできる大気ニュートリノです。大気ニュートリノと宇宙ニュートリノを区別する方法は、一つは特定方向からくるニュートリノだけに注目することです。しかし高エネルギー宇宙ニュートリノの数が少ないため、スーパーカミオカンデでさえ小さすぎるのです。約2万倍の体積の水が必要です。もう一つの方法は自然の湖や膿を利用して、その底に測定器を設置する方法です。深海に装置を置くことや、水上に観測センターを置くことなどの技術的問題が大きいので実現は難しいと言われています。そこで持ち上がったのは南極の氷を測定機に使うアイデアです。1990年代に試験が始まり、2004年から本格的工事が開始され、2011年に完成しました。直径60cm、深さ2400mの穴を86本ボウリングして、深さ1450mのところまで数珠つなぎにした光電子増倍管を埋め込みます。それからまた孔を氷で満たしました。こうして装置の大きさは約1立方キロメータになります。この「アイス・キューブ」実験には日本から千葉大学が参加しています。2012年ニュートリノ反応のデータが観測され、スーパーカミオカンデで得られている大気ニュートリノの約100万倍高いエネルギーのニュートリノが観測されました。しかし電子ニュートリノ反応ではその方向を特定することはできませんでしたが、μニュートリノ反応ではその突き抜けた方向が分かりますので、高エネルギー宇宙ニュートリノ天文学が始まろうとしています。

1985年太陽ニュートリノの観測数が少ないのはニュートリノ振動のためではないかという関心が高まり、精密な実験が計画された。1985年ソ連のスタ二ラフ・ミケーエフとアレクゼイ・スミルノフは、太陽の中心で生まれた電子ニュートリノが太陽表面に到達する間に物質と反応して、ニュートリノ振動の振動角が小さくても条件が揃えば、ほとんど別のニュートリノになっているという論文を発表した。このことは電子ニュートリノの質量が物質の密度に従って大きくなったり小さくなったりすることを意味します。μニュートリノの質量は一定とすると、電子ニュートリノの質量の質量は太陽中心では高く、太陽表面に近づくにつれてμニュートリノの質量に等しくなったゆきます。こうして電子ニュートリノは太陽表面でμニュートリノに変化するのです。ミケーエフとスミルノフ理論は研究者に大きなインパクトを与え、太陽ニュートリノ問題をニュートリノ振動で説明する機運が持ち上がりました。すでに述べたようにディヴィスの実験で観測されたニュートリノは標準太陽モデルの予想の1/3で、カミオカンデの観測では半分ほどであった。標準モデル(陽子・陽子連鎖核融合反応)の8Bという最後の部分の反応でその確率は非常に小さいとするニュートリノです。放出されるエネルギーの低い電子ニュートリノ(pp太陽ニュートリノ)を観測して理論値と比較する実験が試みられました。反応が起り得る閾値を超えるエネルギーを持つ電子ニュートリノを出す元素は数少ないのですが、ソ連のクズミンは1965年ガリウムを用いて、ガリウム+電子ニュートリノ→電子+ゲルマニウムの計測を提案しました。ガリウムを使って太陽ニュートリノを捉える実験は、1990年代初めロシアのSAGE実験とイタリアのGallex実験が始まりでした。結局ゲルマニウムをカウントすることが難しく結論を得ることはできなかった。精度の高い太陽ニュートリノ実験がカナダのSNO実験とスーパーカミオカンデで行われた。カナダのSNO実験は水チェレンコフ実験であることはスーパーカミオカンデと同じですが、SNOでは重水素原子核(陽子+中世子)が用いられました。非常に高価な材料です。重水を使うと、飛来する電子ニュートリノの数と、電子ニュートリノ、μニュートリノ、τニュートリノを合わせた全ニュートリノの数を求めることができます、飛来する電子ニュートリノの数は、重水素と電子ニュートリノの反応(νe+2H2→e-+p+p)で作られる電子のチェレンコフ光を観測して調べる。すべてのニュートリノは、ニュートリノν+重水2H2→ニュートリノν+陽子p+中性子nの反応で調べます。SNO実験は、1999年に建設が始まった。1000トンの重水を球状のフラスコ容器に入れ、周囲を光電子増倍管で包む装置である。2002年より観測が行われ、予測通りの結果が得られた。全ニュートリノの数の合計は予測通りですが、電子ニュートリノの数は予測の1/3でした。この実験は電子ニュートリノだけの感度のある観測ですが、太陽ニュートリノの問題はニュートリノ振動の効果によって起きていることが分かったのです。一方スーパーカミオカンデが観測できる太陽ニュートリノ反応は、ニュートリノが水中の電子と反応し電子をはじき出すことです。散乱の割合は電子ニュートリノが一番大きく、μニュートリノ、τニュートリノも電子ニュートリノに比べると1/6ほどの散乱を起します。スーパカミオカンデで測定されたニュートリノの数は理論の半分より少ない数でした。(2/3×1/6)+1/3=4/9=0.44と計算されるように理論の44%の太陽ニュートリノが観測されるはずです。

3つ目の重要な実験は、カミオカンデの跡地に設置された「カムランド」実験です。1950年代に原子炉から出されるニュートリノを測定したライネスとコーエンの装置を巨大化した1000トンの液体シンチテータ―を使用しています。岐阜県神岡は、福井や新潟、静岡にある原発から平均180Kmに立地している。原子炉ニュートリノ観測に適した土地なのです。反電子ニュートリノが水の陽子と反応して出てくる陽電子をシンチレーション光によって測定します。元東北大学鈴木厚人教授が実験を発案しました。直径19メートルのステンレス球形タンクの全表面に光電子増倍管を配置し、その中に1000トンの液体シンチレーションを入れるバルーンがある。2011年カムランドはニュトリノ振動によって反電子ニュートリノが減っていることを実証しました。反電子ニュートリノの減り方をニュートリノの飛行距離/ニュートリノのエネルギーでを横軸にして縦軸に反電子ニュートリノの残存率であらわすと、見事に2つのピークからなる波が浮かび上がってきます。これがニュートリノ振動なのでした。イタリアで行われたBorexino実験は7Beと言われるニュートリノを観測することが目的でした。2007年ニュートリノを検出し理論の予測と一致しました。こうして大気ニュートリノ、加速器のニュートリノ振動実験、太陽ニュートリノ、原子炉ニュートリノ実験を積み重ねて、ニュートリノの質量と混合角の大枠は分かったのです。以上の測定においてエネルギーレベルの低い領域における測定は自然および測定器中に含まれる放射性物質を極限まで低減する必要があった。この技術の進歩が地球由来のニュートリノ観測を可能にしたと言える。地球は微惑星が衝突して合体(月は後に分離)すると、衝突エネルギーは熱に変わった。このエネルギによって惑星に含まれていた水、炭酸ガス、窒素などが放出され原始大気になった。内部熱によって岩石が融解しマグマとなり、重い鉄成分は中心部に沈んで地球のコアとなり、内核、外核、下部マントル、上部マントル、地殻、地表からなると球の構造が形成された。地球が生まれて45億年経った今も地球は暖かさを保ち(余熱)、熱を46兆ワット/年も放出しています。というのが地球セオリーのメインですが、地球内部に含まれているウランやトリウムが熱源だという説もあります。ウランやトリウムがα崩壊し、sらに崩壊を繰り返すβ崩壊からニュートリノが生成されます。予測される観測感度は最大に見積もって、1000トンのカムカンデの場合10日に1回程度です。信号のエネルギーは自然放射線のエネルギーと大差はありません。従って測定器内部の放射性物質を極限まで減らす事が求められます。カムカンデの測定において、原子炉ニュートリノと測定器内のバックグランド以外の成分があることが指摘されました。これが地球ニュートリノでした。2005年以降どうも地球ニュートリノが観測されているようだという報告があり、2011年に地球ニュートリノの信号を分離することができました。これがニュートリノ地球物理学の誕生です。イタリアのBorexino実験でも地球ニュートリノが観測され、これによりウランやトリウムの崩壊によって発生する熱は約20兆ワットであるとされました。

5) ニュートリノで探る宇宙と素粒子ニュートリノの質量が他の素粒子に比べて極端に軽いことは宇宙誕生直後の事情を伝えているのかもしれない。一番重いニュートリノの重さは0.05電子ボルトで、一番軽いクォーク(トップクォーク)の質量はニュートリノに比べて10桁以上重い。クォークやレプトン(電子、ミューオン、τ粒子)は世代が増えるにつれて質量が急激に増加している。ニュートリノの質量は世代間で差が少ない。1970年代後半に、ニュートリノの質量とクォークの質量の関係は、mν=(mq/mN)・mq であるとミンコフスキーらは述べています。 mν:ニュートリノの質量、mq:クォークの質量、mN::非常に重い未知の物質の質量です。これを「シーソー機構」と呼ばれています。非常に重い未知の物質とは超高エネルギー世界のことをいいます。mN=mq2/mνに代入すると、mNはおおよそ1016ギガ電子ボルトとなり、大統一理論の世界のエネンルギー規模に近くなります。大統一理論では「強い力」はエネルギーが高くなるとだんだん弱くなります。こうして3つの力が1016ギガ電子ボルト、温度1029度で同じ強さなるとされています。ちなみに多用の中心部の温度はおよそ107度です。力が統一されるような温度は現在宇宙には存在しません。ニュートリノの質量は大統一理論と宇宙の起源の情報に大いに関係があるのではないかと著者は主張していますが根拠はありません。ものすごくグローバルな話ですが、全宇宙のエネルギーの中で物質のエネルギーは4%に過ぎません。宇宙の全エネルギーの3/4は「ダークエネルギー」と呼ばれる真空のエネルギーです。この「ダークエネルギー」はビッグバン後の宇宙の膨張の主役のようです。さらに1/4を占める「ダークマター(暗黒物質)」とは電磁波では見えないという意味です。ニュートリノの質量は小さすぎるのでダークマターにはなりません。電気的に中性で重くかつ寿命の長い粒子でなければなりません。宇宙に占める粒子の割合はニュートリノと光子が大体半分づつです。スーパーカミオカンデのニュートリノ振動結果は、日本のK2K実験、アメリカのMINOS、ヨーロッパのOPERAなど、加速器をを使った実験で確認されたが、それらはμニュートリノがτニュートリノに転移している現象であった。第3のニュートリノ振動として、μニュートリノと電子ニュートリノの振動の研究が進んできました。μニュートリノと電子ニュートリノの振動は加速器を用いる方が有利です。大気ニュートリノ法はμニュートリノと電子ニュートリノの振動を観測するには向いていません。何故なら大気ニュトリノはμニュートリノ対電子ニュートリノが2:1の割合で混じって生成されるので、μニュートリノと電子ニュートリノの振動の混合角が小さい場合には、検出が難しいからです。そこでほとんどμニュートリノだけからなる加速器ビーム実験が有利になります。電子、μ、τニュートリノは3つの質量を持った状態の重ね合わせとなります。そしてν1、ν2、ν3の関係を決める混合角も3種類あるはずです。μニュートリノとτニュートリノ振動と同じく、μニュートリノから電子ニュートリノに転する現象が第3のニュートリノ振動です。ここで電子ニュートリノからτニュートリノへの転移混合角はθ13、電子ニュートリノからμニュートリノへの転移混合角はθ12、μニュートリノから電子ニュートリノへの転移混合角はθ23であり、質量ν1、ν2、ν3を3次元の座標軸にとって3つのニュートリノの関係を図示できます。

2000年カナダで行われたニュートリノ国際会議で、ロシアは原子炉でつくられる反ニュートリノを観測する提案がなされた。一方日本では大強度陽子加速器を用いてμニュートリノのビームを生成し、スーパカミオカンデで測定する計画が進んでいました。大強度陽子加速器は2008年東海村J-PARCで完成し、2010年からT2K実験が始まりました。東海村から発射されたニュートリノビームはスーパーカミオカンデまで295Kmを飛行します。2011年ni最初のデーターが発表され、μニュートリノビームから6個の電子ニュートリノ反応が測定された。振動がないと想定した場合、バックグラウンドは1.5例しかないはずです。有意に電子ニュートリノが検出されたと言えます。2011年3月の大震災と津波のため東海村のJ-PARCは実験不能になりましたが、2012年に再開され、加速器の性能向上もあって、バックグラウンド4.5例に対して電子ニュートリノの事象は28例観測された。こうしてμニュートリノから電子ニュートリノに転移する第3の振動は確実視されました。第3のニュートリノ振動を測定する別の方法は原子炉から反電子ニュートリノが1-2km飛行した後に減少することを証明することです。ロシアの実験は実現しなかったが、欧州、韓国、中国で国際共同研究が行われ、日本チームは欧州の実験に参加しました。反電子ニュートリノが陽子と反王してできた陽電子e+を液体シンチレータで測定するものです。3か所の実験結果は2012年のニュートリノ国際会議で発表され、予想以上に反電子ニュートリノは減少していることが示された。振動の混合角をまとめるとニュートリノでは電子ニュートリノからτニュートリノへの転移混合角はθ13は9度、電子ニュートリノからμニュートリノへの転移混合角はθ12は34度、μニュートリノから電子ニュートリノへの転移混合角はθ23は45度であった。一方対応するクォークでは各々、ほとんどゼロ、9度、1度であった。これまでの常識に反してニュートリノ振動はクォークに比べてかなり大きいものであった。今後のニュートリノ研究では、ニュートリノ振動を精密に測定して、ニュートリノ振動と反ニュートリノ振動にわずかな違いがるかどうかを確認することです。それはビックバン直後の宇宙には物質と反物質が同数(対称)あったはずですが、「対消滅」を続け反物質はすべてなくなりました。物質の方は結果的になくならなかったのは自然法則が両者にとって違いがあったと考えられます。この違いを「CP対称性の破れ」といいます。例えばクォークではK中間子の崩壊の仕方について「CP対称性の破れ」を指摘した小林誠、益川敏秀博士が2008年ノーベル賞を受賞しました。クォークのCP非対称性以外に、ニュートリノの非対称性を研究する必要があるからです。それがダークマターの解明につながるのではないかという期待があるからです。