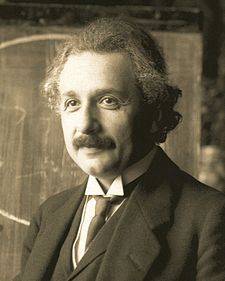

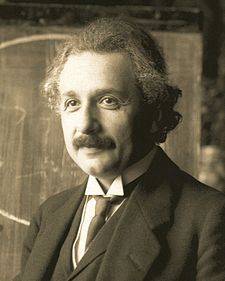

ノーベル賞授賞式のアインシュタイン(1921)

この本のカバーに書かれた紹介文に「専門的予備知識を持たない読者のために、現代物理学の全貌を平易に解説した万人のための入門書」とあり、また「数式を用いず巧みな比喩と明快な叙述によって・・・」と本書の特徴を述べていました。しかしこういったうたい文句がはたして適切かどうかはわかりません。例えば数学を紹介する本が数式を用いないで解説することができるだろうか。幸いなことに物理学は経験科学(実験科学と言ってもいい)であり、数学と違って抽象度合いが少ないとは言うものの、現代物理学は数学なしには語れない。したがって、数式なしで解説されたイメージを理解したというのはどういう意味合いを持つのだろうかという疑問がわく。分かったという意識(認識論)はそのレベルがひとさまざであり、数式を並べられても拒否反応を起して本を閉じてしまう人もいるのでその辺が難しい。科学の啓蒙書の宿命みたいな感が付いて回る。例えば本書のアインシュタインの文章一行の内容には、専門書一冊分の内容が詰まっている場合がほとんどである。あるいは専門分野全体を概観しなければならないことがある。数式がないから容易に理解できるとの説は誤解である。実は数式があったほうが理解は確実である。それには長い時間の勉学が必要になって、理科系以外の人には酷である。そこで本書は一切の過程を省いて相対論の結果だけを示して、相対論を通してみた世界観の把握に重点をおいている。考え方を切り替えると世界は変わることを示した名著である。相対論は光の速度の世界である。つまり電磁気と宇宙の世界である。この地球上の運動の世界は光の速度に比べると無視できるほど小さいので、ニュートン力学の世界である。これをガリレオの相対論ともいう。特殊相対論ではローレンツ変換を施すと、光速度は一定とすると時間も距離も縮小するのである。この観点が1905年のアインシュタインの相対性理論論文の出発点であった。ここでアインシュタインの業績と経歴を振り返っておこう。アルベルト・アインシュタイン(1879年3月14日 - 1955年4月18日)は、ドイツ生まれのユダヤ人の理論物理学者。特殊相対性理論および一般相対性理論、相対性宇宙論、ブラウン運動の起源を説明する揺動散逸定理、光量子仮説による光の粒子と波動の二重性、アインシュタインの固体比熱理論、零点エネルギー、半古典型のシュレディンガー方程式、ボーズ=アインシュタイン凝縮などを提唱した業績により、20世紀最大の物理学者とも、現代物理学の父とも呼ばれる。特に彼の特殊相対性理論と一般相対性理論が有名だが、光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明によって1921年のノーベル物理学賞を受賞した。アインシュタインの業績をレビューする。

* 1905年に特殊相対性理論を発表。20世紀に於ける物理学史上の2大革命として量子力学および相対性理論が挙げられるが、以前から論理的に展開されていた相対性原理(アンリ・ポアンカレー、ヘンドリック・ローレンツなど)をもとに、ニュートン力学とマクスウェルの方程式を基礎とする物理学の体系を根本から再構成した。特殊相対性理論では、質量、長さ、同時性といった概念は、観測者のいる慣性系によって異なる相対的なものであり、唯一不変なものは光速度のみであるとした。特殊相対性理論は重力場のない状態での慣性系を取り扱った理論であるが、1915年-1916年には、加速度運動と重力を取り込んだ一般相対性理論を発表した。一般相対性理論では重力場による時空の歪みをリーマン幾何学を用いて記述している。さらに後半生の30年近くを重力と電磁気力を統合する統一場理論を構築しようと心血を注いだが、死により未完に終わっている。

* 一般相対性理論の解として、宇宙は膨張または収縮をしているという結論が得られる。アインシュタインは重力による影響を相殺するような宇宙項を場の方程式に導入することで、静的な宇宙が得られるようにした。しかし、エドウィン・ハッブルによって、宇宙の膨張が発見されたため、アインシュタインは宇宙項を撤回した。後に宇宙項の導入を「生涯最大の失敗」と述べている。しかし、宇宙望遠鏡による超新星の赤方偏移の観測結果などから、宇宙の膨張が加速しているという結論が得られており、この加速の要因として、宇宙項の存在を挙げる学説が存在する。

* 光量子仮説によって光電効果の理論的な説明付けを行うなど、初期量子論の確立に多大な貢献をした。しかし、量子が確率論的に振舞うとする量子力学自体については、アインシュタインは、「神はサイコロを振らない」と懐疑的な立場をとった。局所実在論を支持していたアインシュタインは量子力学の矛盾点の一つとしてアインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックスを提示したが、後にベルの不等式の破れが実証されると局所実在論は破綻し、ERP相関として知られるようになった。晩年アインシュタインは量子力学の確率過程を支持していることは本書第Ⅳ部に明らかである。その他、ブラウン運動の理論の構築、固体における比熱の理論である「アインシュタインモデル」の提唱、ボース=アインシュタイン凝縮の予言など、物理学の全領域にわたり多大な業績をあげている。

つぎにアインシュタインの経歴を年譜としてまとめる。

1879年3月14日、ドイツ南西部のバーデン=ヴュルテンベルク州ウルム市にて、父親ヘルマン・アインシュタインと母親パウリーネ・コッホとの間に長男として生まれる。1880年から1894年の間、ドイツ南部のミュンヘンに居住した。アインシュタインは、5歳頃まであまり言葉を話さなかったと伝えられる。そのことで、単なる記号処理的な頭脳の働きでなく、全体を把握する能力を養ったという。数学に関しては傑出した才能を示した。言語表現に障害があったという。

1895年、スイスのチューリッヒ連邦工科大学を受験するも失敗。しかし数学と物理の点数が最高点だったがため、アーラウのギムナジウム(言語)に通うことを条件に、翌年度の入学資格を得られることになった。1896年、ギムナジウムを卒業。10月、チューリッヒ連邦工科大学への入学を許可される。大学では物理学を専攻した。1900年、7月チューリッヒ連邦工科大学を卒業したが、大学の物理学部長ハインリヒ・ウェーバー(英語版)と不仲であったために、大学の助手になれなかった。保険外交員、臨時の代理教員や家庭教師のアルバイトで収入を得つつ、論文の執筆に取り組んだ。

1902年、友人のマルセル・グロスマンの父親の口利きでベルンの、スイス特許庁に3級技術専門職(審査官)として就職した。ここで好きな物理学の問題に取り組む自由を得て、特許申請書類の中のさまざまな発明理論や数式を知る機会を得る。

1905年の26歳の時に3つの重要な論文を発表する。1905年に博士号を取得すべく「特殊相対性理論」に関連する論文を書き上げ、大学に提出した。しかし内容が大学側に受け入れられなかったため、急遽代わりに「分子の大きさの新しい決定法」という論文を提出し、受理されている。この論文は「ブラウン運動の理論」に発展した。この年は「奇跡の年」として知られている。アインシュタインは「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」「特殊相対性理論」に関連する五つの重要な論文を立て続けに発表した。

1907年、有名な式E=mc2を発表している。この年には、箱の中の観測者は、自らにかかる力が慣性力なのか重力なのか区別ができないという、後の一般相対論の基礎となるアイディア(等価原理)を考案する。

1909年、特許局に辞表を提出。チューリッヒ大学の助教授となる。この年には彼の生涯で初となる名誉博士号がジュネーヴ大学より授与されている。

1910年、プラハ大学の教授となる。1911年プランクにより、ベルリンのカイザー・ヴィルヘルム物理学研究所の所長に推薦された。1912年、母校、チューリッヒ連邦工科大学の教授に就任。1913年、プロイセン科学アカデミーの会員となり、アインシュタインはベルリンに移住する。1914年第1次世界大戦勃発。

1916年、一般相対性理論を発表。この理論には星の重力により光が曲げられるという予言も含まれていた。

1919年、皆既日食において、太陽の重力場で光が曲げられること(いわゆる、重力レンズ効果)がケンブリッジ天文台のアーサー・エディントンの観測により確認されたが理論の立証にはまだ不充分であった。しかし、このことにより一般相対性理論は物理学理論としての一定の地位を得る。マスコミが伝えたためアインシュタインの名は世界的に有名となった。1922年に皆既日食が豪州で観測されるとあって、キャンベルを初め七つの観測隊が派遣されたが、キャンベル隊のみが撮影に成功し、ここに一般相対性理論は確立した。

1921年11月9日にアインシュタインは前年度に保留されていた1921年度のノーベル物理学賞受賞の知らせを受けている。受賞理由は「光電効果の発見」によるものであった。当時、アインシュタインが構築した相対性理論について「人類に大きな利益をもたらす様な研究と言えるのかと言えば疑問」との声があったためである。

1925年、インドの物理学者サティエンドラ・ボースからの手紙をきっかけとして、ボース=アインシュタイン凝縮の存在を予言する論文を発表。また、この時期に行っていた誘導放出の研究が、後のレーザーの開発につながっている。

1932年、アメリカへ3度目の訪問をすべくドイツを発つ。しかし、翌年にはドイツでヒトラー率いるナチスが政権を獲得。以後ユダヤ人への迫害が日増しに激しくなっていったため、アインシュタインがドイツに戻ることはなかった。

1935年、ボリス・ポドリスキー、ネイサン・ローゼンと共にアインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックスを発表する(量子力学と相対性理論の矛盾)。また、アメリカでの永住権を申請、取得する。

1939年、当時のアメリカ合衆国大統領であったフランクリン・ルーズベルト宛ての、原子力とその軍事利用の可能性に触れた手紙に署名。2年後の1941年秋にはアメリカで原子爆弾の開発・製造が開始した(マンハッタン計画)。1945年、広島市への原子爆弾投下報道に衝撃を受ける。アメリカは戦勝国となったが、アインシュタインは「我々は戦いには勝利したが、平和まで勝ち取ったわけではない」と演説する。

1946年、原子科学者緊急委員会議長の役目を引き受ける。また、国連総会に世界政府樹立を提唱する手紙を送る。

1955年4月11日、哲学者バートランド・ラッセルとともに核兵器の廃絶や戦争の根絶、科学技術の平和利用などを世界各国に訴える内容のラッセル=アインシュタイン宣言に署名する。4月13日、建国7周年を迎えるイスラエルと同国国民へ寄せるラジオ放送に関する打ち合わせ後、心臓付近の痛みに倒れる(腹部動脈瘤の破裂)。手術を拒否しそして4月18日の午前1時過ぎ、アインシュタインは76歳の生涯を終える。

物理学の発展を論じた通史というものは特にないが、物理学者がそれぞれの専門分野から物理学の歴史を概観した名著として、私は次の三書を読んだ。それらの概要をまとめる。

① R.P.ファイマン著 江沢洋訳 「物理法則はいかにして発見されたか」 (岩波現代文庫 2001年)

② 朝永振一郎著 「物理学とは何だろう」 (岩波新書 上下 1979年)

③ 大栗博司著 「重力とは何か」 (幻冬舎新書 2012年)

① R.P.ファイマン著 江沢洋訳 「物理法則はいかにして発見されたか」 (岩波現代文庫 2001年)

ファイマン教授は、MITを卒業後、プリンストン大学で学位をとり、1944年よりコーネル大学で助教授になった。理論物理学者として出発し、戦後の物理学の発展に大きな貢献をし、1954年アインシュタイン賞を受賞した。ファイマン教授は経路積分や、素粒子の反応を図示化したファインマン・ダイアグラムの発案でも知られる。1965年、量子電磁力学の発展に大きく寄与したことにより、ジュリアン・S・シュウィンガー、朝永振一郎とともにノーベル物理学賞を共同受賞した。本書「物理法則はいかにして発見されたか」は大きくは二つの講演会の内容からなる。一つは1964年コーネル大学のメッセンジャー講演会「物理法則の性質」、二つは1965年ノーベル賞受賞講演会「量子電磁気学の発展」である。訳者の江沢洋氏は「この本は確かに古い話に違いないが、事実の記録として長い命を持っている。なぜかというと量子電磁力学はある意味では未だファイマン路線の上にあり、基礎物理の全体に影響力を持っている。ファイマン教授の発想や研究法が専門外の人に魅力を持ち続けているに違いない。」という。ファイマン教授による物理法則とは、自然の営みのリズムやパターンのことである。まず第1に「人間精神が成し遂げた最も偉大な一般化」といわれた「重力の法則」(ニュートンの「万有引力の法則」)を取り上げる。重力の法則とは「2つの物体がお互いに引き合う力は物体間の距離の2乗に反比例し、2物体の質量の積に比例する」ということである。F=G(mm'/r 2)という数式に表すことが出来る。力は物体に加速度を与え、その加速度(速度の変化量)はその物体の質量に反比例する。こうして天文学の力学法則が次々発見された。20世紀になって水星の動きに異常が見つかり、アインシュタインが相対性理論によってニュートンの法則に修正を加えた。重力の法則がどこまで遠くまで支配するのか、太陽系を超えて伝わることが分っているが、球状星雲、渦上星雲という5万年光年から10万年光年をこえて(太陽と地球の距離は8分)重力が及んでいることが分っている。相対性理論によると光はエネルギーを持っており質量と互換性がある。質量を持つ光は重力に引かれて落下する。従って太陽の近くを光が通過すると屈曲を受けるのである。これによって水星の動きを説明したのである。距離の逆2乗則は電気の法則でもある。しかしその力は重力に較べて4.17×10 の42乗倍大きいのである。電磁気の場と重力の場のメカニズムの解明は難しい。極微の世界(核内)で重力はどうなるかは、重力の量子化は今後の課題であるとファイマン教授は言っている。重力の法則には力は太陽に向かって働くという命題と、等しい時間には等しい面積が掃過されという命題の2つがある。惑星同志の引き合いで軌道が修正される問題には力の方向を考えればいい、多くの惑星を一度に射影して運動を見る場合には、等しい面積が掃過されという命題から見れば角運動量保存の法則が発見できた。星雲が中心に向かって激しく渦巻く様子はこの角運動量保存則から説明される。こうして数学の推論法は大変強力で物理学を導いてくれる。数学を知らないと本当の自然の姿は感じ取ることは出来ないであろうとファイマン教授はいう。物理学は数多くの法則から成り立っているが、これらの法則を貫く「大法則」というものがある。それは保存則、対称性、そして数学的であるという性質である。この章で扱う保存則は以下の6つである① 電気量(電荷)の保存則 ② 重粒子数の保存則 ③ 超核子数(ストレンジネス)の保存則 ④ エネルギーの保存則 ⑤ 角運動量(運動量)の保存則 ⑥ 対称性の保存則である。いったい電子は波なのか粒子なのかに決着をつけるべく、1925年ハイゼンベルグが行列力学を、1926年にシュレージンガーが波動方程式を提出したことで量子力学が誕生した。ここで目を通じて見て来た世界が全く通用しない事を思い知らされたのである。有名な「2つ孔の実験」がある。2つの孔を潜り抜けた、粒子、波、電子の様子を示したものである。粒子では確率分布の和として、波では干渉縞として、電子ではひとつの孔では確率分布として、2つの孔では干渉縞が現れるという話である。電子は粒子の様でもあり、波の様でもあり同時に二つの顔を持つことを「ハイゼンブルグの不確定性原理」という。要は決められないということである。最後にノーベル物理学賞受賞講演「量子電磁力学の発展」 をまとめておこう。古典電磁気学はマックスウエルの波動方程式で完成している。電磁気学の量子論には2つの難題があったという。ひとつは電子が自分自身と相互作用(電磁場作用)するとするとネルギーが発散すること。2つには場は無限の自由度を持つという理論上の問題であった。そこで電子は自分自身には作用しない、他の電子にみ作用するという電磁気学を構築しようとした。そこで彼がやった数学テクニックとは、作用積分Aの第1項は自由粒子の作用積分とし、第2項を電荷の電気的相互作用とした。この相互作用項にクロネッカーデルタ関数δij(i≠j)を持ってきた。量子論への移行において作用積分Sをラグランジアンの積分であればハミルトニアンを組み立てて量子力学を作ることが出来るだろうという企てである。数学的ひらめきはディラックの数式の援用でAexp[iε/h L]を用いることでシュレージンガー方程式が出てきた。ラグランジアンと量子力学の橋渡しができた。作用積分を解して量子力学とつながったのである。これが量子電磁気学への貢献というノーベル賞受賞理由である。

② 朝永振一郎著 「物理学とは何だろう」 (岩波新書 上下 1979年)

数学ではまず扱う対象の定義から始め公理を設定するのが常ですが、物理学では変遷が激しく、学問の範囲や対象を定義することも公理を設定することも不可能です。そもそも物理学に限らず科学というものの進歩は、前の時代を踏まえて積み重ねられてゆくものでいわゆる連続的な流れの中で、流れに抵抗する動きもあり固陋な考えを打破するすることで新天地を築く動きが錯綜する時期があります。このような変化の中で物理学者がどのように考えやってきたかを、時代を画する代表的な科学者から見てゆくことその苦労がよくわかるという。出来上がったセントラルドグマを解説することは本書の目的ではない。それは教科書に任せましょう。物理学とは「我々を取り巻く自然界に生起する諸々の現象(ただし無生物に限る)の奥に存在する法則を、観察事実によりどころを求めつ追求すること」であるというが前提である。「観察事実に拠り所を求めつつ」というのは、もっぱら思弁を論拠とするやり方とは異なるという意味です。では今言った物理学という学問ルールが確立したのはいつごろかというと、ほぼ16世紀から17世紀にかけて欧州で起こったといわれています。ではそれまではどのような学問があったかというと、人間の知性の未成熟な段階では神秘的な哲学、唯一絶対神の宗教や自然宗教、そして民間では呪術や魔法という中世の魑魅魍魎の世界であったといわれています。物理学や化学の世界では星占術や錬金術が支配していました。古代の学問の中心は紀元前1-2世紀ごろ、ローマ帝国の支配下にあったナイル川河口のアレキサンドリアという都市において、ヘレニズムの学問の花が咲きました。哲学者アリストテレス、幾何学のユークリッド、円錐曲線論のアポロ二ウス、天動説のプトレマイオス=クラウディオスらがいました。もちろんヘレニズムというのはギリシャ文化にペルシャ文化・アラビア科学、エジプト文化が混淆したものです。この文明のるつぼから星占術や錬金術が生まれたのです。それらの術がヨーロッパに入ったのは12世紀ごろといわれています。こうして天体の運行に法則性(再現性)がみられ星の動きの予知が可能であるとなると、それが人間世界の出来事の予知という願望となり占星術を生み出したのです。16世紀ごろ神聖ローマ帝国のルドルフ2世がドイツ人学者ケプラー(1571-1603年)の偉大な研究を庇護したのです。天体の運動は目視による天体観測が行われ、天文学という学問分野が生まれたのは、農耕に暦が必要だった有史以前からの要請によるものです。天体運動の規則という現象面のみならず、天体の構造や宇宙論に迫るf問いに発展してゆきました。2世紀のアレキサンドリアの天文学者プトレマイオスの世界体系は天動説であって地球中心の宇宙論です。星には恒星と惑星があって、恒星は一定不変の位置を占めますので、定まった大きさ明るさと形の星座をつくって天球面上を運行します。惑星はその動きから地球の周りの円運動とはみなすことはできません。プトレマイオスは惑星の動きを2つの円運動の組み合わせと考えました。大きな軌道を「搬送円」、小さな軌道を「周転円」と名付けました。この学説は人工的で複雑ですが16世紀にコペルニクス(1473-1543年)が地動説をとなえるまで信奉されました。コペルニクスの地動説は、太陽中心の世界体系です。天体の日周運動は地球の自転による見かけの運動で、年周運動はその公転による見かけの運動だという説です。恒星(星座)の大きさが不変にみえるのは天球が大きくて地球の位置が不動にみえるためである。ここでコペルニクスが高い地位の僧であったことは見逃せません。彼は天動説と言っても地動説と言ってもどちらでもいい、それは天体の運動の計算において正しい近似を得るための方便だという宗教裁判を避ける言い逃れをしています。どちらが真実かというよりどちらも仮説だというのです。後日ニュートンに基礎を与えたケプラーの発見が現れるのはコペルニクスの仮説の半世紀後のことです。プトレマイオスもケプラーも占星術師だったといわれています。ケプラー以前の科学は観察を論拠とするよりむしろ思弁に導かれた神秘的色彩が強かった。ケプラーとほぼ同時代のガリレオ(1564-1642年)は「実験」を強調しました。観察事実に拠り所を求めつつ法則を追求する物理学の性格が、次世代のニュートン(1642-1727年)によって確立された。第1章ではこのケプラー、ガリレオ、ニュートンという3人の科学者の業績から古い科学と新しい物理学のやりかたを検証してゆきます。第2章と第3章は熱現象の物理学への組み込み(熱力学)と分子運動論の確立を実に丹念に検証されたものです。ここではクラウジウス、マックスウエル、ボルツマンらの活躍を描いています。本書には量子力学や量子電磁気学やノーベル賞受賞の場の量子論のことは書いてない。そして20世紀の物理学まで記述が及んでいない理由が分かった。これはがんに侵された物理学者の市民のための未完の物理学書であった。おそらく20世紀の物理学をも書くとしたら少なくとも3冊のシリーズとなったはずであるが、1978年11月22日での病室での口述原稿を最後にして執筆は途絶えたのであった。朝永氏の主な業績として、以下のものがある。

1. 場の量子論(量子電磁力学)の相対論的共変形式を確立した超多時間理論

2. 場の量子論での相互作用のみを切り出す変換作用素の発見

3.

超多時間論を基礎に、場の量子論の発散の困難を解消するくりこみ理論

朝永氏の研究グループとしては、理研の仁科芳雄と提携しつつ朝永グループを形成し、西島和彦、繰り込みの木庭二郎氏、南部陽一郎氏などがこれに参加する。南部は朝永の推薦により、新設の大阪市大の物理学科の教授として、早川、西島らと大阪市大グループを形成する。後年、朝永氏は巨大実験装置の発案、建設に努め、小柴昌俊氏はこの時代の弟子にあたる。また、早川氏は天文学に移り、日本の天文学を世界レベルに押し上げた。このグループから南部陽一郎氏、小柴昌俊氏はノーベル物理学賞を受賞した。

③ 大栗博司著 「重力とは何か」 (幻冬舎新書 2012年)

P.A.M.ディラック著/江沢洋訳 「一般相対性理論」(ちくま学芸文庫 2005年)という本がある。著者のP.A.M.ディラックはいうまでもなく量子力学の泰斗である。光や電子論の大家が並々ならぬ関心を一般相対性理論に寄せ、フロリダ大学物理学教室の講義録として1975年に発刊した本である。そのまえがきに「アインシュタインの一般相対性理論は、物理世界を記述するのに曲がった空間を必要とする。その方程式は複雑である。」という。特殊相対性理論、曲線座標・リーマン幾何学とテンソル、測地線、アインシュタインの重力法則、シュヴァルツシルトの解、ブラックホール、電磁場、重力場、物質の存在によるアインシュタイン方程式の変更、重力波、宇宙項などなど魅力的な題目が白押しに並んでいる。アインシュタイン方程式とは次の三段階で表わされる。

1) 物質の無いところ: R(νv)=0 (Rは曲率テンソル)

2) 物質のあるところ: R(νv)-1/2g(νv)R=-8πY(νv) (Yはエネルギーと運動量テンソル)

3) 宇宙項: R(νv)-1/2g(νv)R=-λg(νv)

そして本書「重力とは何か」において、アインシュタイン以降の物理学をメインテーマとするのは、重力が最重要課題であるからだ。ブラックホールとビックバンを扱う場合にマクロな世界を統べる一般相対性理論と超弦理論を論じる場合であり、ミクロな世界の理論である量子力学では結論として弱い重力は無視してもよいことになっている。この物質を繋ぎとめる不思議な力を、著者は「七不思議」にちなんで次のように整理する。

① 重力とは「力」である。運動を変えるものはすべて力である。宇宙の星の運動もこの重力によって引き起こされる。ガリレオ、ケプラー、ニュートン以来の古典力学の偉大な発見であった。

② 重力は弱い。重力は電気のプラスマイナスや磁場のNS極の引力や反発力に比べると弱い力である。重力には反発力は働かないし、引力は距離の2乗に反比例し、はなれると弱くなる。2つの鉛の球に働く重力(引力)を確認したのがキャベンディッシュの「ねじり天秤」という実験であった。

③ 重力は離れていても働く。電磁気力と同じく「遠隔力」である。今日では電磁気力も重力も力を伝える粒子(重力線)が存在するとみなします。

④ 重力はすべてのものに等しく働く。万有引力の法則という。重さ(m・g)は質量(慣性 動かしにくさ)に比例するが、重力が運動に与える影響は質量には関係しない。空気抵抗がなければ「ピサの斜塔」の実験で軽い羽も重い鉛も同時に落ちる。

⑤ 重力は幻想である。重力は電磁気のように遮ることはできない。自由落下では見方によっては無重力状態を感じることが出来る。加速することで重力は増え、落下で無くなることを感じるという点では「幻想」であるといえる。

⑥ 重力は丁度いいかげんである。宇宙は137億年前に出来て、宇宙全体の構造が生まれるのに100億年ほどかかった。地球は46億年かけて知的生命体を生んだ。人間原理で物事を考えると、重力がどのために丁度いい強さだったのだという。

⑦ 重力の理論は完成していない。ニュートンの力学理論、アインシュタインの相対性理論は限界を含んでいることがわかった。今こそ重力の研究は第3 の黄金期を迎えつつある。重力の理論はこの世界全体の成り立ちを理解する究極の理論の鍵を握っている。

アインシュタインの重力世界 とは次のような世界であるという。ニュートンの重力理論で1メートルから10億メートル(月と地球の距離)のオーダーの現象は説明がつく。しかし次のオーダーである10億メートル×10億メートルの銀河系の大きさでは破綻をきたす。さらに10億×10億×10億メートルの光で見える宇宙の限界ではどのような理論が必要なのだろうか。逆に10億分の1メートルの大きさは分子の大きさであり化学の世界である。重力は不要である。さらに10億×10億分の1メートルの素粒子の大きさである量子力学の世界でも光が重要な役割を果すがニュートン力学は太刀打ちできない。かつニュートン力学とマックスウエルの電磁気学は相性が悪い。2つの理論は無関係に育ってきた。ところが光の速さに関して大きな矛盾にぶつかって、アインシュタインは「特殊相対性理論」でこの矛盾を解消した。光の速さはどこから観測しても一定であるとする。アインシュタインは1905年6月に発表した「特殊相対性理論」で、光速はどんな観測であろうとも一定であり、光速に近づけば、時間が遅れたたり空間が縮んだりすると述べた。また回転する円周上では距離が収縮するいわゆる「ローレンツ収縮」がおこるのである。そしてもっと驚くべきアインシュタインの発見は同じ年の「E=mc^2」の発見である。ニュートン力学ではエネルギーの総和は保存されるが、アインシュタインはエネルギーと質量は光速の2乗を介して交換されるという、原爆の膨大なエネルギーを生む技術の根拠を発見した。この特殊相対性理論は基本的には物体の等速直線運動を説明するものであった。3次元で歪んだ空間は数学的にはリーマン幾何学で扱う。それに時間を入れた4次元を「時空」という。重力によって物体の運動を変える。運動を曲げる力が重力の仕組みであるといえる。3次元のアインシュタインの一般相対性理論では重力によって空間が歪むだけでなく、時間も伸び縮みする。重力が極端に強くなって、時間が止まってしまうのがブラックホールである。ブラックホールと宇宙理論でアインシュタイン理論は限界 を迎えた。多くの銀河の中心に超巨大ブラックホールがあり、質量は太陽の400万倍であるという。ブラックホールの潮汐力は無限大となりアインシュタイン理論は破綻してしまう。これを時空の「特異点」という。遠くの銀河ほど速い速度で遠ざかる事を明らかにした。その遠ざかる速度は距離に比例するという「ハッブルの法則」を明らかにした。つまり宇宙は膨張しており、あるところから遠ざかる速度が光速を超えることが予測された。100億年に2点間の距離は2倍になっている。これを「宇宙の地平線」という。アインシュタインは宇宙は永遠普遍だと信じていたが、1931年宇宙の膨張を認めて、方程式に「宇宙項」を付け加えた。アインシュタイン理論の破綻を指摘したホーキングが取り組んだのが「ブラックホールの情報問題」である。アインシュタインの相対性理論では時間と空間を同等に扱い、エネルギーとは時間方向への運動量だと考える。運動量p=mv、エネルギーE=mv^2であるから、E=∫p dtということである。量子力学では真空中での粒子は対生成と対消滅を起こしていると考える。そこではE=mc^2によって質量とエネルギーが転換されている。対生成した粒子か反粒子がブラックホールに落ち込めば、対消滅を起こさなくてもエネルギーは保存される。ブラックホールの粒子が近づけば粒子は加速され光速に近づくと同時に時間が全く進まない状態となる。ブラックホールの情報問題では量子力学が保全され相対論が変更されたが、このホログラフィー原理のお陰で重力を含まない理論に翻訳して解決できた。反対に量子力学の難問題を重力理論に翻訳してアインシュタインの幾何学で解くことが出来る例がある。それは「クォーク・グルーオン・プラズマ」問題である。量子力学と一般相対性理論は極めて相性が悪い。「場の量子論」が完成しない理由のひとつである。そこで両者の融合ができると期待される理論のひとつが「超弦理論」である。1970年代に南部陽一郎が発表した弦理論は力をつたえるボソンに関する理論であった。そこでフェルミオンも含めて素粒子全体を弦理論で取り扱うために生まれたのが「超対称性」(パリティ対称性を超えるという意味)であった。あらゆる素粒子の根源を「弦」(ストリング)だとする理論は「超対称性」の存在を前提にしている。

アインシュタインは本書の序文で「私たちの目的は、人間の心が観念の世界と現象の世界との関係を見つけ出そうと企てたことのあらましを述べることです。読者は物理学や数学の具体的な知識を持っていなくて結構です、適当な思考力を持っていればいいのです。」という。大きな自然の謎を読むことは、自然界の知識を冒険的の求める際に思想や観念の大きな役割を考えてゆくことが本書の目的です。したがって、本書ではそのための数学的手法は一切述べられていません。事の詳細は成書を読めということです。疑問にどう考えて、得られた結果はこれまでの既知の知識と矛盾しないかを検証することだけを述べている。理論(仮説)の構築の具体的な手続き(数学方程式)には言及していません。あなたがこう考えれば事態はこう見えてくるという思考の変化点だけを了解すればいい本です。理論の具体化や検証過程は専門家の問題であって、読者には要求されていません。そう恐怖心や肩の力を抜いて、思考の変化点だけに注目してくださいと言わんばかりです。本書を読んで肩透かしを食らったような、気が楽になったように感じました。自然の謎解きはギリシャ以前からあったが、ようやく「科学」という分野ができたのは三百年あまり前(17世紀中頃)からです。コペルニクス、ガリレオやニュートンの時代から急速に進んできました。2000年間アリストテレスの自然思想が欧州を支配していました。ガリレオが科学的論理を発見して、運動の実験を行ったことは思想史上最大のできごとであって、これが本当の物理学の第1歩となった。物理は数学のような純粋推理ではなく経験から出発する。その際観察に基づく直感的推理法が必ずしも信用が置けるものではないのです。理想化された実験を現実に行うことは決してっ出来るものではない。ガリレオの発見の手がかりは、外力が全く加わらないなら、それは一様に運動する、つねに等しい速度で一直線に沿って運動する(等速度運動)という結論は、ニュートンによって慣性の法則として形式づけられました。力を実感することは難しいのですが、「力は速度を変える」という関係こそが、ニュートンの組織だてた古典力学の基礎である。現実の運動は天体でも地球上でもすべて曲線に沿っての運動です。従って力には大きさと方向が必須の要素です。一般に外力の作用は速さを変えるだけでなく、運動の方向も変える。これで「ベクトル」の概念が物理学に導入された。矢印で方向を示し、大きさだけはテンソルと言います。外力はベクトルです。速度のベクトルは曲線の接線の上にあります。ベクトル(力)の和、差、合成、分解という力学にはなくてはならない一般化を可能にしました。このベクトルの小さな変化がニュートンやライプニッツをして微分法の発見に導きました。地球上である初速度をもって斜め上に打ち上げられた質点(球)は常に引力という地からが働きますので、放物線の軌跡を描く。速度の変化は力の方向を持つ同じベクトルである。近代物理学の最も重要な特性の一つは数量的であるということです。従って論理の手段として数学が必要になります。運動の内で非常に重要な例は太陽の周りの地球の運動です。和田純夫著「プリンピキアを読む」(講談社ブルーバックス」に万有引力の発見が書かれています。万有引力は両運動体の距離の二乗に反比例する力ですので、楕円の軌跡です。天体の惑星の運動がこの万有引力で説明できるようになりました。力学の基礎的な概念の一つ、すなわち質量があります。力が物体に加わったときに得られる速度は物体の質量によります。質量の大きいほど速度は小さくなる。これは慣性の法則からくる慣性質量と言います。天秤で重さを測るときは重力質量です。古典力学はこの二つの質量が等しい理由を述べません。しかし一般相対性理論の発展はこの二つの質量が等しいことに本質的な手がかりがあったのです。ガリレオの落下実験では落体の運動はその質量に因らないことを明らかにしました。地球の物体を引き寄せる力は重力質量によるので、これに応じる落体の運動は慣性質量による。だから重力質量と慣性質量は等しいと推論されるのです。次に熱現象において、熱は物質かという設問には驚かされました。答えはエネルギーだということになります。つまり質量を持たない実体である。摩擦によって発生する熱は物体を過熱し温度を上昇させるが、無制限に供給されるもおはいずれにしても物質的なものではなく、物質を構成する分子・原子の状態関数であります。熱現象を力の働き合う粒子の運動として表す気体の分子運動論では、熱は力学エネルギーでなければならないことが分かる。熱力学と分子運動論については朝永振一郎著 「物理学とは何だろう」(岩波新書)に詳しく書かれているのでアインシュタインの話もそれを出ないので省略する。高さを伴う運動には、位置と速度の時間的変化という力学から、エネルギー保存則が導かれます。一エネルギーと運動エネルギーの和、そして摩擦熱を伴うときには熱も加えたエネルギーの総和を考えます。これも物質と同じように不滅であります。熱をエネルギーの一つの形態とみる考えは、ジュールによって実験的に確かめられた。力学エネルギーのある量が熱のに変わるという事実は非常に重要です。之から熱の仕事等量が発見されました。電流も太陽輻射もエネルギーをもっています。そこで物体とエネルギーは実体とみられる二つの概念であるということができ、恒存の法則に従います。孤立した系では質量もエネルギーも変えることはできない。二つの概念は相対性理論で変更を迫られたのです。

Ⅱ 力学的自然観の凋落ー電磁気学と波動電気現象を記述するにも力学的見解が適用されるのだろうか。ニュートンが万有引力を発見して百年後に、クーロンが電気力(+-荷電 引力と斥力)が同じように距離に関係していることを発見した。電気流体は熱と同じように重さの無い実体であろうか。個々でも電位と電気量を区別する必要がある。電気が導体を流れやすい傾向を電位という。電位の異なる二つの絶縁導体を接触させるとすぐに同じ電位に達する。同じ電気量を、電気容量の異なる二つの絶縁導体に与えると電位の変化は異なる。電気は陽から陰の方へ(電子e-は陰から陽へ)流れる。こうした静電気の初歩的な事実を記述するには、力学の見解を採用してもいいことが分かった。同じ弧とは磁気についても言える。磁気体には2つの極があって、引力と斥力が働く。中央で二つに切断すると、電気導体hアプラスとマイナスの双極子に分断されるが、磁気双極子の場合は切断端に対極の磁気が形成される。そこで磁気の模型としてごく小さな要素的磁気双極子から成り立ち、対極同士が接触して整列して並んでいることが考えられる。普通の鉄自体に磁気はないが、磁気を近づけると引力が生じます。地球が一つの大きな磁気双極子である。いろいろな重さのない概念(実体)を導入しなければならないが、電気及び磁気の現象は力学的な説明が可能だった。力は簡単で引力・斥力を示します。距離に関係するという点でも力学的でした。18世紀終わりごろ電流が発見され、ヴォルタが電池(希硫酸液中に銅と亜鉛の二つの極板を置いて導線で電池ユニットを繋いでゆく大きな電位差が得られ電気が流れた)を作って以来電気学は目覚ましい発展を遂げた。銅板と亜鉛板の間の電位差は、繋いで電気が流れても電位差を失わないことです。電池の中の化学作用で、電流が流れそのエネルギーが仕事をしたり熱となるのです。磁場の強さの単位に名前を残すハンス・クリスティアン・エルステッドが1820年に電流の磁気作用を発見した。ヴォルタの電池の銅極板(+)と亜鉛極板(-)を針金で結んでループを作り、その真ん中に磁石を置き、針金に電気が流れると磁石のNS針がループの作る平面に垂直方向に方向を変えるという不思議な「電流の磁気誘導」作用です。そしてその力はループの電線の周りに(ループ面に垂直に)磁場を引き起こし力の強さは電流の速さに関係する。およそ力学的の力は距離のみに関係し、速さにはよらないという性質の力です。電磁気的力は力学的理論を破壊したのです。次に力学的理論が破たんする例を光の性質について見ましょう。ところで光の速度の測定法について、ガリレオは遠く離れた2点間ののろし合図の往復にかかる時間測定で可能だ(できるかどうかは別にして)と言っています。片方が人ではなく鏡で反射するとしても、光の速さは非常に大きいので惑星間のように非常に大きな距離を取るとか(レーマーの実験)、または非常に精巧な装置(マイケルソンの実験)によらなくてはできない。真空中の光速は近似的に毎秒30万Kmです。光は直進する粒子だとするとそれはニュートン光学で力学的理論で説明できる。屈折や反射やプリズム分光でスペクトルを得るなどのこともいろいろな実体概念を導入することで扱うことができる。これを「光素説という。ニュートン著 鳥尾永康訳 「光学」(岩波文庫)に書かれているように、ニュートンは実験技術と器具を工夫して、さまざまな応用例を示しています。回折現象などもその起る理由は示していませんが、スペクトルによる観察は微に入り細に入り見事な観察です。しかしこれらの光学現象は全く違う概念で説明することが可能です。それは光を波と捉える考えです。媒質の中におかれた振動体が膨張収縮を交互に繰り返すと、媒質の粒子は密になったり疎になったりして変化します。密度のこのような変化(脈動)は媒質全体に伝播します。媒質自体は小さな振動をするだけですが、全運動は前進する波の運動となる。すなわち媒質の中を伝播するエネルギーの運動となる。波の運動を特徴づけるのは、波の広がる速さと波長の二つです。脈動が早くなると波長は短くなります。これは力学の概念です。音の伝播もこの原理です。波動の前進は縦波といい、音波は縦波の例です。横波や三次元で広がる球面波(その近似的平面での波を平面波)もあります。ニュートンと同時代にホイエンスは光の波動説を言い出しました。「光が通過するのに時間を要するなら、中間にある物体に強要される運動は連続的な波である。エネルギーが移動するので、物質が移動するのではない。」 光波は真空中も移動するが、音は真空中を移動できない。そこでホイエンスはエーテルという仮想的な媒質を想定した。光の直進性は波長の短い光は障害物で遮られるから直進しているように見えるだけだ。小さな障害物では点の影はできない(光の回り込み)子の回り込み説はヤングとフレネルの実験で証明された。屈折は、等速で斜めに進んだ光束が、光の進む速度の遅い媒質面に当たると(波面)、面への到着時刻(光路差)が異なるので曲がったように進行方向に変化が起きることである。こうして波動説でも屈折は説明できる。つぎにニュートンは光は等速で進む色素子から構成され、色素子は屈折率が異なるからスペクトルに分離できるという。光の波動説では相異なる波長が異なる色に対応すると考える点で粒子説とは根本的に異なっている。決定的な光素説の失態は、回折の環の現象である。ニュートンは色の屈折率と光路差から縞模様は説明できたが、環模様は説明できなかった。回折とは光の波の通路に小さい孔または障害物が置かれた時、光が進行方向から外れることである。ニュートンが実験に用いる可視光の波長は400nm-700nmですので、普通にある孔や障害物の大きさは光の波長に比べて非常に大きい。だから影ができ光が直進するように見える。光が波の性質を示すのは障害物や孔が非常に小さい時です(波長の整数倍程度)。こうしてすべての光の現象は波動説に味方した。後年電磁場が確立してからは、光は電磁波であることで決着した。波動説がエーテルを持ち出したのは、力学的自然観との整合性にこだわったからで、それを捨て去ればエーテル媒質説も自然消滅したのです。

Ⅲ 場・相対性(1)ー電場と磁場の相互作用19世紀後半に新しい、革命的な思想が物理学に導き入れられた。ファラディ、マックスウエル、ヘルツの電磁気学の研究成果が、新しい概念を創り上げ、自然観を書き換えた。電気の現象であるが万有引力の場に焼き直すと、太陽が惑星を引きつける力は距離の二乗に逆比例するが、放射線のような→の力が中心の太陽に向かっている。これを万有引力の場の力線と呼ぶ。力線を簡単に「場」と呼ぶ。中心に近づくほど力線の密度は高まり、引力が増大することを示す。ニュートンの法則によると、二つの物体間の力は距離のみに関係し、時間はその中に入ってこない。つまり、引力は時間に関係なく瞬時に粒子に働くということである。ローランドの実験によると、電流が流れると新しい磁極に働きかける磁力(場の表現では磁界)を生じ、針金のループ面に対して垂直に向かう力の強さは電流の強さに関係することを示した。この力の形式的な記述は万有引力ほど簡単ではない。磁力線の密度が力を決定する。電流の概念と磁極の概念の間に場の概念を導入するのです。場はその源によって一義的に決定されるすべての作用を特質づけるとすると、電流を運ぶ針金のループ(ソレノイド)は棒磁石と同じ働きを持つ。この現象の応用はモーター回転体の原理である。つぎにソレノイドに電流を流さないで、棒磁石をソレノイドの中に出入りさせるとソレノイドの両端を結ぶと電流が流れる。磁力線の変化が電流を誘導したもので、この現象の応用は発電の原理である。場は電流や磁気の代理者のようなものである。クーロンの静電気力とニュートンの引力の法則は形式的に同等である。もし電気の極と磁場の極の両方とも静止しているならば、それらの間には何の作用も起きない。電流が流れるということは荷電球の運動であり、電流は常に磁場を伴うのである。これを電場の変化は常に磁場を伴うという。電場の変化は磁場を伴うことは、逆に言うと磁場の変化は電場を伴うことになる。ファラデーは1840年誘導電流に関する発見をした。簡単に言えばトランスの原理である。ソレノイドの中心にある磁石の代わりに別のソレノイドを置くと、片方のソレノイドを動かすと、もう片方のソレノイドに電流が流れるのです。片方のソレノイドが作る磁界が動くため、もう片方のソレノイドに電流が発生するのです。片方のソレノイド人が素電流が直流ならすぐに止まりますが、交流ならソレノイドを動かさなくても、もう片方に交流が発生します。ソレノイドの巻き数によって磁界密度が関係するので、誘導電圧も変化します。磁力線の数が変わるということは場の強さが変わることです。エールステッドの実験によって変化する電場は磁場を伴うという結論を得た。ファラデーの実験は変化する磁場と誘導電流を結び付けた。つまりエネルギー恒存の法則でもあります。電流を切断する時強い誘導電流が起きます。磁場をエネルギーの貯蔵所と見なすことができる。力学的理論に本質的であった実体の概念は、次第に影を沈めました。電磁場の数量的記述はマックスウエルの方程式に要約される。マックスウエルの方程式は場の構造を示す法則である。物質的なアクターは何もいらない、場の構造は現在の場はすぐ以前の場で規定され、ごく近くの場によって決まるというものです。振動する電気からはエネルギーが輻射され空間を一定の速度で進行する電磁波が生まれる。光も電磁波です。このエネルギーの移動すなわち一つの状態が動いてゆくことがすべての波動現象の特質である。この現象の応用が電波通信となり20世紀の技術を一変させた。電気及び磁気の力戦はいつも波の伝播方向に垂直な平面の上にある横波である。電場の変化が瞬時に磁場の変化を生み、磁場の変化が次の電場の変化となる。原因と結果の永遠の繰り返しである。そして決定的なことは電磁波の速度は光の速度に等しいことです。昔、波が伝わるために必要とされたエーテル仮説は今や場の理論で覆い尽くされた。空間そのものが電磁波を伝える物理的性質があるとしか言いようがない。

Ⅳ 場・相対性(2)ー相対性理論さてこの章からアインシュタインの相対性理論(特殊相対性と一般相対性)が始まる。本書下巻のメインテーマで、全200頁ほどの新書の2/3を占めている。もう一度古典力学に立ち返って、ガリレオの慣性の法則を検証しよう。「どんな物体でも、これに加えられる力によってその状態を変えられない限りは、何時も静止または一様な直線運動状態を保ち続けます」ということである。実際は摩擦力などでしだいに運動は停止に向かうのだが、理想的に力は働かないとして等速な直線運動を続けるとしよう。また地球はコペルニクス以来太陽の周りを廻り乍ら地軸の周りに自転していることが分かっている。ところが地球の回転は比較的に遅いので(公転はもっと遅い 1/365)、その影響はさほど著しくはない。我々は地球に張り付いているので慣性の法則や地球の回転を見ることはできない。ゆるやかに回転する物体(地球)が私たちの座標系である。すべての運動の観察を関係づける基準体は不変の剛体からできているとして、これを座標(ふつうは3次元)を名付ける。実は古典力学が成り立つ座標系が何であるかは述べられていない。逆に力学の法則が成り立つような好都合な慣性系を座標系にする。「静止する」地上で行う物理実験も、「移動する」船の中で行う物理実験も全く同じ結果が得られるという。一様でない運動をしている二つの座標系では力学の法則は成り立たない。今簡単に直線運動だけを考え、二つの座標系(棒、一次元の剛体の物差し)で位置を表現します。時計は両座標に対して一つです。一つの座標上の点lが相対的に速度vで動くとすると、静止座標上の位置は x=v+lです。ただし運動する両座標が同じ方向なら和となり、反対方向なら差となる。これを「変換の法則」(古典的変換)という。別々の座標上の2点間の距離は不変です。それは座標が運動でも変形しない剛体であるからです。両座標間では速度の変化はやはり不変量です。そして力も両座標間で不変です。以上のことは、次の3つに纏められる。

① 互いに一様に相対に動いている座標系は慣性系と言う。

② 時間はすべて同一である。しかし座標や速度は異なっていて、変換の法則にしたがう。

③ 力と速度の変化、そして力学の法則は不変である。

これを「ガリレオの相対性原理」と呼ぶ。音波は媒質である空気という実体を伝わるもので、音源が観測者に近づく時は大きく聞こえ、とおざかるときは小さく聞こえることをドップラー効果というが、まさに力学的性質です。しかし音波と同じことが光や電気に当てはまるだろうか。光の速度は30万Km/secで、音波は約340m/secであるので、雷が落ちるときぴかと光って数秒してから音が聞こえる。とてつもなく光の速度が速い。従って光源が動いていても、または動かなくても、どんな運動をしていても、それには関係なく光の速度はあらゆる座標系において一定と考えられる。これは数多くの実験から導かれた相対論の基本をなす仮設(公理)である。互いに相対的に一様に動いている二つの座標系を(例えば地球と月)とりだして、どちらが動いている、あるいは止まっているということは力学的にも意味である。地動説と地動説が争う様に、どちらから説明しても矛盾はない。絶対座標系や絶対運動というものを求めるすべはありません。そこで光の運動について「エーテル」を持ち出すことなく、光について事実だけをまとめると、①真空中の光の速度は一定で、光源や観測者の運動には関係しない。②互いに相対的に一様に動いている二つの座標系では、すべての物理法則は同じである。絶対的運動を考えることは意味がない。したがって光の運動の場合には①と②は受け入れ、③の「変換の法則」は棄てる必要がある。相対性理論は①と②の二つの仮定で始まる。

そこでアインシュタインは、時間と距離の相対性に関して次の新しい仮定を設定した。

① 真空中での光の速度は互いの相対的に一様に動いているすべての座標系において同一である。

② あらゆる自然法則は互いに相対的に一様に動いているすべての座標系において同一である。

相対性理論はこの二つの仮定で始まり、古典的変換は使わないことが原則です。すなわち位置と速度を一つの座標系から他の座標系へ変換する方法を見つけることが課題となる。今動いている部屋と、その内部と外部に観測者が居て、内部の観測者は部屋の中では中心から発せられた光はすべての壁に同時に到着すると主張するでしょう。部屋の外にいる観測者は光は全ての方向に同じ速度で進むので、部屋の進行方向の壁は逃げ、反対の壁は迫ってくるので、進行方向軸には光が壁に到着する時間は異なると主張するでしょう。つまり古典物理学では部屋の内部と外部で矛盾する結果を示すのです。古典物理学では全ての座標系における時計は一つという絶対的な意味を持ちます。ここで部屋の中と外で二つの時計を採用して、二つの遠方の出来事が同時であるかどうかを判定するとする。時計は信号の助けで判断するわけですが、信号は光の速度で進むということが相対性理論において本質的な意味を持ちます。動いている部屋の時計は、静止している時計と同じではないということです。動いている時計は、静止している時計と違うリズムで動いていることを認めることです。時間の変化の法則がすべての慣性系に対して同じであればこの考え方は許されていいのです。次に位置を測る物差しの長さが、動いている場合と静止している場合では異なることが、相対性理論の本質です。相対的に動いているいろいろな座標系では長さ測定の結果が異なっていることもあり得ないことではないと疑ってみることです。しかしその変化の法則がすべての慣性系に対して同じでなければなりません。つまり時間tと距離xは光の速度cと次の関係にあります。c=dx/dtですからもし光の速度がすべての座標系で同じであるなら、動いている物体は進行方向への長さを変え、動いている時間は進行方向でリズムを変えることであり、その変化を支配する法則は厳密に決定されることです。このことは古典力学現象から類推できることではなく、19世紀後半の電磁気学の発展から生まれた考え方で、そこでは時間と距離は変化するということを見抜いたアインシュタインの慧眼が天才的です。相対的時間、相対的位置なる観念を容認するほかはないのでした。相対的理論の変換法則は「ローレンツ変換」と呼びます。マックスウエルの方程式すなわち場の法則はこのローレンツ変換に対して不変です。相対性理論では古典物理学とは違った変換法則を採用する。相対性理論は動く物体の進行方向の長さは短縮し(物体が光速の90%の速さで動くとその方向へ50%ほど短縮する)、時間も縮小(光速で動くと時間は止まる)することを主張するが、進行方向に直角な方向への距離、時間はそのままです。つまり歪んだ物体となるのです。光の速度に近い速さで運動する物理現象は初めて古典的変換方式と矛盾を表すのです。逆に言うと物体は光速以上の速度を持つことはできないことになります。この理論は電磁場の問題から起ったものですが、すべての物理法則を包含しているはずです。電磁場の方程式はローレンツ変換に対して不変であり、ニュートン力学方程式は古典的変換法に対して不変でした。これは力学方程式の速度が光速に比べて小さい場合におけるローレンツ変換の極限に過ぎなかったからである。速度が光速に近づくともはや古典力学は成り立たないといえます。力は速度の変化に比例し、速度が大きくなると、速度を増すのに非常に大きな力が必要です。古典力学では与えられた物体の抵抗はその静止質量だけで定まるので、質量は不変と考えてきました。しかし光速で運動する宇宙の素粒子、原子崩壊でいうまれる放射能(粒子、電子、電磁波)が受ける抵抗は相対性理論では速度に関係しており、エネルギー、少なくとも運動エネルギーは質量と同じように運動に抵抗する。また太陽や星は輻射することで質量を失います。古典力学では物体とエネルギーという概念を導入しましたが、相対性理論では質量とエネルギーとの間には本質的な差別はない、互換性があることです。エネルギーの持つ質量が小さいのでエネルギーには質量がないとみなされてきただけです。逆に言うと小さい粒子質量から莫大なエネルギーが輻射されることになり、これが原爆の開発につながったのです。そういう意味で相対性理論は原子力エネルギー開発の起爆剤となりました。

直線上に点が連続してある時これを一次元連続体と呼び、平面上に連続して点が存在する時、平面は二次元連続体と呼び、空間に3つの座標で位置づけられる点が連続してある時その空間は三次元連続体と呼びます。質点の運動を考え時には時間の経過を考えなくてはなりません。簡単には直線上の質点の運動を時間軸に対してプロットすると二次元の空間軸(グラフ表記法)が得られます。空間座標が時間の関数として与えられるならそれは連続した曲線になります。そうすることで完全な運動を記述することができるのです。そこでは時間と空間は混合されてはいない古典物理学となる。古典物理学では全ての観察者に対して流れるただ一つの絶対時間だけを認めるのです。それに対して相対性理論は運動を時空の中に存在するあるもの(t,x,y,z)として表します。時間はすべての観察者に対して同じではなく、時間及び空間は二つの座標系で異なっています。相対性理論は出来事の世界は四次元連続体をなすと考えます。相対性理論の見地からは、空間と共に時間もまた一つの座標系から他の座標系に移ると変わるので、この出来事の四次元世界の四次元時空連続体が変化する性質はローレンツ変換で与えられる。ローレンツ変換は、アインシュタイン著 内山龍雄訳 「相対性理論」 (岩波文庫)によると、特殊相対性理論においてはx軸の直線運動(速度v)変換ではx'=γ(x-vt),t'=γ(t-vx/c^2),y'=y,z'=zここにγ=1/√(1-v^2/c^2) cは光速である。v/cがゼロと見なせうるほど遅い運動ではγ=1なのでt'=tとなり、x座標だけがx'=x-vtという変換を受ける(古典物理でいうガリレオの相対性原理)だけです。そもそも慣性系なるものがどこに存在するのかという根本的な問題が残っています。地球の堅く結びつけられた座標系だろうか、太陽に固く結びてけられた座標系だろうか。すべての外界の影響から免れる座標系は考えられないので、慣性系とは実用的な空想に過ぎないことが分かってくる。太陽と地球の運動は相対的で、コペルニクスの成功は座標系を地球から太陽へ移したことになる。太陽が絶対に静止しているかというとそれは難しい。だから地球が静止しているというのと、太陽が静止しているというのは二つの異なった座標系の便宜的な表現に過ぎない。月と地球の運動も同じことです。それならあらゆる座標系において成り立つ真に相対的な物理学が建設できるだろうか。いわゆる一般相対性理論がそれです。慣性系だけに適用される理論は特殊相対性理論と呼びます。統一理論を作ろうとする考えは単純でも、数学的には複雑になることは免れません。まず万有引力と幾何学の結合を仮想実験「昇降機の内と外」でみてゆこう。慣性の法則は物理学における最初の大きな進歩であったが、思考の上での理想的な実験です。まず突然綱が切れて落下する昇降機の理想化された実験を考えます。外の観察者は内の観察者が落とした二つの物体が、手から離れても床に落ちないで空中で静止している見なすでしょう。なぜなら昇降機の箱も物体も同じ加速度で落下するからです。(いわば無重力状態) 古典力学から言うと静止質量と重力質量には何の関係もないのですが偶然同等であり、質量に関係なく落下加速度は同じであるとみなします。昇降機の中の観察者は慣性系の性質を信じるでしょう。ところが外の観察者にとって運動は一様ではなく加速的であり、地球の重力の場の作用によります。このように二つの異なる座標系において異なる運動の記述が可能です。このような場合は万有引力を考慮することが必要です。万有引力の場において重力質量と慣性質量が同じであることが大切な基礎となっています。次に昇降機が加速度を得て上昇する理想的な実験を考えます。外の観察者から見ると床が上昇するので手から離れた物体はすぐ床に落ちるでしょう。また床に立っている観察者は飛び上がることはできず床に張り付いたままです。外の観察者には一様でない運動と万有引力の場がないことを認めることになり、内の観察者は静止と万有引力の場の存在を認めることになります。3つ目の理想化された実験は上昇する昇降機の一方の壁から発せられた光が対抗する壁に到達する光の通路を考えましょう。外の観察者昇降機の加速度を見ていますから、光が届くまでに対向する壁も上昇するため少し下の位置に到達するkとを信じるでしょう。内の観察者は昇降機のなかのすべての物体に万有引力の場が作用すると信じていますので、しかも光には質量がないので万有引力からは何影響も受けないと考えます。しかし内なる観察者の主張は正しいとは言えません。光はエネルギーを運び、エネルギーは質量を持っています。慣性質量と重力質量は同じなのですから光と言えど万有引力で引きつけられます。このことは万有引力の場では光線が曲がることが、日食の観察から万有引力の影響が証明されました。絶対運動とか慣性座標系を物理学から追放すると、そこに新しい相対的物理学が作られるのです。一般相対性理論が万有引力の問題と分かちがたく結びついてことと、重力質量と慣性質量が同等であることが本質的な事項です。万有引力の問題もあらゆる座標系に対して作る必要があります。

時空間の幾何学的把握を考えてみよう。私達の世界は三次元ですが、二次元しかしない人が平面から立体を想像することが難しいように、三次元の座標空間から四次元の時空間を想像することはできません。三次の空間を曲げたり逸らすとどうなるかも難しい問題です。地球という三次元の球の上で生活する私たちは、ユークリッド幾何学は球の局所二次元表面で理解することが常識でした。球体幾何学ではユークリッドの平行線公理は成立しません。三角形の内角の和は二直角になりません。これを非ユークリッド幾何学と呼びます。本当の相対性理論はユークリッド幾何学に基づいては作れません。思考実験によってこのことを考えましょう。おおきな円盤の上に小さな円盤をおいて同軸で回転させます。円盤上の観察者と外の観察者がいて、外の観察者の座標系が慣性系だとします。外の観察者は慣性系にいますのでユークリッド幾何学が成立し円周の比はj半径の比に等しくなります。円盤の上にいる観察者にはどうなるでしょうか。古典物理学の慣性座標系は回転を禁じています。そこで相対性理論の見地から回転円盤上の円周は、大小の半径をR、rとし角速度をωとすると、円周上で動く距離はRω>rωですので周方向へは短縮して見えるはずです。そこで大きな円の円周の長さを二人の測定者が測ると異なっているのです。つまり円周上の観察者にはユークリッド幾何学が成立しないのです。一般相対性理論之考えを支持するなら、物理学はユークリッド幾何学とは異なる基礎の上に作り直さなければなりません。円盤の上に入る観察者は遠心力を感じ取るでしょうが、この万有引力の場は円盤の外を向いて、距離を歪ませ、時間のリズムを変えるのです。慣性系の平面はフラットな平面ですが、回転する円盤の上での幾何学はあたかも曲面の上の幾何学に似ています。球面幾何学でも経度緯度で面上の位置は静的に表現できますが、すっかり変わった計量的性質を空間に与えることはできません。したがって局所的な慣性座標系で行った測定は特殊相対性理論でできますが、正しい座標系は一般相対理論で考えなければならない。これにより根本的な問題は万有引力の問題であることが判明しました。空間と時間の概念を一般化することが課題です。ニュートン力学は万有引力は二つの物体の質量の間に働く力のことであり、それは距離に関係する(距離の二乗に反比例する)。力と距離との関係は古典的変換に対しては不変ですが、距離はローレンツ変換に対して不変でないとする特殊相対性理論には適合しない。しかしニュートン力学ではローレンツ変換に対して対応できません。ですから特殊相対性理論の慣性座標から一般相対性理論の任意の座標系へ改める方向に向かった。結局万有引力の形式にすべての問題があったのです。古典力学と相対性理論の万有引力に関する問題の特徴を整理すると以下になります。

① 一般相対性理論の万有引力方程式はどんな座標系にも適用されます。特殊の場合に便宜的に座標系を選ぶことはあります。万有引力を無視すれば、特殊相対性理論の慣性座標系に戻ります。

② ニュートンの万有引力の法則は離れた物体間に働く力を定式化した者でしたが、マックスウエル方程式の前に破れました。マックスウエル方程式は構造の法則です。直前の状態が現在の状態を規定する電磁波の変化を記述する方程式です。一般相対性理論の新しい万有引力方程式もやはり場の変化を記述する構造の法則です。

③ 私たちの世界はユークリッド的ではありません。この世界の幾何学的性質は質量と速度によって規定されます。一般相対性理論の万有引力方程式は世界の幾何学的性質を変えました。

ニュートン力学は比較的弱い万有引力という特殊な極限の場合と位置付けられ、新しい万有引力の方程式の近似となります。ニュートン力学では説明できないケースとして、先に日食の光線が曲がる現象を例に出したが、それ以外にも水星の太陽を巡る軌道が長い目で見ると太陽を中心として回転していることです。太陽の引力が地球に比べてかなり強いから起きる現象です。水星は太陽の周りを運行するだけでなく、その描く楕円軌道が太陽に結びつけられた座標系に対して、極ゆっくりであるが回転してゆきます。水星の楕円は300万年かかって一回転を完了するとされます。3つ目の例は、太陽の上に置かれた時計は地球の上の時計と違ったリズムで動くということで、それは万有引力の影響が太陽の上では地球よりもはるかに強いからです。一般相対性理論に従えば、太陽の上のナトリウム光線の波長がが地球の上のナトリウム光線の波長より大きくなっています。光の波長は時計のピッチを表現しています。相対性理論は古典力学の見解を踏み越えて場の概念を導入しました。それは電磁気学で大成功しました。なぜなら光速(電磁波)の世界だからです。マックスウエル電磁場の方程式はローレンツ変換に対して不変であるから特殊相対性理論に適合しました。その後一般相対性理論が万有引力の法則を確立したのです。それは物質的粒子の万有引力の場を記述する構造の法則です。ここには二つの実在、すなわち物体と場とが存在することです。場はエネルギーを表し、物体は質量を表します。物体はエネルギーの貯蔵庫であり、エネルギーはE=m・c^2で表され質量を持っているのです。素粒子が凝縮して(結合・融合)できる物体には膨大なエネルギーが集中していることになります。そこで物体の概念を捨てて、純粋な場の物理学を作ることが相対性理論の統一理論です。空間の中で場が非常に強くなっている領域として物体を認めることです。新しい物理学では場が唯一の実在となります。相対性理論は、電磁気、万有引力の法則を構造の法則で表現し、質量とエネルギーは同一であることを明らかにしました。次章で素粒子の場すなわち量子論を検討しましょう。

ある物理量は連続的に変わることができるが、他の量は不連続に段階的に変化するしかないことがあります。これを特殊な量の「素量子」と名付けましょう。今までは連続的であると見なされてきた量でも、測定の精度を上げると、その不連続な性質が見いだされることもあります。電子のエネルギー準位とか光の波長分布などがそれです。量子論の根幹の思想は、従来は連続なものとみなされていた物理量は素量子からなると仮定することです。まず物質と電気の素量子について考えましょう。物質は分子そして原子から構成されます。水素分子H21個の質量は33×10^-25グラムです。水素原子Hの質量はその半分です。電流の本質は陰電気で、トムスンが発見したその素量子は電子e-です。原子の理論および電子論はとびとびの値を持つ不連続な物理的量を導入しました。電子の質量は水素原子の質量のおよそ1/2000です。場の理論からいうと一つの電子の全質量すなわち全エネルギーは、場のエネルギーです。場の範囲はごく狭い範囲に限られていて電子の中心から少し離れるだけんで弱くなります。ある速度を持つ電子線が希薄な水素分子にぶつかると、水素分子は分解され、原子の一方から一つの電子を放出します。電子を失った原子は陽電気を帯びます。その部分を原子核と言います。原子核を破壊したり他の原子を変化させる科学を核物理学と呼びます。ラザフォードがその創設者です。本書では物理思想を説明するのが目的ですので、原子核物理の目覚ましい進歩は省略します。熱せられた金属から電子を放出する(熱電子)とは別の方法があります。光(かなりエネルギーのたかい菫色の光、紫外線やX線など)を金族の表面に当てると金属より電子が飛び出します。光のエネルギーが飛び出した電子の運動エネルギーに変えられたのです。この電子が飛び出す現象を「光電効果」と名付けました。(1921年アインシュタインはこの光電効果の研究成果によってノーベル賞を受賞しました。相対性理論は当時まだ理解できる人が少なく賛否両論があって授賞理由にはならなかった) そして驚くべきことに、放出された電子のエネルギーはすべて同じ(同じ速度)であった。電子の運動速度は光の強さを変えても全く関係しなかった。ここでニュートン力学を破綻から救うためには、光がエネルギーの粒子から成り立つと考える必要があります。これを「光子」となずける。これが光の量子論に導かれ、輻射エネルギーもまた粒子の構造を持つことになります。プランクがエネルギー量子の観念を創設しました。そしてこの光の量子論が光電効果を見事に説明できたのです。光を照射されて金属板から飛び出す電子の数は違っても、個々の電子のエネルギー(速度)は決まっています。光量子のエネルギーが色(波長、波数)によって異なります。紫(菫)色のエネルギーが高く、長い波長(赤色)になるにつれて光量子のエネルギーは減少します。ここでは波動論の説明と光輻射量子論の説明は異なります。ここで量子論は波動論を乗り越えなければなりません。波動論では赤色の波長は800nm、紫色の波長は400nmです。量子論では赤色の光子のエネルギーは紫色の半分であると言います。両者はE=h・(波数) h:プランク定数 光速c=波数・波長で関係づけられます。一つの小さな穴を通過した光は回析現象によって明暗の環を作りますが、二つの小さな穴を通過した光は縞を作ります。この二つの穴の現象は波動論では説明がつきません。光の量子論的な見方と波動論的な見方との間の矛盾を明らかにしなければなりません。すべての物質はいくつかの種類の素粒子だけからできています(アインシュタインの時代は素粒子はあまり発見されていなかった。今では始末に困るほど素粒子は数多く分類され、その整理と統一素粒子論の確率が待たれています)。最初発見された素粒子は陰電気を持つ電子でした。光が波長の異なる要素的な光量子から作られると仮定しなけばならない。太陽の光がプリズムによって色成分に別けられることを発見したのはニュートンの功績ですが、それは連続したスペクトルですべての波長が現れるものでした。しかしナトリウムの炎光をプリズムで分光すると一つの特有なスペクトルを示します。いろいろな元素の炎はそれぞれ異なる線系列を持っている(今日これを分析する分光器を炎光分光器といいます)。だから発光気体はあらゆる可能なエネルギーを持つ光子を放出するのではなく、物質に特有な光量子だけを放出するのです。太陽から発せられるあらゆる元素の発光スペクトル線を総合した結果が連続した光のスペクトルに見えるにすぎません。原子のエネルギー準位はとびとびな値を持ち、高い準位から低い準位に電子が落ちるときその差が放出された光子のエネルギーに等しくなる。エネルギー準位は連続ではなく不連続です。このことを最初に示したのがボーアの原子模型でした。これをもとに一層精密で一般的な理論すなわち波動力学または量子力学が発展しました。

エネルギーレベルで電磁波を分けると、可視光は波長にして400-800nm、紫外線200ー400nm、遠紫外線100-200nm、エックス線1nm以下という順にエネルギーは高くなります。二つの小孔に対する可視光の回析現象(干渉)はその波長の数倍の距離(μm程度)で示しますが、エックス線では数千分の1以下の距離(nm)、つまり機械的に開けた孔ではなく、結晶分子の原子間距離において回析現象を示します。その現象を利用したのがエックス線回折による結晶構造解析法です。干渉縞より原子間距離の格子定数を決定する分析法です。ドウ・ブローイおよびシュレージンガーによって1925年頃確立された波動力学は見事な理論体系です。ふたつの理論が表面的には全く異なっているように見えても、その裏にある本質的な共通の性質を見つけ、その基礎の上に新しい理論を形作る、これこそ創造的仕事でした。たとえば弦の定常波は両端が固定されていると、与えたエネルギーレベルによって、波の数(節)は1,2,3と高周波に移動します。これから振動する弦と輻射を放出する原子の間にある類似が見て取れます。どの元素の原子にも、核を作る重い粒子と、核の外にある軽い電子があり、一様に動いている電子と一定の波長という連鎖構造をドゥ・ブローイが考えました。これが光が波の性質を持ち粒子の性質も持つという革命的な思考法です。量子論によっていったん後退したかのように見えた波動論が復活したのです。どの物理理論でも、根本的な思考法が最も本質的な役目を担い、公式にはそのような力はありません。この場合の根本的な推論は一様に動いている電子がある現象では波のような性質を示すということです。そしてそれは光粒子の言葉に翻訳できます。こうして電子の波長が計算された結果、エックス線の波長ととおなじ範囲にあるということです。つまり電子はエックス線と同じように回折縞を作るのです。電子波回折とエックス線回折はきわめて類似している。電子は外部電場または磁場の働く場合粒子のような行動を示しますが、しかし結晶で回折されるときには波動のように行動します。こうして物質と波という矛盾をどう調和すればいいのでしょうか。古典力学では質点はある時刻にある位置座標を占めるという風に記述します。つまり古典力学では光子や電子の働きを説明できません。電子についても一つの小孔を通過すると明暗の環を作るが、小孔が二つある場合には明暗の縞を作るのです。電子がたくさんあるところには縞があらわれ、少ない場所では縞は弱くなります。粒子説では同時に二つの穴を通過するわけにゆきません。多くの実験を繰り返す時ある電子は第1の穴を、他の電子は第2の穴を確率的に通過するというよりほかはありません。気体分子運動論が熱力学を生んだことは承知していますが、これは個々の分子を問題とはせず、最初から統計的(平均的動き)に扱うことで成功した理論です。個々の粒子の動きは確率で表すことになる。本来量子物理学は統計的な特質をもつものです。放射性元素の崩壊現象も確率的です。元素の分散した発光スペクトル線の強弱も確率的です。量子物理学は古典物理学の確定論は退け、最初から統計法則で述べる必要があります。量子物理学の方程式は、シュレージンガー、ハイゼンベルグ、ディラック、ボルンらによって発展させられました。それは任意の時刻における電子の位置や速度を計算するものではありません。量子物理学に方程式は確率波を決定するのですが、マクスウエルの方程式が電磁場を決定し、万有引力の方程式が万有引力の場を決定するのと同じです。確率波なるものが、三次元空間の中に存在する電磁場や万有引力の場に比べてはるかに抽象的で厄介なものです。