日本にとって、イギリスは先を行く文明国の先輩として憧憬の的であったし、政治経済システムの先生であった。福沢諭吉著 「学問のすすめ」、「文明論之概略」(岩波文庫)において、福沢諭吉は西欧文明を範とする文明の摂取を明治維新の目的としなければならないと説き、同時に19世紀西欧諸国の帝国主義・植民地主義を恐れ警戒を怠らなかった。福沢諭吉という大先達は、西欧のの文明を見るとき、フランスのギゾーの「ヨーロッパ文明史」、英国のバックルの「英国文明史」に依った。

福沢の思想的な論点は次の6つにまとめられる。

① 現在の西欧の文明と過去の日本の文明を歴史的に比較することで、軽薄な西欧崇拝や頑迷な西欧排斥(尊王攘夷と同じ構造)を排して、日本が西欧文明を学び取る際の注意点もきちんと心がけていた点である。

② 何事についても政治に関係させて考えていることである。とくに「権力偏重」が中国と日本の文明開化を妨げた最大の障碍であった点である。

③ 権力に服せず、人民が独自にその働きを示すべきという点である。独立不羈の精神もここにある。福沢の立場として学問も政府によって行われるのではなく、私立で行うべきだという主張である。

④ 協和を尊ぶ精神である。論が分かれるのは当然であるが、議論を尽くせという主張である。福沢は実力行使や反抗・怨みを嫌い、一命を賭けて議論を尽くせという。

⑤ 今日の憂は外国交際にあるとして、国民が協力して国家の独立を守る事を強く主張した。その際政府が独立を守るのは当然ながら、人民の智力を養わなければ独立を全うすることはできないという。植民地化を畏れ、不平等条約改正を喫緊の課題とした当時の国際情勢を反映している。

⑥ 西欧文明を学ぶことを主張しながら、宗教に重きを置かない態度を主張している。西欧文明を学んでもキリスト教に改宗する必要はないということである。

福沢の文明の歴史観を見ると、次の4つの特徴が出てくる。

① 世の中は進歩する、そして進歩は無限であるという楽観論に支えられている。

② 文明を進める力は、君主・英雄の心理行動ではなく、まして気まぐれではなく、一般人民の智力の働きであるとする啓蒙思想に導かれている。

③ 文明の進め方に関する人々の態度について、暴力を否定した主義主張の平和共存主義を理想としていた。文明は古人の遺物の上に立って改良を加える(進歩)ことであり、毛沢東が言うような「鉄砲の先から国家が生まれる」のでは絶対ないとする。ある意味で伝統と保守主義が残ることをよしとする漸次的改良主義に通じる。

④ この書は歴史を吟味してその進化法則を探るものではない。歴史の進行を因果の連鎖(弁証法)とみるか、歴史を利に動く物質的欲望(経済学)から説明する唯物史観とみるか、福沢は富を尊重しているが人の生活は私利のみではないとするアダムススミスの「道徳感情論」に近いようだ。

本書近藤和彦著 「イギリス史10講」は、柴田三千雄著 「フランス史10講」、坂井榮太郎著 「ドイツ史10講」と同じ編集方針で書かれた3部作をなす「通史シリーズ」のひとつである。私はここで西欧の通史を勉強しようと志すのだが、本書「イギリス史」を手始めに、「フランス史」、「ドイツ史」、「アメリカ史」を猟歩したいと思う。西洋史は昔から好きであったが、今一度通史を学びなおすことで、日本の来し方行く末を考える縁(よすが)としたい。まず岩波新書版の近藤和彦著 「イギリス史10講」から取り上げる。本書の「あとがき」に書いてあるが、本書を始め柴田三千雄著 「フランス史10講」(岩波新書 2006年)、坂井榮八郎著 「ドイツ史10講」(岩波新書 2003年)の企画が岩波書店編集部で持ち上がったのが1997年だそうで、岩波書店の天野泰明氏、柴田三千雄氏、坂井榮太郎氏、そして近藤和彦氏の4名が編集会議を開いて、「10講」の編集方針を議論したという。3名の著者の共通項は東京大学文学部西洋史学科教授である。編集方針は年代的記述を基本とし、テーマ的記述を折衷的に入れることである。スタンダードな教科書的年代順の記述と、知的興味をそそる歴史的テーマを挿入するというやり方が現在必要な歴史意識であるという。そして1国史とせず、世界地域や比較史的観点をいれることである。岩波新書としては坂井榮八郎著 「ドイツ史10講」、柴田三千雄著 「フランス史10講」の順で刊行されたが、本書近藤和彦著 「イギリス史10講」は刊行まで実に16年かかった。時間をかけた分だけ本書は他の2書に比べて内容量が多い。本書に関わった編集者は五代目であるという。本の刊行というものは実に手間暇かかるもので、編集者の苦労は想像を絶する。途中で立ち消えになった企画も多いのではないかと憶測する。著者近藤和彦氏のプロフィールを記す。氏は1947年松山生まれの団塊世代である。1971年東京大学文学部西洋史学を卒業し、1974年 東京大学文学部助手として県有生活をスタートし、名古屋大学文学部を経て1980年ケンブリッジ大学大学院留学、帰国後は1988年 東京大学文学部助教授から教授となり、2012年東大を定年退職し、東大名誉教授、立正大学文学部教授 となった。専攻はイギリス近世・近代史。著書には専門書以外に「民のモラル」、「文明の表象 英国」、「イギリス史研究入門」(以上山川出版より)などがあり、翻訳書には、トムスン他「歴史家たち」(名古屋大学出版会)、ブルーア「スキャンダルと公共圏」(山川出版)などがある。本書が試みるのは先史時代から現代までのイギリスの通史である。「歴史とは現在と過去の対話であり、また将来を見据えた歴史家の語りである」と言ったのはE・H・カーである。歴史は人が生きる限り、永遠に見直されるものである。著者近藤和彦史の専攻が囲荻リス近世・近代史であるため、第1講から第3講まではイントロみたいなもので、16世紀以降のイギリスすなわち近世・近代・現代に7割程度のページが割かれている。イギリスを定義する上で、ローマ属州時代から中世のヨーロッパのキリスト教と政治の一端を担ったという基礎事実を掴んでおかなければならない。それが第1講から第3講の内容である。16世紀にイギリスの第1回のグローバル化が始まる。ここまでの歴史の見方は、柴田三千雄著 「フランス史10講」、坂井榮八郎著 「ドイツ史10講」と共通している。

第1講 イギリス史の始まり(先史時代〜紀元前)イギリスという言い方は、ブリテン、ブリティッシュのことである。ブリテン、グレートブリテンとは地理的に今のイングランド、ウェールズ、スコットランドからなる島を指す。小さいブリテンとはフランスのブルターニュ半島のことで、どちらも古代にはケルト系の人の地ブルタニアであった。グレートブリテン島と会アイルランド島と周辺の小島をまとめてブリテン諸島という。現在のブリテン諸島には2つの主権国家がある。一つはグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」すなわちユナイテッドキングダムUKであり、もうひとつは「アイルランド共和国」である。連合王国UKは慣用的にイギリス、英国と呼ばれる。16世紀にはオランダ訛りで「エゲレス」(英吉利)であった。大英帝国と呼ぶのは日本人の事大主義のなす呼称であって、当のイギリスの知るところではなかった。実はブリテンの由来はケルト人の末が住むウエールズ地方(古代ブリット人)を指す言葉であった。現在のUKはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドと多くの島からなる連邦l国家である。人口は6200万人、1997年権限移譲が進み、連邦的色彩が弱まっている。アメリカの州政府と連邦政府の関係に近い。EUに参加しているが世界の金融市場ロンドンを有するため、通貨はポンドを維持している。アイルランド共和国は人口460万人、EUのメンバーで通貨はユーロである。UKとアイルランドに住む白人は歴史的に混合しあっている。なかでも北海と海峡を挟むヨーロッパコネクションが決定的であった。20世紀には植民地からの移入が進み、多種類の人がイギリス社会を構成している。アメリカとは特別の同盟関係を結び、これを大西洋コネクションとう。ということでイギリスは複合社会である。その政治社会はコスモポリタンであるが、民間公共社会という要素も強い。イギリスは連邦制、複合性、多様性を持ち続けるであろう。

今から2万年前までは氷期で、ブリテン諸島は大陸と陸続きで欧州大陸の一部を形成していた。それが1万年前ごろから地球の温暖化が進み、海水面が上昇し現ブリテン諸島が出現した。ブリテン諸島の最高峰の山でさえ1344メートルに過ぎず比較的低地であるが、しかし氷河期の痕跡があちこちに見られる。寒冷期には狩猟民・漁労民が居住してことは洞窟の遺跡、石器、線画などから分かっている。人口は2万人くらいだった。農耕牧畜民も渡来し新石器時代が始まった。紀元前3000年ごろのスカラ・ブレイの遺跡がみられる。紀元前2300年ごろの遺跡と言われるストーンヘンジ環状列石の遺跡がイングランド南部に900以上存在する。巨石を並べる技術と力には興味が持たれる。紀元前1000年ごろからケルト人が集落を作り、城塞、濠や柵をめぐらせた。武器や戦車をもち青銅器や鉄器、美しい織物を持っていた。ギリシャ人はローマ人はこうした人々を「ケルトイ」、「ガリ」と呼んだ。ケルト人は文字を持たず祭礼と自然信仰(精霊)によって情報と文化を維持した。紀元前1世紀にはグレートブリテン島はケルト人の諸部族で占められ、人口は100万人に達した。南の沿岸部では盛んに商取引を行った。先史ヨーロッパにも広くケルト人と思しき民族がいた。ローマ人やアングロサクソン人、ノルマン人によって辺境に追いやられた。紀元前1世紀に、ガリアと呼ばれた今のフランスを統治していたのがローマの総督カエサルで、ブリット人の住む島ブルタニアに強い関心を示した。カエサルがブルタニアに侵攻するとき、ブリテン島の先史時代は終わり、歴史時代が始まった。

紀元前55年カエサルは1万の兵を率いてブリタニアに侵攻し、翌年3万人の兵で内陸まで攻め込み諸部族を服従させた。カエサルはブルタニアを領土とするに至らなかったが、その100年後皇帝クラウディウスの時代にブルタニアを征服し領土とした。各地でローマ軍への反乱は続いたが、ウェールズやスコットランドの辺境にローマ人は要塞を築いて兵を駐留させた。そして直線的に要塞を結ぶ道路網が整えられ、ブリタニアの統治の中心はロンドンに定まった。ブリタニアはローマ帝国の属州となり総督が赴任し、軍政のもとに公共施設やインフラが整備されローマ都市が作られていった。ローマ帝国のブリタニア支配は、パクス・ロマーナの400年間(1−5世紀)であった。ローマ帝国属領時代の特徴は、①ローマ都市文明の享受、ローマ市民権を得てローマの普遍性の担い手となった。②ローマ文明の地理的な浸透である。スコットランドの辺境に至るまで文明化が急速に達成された。③ヨーロッパ全域に及ぶゲルマン民族の大移動の一環として、アングル、サクソン、ジュートといった諸部族が流入した。409年にローマ帝国が滅んだあと、5−8世紀の400年間を混乱と暗黒のアングロサクソン期と呼ぶ。または「ローマ後」ともいう。ローマの支配からキリスト教の支配に比重が移った。この時代はヨーロッパ大陸ではフランク王国の時代であり、それぞれローマ後の方向を模索していた。7世紀ごろイングランドでは王の率いる部族国家が7つほど割拠した。そして独自の規則を持つ言語エングリッシュという古英語が誕生した。古英語を共通して話すという意味でイギリス人が誕生したのである。8世紀ごろのブリテン島ではラテン語、英語、アイルランド語(ゲール語)、ブリトン語(ウェールズ語)の5つの言語があったという。5世紀アイルランドには聖パトリックが布教し、6世紀末イングランドには聖アウグスティヌスが布教した。9世紀に入ると、スカンジナビアの民ヴァイキングがブリテン島のアングロサクソン部族国家を襲撃した。ヴァイキングはイギリスや北フランス沿岸を征服した。イングランド南西部のウェセクス国のアルフレッド王(871-899)はヴァイキングの襲来によく耐えてロンドンを守った。エドガ王(959-975)はイングランドを統一(イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランド王国から構成される)し、973年戴冠式とキリスト教の塗油の礼によりイングランド国王が生まれた。国王になるには武力による簒奪の他に3つの要件が必要となる伝統ができた。①血統の正しさ、②聖俗の有力者による推挙あるいは同意、③神すなわち教会のの承認である。欧州大陸でも962年ドイツで神聖ローマ帝国が誕生した。987年フランスでカペー王朝が誕生した。それぞれ10世紀後半に貴族諸侯を凌ぐ者が国王あるいは帝として継続態な王朝が生まれた。アングロサクソン王朝とノルマン王朝が、北海を挟んで緊密な連携または複合体を作るのが800−1100年頃の北海世界であった。アングロサクソンのウェセクス家とデンマーク王と、ノルマンディのノルマン王朝が王位継承で交雑するのである。欧州大陸の王朝の血縁関係は複雑に交差するのはその場その場の力関係による便宜的なもので、日本の皇室関係の血縁も同じようなことである。とても覚える気にならないので省略する。イギリス史で一番厄介なのが、王朝系譜とキリスト教宗派関係である。

第3講 海峡をまたぐ王朝(11世紀後半〜15世紀)1066年ノルマン朝のギョーム公はウエストミンスター修道院教会でイングランド国王ウイリアムとして即位した。ノルマン王朝がイギリス史の画期をなす理由が3つある。①アングロ=ノルマン複合国家である点である。英仏海峡を挟んでイギリス史はヨーロッパ史の展開と直結する点である。②検地台帳を編纂したことである。③文化の転換である。ノルマン人はヴァイキングの末裔であり、ノルマンディ―に定着して古フランス語を話し、キリスト教を信仰していた。ノルマン王朝は堅牢な石造りの建築でイングランドを威圧した。ヨーロッパではロマネスク様式と呼ぶ。イギリスではノルマン方式と呼ぶ。古英語と古フランス語が入り混じる中期英語が形成された。ウイリアム征服王のあと、マティルダがアンジュ伯と結婚し、その子ヘンリ2世(1154-1189)からアンジュ朝の始まりである。ヘンリ2世は母親からイングランド王国を引き継ぎ、父親からノルマンディ伯領を継承する複合君主〈1君2国)となった。ノルマンディ伯領は、フランスの海峡を望むノルマディーから南へアンジュ国、アキテーヌ国にまたがりスペインに接する広い領土を有して「アンジュ帝国」と呼ばれることもあった。ヘンリ2世はウエールズやアイルランドに侵攻した。その子リチャード1世は獅子心王と呼ばれ十字軍にフランスとともに参加したが、囚われの身となって、末子ジョン欠地王(1199−1216)が継承した。定見なく重税を課してフランスと闘い、ノルマンディとアンジュをフランス王フィリップ2世に奪われた。そこで諸侯とロンドン市はジョンと交渉し、1215年王がしてはならぬことや諸侯の封建的特権を尊重することを定めた大憲章(マグナ・カルタ)を作成した。これはその子のヘンリ3世をも縛る法で、君主の統治は法と慣例(コモンロー)により、諸侯の合意を尊重する制限君主制という国制の原型となった。後の世の人権宣言や国の憲法がマグナ・カルタに準拠するのである。ヘンリ3世の治世も無能を極め、1258年諸侯はクーデターを起こして1264年以降は内乱となった。諸侯派(議会の前身)は王一族を捕囚し、身分制議会(パーラメント)が全権を握った。王子エドワードは逃亡して軍を建て直し議会派を破りエドワード1世(長脛王)(1272-1307)として戴冠した。長脛王の時代は経済的に良好で人口も増え、議会と法を尊重する政治を行った。エドワード1世はスコットランドを挑発し、百年戦争の前兆を作った。ウエールズ公領を没収し自分の長男をウエールズ公に任じ、以降ウエールズ公はイングランド王の王位継承権第1位の者に与えられるものとなった。スコットランドの北法は依然としてノルウェー王国の領土だったが、11世紀後半マルコム3世のときにスコットランド王国と呼ぶようになった。イングランド国王エドワード1世(長脛王)はスコットランド王国を臣従させたが、これがかえってスコットランドとフランスの「古来の同盟」を復活させた。1296年スコットランド独立戦争が始まった。1328年にスコットランドの独立が承認され、ダヴィッド2世がスコットランド国王に即位したが、隙を狙ってエドワード3世はスコットランドの南部を占領し、ダヴィッド2世を捕囚した。こうしてスコットランド独立戦争は61年間に及び、ノルウエーの影響を排してスコットランド王国(言語は英語とゲール語)が承認されたのは15世紀になってからである。1315年アイルランドで反英同盟の反乱がおき、イングランドの植民は追い詰められた。

1337年から1453年までフランスを舞台に百年戦争が続いた。フランスのアキテーヌ地方の統治と、フランスの王位継承をめぐる紛争であった。イングランド王国はフランスのアンジュ王国を兼ねるが、フランス国王に臣従する立場であったが、カペー王朝のフランスは王はアキテーヌ地方の領土拡大に乗り出し、ガスコーニュ戦争となった。またフランスはスコットランドとは「古来の誼」からスコットランド独立戦争に介入した。これにフランスカペー王朝の断絶に、ヴァロア家のフィリップ6世(1328−1350)が王位についた。フランス王位継承に異議申し立ての争いが百年戦争の第2の局面である。またイングランド王権も脆弱でエドワード2世、リチャード2世は求心力をな無くして廃位せられ、英仏はそれぞれ内憂外患をかかえていた。そのころブリテン島にペストが襲い人口は30%も減少したという。生産力を失ったイングランドでは1351年に「労働者規制法」を定め農民市民を抑え、「贅沢禁止令」をだした。また「人頭税」を課して王国の収入を増やそうとしたが、1381年農民一揆の発端となった。一揆はロンドンで盛んとなりリチャード2世は農民の要求をすべて認めさせられることになり、議会派は1399年リチャード2世を廃位した。ジャンヌダルクはガタガタのヴァロア朝を支え、イングランドではエドワード3世の後を継いだランカスター朝も弱体であった。これに各領邦や教皇庁が合従連衡して、同時期の日本の室町幕府の「応仁の乱」みたいな「乱れること麻の如し」という戦争状態が続いたのである。結局1453年にアキテーヌのボルドー市(銘ワインの産地)が陥落し、イングランドはフランス領土を失い、百年戦争は終わった。そして1558年にはイングランドはフランスノルマンディにおける橋頭堡カレー市も失って、「イングランド王にしてフランス王」という称号は続くにしても、イギリスは海峡から離れブリテン諸島の中の小さな国として再出発することになった。百年戦争が終わってもイングランドはヘンリ6世の後王位不在のまま30年近く内戦が続いた。この戦争状態を「バラ戦争」(1455-1487)と呼ぶ。疫病と戦乱と不安の時代にキリスト教は王侯貴族の宗教から俗人の間に広まった。中世末の15世紀にはオックスフォード大学とケンブリッジ大学に聖職者養成の「学寮」が設置され、スコットランドでも聖アンドリュース大学とグラスゴー大学、イングランドではウインチェスター校やイートン校が少年のために設立された。ロンドンに4つの法曹学院がギルドとして機能した。

第4講 長い16世紀(15世紀後半ー16世紀)さてここからが著者の専攻であるイギリス近世・近代史に入る。著者は16世紀を中世と近代の中間という意味で近世と呼ぶ。百年戦争が終わった1453年に、東ローマ帝国はオスマントルコに滅ぼされた。ここから1620年ごろまでを「長い16世紀」と西洋史家は呼ぶ。また大交易、大航海時代、大移動の時代である。何でも「大」と頭につけるのは史家の「事大主義」の癖である。まずルネッサンスとりわけギリシャ・ラテン文学の復興である人文主義が、活版印刷に支えられて急速に広まった。つぎに新航路探しがヴェニス、ポルトガル、スペインそしてジェノヴァの航海士がアジアの富を求めて展開した。出遅れたイギリスは北大西洋周りの航路を求めて、1496年グリーンランド、ニューファンドランドを探検した。第1の「グローバル化」の先駆けである。グローバル化は社会を深いところで変えていった。このときから近世が始まった。第2のグローバル化は19世紀の産業革命と帝国主義植民地主義、第3のグローバル化は地球環境問題に端を発し、世界同時金融危機を引き起こしたパックスアメリカーナによる20世紀末の世界金融市場の成立である。グローバル化とは地球世界の構造的一体化であるが、第1の16世紀のグローバル化は世界が同時に均質化されるという意味ではなく、地球上の各国の再編成であり、ヨーロッパでは宗教改革と信仰問題、そして主権国家と国民意識が大きく変化した。諸侯の時代が終わり中世にはなかった国民国家の時代に突入した。長い16世紀に入る前にイギリスの社会経済状況を見ておこう。1500年ごろのイングランド・ウエールズの人口は推定260万人、ブリテン島の人口は440万人で、当時のフランスの人口は1600万人、イタリアは1000万人であった。イングランドのヨーロッパコネクションは海峡をまたぐ貿易で結ばれていた。経済の中心地自由都市ロンドン市の人口は4万人程度であった。ヨーロッパ大陸の各都市・国に比べるとイングランドはまだ小さい部類に入る。経済的には主な商品として食料と羊毛と毛織物であり、輸出品目第1位は毛織物であった。毛織物工業は19世紀初めまでイギリスの基幹産業であった。主な輸出先はフランドル(ベルギー、オランダ)であった。ブリテン諸島には1500年ごろ6つの言語があったが、統一王国の国語としての英語は「近世英語」であった。王権を巡る政治文化は制限君主論であり、権力および公共性は王侯貴族が代表した。政治共同体である議会は聖俗の貴族が代表し、王と貴族と平民の交渉機関であり意思決定機関であった。16世紀にはコモンウエルスという言葉が定着したが、「公共善」という意味である国家・政治共同体・共和制のことである。そして教会と信仰は中世ではローマ教皇を頂点とする普遍的な共同体と階級制からなっていた。

チューダー王朝はヘンリ7世(1485-1509)からエリザベス(1558-1603)まで5人の君主が君臨し、118年間続いた。長い戦乱の後の統一王朝で、ヨーロッパ史における長い16世紀を代表する安定した王朝であった。時代は日本の戦国時代から徳川家康の統一期に該当する。ウエールズ出身であるヘンリ7世はヨーク家のエリザベスを妃として迎えチューダー王朝の安定を図った。王家の統治や経済基盤の確立に努め王領地の経営拡大に努めた。次のヘンリ8世(1509-1547)は人文教育を受けた「ルネッサンス君主」で、1513年にはスコットランドとフランスに遠征した。ヘンリ8世は皇子を産まなかったキャサリン妃との離婚を教皇庁に申し出たが、教皇がキャサリンの実家であった神聖ローマ皇帝カール5世に遠慮して勅許を与えなかった。1533年トマス・クロムウエルという大臣がヘンリ8世の子を妊娠したアンとの結婚を急ぎ、ローマ教皇に訴えることを禁止する「上訴禁止令」をだし、34年には国王を至上とする「首長法」を成立させて、イングランド教会をローマから離脱させ国王を首長とする「国教会」が宣明された。こうして主権国家と国教会が宣言され、信教国家が成立した。国王の離婚問題から「国教会」と絶対君主制が生まれるというお年玉が付き、これがイギリスの国制を際立たせたことになった。しかし重要なことは専制君主の恣意ではなく法と議会の共同行為としてなされた。主権国家と主教改革は印刷技術の宣伝戦として戦われた。ヘンリ8世はこれだけのことをして、皇子を産む妃を求めて離婚を繰り返し、6回結婚したが男の子は生まれなかった。行政官クロムウエルはトマス・クランマ大主教とともに修道院の富に目をつけ、修道院を次々収容して王領とし売り払った。王家の財政は潤い払い下げの利益を得た貴族や地主は王を支持した。これをイギリス式宗教改革というのはあまりにも理念のないご都合主義である。こうしてイギリスの近世を支えたのは地主階級の「ジェントルマン」(郷紳)であった。平民の最高位をなし、功績のあった者には国王から「Sir」の称号が与えられた。こうして全国の貴族とジェントルマンは修道院の財産を得て、地域の運営を任された。マックス・ヴェーバーがいう「名望家の支配」が16−18世紀のイギリスに端的にみられた。1530年アイルランドの総督がクロムウエルの改革に反乱を起こした。反乱は平定され1541年「イングランド王をアイルランド王と定める法」を定めた。ウエールズは1536年及び43年の合同法によってイングランド王国に併合された主権を失った。スコットランド王国はまだ微妙なかじ取りに苦心していた。ヘンリ8世はイギリス史を大きく変えた絶対君主といわれるが、議会と法と公共精神、そして国教会による統治は政治共同体による統治というべきであろう。次にエドワード6世(1547-53)が即位し、最初のプロテスタント王の戴冠式を行った。プロテスタンティズムはエドワード6世のときに急速に進んだ。クランマ大主教は聖書を英語に切り替え、1549年「信仰統一法」を定めた。全国の教会における祈祷の仕方を議会で決めるというものであった。聖職の結婚も認められた。エドワード6世には皇子がいなかったので、メアリ(1553−58)がチューダー朝の王位についた。カトリック教徒女王メアリが5年間の在位でなしたことは、ローマ普遍教会の復活であって、プロテスタント聖教者の異端尋問、焚刑により「血まみれのメアリ」としてイギリス国民に映り、結局確信的プロテスタントを根付かせるという逆効果となっただけである。

メアリの後を継いだ女王エリザベス(1358−1603)は聡明なプロテスタントで、まず第1の課題は宗教問題でローマ普遍教会から国教会の回復であった。そういう意味でエリザベス女王はヘンリ8世の正統な後継者であった。エリザベス女王と国教会のパーカ大主教と議会は39か条の折衷的な中道路線で和解を図った。イギリスでは宗教問題は即主権問題となる。エリザベスは国家理性主義を先取りした。皇統の問題と宗教問題、男権主義が絡み、カトリックによるエリザベス暗殺計画が発覚しスペイン艦隊が襲来した。艦隊を撃退し国民の団結が固まった。エリザベス期にイギリスの大航海が盛んになり、北太平洋航路の開発、北アメリカ海岸線の探索が進んだ。スペイン、オランダ、フランスとの激しい競争の中で、ロシア会社、イーストランド会社、1600年には東インド会社など王許能貿易法人が設立された。1565年には王許取引所がグレシャムにより設立された。近世イギリスの主な輸出品は毛織物であった。中世ギルドから農村工業として発展し、1563年「職人規制法」は賃金率を定め、雇い主との主従関係を定めた。労働立法の始まりである。当時の社会政策を見ると、修道院の解体により貧民や捨て子の救済策として、1601年に「貧民救済法」が教区を基本として定められた。財源は教区の税であり、教区はいわば今の区役所みたいな存在であった。1538年の教区登録法による「教区登録簿」は住民台帳の基になった。教区とは信仰・近隣共同体として機能し、人口は数百人で、全国に1万ほどの教区があった。貧民救済法と同年に「チャリティ用益法」が制定され、福祉政策のための民間公益団体の運用を定めたもので、税と福祉の柱からなる「福祉の複合体」であった。エリザベスの治世の課題は、ヘンリ8世以来の懸案であったブリテン諸島の秩序とアイデンティティ問題である。近世のアイルランド問題は、古来のゲール系領主に加えて、中世にブリテン島から入植した領主が在地権力化して反英勢力を形成したことである。16世紀後半からのプロテスタント植民との間に、宗教と民族性が絡んだ対立を生じた。キルデァ伯の反乱に続いて、1570年にはデズモンド伯の反乱があった。1594年のティロン伯の反乱の平定には9年も要した。乱後にスコットランドからピュリタンの移民が行われ、これが20世紀までアイルランドのアキレス腱となった。こうしてエリザベス女王の治世は45年間に及んで、内乱もなく王位継承をめぐる混乱もなく、長期の経済成長に恵まれ1603年に亡くなった。1598年びスペインのフェリペ2世が死に、フランスではアンリ4世が「ナント王令」を発して宗教戦争は終結した。ネーデルランドではオランダが独立し17世紀の繁栄期を迎えた。1600年オランダ船が九州に漂着した。航海長ウイリアム・アダムス(帰化後 三浦安針)が徳川家康に面会し、家康はヨーロッパ事情を知ることになった。英国のスチュアート朝ジェイムス6世王(1603−25)はスコットランドとイングランドの同君連合ではなく、グレートブリテンの統一王国を目指した。さらのアイルランドへのプロテスタント移民を進め、ブリテン諸島のプロテスタント連合王国とすることを目指した。彼以降「グレートブリテン」という国名称が定着した。近世の欧州思想をつ貫く契機は、市民的人文主義であり、ジェームス王はルネッサンス人文主義からエリザベスの中道路線を引き継いだ。1611年欽定訳聖書が完成し、近世英語は国語として定着した。その中でウイリアム・シュークスピア(1564-1616)が劇作家として王史に関わる史劇を書き、欽定聖書とシェークスピアは時代を超える古典となった。近現代のグローバル言語(公共財)としても英語の資産を作った。

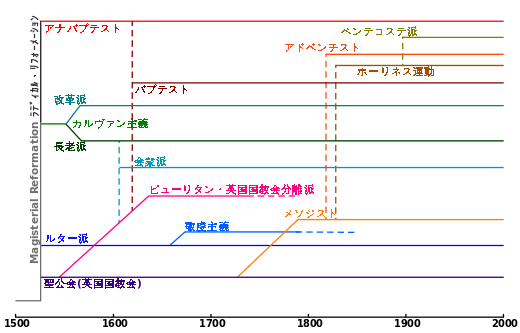

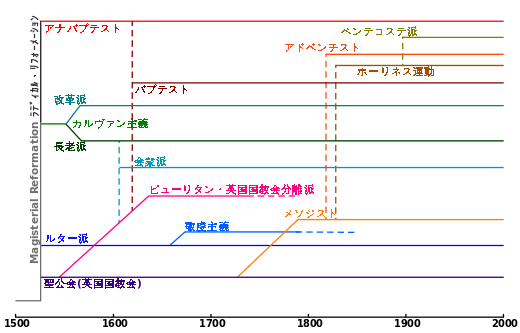

第5講 2つの国制革命(17世紀)スチュアート朝ジェイムス6世王の子チャールズ王(1625−49)は専制王政をひいて議会と決裂し内乱となった。議会を率いたオリヴァ・クロムウエルが勝利し1949年に暴君を処刑し、「ピューリタン革命」が成り共和制が実現した。共和政はクロムウエルの死後分裂し、1660年王政と国教会が復興した。チャールズ2世(1660−85)の治世はうまくいったが、ジェームス2世)(1685−88)はローマカトリックの信仰を強制したため、1988年に「名誉革命」によって専制王政の廃止、プロテスタンティズムと議会制民主主義が生まれたという激動の17世紀であった。我々にとって宗教分派の問題は分かりにくいので、マックス・ヴェーバー著/大塚久雄訳 「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(岩波文庫)よりとったプロテスタントの宗教地図を下の図に示す。

人文主義から啓蒙思想へ展開する知の歴史と革命と言った政治的な進歩史観に対して、ブリテン諸島の17世紀は一筋縄では捉えられない三王国戦争でが進行していた。イングランド、スコットランド、アイルランドの3国は1603年スチュアート朝ジェイムス王によって連結したが、これは同君連合であって、ロンドン、エディンバラ、ダブリンといった3つの首都には独立した議会と総督府があった。欧州の各国の王族は複雑な国際的閨閥関係にあり、同君連合は常態化していた。これを「複合君主制」と呼ぶ歴史家もいる。複合の部分をなす政治社会はは王国から連邦、都市に至るまで歴史も性格もさまざまな部分の寄せ集めであって「礫岩のような国家」と呼ばれる。非均質で多様で可塑的に混ざり合うという意味である。そして宗教戦争に直結した時代であるから、複雑な政治社会を形成していた。チャールズ王は否応なしにスチュアート複合国家の政治と宗教紛争に巻き込まれた。外交関係では神聖ローマ帝国皇帝と争うプロテスタントっ盟主であるフリードリヒ大王に彼の姉が嫁ぎ、フランスはカトリックであるが王妃の実家である。オランダはプロテスタントであるが経済的ライバルであった。1623年アンボナイト事件でオランダとは決裂した。宗教的にはカルビン派の長老主義と祭礼を重視するアルミ二ウス派(法王教)が対立していた。外交問題と宗教問題は連動しているが、チャールズ王はアルミニウス派に肩入れした。1628年議会は「権利の請願」を提出し、これに激怒した王は議会を停止した。1937年これにスコットランドの主教制度の共通祈祷書問題が絡んで、スコットランドの長老派と国民意識が合わさった不服従運動を起した。チャールズ王は武力で制圧するべく「主教戦争(三王国戦争)」が始まった。アイルランドはカトリック信仰であったので、アイルランドのカルビン派の長老主義者はカトリック信者の強圧的支配を求めた。寛容の立場をとる総督は罷免されプロテスタントによるカトリック信者の虐殺が懸念されたので、1640年議会を開いたが紛糾し、かつスコットランド軍が侵攻して王は議会の要求を受け入れざるを得なかった。1641年アイルランドにおけるカトリック教徒の反乱がおきた。ウエストミンスターの議会は国王から鎮圧軍の指揮権を奪った。こうして国王のクーデターの失敗から内戦状態となり、スコットランドの長老派が介入しブリテン諸島の長老派教会化を目指した。アイルランドではプロテスタントがカトリック同盟軍と対峙した。三王国戦争は、スコットランド長老派、イングランド議会派、フランスの援助を受けた君主チャールズの力学で帰趨が決まった。1646年議会派軍のクロムウエルは国王を逮捕軟禁した。軍の水平派は平等な国制を主張し反乱を起こしたが、ピュリタン革命は有産者の革命であった。1649年国王はスコットランド軍と組んで反乱をおこし第2次内戦となったがすぐに鎮圧され、国王は処刑された。議会はイングランドとアイルランドの王制と貴族制を廃止し、イングランドは共和国となった。スコットランド長老派はチャールズ2世を立てたが共和国は許さずスコットランド軍を破って、スコットランドはイングランドに併合された。経済的なライバル関係にあったオランダとの交渉は決裂し1652年「英蘭戦争」に突入した。内戦期のイングランドではすさまじい破壊活動がおこり、国教会は解散させられ急進派セクトが世の中をひっくり返した感であったという。1653年「統治章典」という成文憲法ができクロムウエルが護国卿となって、単一で統一「イングランド・スコットランド・アイルランド共和国」となった。イングランドが瞬間的に無君の制定憲法をもつ共和国となったのである。政治哲学として、ホッブスの「リヴァイサン」(1651年)は革命の産物で、ジョンロックの「統治二論」(1689年)を準備した。

国家元首である護国卿の下に全国を11の軍政区に分けた立憲軍事政権であるが、1658年クロムウエルの死によって、解体され混乱に陥った。1660年議会は革命の終結を宣言し、オランダに亡命中のチャールズ2世は議会の決議を受け入れ王制が復活した。王制のみならず、貴族制、国教会も三王国体制も復活再興した。合法主義は貫かれ専制は復活しなかった。国教会は1662年の「信仰統一法」で、ピューリタンを排除しエリザベス以来の中道に回復した。チャールズ王政復古はフランスの太陽王ルイ14世(1661-1715)の強い支援の下にあった。議会派王室財産を承認しつつ権力分散を求めた。名望家支配が復活した。チャールズ王は妃とともにポルトガル権益を獲得し、ブラジルとインドへの自由貿易権を得た。これがイギリス経済に計り知れないほどの利益をもたらした。正嫡子のいなかったチャールズ王の後継を巡って、フランスの推すヨーク公を支持する議員はトーリと呼ばれ、認めない議員はホイッグと呼ばれた。トーリーは王権への服従を旨をする保守体制秩序派で、ホイッグはジョンロックが代表するエリート的な国家理性派といえる。1685年にヨーク公がジェームス2世(1685−88)として即位すると、親フランス・反オランダの政策で議会を嫌った。かつローマカトリックを強制する法王教派であったので、トーリ・ホイッグの議会派と国教会はクーデターを企てた。そしてオランダ総督オラニエ公ウィレム3世を担いで、1688年オランダ軍がイングランドに上陸し戦争となった。この戦争は反ルイ14世戦争で、「名誉革命戦争」、「9年戦争」、「ユグノ・ディアスポラ戦争」と呼ぶ。1689年ジェームス2世は亡命し、ウィリアム3世(1689-1702)とメアリ2世(1689−94)が合同君主として一緒に即位した。議会は「権利の宣言」を発し、この立憲革命でプロテスタント王位継承、議会立憲君主制のルールが決められた。「権利の章典」で「政治共同体(貴族院、庶民院)と王による統治」が法制化された。名誉革命の宗教政策は「寛容法」であり、これによりユグノーやオランダ人の非国教会プロテスタント派にも自由が与えられた。名誉革命はフランスルイ14世の覇権主義を巡るヨーロッパ国際政治(イングランド・オランダ連合にドイツ連邦とスペインが連盟した)という9年戦争の重要な一環であった。フランス(宗教はカトリック)の支援を受けたジェームス2世は「ジャコバイト」軍を率いてアイルランドに侵攻し、ウィリアム3世を迎い撃ついわゆる三王国戦争という側面を持った。1691年にイングランドウィリアム3世軍が勝利し名誉革命体制が確立した。アイルランドの人口の80%はカトリック、10%は国教会派、10%は非国教会派プロテスタントであったが、カトリックの土地所有率は次第に減少し1690年には10%にまで下がった。アイルランド、スコットランドの氏族間の対立は激化し氏族滅亡にいたる戦いが続いた。

第6講 財政軍事国家と啓蒙(18世紀)16−18世紀を近世と呼ぶが、長期の社会経済を「統計」から見てゆこう。イングランドの人口は1550年ごろ300万人に満たなかったが、1650年ごろには500万人に増加した。その後100年間は人口は停滞し、1750年以降急速に人口が増加する。1800年には人口は1000万人1850年ごろには2000万人と爆発的に増加した。ヨーロッパ各地での小麦価格の最高と最低の幅を見ると、1500年ごろ10倍以上の価格差があったが、1600年ごろは5倍に縮小し、1700年には2.5倍に、1750年頃には2倍の価格差に収れんしていった。小麦価格が平準化し、ヨーロッパ全域が一つの市場圏として機能してきた兆しであった。価格が高かったのは地中海沿岸国で、価格が低かったのは北方諸国であった。ヨーロッパの商業が地中海から北漸する「商業革命」のテーゼを示す。北ヨーロッパを中心とする広域経済システムへの統合が進み、18世紀にはイギリスがその頂点に立つ「近代世界システム」が形成された。農業革命は17世紀末からバルトの小麦に競争するべく、オランダ、フランス、イギリスで潅漑技術や農法改良による農業生産力が高まった。では目をイングランドとフランスの政治情勢に移そう。ジェームス2世が亡命先のフランスで亡くなると、ルイ14世はジェイムス3世を立ててイギリス王位継承に干渉し、スペイン継承戦争(1701−13)の開始に重なって、英仏の抗争「第2次百年戦争」(1689-1815)が1815年ナポレオン敗北まで続いたのである。フランスが援助するジェームス王派「ジャコバイト」の暗躍はスコットランドでくすぶり続けた。1702年ウィリアム3世の死によって、イギリス・オランダ連合は解消したが、議会は「王位継承法」によって王位継承順を先取りし、アン女王(1702−13)の次はハノーヴァ選帝侯ジョージ1世と決めていた。名誉革命体制を守るため議会の決定が優先した。1707年スコットランドのジャコバイト対策として、スコットランドの主権を吸収し連合王国グレートブリテンが誕生した。1714年ジョージ1世(1714−27)が即位しハノ−ヴァ―朝が始まった。1698年より議会の承認により常備軍を維持できるようになり、ロジスティックにかかる財政、国富、国民のコンセンサスが要となった。議会は関税と臨時税だけでは戦費が賄えないので、直接税を創設し、国債を発行し、特定商品には消費税をかけ、イングランド銀行という中央銀行を作り、財政の充実を図った。こうしてウィリアム3世のイギリスは王家の家産国家ではなく、議会の決定による近代的な財政国家となった。フランスのような絶対主義の官僚国家ではなく、「財政軍事国家」がイギリスに出現した。イギリスの国制の要は議会である。議会という統治機関は、国制、税制、外交、予算ばかりでなく、地方の請願、利害関係者のロビーイングを受けて立法による国民の合意を図った。長い18世紀の百年戦争は、軍事兵站、財政、国民的コンセンサスを得て戦われた。

18世紀の英国の政治文化の基本形は、英文学におけるオーガスタン(古典文芸全盛期)のもと、政権党ホイッグ党と野党トーリ党の2極化に、国教会派の2極化つまり低教会派と高教会派が加わった。ホイッグ党は非国教会派プロテスタントと低国教会派を取り込み、トーリー党は高国教会派に分かれて政治的・文化的に対立した形式である。それ以外にカトリックのジャコバイト派がスコットランドに残存していた。ホイッグ・低国教会派は聖書を重んじ国家理性、経済合理主義の立場に立ち、長期政権を維持したウォルポール(1721−42)は健全財政と和平を旨とした英仏の連携の道を探った緊張緩和策を取った。これにたいしてトーリ・高国教会派は教会の権威と伝統的秩序をを重んじ、非国教会プロテスタントを圧迫した。高国教会派からメソジストが分離し熱心に北アメリカに伝道した。1715年トーリ・ジャコバイトがスコットランドで小規模な反乱を起し、1745年にもチャーリ皇子を担いで反乱を起したがその時代感覚のなさにトーリ党からも見放された。これがスコットランド王朝の最後の反乱となって終息した。18世紀の秩序と政治文化の前提として全ヨーロッパ的な啓蒙と商業社会があった。大航海と人文主義と科学革命によって拡大した世界を総合的に理解し旧態を批判する「啓蒙の世紀」であある。17世紀の中ごろチャールズ2世が後援する学者のサロン「ロイヤル・ソサエティ」は「学術紀要」を発行し、近代的な学問・科学の条件が整いつつあった。化学者ボイル、天文学者レン、物理学者ニュートンらが集い、ロンドン市にはジョージアン様式という耐火煉瓦と石造りの建築物で都市開発が進み、ロンドン市には以降大火はなかったという。ダブリンの議事堂、聖ポール大聖堂、ロンドン橋などの都市のルネッサンスにふさわしい街並みが出来上がっていった。1695年に検閲法が失効すると、18世紀初めから日刊新聞・各種雑誌など商業出版物の刊行と1726年図書館の整備にはじまるメディアの時代になった。そのころの英語は「近代英語」である。啓蒙を代表するのは、1751年パリで刊行された「百科全書」と1659年の大英博物館であった。1729年ロンドンでチェンバーズの「百科事典」が刊行されたが、フランスのデイドロ・ダランベールの「百科事典」計35巻ははるかに凌駕していた。この成功に刺激され1768年「ブルタニカ百科事典」の刊行を見た。大英博物館には美術館・資料館・図書館・文書館・劇場を含む総合的な展示劇場である。カントが言う「理性の公共的使用」の具現化であった。アダムスミスの1759年「社会(道徳)感情論」、1776年「国富論」を著し、スチュアートは1767年「政治経済学原理」を著し、古典経済学の始まりとなった。18世紀後半のイギリスを主導するのはスコットランド啓蒙的治世とベンサムのブルジョワ的合理主義、プロテスタント福音伝道主義であった。フランスからのワインとファッションだけでなく、佐藤、絹織物、さらさ、染料、陶磁器など魅力的な商品がイギリスに到来し消費生活は拡大した。イギリスには毛織物以外にこれといった輸出がなかったので、当然貿易赤字も拡大した。これを支えていたのが植民地維持と外交通商条約と国内生産技術の開発であった。こうして英国では植民地帝国、通商(重商主義)と産業革命が進行したのである。

第7講 産業革命と近代世界(18世紀〜19世紀前半)本講は前の第6講と次の第8講に交錯する(重複する)過渡期の話題(テーマ的著述)が中心である。だから18世紀から19世紀にまたがる問題を議論する。まず国制については、1707年のスコットランド併合による連合王国グレートブリテンの誕生、1714年ハノーヴァー王朝の同君連合、1750年インド植民地の開始、1760年からのアメリカ植民地13州問題、1780年からアイルランド問題、1789年フランス問題であるが、第2次百年戦争の流れでイギリスの国制が変化したのである。アメリカとアイルランドへの植民は17世紀初頭ジョージ1世から始まる政策の一環であって、「迫害されたピュリタン教徒の移民」というのは後世の虚構に過ぎない。スペイン継承戦争(1701−13)の結果、イギリスはジブラルタル港を得ただけでなく、ポルトガル通商同盟、アフリカ奴隷のスペイン領供給契約という特権を得た。西インド諸島にアフリカ黒人をサトウキビ栽培奴隷として輸出し、できた砂糖を本国へ輸出するという三角貿易であった。この多角貿易の利益なくしては産業革命はなかったといわれる。北アメリカへの入植者エリートは忠実なジョージ3世(1760-1820)の忠臣であったが、イギリス本国が7年戦争後の財政再建のために印紙税や茶税を次々と課したため、アメリカ属州は反抗した。そして1776年の独立宣言となった。フランスはアメリカ独立軍を支持し、スペイン、ロシアも追随したためイギリスは孤立し敗北した。1786年英仏は通商条約をむすび、フランスのワインとイギリスの綿織物を交換する条約である。イギリスではビット内閣(1783-1806)の経済行政改革が成功したが、フランスの財政改革は貴族の反動によって挫折し経済状況は明暗を分けた。1789年はイギリスでは蒸気機関によるマンチェスター綿紡績工場が始動し、フランスでは革命となった。産業革命とは19世紀のエンゲルス・トインビによる命名である。機械性工場、蒸気機関、貧富の差、景気変動と言った近代の問題に結びつけた。18世紀後半から始まった生産力の革新に伴う世界経済の再編成のことである。工場生産による産業資本主義が確立した。科学革命、啓蒙思想、消費生活、旺盛な商品需要による貿易赤字が刺激し続けた結果であった。インドのキャラコと言った贅沢衣料、中国の陶磁器などの舶来品、染料などの国内生産のために、特許、立法、金融、司法が起業家を育成した。機械学や化学、農業の発明や技術革新がその後押しをした。イギリスの輸出品の第1位であった毛織物が綿製品に取って代わられたのは19世紀初めであった。ウエジウッドの陶磁器、蒸気機関の実用化は18世紀末、鉄道の営業開始は1825年と続いた。統計経済学によると、1700-1800年の間のGDPは年0.7%にすぎず、1800年を過ぎて1.3%から1.97%に達した。本格的な経済成長が始まったのは鉄道が開設された1825年の好景気になってからであり、それまでは1780年代の産業革命の進展といっても経済的富は遅々たる歩みであった。産業革命は第2のグローバル化の契機となった。イギリスは資本主義の世界システムの中核となって、以降の世界史はイギリスのパクス・ブリタニカの歴史として語られるのである。18世紀後半には海外貿易、産業技術は、オランダ、イギリス、フランスの間で拮抗していたが、オランダの技術はイギリスに移行し、イギリスでは議会制政治と財政軍事国家システムがうまく機能し、大国フランスは覇権主義によるうち続く戦争が財政赤字を生み、革命とナポレオン戦争(1789-1815)によって経済的に脱落した。イギリスは世界経済の中心となって、「世界の工場」、「世界の銀行(ロスチャイルド金融ネットワーク)」、「世界の司令部(大英艦隊)」となった。ロンドンの人口は240万人となって「世界の首都」となった。それに対抗する群と従属する群の世界の3層構造システムが出来上がった。1840年には日本はイギリス資本主義の世界システムに編入され、明維新後は従属群から対抗群への変身が図られるのである。

第8講 ヴィクトリア時代(19世紀)ヴィクトリア女王の治世(君臨すれども統治せずであるが)(1837-1901)を「栄光のヴィクトリア時代」とよぶ。パクス・ブリタニカの時代に合致する。ボラニーは19世紀イギリス史を市場経済の人類史における「大変動・大転換」と呼んだ。国の体制に関する考え方を近代的に変換することである。国教会とカトリック問題、議会の選挙法、国家財政健全化と金融不安、「穀物法」関税問題、アジア貿易とインド統治問題、外交方針、社会福祉問題、産業政策など、旧秩序原理が立ち行かなくなっていた。19世紀になって改革の時代に突入したのである。近代化問題に取り組んだ国民的リーダー(国家指導者)はまず、トーリー党のウィリアム・ピット(1759-1806)であった。1783年に首相になって、ピットは対フランス同盟からルイ13世の処刑後の1793年から戦線に参加した。ナポレオンのヨーロッパ帝国に対決した自由主義者であった。1800年「グレートブリテン・アイルランド連合王国法」を制定した。イギリス近代の経験主義とは、フランスの理想主義とは対比をなす。世の中の秩序は複合的な要素の調和にあるとして、状況に応じて適応する「時効取得のシステム」こそイギリス憲政であり、古来の国制であると自由主義者バークはいう。公共精神の立場から国家政策を考え行動する政治家をステイツマンと呼ぶ。ピット、ピール、グラッドストンの系列のステイツマンが「改革の世紀」19世紀にイギリスの諸問題に取り組んだ。ステイツマンを導いた精神は、①プロテスタントの福音伝道主義、②功利主義すなわちブルジョワ合理主義、③古典派経済学であった。ピットの後の首相は、カースルレイ、キャニング、リバプール、ハスキン、ウエリントンと続いたが、1830年よりホイッグ党に政権は移った。グレイ、メルバン、パーマストン、ラッセル、ブルーム、ミル親子らがいた。財政やインド問題について説明責任が問われる中、ホイッグ党はベンサム(1748-1832)流の功利主義であった。1832年に選挙法改正、33年の奴隷制廃止、工場法、東インド会社法、34年に貧民知策法、35年に都市自治体法を実現した。問題別に勅任国家公務員が辣腕を発揮したのもこのころであった。1838年男子普通選挙権、秘密投票の「人民憲章」というチャーティズムが提出された。貴族・富裕者にかわる人民の政治を求めたのである。ブルジョワ急進主義者は地主貴族階級が敵であるとして勤労者階級と「穀物法反対協会」を作った。1842年にかけて運動は大きく盛り上がり階級闘争に発展した。トーリー党のロバート・ピール(1788-1850)が1834年に首相となって、ピット、ピール、グラッドストンの系列のステイツマンは健全国家財政であったので、1846年についに穀物法すなわち地主保護法は廃止された。チャーティスト運動は無視された。トーリ党の首相グラッドストン(1809-1898)はアヘン戦争に反対したが、首相になってからは予算案を重視した近代議会政治の伝統を作ったといわれる。トーリー党のディズレーリ(1804-1881)は1850年ピールの死後、トーリ党の分解をへて首相となり、国教会・君主制・家父長主義によって秩序維持をはかり階級問題にあたった。貴族的自由主義ではもはやイギリスの難問題は解決できないことは明白であった。

ヴィクトリア女王の治世(1837-1901)の即位後はホイッグ貴族メルバン首相の後見でドイツ貴族アルバートと1839年に結婚した。アルバートは聡明な貴族で1851年「大博覧会」を成功させ、各国での「万博」の基となった。アルバートは美術学校、王立音楽学校、自然史博物館などを集積する学芸地区を建設した。ヴィクトリア女王とアルバートの家庭生活は「ヴィクトリア風の価値感」、「近代ブルジョワ理念」として理想視された。バジョットは「イングランドの憲政・国制」(1867)の中でこう述べている。「国制は尊厳と実行の2面から成り立ち、君主と貴族院は尊厳を代表する。国民的アイデンティティを具現化し表象すればいい。実効統治は首相と内閣が行う、王は君臨し内閣が統治するのである」 これが現代立憲君主の課題であるという。イギリス社会のチャリティの時代は強力であった。1601年「チャリティ用益法」は今も生きているし、4つの公益、貧困救済・教育・宗教・コミュニティに関係することをすべて含み、慈愛より「信託法」による任意活動であることが重要である。チャリティは「小さな国家」の福祉政策まで侵入し代行したといわれる。イギリス社会では民間公共社会が強靭で、革命によって社団を否定し中央集権に走ったフランス、あらゆる場面に行政が顔を出すドイツとは異なる。さて現在の日本型福祉はフランス・ドイツの性格が強いと思うがどうだろうか。1848年ヨーロッパの革命とその敗北から亡命者がロンドンに集結した。ロンドンはコスモポリタンな世界都市となった。1851年は近代史の指標となる年である。大博覧会の成功、英仏海峡の海底電線敷設、国内信教調査であった。教会に礼拝に行く人が3割くらいで、特に国教徒はさらににその半分であった。つまりイギリスもはや国教会の信教国家ではなかった。少数派のカトリック解放は1829年に実現した。ロンドン大学が脱信教の大学ベンサマイト大学として設立され、1858年には議員の信教宣誓義務を廃止し、1871年には教職員・学生の国教会信奉のテストを廃止した。1853年に日本に開国を迫ったのはアメリカのペリー提督だが、その後アメリカは南北戦争で騒然として出てこなかったが、イギリスが西洋事情の情報発信国であった。日本の幕末の海外留学生152名中、56名の渡航先がイギリスであった。徳川幕府を支援したのはフランス、薩長を支援したのは英国で、大砲から軍艦、明治入って郵便、海軍もイギリスの技術導入に依った。福沢諭吉は1862年幕府使節団としてヨーロッパに派遣され、後に「西洋事情」を著し主として英国事情を紹介して読者に近代日本の選択肢を示した。福沢諭吉著 「学問のすすめ」、「文明論之概略」は西洋文明を採用するほかには、日本の近代化はあり得ないと断言し、とりわけ日本の独立のためにも文明開化を強調した。1871年岩倉具視使節団が欧州とアメリカを訪問し、日の没することがない大英帝国を目の前にした感慨を「米欧回覧実記」に述べている。逆にイギリス人外交官から見た幕末日本の状況はアーネスト・サトウ著 「一外交官の見た明治維新」(岩波文庫)に詳しい。

19世紀のイギリスの輸出品第1位は綿製品、2位は鉄鋼、そして機械、石炭であった。アメリカやドイツとの競争の結果イギリスはいつも貿易赤字が続いた。先進国は貿易赤字、後進国は貿易黒字という構図は今も昔も変わらない。今のアメリカの貿易赤字、中国の貿易黒字(かっては日本が貿易黒字であった)である。しかしイギリスは経常収支は19世紀中は黒字であった。つまり海運や保険業、海外投資による貿易外収支が貿易赤字を上回っていた。特に19世紀後半から黒字幅は大幅に拡大した。ブリタニカの繁栄は「ものつくり」よりも、非製造ビジネスからの収入に依った。イギリスの教育は多様な形態の基金立のグラマースクール、パブリックスクールがエリート養成を行った。19世紀のイギリスの労働者は友愛組合に依った。ロバート・オーエン(1771-1858)はユートピア社会主義者で労働組合を組織した。1851年「労働組合評議会」が労働貴族の指導するところとなり、自由党の支持基盤となった。1871年「労働組合法」ができて団結権を得たが、主人と召使の関係は長く続いた。世紀末にはグラスゴーの工業地帯では労働運動や社会主義運動が目立ってきた。1883年マルクスは資本論を完成しないままロンドンで亡くなった。1884年「セツルメント」としてトインビーホールが設立され、人口の3割が貧困層であるという調査結果が出た。同年バーナード・ショーが「フェビアン協会」を設立した。1887年トラファルガー広場で失業者が集まり「血の日曜日事件」となった。ガンディが青年弁護士としてインドで活動を開始したのが1991年であった。

1900年10月夏目漱石はロンドンに到着した。「南アより帰る義勇兵歓迎のため非常の雑踏にて困惑せり」と書いている。南アフリカで始まったオランダ系移民とのボーア戦争(1899-1902)は、チェンバレン率いる統一党と保守党の連合政権ではじまりゲリラ戦で泥沼化して、翌1901年ヴィクトリア王女が死し、エドワード7世(1901-1910)が継承した。中国では義和団事件に出兵した。1902年保守党ソールズベリー内閣は「日英同盟」に調印し、以降イギリスは孤立政策を転換し1904年英仏協商が結ばれた。中国ではイギリスの綿製品は日本やインド製品と競合して追い立てられていた。日本は1895年日清戦争に勝ち、1905年日露戦争で英国から軍艦を買付け、軍事費は政府外債で賄った。イギリスにとって日本はいい投資先であった。日本は1911年には念願の不平等条約を約半世紀ぶりに解消した。こうして日本は軍拡競争、郵船業で世界の列強の仲間入りを果たすのであった。イギリスにとって日本は「舎弟」として扱われた。ヴィクトリア女王の時から「グレートブリテンとアイルランド連合王国の王」と「海外のブリテン人自治国の王」および「インド皇帝」を名乗っていたが、「海外のブリテン人自治国の王」とはカナダ、オーストラリア、ニュージランド、南アフリカのことであり、第2次世界大戦後にはアイルランドが加わる。1907年に植民地会議が「帝国会議」に、1944年から「英連邦会議」と呼ばれるようになった。1931年のウエストミンスター憲章は英連邦の参加国の形式的な対等性を謳っているが、実質的には国家主権を持つ自治国と植民地の2層構造から成っていた。社会層の階級制も堅固で、「トーリーデモクラシー」は階級統合を目指したが、チャーチル(1874-1965)は君主制と国教会による保守的統合と改革を訴えた。自由党が政権を担当したのは、バナマン首相(1905-08)、アスクィス首相(1906-16)、ロイド・ジョージ首相(1916-22)という逸材がいたからであった。特にロイド・ジョージ首相は福祉政策、植民地統治といった難問題にチャレンジした。彼には20世紀前半の大衆社会と国際情勢に対応する自由党の危機意識が顕著にみられた。ケインズの経済学は19世紀の個人主義・放任主義を放棄し、国家の介入による総需要喚起による福祉と戦争遂行であった。ケインズ経済学については、宇沢弘文著 「ケインズ一般理論を読む」(岩波現代文庫)を参照して頂くとして省略する。貧困・労働問題・社会主義に対する精一杯の対抗策であった。ピット、ピール、グラッドストンとロイド・ジョージを比べると、前3者が超エリート校出身の優等生で国教徒であったが、ロイド・ジョージだけは非国教徒で学歴もないたたき上げであった。とはいえ、4人ともに強い意志を持つステイツマンであり、リベラルで、自由貿易主義、権益に縛られない、財政規律派の名宰相であった。

第1次世界大戦(1914-18)でドイツ・ロシアの戦死者(各200万人)は別格として、イギリスも多数の死亡者(100万人)をだし、その数は第2次世界大戦(45万人)の2倍に上ったという。大戦中イギリスは1916年から徴兵制の施行に踏み切った。戦争中にアイルランド独立蜂起と内戦がおき、1921年にアイルランド自由国が独立した。1919年「インド統一法」によって2重権力が定められたが、独立運動はガンジーが不服従・非暴力・スワデシ運動を続けた。イギリスはパレスチナのユダヤ人問題ではオスマントルコに対して「シオニズム運動」を支持し、これが1948年のイスラエル建国につながる。イギリスは中国の上海に多くの権益を持ち、日本と強調して対中国強硬路線を取ったが、日本が中国に軍事進出するにつれ、1932年の満州事変後にはむしろ中国寄りになって日本と対立姿勢を取った。第1次世界大戦後、イギリスでは大衆社会と労働問題が重要な政治課題となった。1918年21歳以上の男性に普通選挙権を定め、1928年には男女に普通選挙権を定めた。1922年にラジオ番組が始まり大衆社会が前面に出た。そして中流階級の下層の社会が形成された。1918年にウエブ夫妻のフェビアン協会が労働党を作り、1924年には労働党内閣が実現した。1920年イギリス共産党が結党された。従来の自由党と保守党の2大政党ゲームは、これ以降労働党と保守党の2大政党に代った。1929年には労働党が再度組閣し、世界恐慌に見舞われると保守党・自由党と大連立の挙国一致内閣(1931-35)が組まれた。中流階級の下層の社会とは別に、ブルジョワ層は新エリートの社会的結合が形成された。これを「ブルームズベリ・グループ」と呼んだ。ブルームズベリとはロンドンの高級住宅街の名前である。エドワード8世(1910-1936)「伊達男王」が退位し、1936年末にヨーク公がジョージ6世(1936-52)として即位した。1939年9月第2次世界大戦がはじまり、1940年ウインストン・チャーチル(1940-45)が挙国一致内閣の首相となった。チャーチルはドイツ軍のロンドン空襲にも耐え、フランスのドゴール将軍の亡命を受け入れて対独・対日戦争を指導し、アメリカのヨーロッパ戦線参加を強く要請した。チャーチルがアメリカとソ連の大国の間で大きな顔ができたのは1945年のヤルタ会談までであった。総選挙で労働党首アリリーに破れ退いた。労働者とインドに敵対したチャーチルをイギリスの有権者がお払い箱にしたのであった。アトリー労働党政権はまず「国民健康サービスNHS」を実現し、次に中央銀行、電信電話などの基幹産業を国営化した。戦後の日本以上に社会主義政策を取った。労働党の福祉政策を理論的に支えたのは、リベラルなケインズ経済学であった。労働党が新自由主義経済学の受け皿となった。ハイエクの新自由主義経済学とケインズ派の論争については宇沢弘文著 「ケインズ一般理論を読む」(岩波現代文庫)を見てください。第2次世界大戦後の世界は圧倒的なプレゼンスを持つアメリカとソ連の間のあいいれない「冷戦」であった。戦中の亡命者を含めて中欧からアメリカ・イギリスへの人材と科学技術の流入は知的プレゼンスの格差をもたらした。イギリスもその恩恵を受けた。アメリカの参戦なしには勝てなかった英仏のアメリカへの従属は、NATOとOECDとなって、欧州経済共同体という可能性を追求することになった。戦後イギリスが直面する課題は帝国と植民地問題であった。1947年インドとパキスタン共和国が独立し、1949年アイルランド共和国が独立した。アジアと中国の権益(香港を除いて)もすべて失った。

第10講 現代のイギリス(20世紀後半〜21世紀初頭)1956年スターリン批判とハンガリー動乱によってヨーロッパが動揺している間に、スエズ危機が重なった。保守党の長期政権は第2次チャーチルから後継のイーデンに移った。チャーチルは老英国の威信をかけて1952年に水爆実験を実施し、エリザベス2世女王(1952−)の戴冠式を営んだ。イーデン首相はフランスと同じように植民地主義の夢を追いかけ、1956年エジプトに出兵しスエズ運河を占領した。アメリカに非難されイーデンは失脚した。イギリスはアメリカの同意なしでは独力で軍事行動はできないことを示した。駐エジプト大使ノーマンの自殺も一因であった。H・マクミラン(1957-63)が後を継ぎ、アメリカににじり寄って大国意識を棄てられずに軍備や水爆実験を続行した。核武装反対運動やヨーロッパ経済共同体EEC、ECへのイギリスの反応は鈍かった。イギリスのEEC加盟にはフランスのドゴールが拒否権を発動し、アメリカ・イギリス連合に不快感を示した。イギリスとアイルランドの加盟が認められたのは1973年になってからであった。イギリス政界では保守党が親欧州、労働党が反欧州という構図が1980年代まで続いた。独自の世界観をもたず、貴族の価値感に隷従した俗物ブルジョワと、その利益還元にしか興味がない労働党と組合労働貴族を批判したのが新左翼知識人のアンダスンらであった。常に妥協をかさねた経験主義と伝統主義に毒され「本当の市民革命」を経てこなかったという。すると明治維新は支配者階級の反乱に過ぎず、天皇制軍国主義で敗戦し、戦後はアメリカから民主化と平和憲法を戴き、いまなお立憲君主制に近い形態を有する戦後日本はまだ一度も革命という言葉を知らない。アンシャンレジームを叫ぶ自民党保守内閣の下にある日本には本当の民主主義もなく、人権の確立もおぼつかない状態である。日本の支配者は原発事故を経験しても反省の気配も見せていない。イギリスの戦後を代表する1960年代サブカルチャーは「ビートルズ」であった。1970年代は「イギリス病」と言われた構造的不況と石油ショックが重なり、労働党政権下でストライキが続出した。保守党政権はつなぎとしてマーガレット・サッチャー首相(1979-90)が誕生した。彼女が突然政治の主導権を握ったのが1982年の「フォークランド戦争」であった。もちろんアメリカの承認のもと戦争を遂行し、妥協しない政治、コンセンサスの無視、社会主義との戦いで一躍強権を発揮した。経済的にはハイエクらの新自由主義(「小さな政府」、「民営化」、「マネタリズム」、「金融自由化」)をアメリカのレーガンととも実行した。サッチャーの保守政治、反欧州主義、反連邦主義、反教養主義を許容する人は少ない。サッチャーが残したのはイエスマンしかいない、人材の痩せ細った最後の老体保守党であった。1990年代中ごろから、アイルランド問題に向けた交渉と、南アフリカのマンデラ大統領の和解政策が進み、英連邦の関係改善に向かって労働党の方針転換が進んだ。1994年に労働党ブレア―首相は新しい社会民主主義の道を探った。そのブレア―も2001年の事件からイラン戦争までアメリカに従属し戦争政策を支持したために国民の信を失った。とりわけ金融界の自由放任主義とネオリベラリズムへの不信が広がった。2010年より保守党と自由民主党の連立政権となり、保守党のキャメロン首相が就任し、再びサッチャー主義の後戻りのような様相を示している。アメリカの同伴者としてさてどこへ向かうのか悩ましいイギリス政界である。アメリカの金融担当者になるのだろうか。