私はまだ東京電力福島原発における事故調査・検証委員会著 「政府事故調 最終報告書」を全文を読んではいない。一般書籍として販売されていないため、膨大な内容を官邸ウエブサイトからダウンロードする気にならなかったからである。したがって「政府事故調 最終報告書 概要版」だけしか読んでいない。東京電力(株)著 「福島原子力事故調査報告書 最終報告」はウエブサイトからダウンロードした。それでも本文だけで350ページほどある。いずれ読むつもりでいる。原子力発電所事故という未曾有の出来事を正確に把握することは門外漢にはかなり困難なことである。とはいえ原子力ムラのいわゆる専門家だけに任せていたから、今回の事故が起きたのであれば、やはり素人とはいえ最大限の努力を払ってこの問題の本質にあたらなければ、又「専門家」にいいようにされてしまう。私は理科系とはいえ放射線化学・生物学をかじったに過ぎない。この事故のはじめの報道などで、まず原発という工学の集大成はやはり理解できないことが多かった。原子核物理は分かるとして、原子力工学を理解していないと事故の詳細は見えてこない。そこで2012年12月末にこの本が出たので早速入手して勉強し直してみた。事故の事実関係をまず正確に理解しておかないと、東電・政府批判が感情論または行政論だけに流れてしまう危険性がある。今の原子核物理でいうように核分裂物質の寿命が数千年から数万年という場合には核廃棄物処理がはたして可能なのか、原子炉施設の技術改良だけで原発再会を主張するのもやはりおかしい。津波を避けるために数十メーターの防波堤を日本中に張り巡らせる「日本列島ハリネズミ」も現実的でないとすれば日本での原発立地は不可能となり、パンドラの箱は閉めるべきだという意見もある。本書では当然事故の社会的背景は延べていない。それには国会事故調報告が参考になる。東京電力福島原発事故調査委員会著 「国会事故調 報告書」では「事故は人災であった」として東電と規制当局そして原子力ムラの責任を厳しく糾弾する報告書である。

本書は政府事故調査委員会委員長であった畑村洋一郎氏(工学院大学教授、失敗学)と同技術顧問であった淵上正朗氏(小松製作所顧問、ロボット工学)に、原子力工学の専門家笠原直人氏(東大工学部教授)がサポートする形で著された。畑村氏がしきりに主張するように、政府事故調報告書は「確実な内容に基づく内容を記載する」ことを至上課題とした。タラレバを避け、独断的断罪を避けるためにかえって分かり難い面があったという。個人の資格で、その言い足りなかったことや市民に分かりやすい言語とストーリーで事故調報告書を技術解説したのが本書である。本書の主筆は恐らく淵上正朗氏であろう。淵上正朗氏は本書のあとがきで「小さな事実認識の間違いが,大きな意見の相違を生みかねない」という。全電源喪失の最も致命的な原因が、非常用ディーゼル発電機(D/G)の水没にあったのではなく(2台のD/Gは生きていた)、高圧配電盤(M/C)の水没による全滅にあったという発見は本書の注目に値する結論のひとつである。そして計装や空気配管や消火系配管がクラスCの重要度で地震と津波で全滅したことが冷却系システムとして機能できなかったことも重要である。原発というシステムは原子炉と格納容器そしてポンプといった重要機器・施設だけで動くのではなく、すべての機器が機能しなければ動かない。小さな非常用周辺機器の重要度はすべて同じである。ベント弁の操作に手間取ったために最後の手段である低圧消防ポンプによる注水が出来なかった間に燃料棒のメルトダウンと圧力容器の破損という最悪事故になった。4号機使用済み燃料プールではこれとは事態は逆に、隣との隔壁が壊れたという幸運でプール水が補給され事態にいっそうの深刻化に至らなかった。又2号機建屋の壁が1号機の水素爆発をうけて破損し穴が出来たため、水素濃度が高まらず2号機建屋の水素爆発が避けられたという僥倖があった。不幸と幸運とが綾なす事故事実関係を読み解くことはそれ自体大変興味深い。しかし厳格に言えることは、原発の原子炉は1-2時間の冷却がなければ燃料棒は露出され、3時間でメルトダウンするということである。こうして1-3号機は炉心『圧力容器)が損傷し格納容器も損傷した。この場合損傷という言葉は傷がつくということではなく、破壊されることにより放射能の封じ込め機能がなくなるという事を意味する。圧力容器と格納容器の底に穴があいてメルトダウンした燃料が地面に達する事を「チャイナシンドローム」という。2号機ではそのような事態も予想され、関係者は「すべて終わった」という絶望感に襲われたそうである。この圧力容器と格納容器の破損状況は何年ー何十年か先に炉を解体しなければ本当の事はわからない。いやコンクリートの墓場(埋め殺し)というチェルノブイリ原発式な事故処理をすると未来永劫分からなくなる。本書の構成は、1)事故の概要、2)事故の経過、3)事故はなぜ防げなかったのか、4)失敗学からの考察、5)原発の基礎知識からなる。本書の中心は1号機から3号機の2)事故の経過にある事はいうまでもない。5)原発の基礎知識は本書の理解に共通して必要な知識であるので、第1章に含めて必要なところを解説する。なお本書の記述対象期間は事故後1週間内(3月11日から3月17日)である。

1) 原子力発電システムと施設の基礎知識

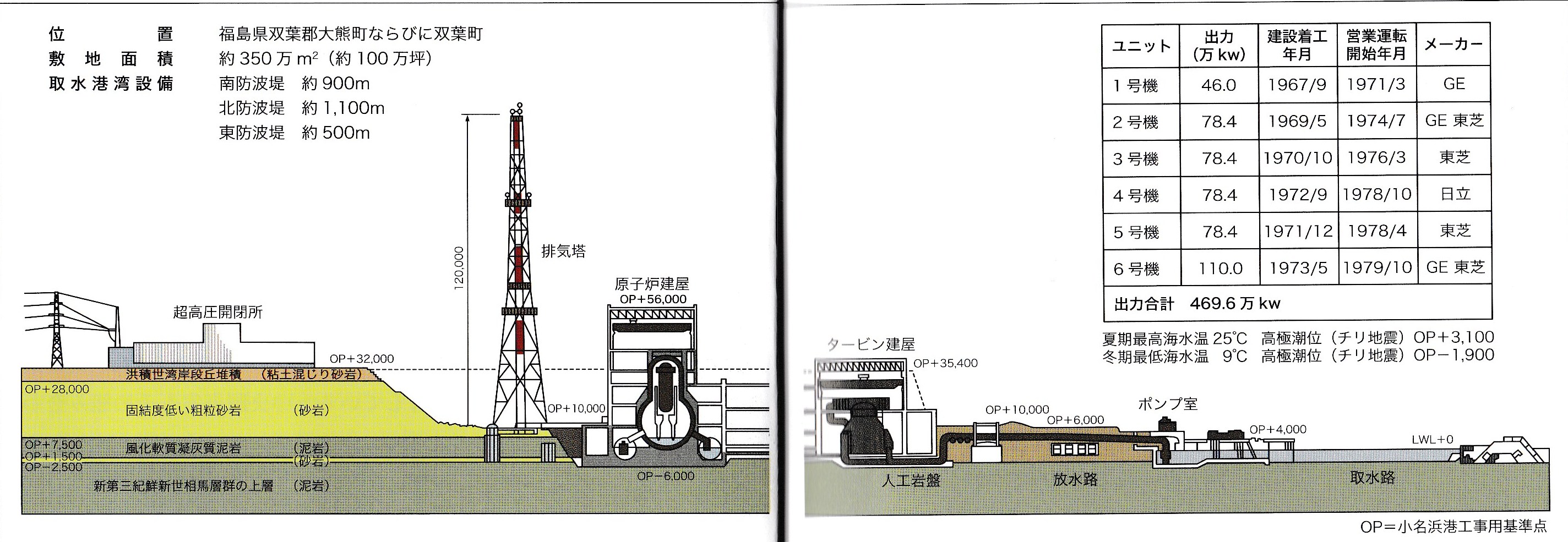

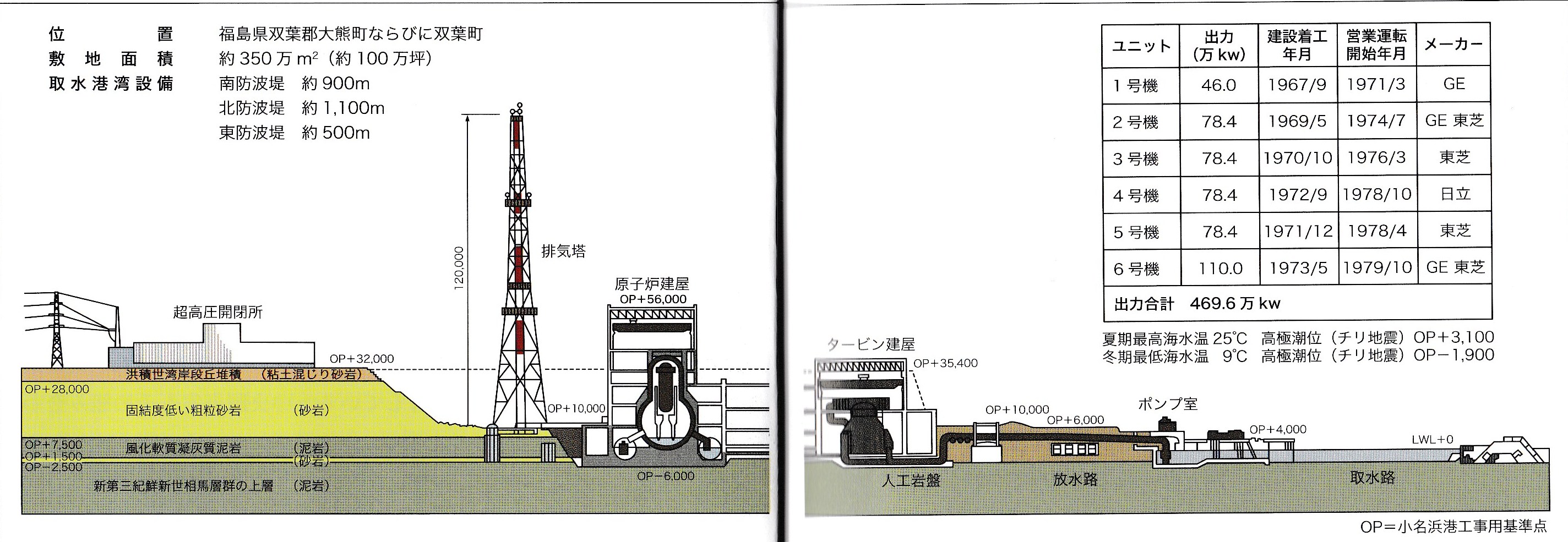

上の福島第一原子力発電所プラント配置図を見ると、建屋のレベルが分かる。図の右から見て行くと、海水汲み上げポンプは水面上4mにあり、タービン建屋と原子炉建屋の地上レベルは水面上6mにあり、地上には10mの高さの土手があった。それより一段高いところ水面上32mに超高圧開閉所がある。中央制御室はタービン建屋と原子炉建屋をつなぐ管理棟の2階にあり、今回の事故対処の最前線となった。発電所対策本部は事務本館横の免震重要棟に置かれた。今回の津波の高さは14mであったので、タービン建屋・原子炉建屋の4mまで水没したことになる。次に福島第1原発の事故で最も致命的な原因となった、非常用D/G、配電盤の格納されているタービン建屋地下を下の断面図に示す。電源設備の重要機器としては、M/C(メタルクラッド 高圧電源用金属閉鎖配電盤)は6900Vを開閉するもので、P/C(パワーセンター 低圧480V交流用配電盤)に電力を供給する。通常の発電所使用電力はタービン発電機から得ているが、事故などで利用できない場合は外部電源や非常用ディーゼル発電機に頼ることになる。外部電源た非常用D/Gの出力はこのM/Cに接続されている。P/Cは6900Vから480Vに電圧を落として,ポンプなどの重要設備を駆動する。MCC(モーターコントロールセンター 480V・210V)はP/Cと同様に小型開閉器を介して小型設備に電力を供給する。DC(直流電源250V,125V,24V バッテリー)はMCCから充電される。DCは制御・計測用、及び直流電動弁の電源となる。今回の事故で多くの直流電源を喪失した。福島原発事故はこのタービン建屋地下にある非常用D/Gと配電盤が水没したことが特徴である。

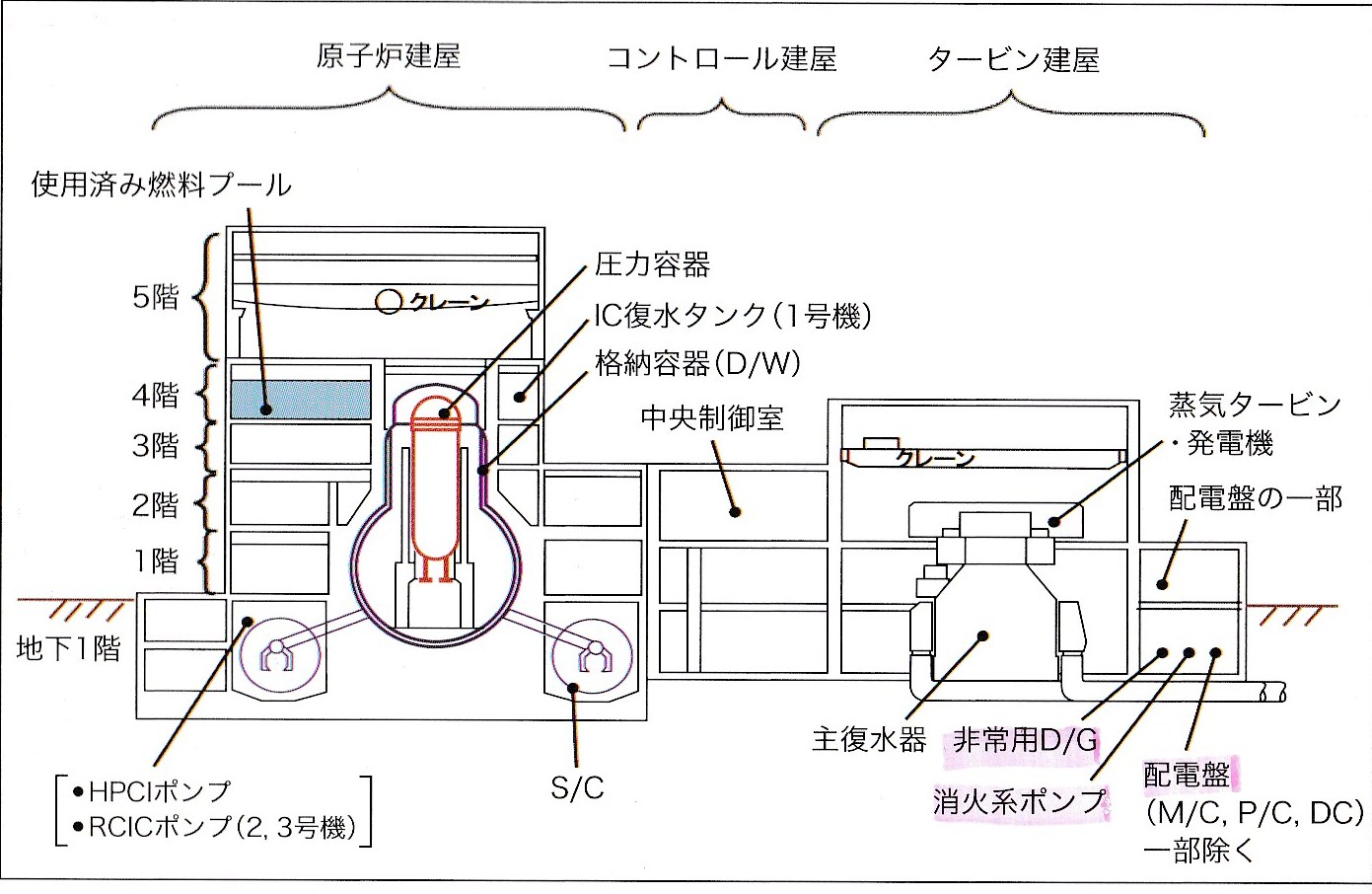

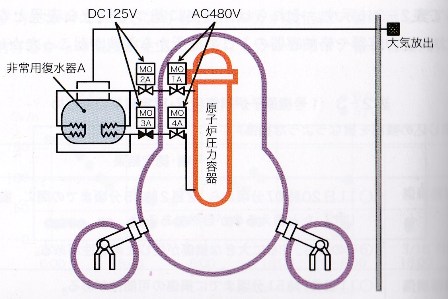

次に原子炉の冷却設備としては、下の図に1号機の原子炉冷却系の全体図を示す。東電の原発の方式は沸騰水型BWR(MARKⅠ、Ⅱ)で、原子炉から出た高圧(8.61MPa)高温(302℃)の水蒸気はタービン発電機を回した後、主復水器に移り海水で冷却され水となる。原子炉で発生した熱量のうち電気に転換されるのは1/3で、あとの2/3の熱は主復水器で水に戻されるので、熱交換器で除去された熱は海水に捨てられる。これを熱の捨て場(ヒートシンク)という。これを「主冷却系」という。原子炉は制御棒を全面に挿入することで核分裂は停止するが、停止後数時間は発電時の6%-1%の熱を発生し続ける。これを崩壊熱という。図の右下にある、主復水器よりは熱交換容量の少ない「残留熱除去系」と呼ばれる冷却システムが必要である。ここまでは通常の運転での自動停止スクラムである。今回の事故は海に熱を捨てる機能がなくなったことから発生した。非常時の事故とはLOCA(冷却水の喪失)などの緊急事態に備えて1号機にはIC(非常用復水器 自然循環型)、2号機から4号機にはRCIC(原子炉隔離時冷却系 蒸気駆動高圧系炉心冷却システム)が用意さえている。ただし起動や切り替えバルブの制御には直流電源が必要なので、今回の2号機事故では直流電源を失い制御不能となった。HPCI(高圧注水系)はすべての号機に設備されている非常用高圧冷却システムである。RCICと同じく原子炉の蒸気で駆動される。HPICのポンプ容量はRCICの一桁高いのでLOCAなど重大事故対応における切り札的設備であった。今回の事故では3号機のみで自動起動した。RCICやHPICのいずれにおいても水源が問題となる。今回の事故で最後の手段となったのが消火系設備である。消防用吐出圧力が0.5MPaという低圧であるため、注入以前に原子炉の圧力を減圧しておく必要がある。今回の事故でタービン建屋地下にある消火用ポンプが使用できなかったため、屋外からの消防車から注入口の連結して原子炉を冷却した。

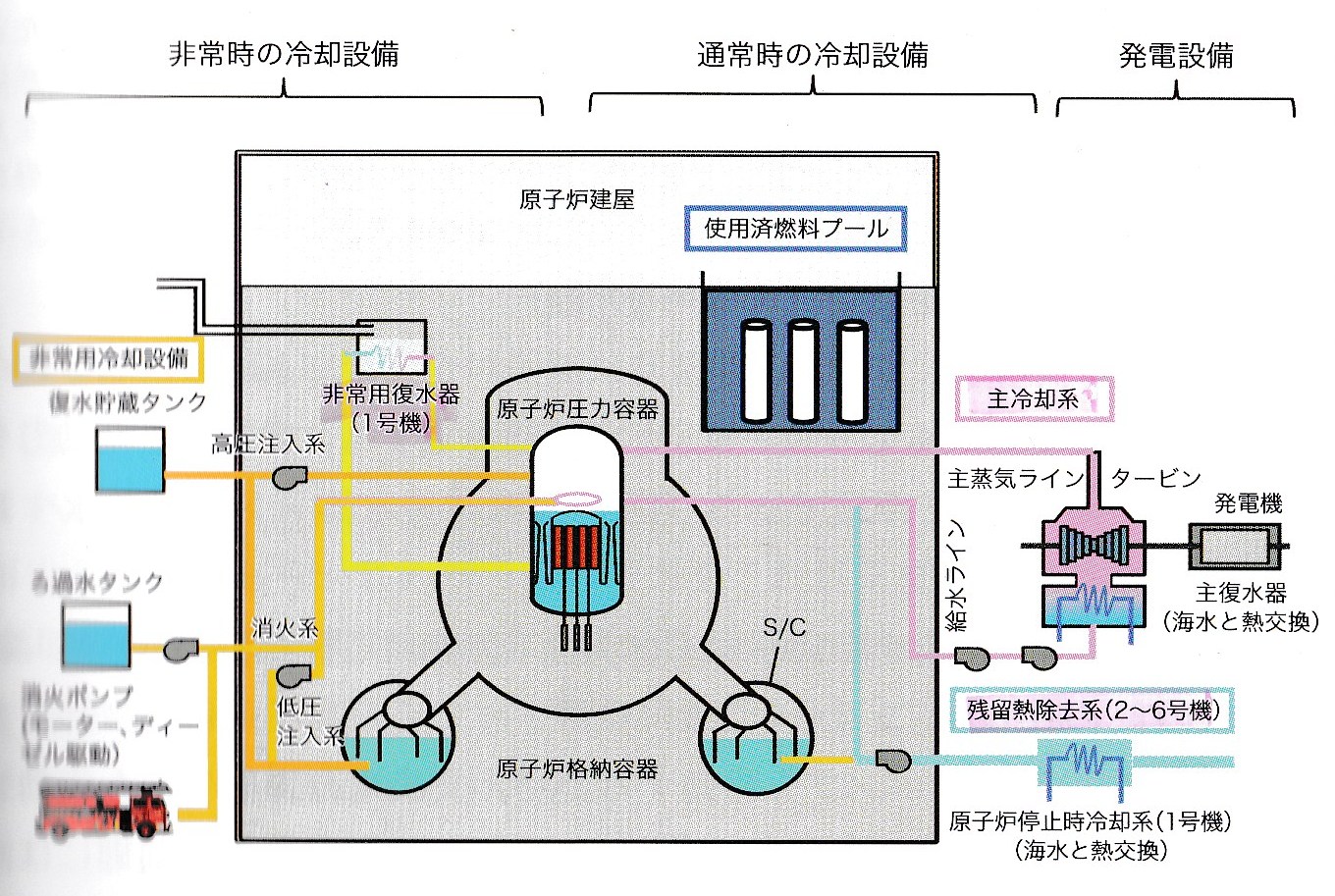

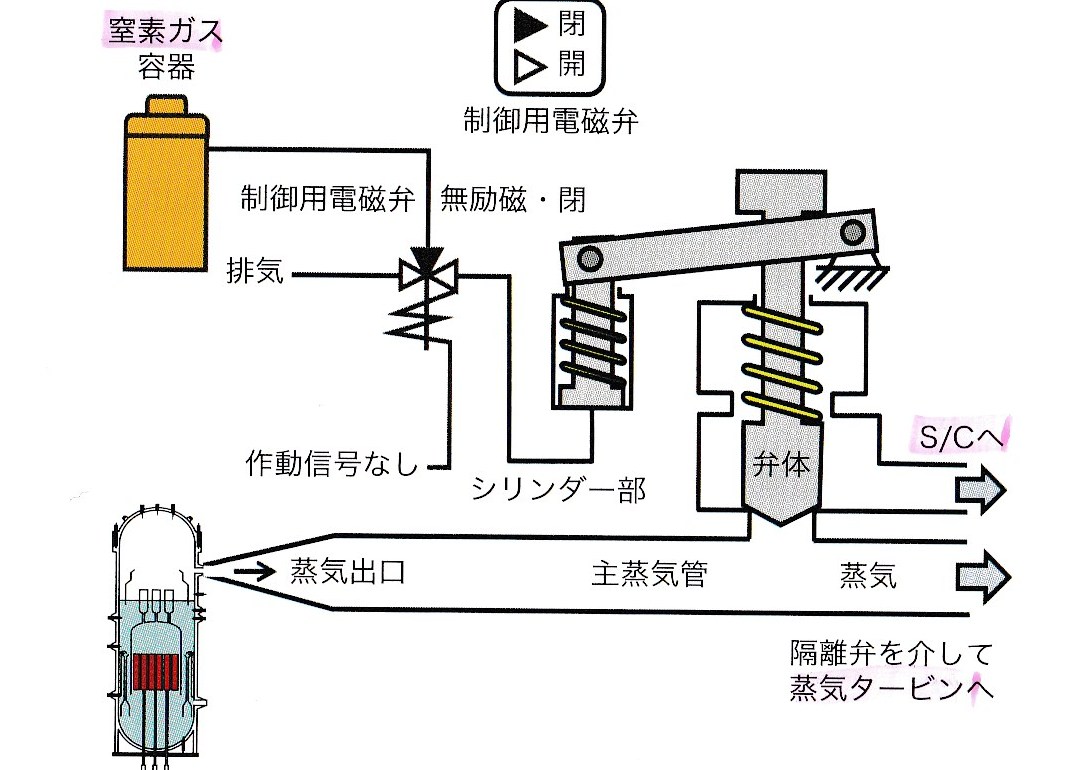

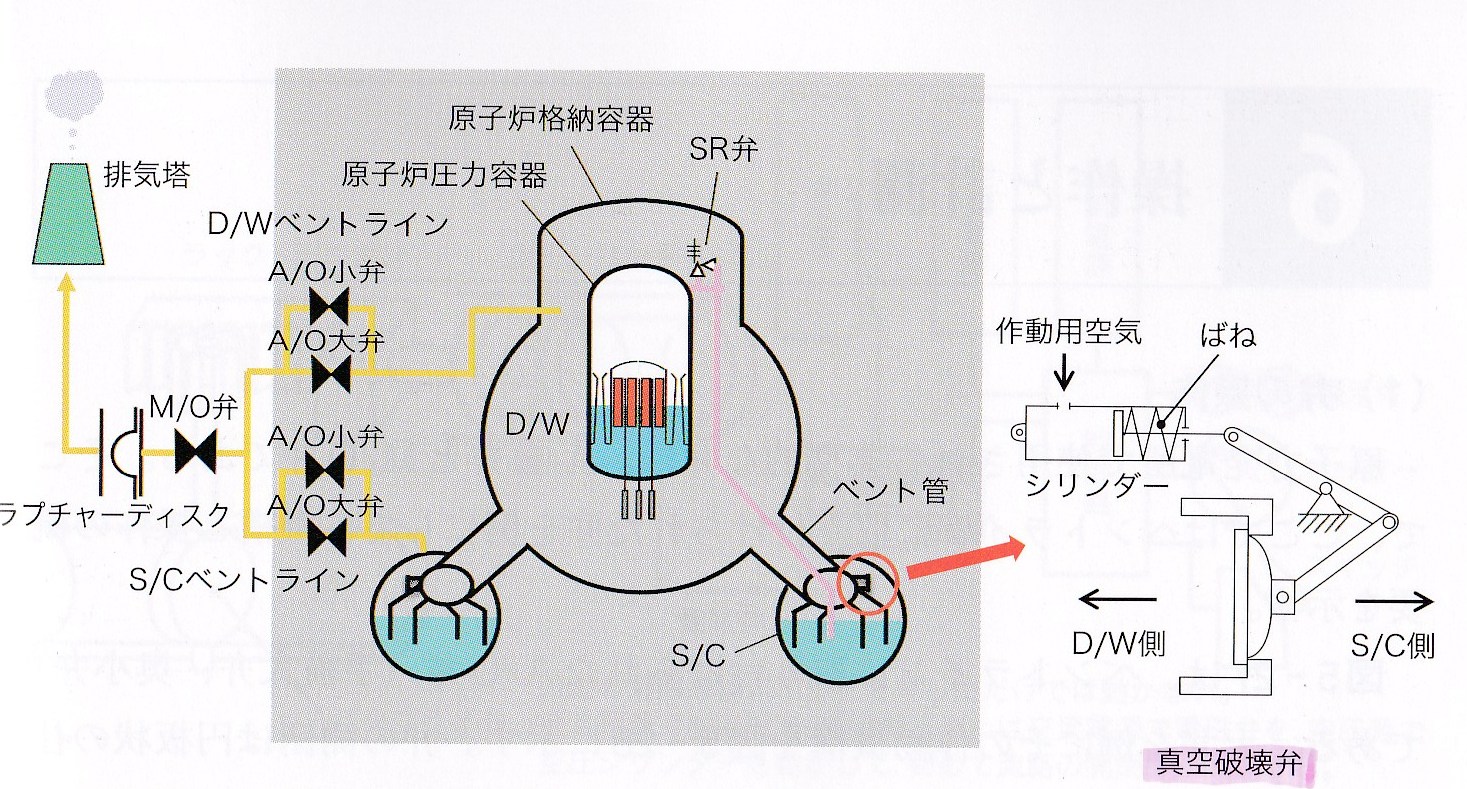

原子炉の冷却に低圧注水しか出来ないときには、原子炉の圧力を減圧しておくことが必須である。そのための装置が主蒸気管にある逃がし弁(SR)である。機能と構造を下の図に示す。切り替え弁により窒素高圧ガスをシリンダーに送ると、ピストンを押し上げそれと連動して弁体を押し上げ常時閉となっている弁を開く。原子炉は非常時は隔離状態であるので、炉心高圧蒸気はベント管を経て圧力抑制室(S/C)に逃げる。これをウエットウェルベント(S/Cベント)といい、水の中を原子炉蒸気がくぐるので排気ガスの放射性物質の漏れ量は少なくなるが、これによりいずれ格納容器内の圧力は高まる。この高くなった格納容器の圧力を下げるために直接外気へ格納容器内の空気を排気するドライウエルベント(D/Wベント)を行なう。これらの格納容器ベント操作はモーター駆動のM/O弁、コンプレッサー空気圧駆動のA/O弁を使い、SRベント操作には直流駆動の制御用電磁弁などが必要で、今回の事故では弁の開閉状態の把握や空気圧の不足、そして窒素ガスボンベ枯渇などで苦労し、手動で開けられる場合は高放射線量に作業は中断しながら人力で開閉したという。直流電源利用のため自動車用バッテリー12Vを10台連結して120Vを得るなど大変な苦労をした。そのため2号機ではベント操作が大幅に遅れた。なおベント用のモータ駆動M/O弁は全号機ハンドル操作が可能である。空気圧駆動のA/O弁には現場でのハンドル操作が可能な小弁が並列に備えてある。

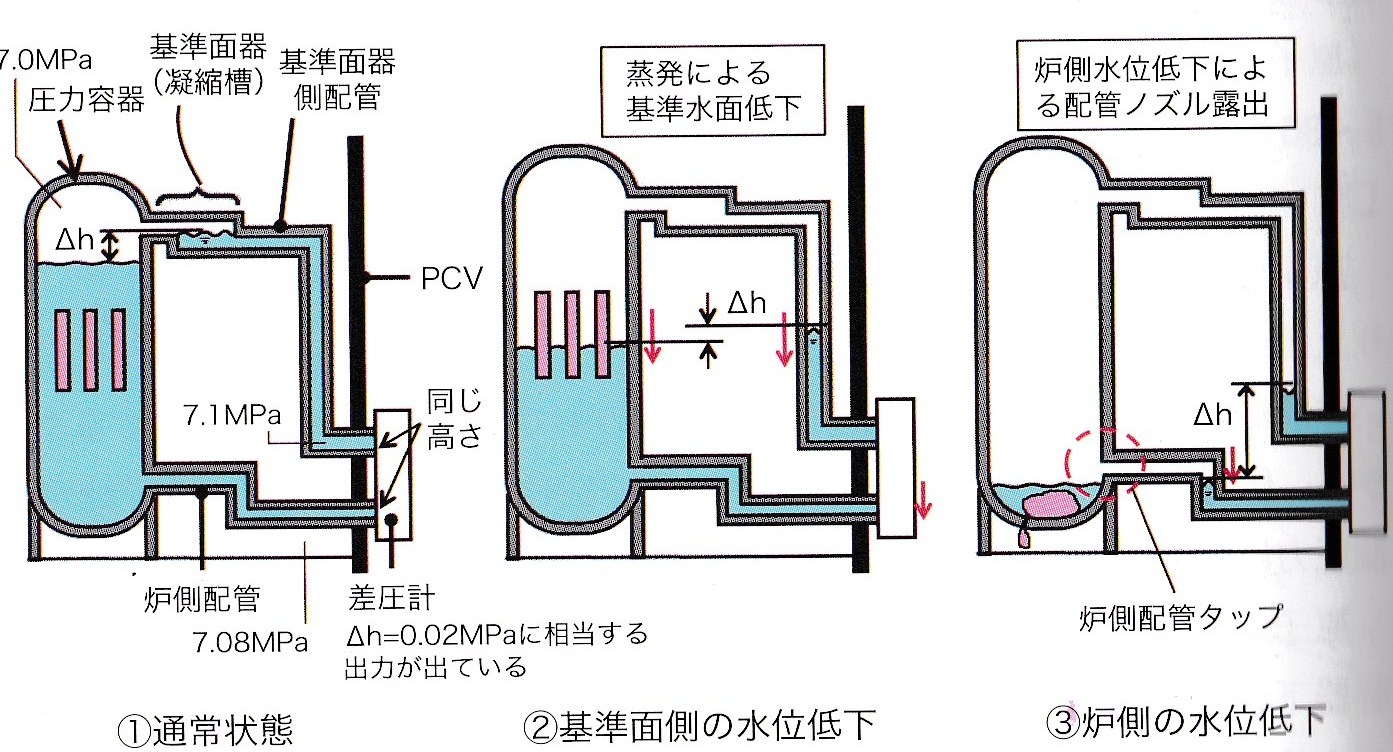

原子炉圧力計及び原子炉水位計は原子炉の状態を知る重要な計測機器である。圧力計と水位計は同じような原理で動く。圧力計は蒸気圧を見るもので、圧力系に導くため凝縮槽を設け基準液面をを持っている。圧力計の指示は比較的安定して誤動作の危険性は無い。ただし直流電源がないと指示値を示さない。これに対して原子炉水位計は下図に「水位計の仕組みと誤動作のメカニズム」を示すが、原子炉の水がすくなくなり基準水面が維持されていないと誤動作の原因となる。原子炉低部の水と上部の空気層の圧力の差を測っている。上部の圧力は圧力計の原理と同じである。蒸発による基準水面の低下が著しくなるとあたかも水位が高いかのような指示地を示すので、今回の事故では水位は全く信用は置けなかった。LOCA(冷却水の喪失)事故では水位計は信用できないことは原子力関係者は熟知していたが、ほかに正確な水位計がないのである。

以上で原子炉の冷却と封じ込めに関する基本的知識は得られたので、以下に地震発生から全電源喪失までの全体の状況と各号機の事故の進展と対処について経時的に検証する。この内容は政府事故調報告書の現場対応部分のエッセンスが書かれている。事故の経緯の詳細に入る前に事故の顛末の概略を重要なイベントについて、事故が経緯した時間軸で、第1号機、第3号機、第2号機、第4号機の順にまとめておこう。

1号機: 14時46分の地震発生後1号機ではICが自動起動し、スクラム後の炉心の冷却は行なわれていたが、14時35分の津波第2波到来により浸水によって直流・交流とも全電源を喪失した。フェイルセーフ機能でバルブが閉まりICも停止したことに誰も気付かなかった。そして半日以上原子炉への注水がなされないまま11日の夕方(津波後3時間)から炉心が露出し始め、当日の深夜には炉心損傷に至っていた。12日に入って格納容器D/Wの圧力が高いことが判明し事態の深刻さを対策本部は認識した。ICに変わる冷却手段として消防車による低圧注水しか残されていなかったので、SR弁やベントによって原子炉を減圧する必要があった。全く想定も訓練もしていなかった作業のためベントは大幅に遅れたが、12日未明にベントに成功し海水注入が始まったが、注水量は不十分でさらに炉心損傷は拡大した。そして12日15時36分に建屋が水素爆発した。それ以降海水注入は順調に行なわれたが14日には19時間以上も海水注入が中断し、圧力容器や格納容器損傷による放射性物質の漏れが続いた可能性が高い。

3号機: 3号機は全電源喪失後タービン駆動の高圧冷却のRCICが起動し、約20時間運転できたがRCICは停止し、代わって高圧冷却のHPICが自動的に立ち上がり、13日午前2時42分まで炉心の冷却が継続できた。HPICの長時間の運転に不安を抱いた運転員がHPICを遠隔操作で停止した。(HPICをそのまま継続したらどうなったかはタラレバとなるので分からないとする) それはSR弁を開いて減圧し消火系の低圧給水による冷却を意図したからである。ところがSR弁はバッテリー電力不足から開に出来なかった。そのため圧力容器の圧力は上昇し低圧給水は不可能となった。13日9時ごろには(津波後41時間)炉心のメルトダウンや圧力容器のメルトスルー(底が抜け、格納容器に融けた燃料が落下する)が発生した可能性は否定できない。その後消防車による注水も始まったが、格納容器のベントは不安定であった。そして14日11時に3号機建屋は水素爆発をした。

2号機: 2号機では地震後の全電源喪失後RCICが自動起動し、約70時間という長時間の炉心冷却を継続した。しかし14日13時にRCICは自然に停止した。RCICはサプレッションチャンバーS/Cの水を循環して原子炉への給水を行なっていたが、ヒートシンクが基本的に出来ない状況ではS/Cの圧力と温度が次第に高まった。代替手段としては消防車による注水に限られたが、14日11時に隣の3号機で水素爆発が起きてベント弁は閉まってしまい、圧縮空気不足からベントは暫く行なわれなかった。その間炉心の損傷(津波後76時間)が進んだと見られる。格納容器の圧力が0.7KPaを越え、格納容器の爆発的破壊という最悪の事態が関係者の間では予測された。15日6時には50人の最低限の作業員を残して650人は第2原発へ一時退避させた。同日11時(津波後73時間)に格納容器の大きな損傷でD/Wの圧力が低下し、格納容器の爆発は回避されたが15日ー16日にかけて大量の放射性物質の放散が起きたと見られる。

4号機: 2010年10月以来定期点検に入って、原子炉内のシュラウドの交換という工事のため、全燃料が使用済み燃料プールSFPに保管されていた。プール水の冷却が出来ないのでSFの残留熱による蒸発で水がなくなり燃料棒の破壊が心配され、SFPは建屋以外には隔離されていないため放射性物質の放散が一番心配された。15日6時過ぎ4号機建屋は水素爆発をした。これはダクト配管の共通部分から3号機からの水素流入が原因とみられる。4号機の建屋の屋根が抜けたため、3月16日のヘリコプターによる観察ではSEPは満水に近かった。なぜ満水だったかは後に述べる。

政府事故調報告は、地震による原子炉、格納容器、主要機器設備の破損はなかったが、津波による全電源喪失が事故の直接的原因となったという点の主張に全力が注がれている。既設原発の耐震基準に遡及的影響を与えない配慮が働いているという指摘が政府外の識者から出ている。報告書には無いが筆者(恐らく淵上正朗氏)の個人的意見として、ベント弁の開閉に必要なコンプレッサー能力不足が、コンプレッサーの容量不足なのか配管の漏れなのか不明であるとしながら、AM対策非常用設備機器の耐震クラスが、Cクラスであるのは空気配管、屋外消火設備、ろ過水タンク、外部電源、建屋、道路などであるが、今回の事故対応を極めて困難にしたベント操作に必要な空気配管が最低のCクラスなのは問題であると述べている。

14時46分に起きた地震の最大加速度は2号機、3号機、5号機の東西方向では想定値500ガルを超えていた。地震による影響で外部電力も喪失し、非常用ディーゼル発電機D/Gが自動起動した。

地震直後14時50分に運転員はマニュアルに従って2号機のRCICを手動起動した。毎時95トンの給水能力がある。原子炉の水位が高くなりすぎたため2号機のRCICは自動停止した。そして津波到来直前の15時39分ごろ2号機RCICを遠隔操作で手動起動した。その後制御不能のまま三日間稼働したのである。

1号機では14時52分にICが自動起動した。原子炉温度急激な温度低下によるヒートショックを心配して15時03分ICを遠隔操作で停止した。その後15時30分にかけて3回にわたってICの起動・停止を繰り返した。

15時05分3号機のRCICも2号機と同様に起動したが、25分には原子炉水位が高くなりすぎたためRCICは自動停止した。

そして15時27分に津波第1波、15時35分ごろ津波第2波が襲い、津波高さは11.5-15m、局所的には17mであった。海抜4mにあった非常用冷却系ポンプ、符常用D/G冷却用の海水ポンプすべてが水没した。建屋の主要部分は海抜10mであったのでタービン建屋地下に設置されたD/G、配電盤、消火系ポンプはは水没し、殆どすべての電源を喪失した。15時37分ー42分に、6号機の空冷式D/Gを除き、全号機で交流電源が喪失、第1、2、4号機では直流電源も喪失した。3号機の直流電源は中地下にあったため被水したものの機能は生きていたので、3号機ではしばらくRCICやHPICの操作が可能であった。全交流電源喪失を官庁などに通報した。海水ポンプ喪失で原発は海水へのヒートシンクを喪失した。第6号機では非常用D/GとM/Cが機能を維持でき、さらに第5号機に融通できたため第5,6号機は全電源喪失にはいたらなかった。非常用D/Gの水封性が分からないので、もしD/Gが浸水しても配電盤のM/C、P/Sが生き残っていたら、水が引けてからD/Gが起動しえたかどうか判断がつかない。

地震による損傷の可能性については、地震直後から津波到来まで、圧力容器、格納容器、IC、HPIC、RCIC、HPICの機能は動いたので、それらの地震による機能損失に至るような損傷の可能性は否定されるか低い。ただし地震で小さなクラックが発生し、その後傷口が拡大したかどうかの可能性は否定できない。地震直後のスクラム(14時46分)から津波による全電源喪失(15時37分)までの、原子炉水位、圧力容器の圧力、格納容器の圧力、S/Cの水温・圧力をみても封じ込め機能は維持されていた。

15時37分全電源喪失により、自然循環型冷却方式の復水器ICに4つの弁はフェ-ルセーフ機構のためすべて「閉」となった。したがって非常時の原子炉冷却機能は失われた。(フェ-ルセーフ機構とは事故時放射能を絶対に洩らさないという思想で閉となる。主蒸気弁も閉じられているので原子炉は隔離状態となる。実際どのような位置でバルブが閉まっているのかは不明であるが、ICが停止することを吉田所長以下念頭になかった。第1号機のICは殆ど機能しなかった。かつ運転員の誰もがICの操作経験がなかったという。したがって注水が始まる翌朝4時まで全く冷却はできなかった。16時42分に広域水位計が働くようになり、-1500mmを示した。急速な水位低下で関係者はあと1時間ぐらいで水位はTAFに達し燃料棒の露出が始まることを予感した。夕方から消防車による代替注水の検討が始まったが、全くマニュアルにない作業なので準備が難航した。消防車の確保は1台のみであった。17時50分二重扉付近で放射線量が2.5μSv/hと高くなり、水位確認のために原子炉建屋に入る事も出来なかった。燃料棒の損傷が始まっていたようである。18時18分、ICの弁操作を行なったが水蒸気の噴出しが殆どなく、ICの機能がないことに気がついた。(このことは後日10月18日に復水タンクの残水量を確認したところ、Aタンクで65%、Bタンクで85%であった。これより津波までの50分間は運転された事を示す。その後もA系統は僅かに動いたがB系統は全く動かなかった。A系統はバルブは開であったにも係らず機能しなかった理由は、燃料棒露出で発生した水素ガスが配管の自然対流を妨害したことである。ICは炉心損傷が起きると機能しなくなる冷却システムであることが判明した。ICを装備する原発は古い型で福島で1台、敦賀で1台あるのみである。) 20時37分圧力容器の圧力が6.9MPaであることがわかり、逃がし弁SRは9.7MPaで開となるはずなので、この時点では放射能漏れは無い。21時頃から水位計の誤動作が始まり、相当水位が下がっていることが伺えた。21時51分線量が上昇したので原子炉建屋への入室は禁止された。22時30分には原子炉建屋の2重扉前の放射線量は大幅に上昇し、300mSv/hとなった。23時50分格納容器のD/W圧力が0.60MPaというきわめて高い値を示した。(設計仕様では圧力は0.43MPa、温度は138℃である) 圧力容器から水蒸気が格納容器に漏れていることがわかった。すなわち圧力容器の損傷が生じている可能性があった。

12日午前0時、最初のベント準備指示が出された。1時48分エンジンを起動させていたディーゼル駆動消火ポンプが停止していることがわかったので、それに代わる消防車による注水を検討した。2時30分D/W圧力が0.84MPaとなり、格納容器の爆発も懸念された。2時45分圧力容器の圧力が急激に低下し(6MPaから0.8MPaに低下)、格納容器と同じ圧力となっていた。圧力容器に大きな損傷が生じて、格納容器と連通している常態が想定された。安全弁(通常7.1MPaで自動的に閉まる)の手動開操作も行われていないので圧力容器の損傷は疑いない状況となった。午前4時より消防車による淡水注水が開始された。格納容器のD/Wの圧力も低下しており、格納容器の漏れも始まった。正門付近のモニタリングポストの放射線量が午前5時には1.8μSvに達した。12日午前9時15分格納容器ベント弁(M/O弁)を手動で25%開に回した。しかしA/O弁を開くには圧縮空気が必要で、その可搬式コンプレッサーなどの準備に手間がかかり結局ベントが実施できたのは5時間後(14時50分)となった。その間水源として淡水から海水に切り替える作業が行なわれ、逆洗水ピットに溜まった海水を利用することなった。ベント成功後海水注入を14時53分に準備完了した。しかし15時36分第1号機建屋が水素爆破した。海水注水ラインの復旧工事が必要となり、19時に海水注入が開始された。(この間海水注入により再臨界の可能性について議論があり正式の注入命令が出たのは20時20分のことである) 13日午前8時過ぎにモニタリングポストの放射線量が1.2mSv/hにまで跳ね上がった。1号機と3号機からの(いずれかの可能性もある)放射性物質が格納容器から漏れたものと考えられている。14日には3号機への注水が優先し、11時に3号機建屋が水素爆発した影響もあって、1号機は午前1時10分より19時間以上注水が中断した。

③ 3号機の状況15時38分頃3号機は直流電源をのぞく全交流電源を喪失した。直流電源がタービン建屋の中地下階にあったために喪失を免れたので、圧力容器圧力や水位などのパラメータを監視できた。スクランブル後に働いていたタービン駆動の隔離時冷却系RCICは原子炉高水位のために15時25分に自動停止していた。16時03分RCICを手動起動したが、RCICは定格で97トン/hで水源の復水貯蔵タンクは2500トンであるので約1日分しか持たない。12日11時36分何らかの原因でRCICは自動停止した。12時35分HPICが自動起動した。HPICの定格は965トン/hでRRCICの約10倍の能力があるが、水源はRCICと同じ復水貯蔵タンクなので、2-3時間で水源枯渇となり自動停止する。そこで吐出される水をリターンする管路を形成し水量を絞った運転をした。RCICもHPICも駆動力は原子炉の蒸気圧であるので、冷却により原子炉の温度・圧力が下がると吐出水量も低下するし、この時点では原子炉水位は判明していなかったので、HPIC運転に不安を抱いた17時30分よりベント準備指示が出された。ところが1号機と違って、2,3号機にはベント用空気作動弁A/O弁には大小とも手動ハンドルがついていなかった。圧縮空気の準備が必要となった。13日2時42分HPICを手動で停止した。それには、圧力容器逃がし弁SRによる減圧ができれば代替手段であるディーゼル駆動消防ポンプD/DFPによる低圧注水が出来ると見込んだからである。ところがSR弁は残留バッテリー能力不足のため開かず、7時間後にようやく開となった。(9時20分ベント成功) HPICを手動で停止したため午前3時ごろには原子炉圧力が上昇し、もはやD/DFPによる低圧注水は不可能となった。HPICやRCICの再稼働もバッテリー不足で成功しなかった。代替手段の動作確認をしたうえでHPICを停止するという手順が踏まれなかったことは残念である。

13日午前5時ごろ、突然原子炉水位の指示値が読めるようになった。データーはTAF(燃料棒上端)-2300mmであった。それから水位は低下を続けた。6時ごろより消防車による淡水注入(水源は防火水槽)の準備を開始した。(同日12時25分から淡水がなくなったので、13時10分より逆洗水ピットから海水注入に切り替えた) 7時44分SR弁駆動の120Vのバッテリー(自動車用を10台直列連結で)が確保され、8時40分にベントラインは完成した。しかし9時ごろSR弁を開ける高圧窒素ガスが消費され枯渇してSR弁は作動しなかった。HPICを停止してから7時間を経過し冷却が出来なかったため、6時40分ごろから圧力容器の圧力は7.4MPaから次第に低下し始め(圧力容器の損傷が始まり)、午前9時ごろには0.46MPa(格納容器と同じ圧力)まで急激に低下した。圧力容器の大損傷が起きたようである。これは燃料棒がメルトダウンし容器の底に落下して圧力が急上昇し、圧力容器の底が破損してメルトスルーとなって圧力が低下した可能性が大である。この時間には原子炉水位は-3000mmから指示値がでたらめになった。もはや水はなくなったようである。格納容器のドライウエルD/W圧力は0.4MPaから0.637MPaに急上昇した。9時20分ようやくベントが実施された。13日にベントは3回実施された。(9時20分、12時、17時) 格納容器ベントを開状態に維持するためコンプレッサーを確保し安定したのは同日22時ごろで、D/W圧力は低下した。14日3時40分頃よりD/W圧力が上昇し始めた。A/O弁の開状態が安定していないためであった。14日1時10分逆洗水ピットの海水が汲み上げできなくなり消防車による注水は停止し、瓦礫を取り除いて3時20分より海水注水が再開された。消防車二台を繋いで海岸より直接汲み上げ逆洗水ピットに継続的に給水するラインが完成し安定した海水注水が出来るようになったのは午前9時過ぎである。格納容器のD/W圧力が0.5MPaと高く、格納容器爆発が懸念されたので、14日午前6時30分作業員を免震棟へ一時避難させた。こうして11時に3号機の水素爆発が起こった。負傷者が多数出て作業は中断した。格納容器の圧力は高い値を継続していたので、この水素爆発で格納容器が大きく破損した可能性はない。原子炉建屋の水素爆発であると判断した。16時30分から注水が再開された。

④ 2号機の状況11日15時41分ごろ直流電源を含む全電源を喪失した。計器類は全く読めない状態であった。幸いRCICはスクラム後に起動していたが、全電源を喪失後の動きは不明であった。関係者は同日夜まではRCICの状況が分からないので悲観的な見方をしていたが、22時に圧力容器の水位が+3400mm、圧力が6.3MPa、格納容器D/W圧力が0.14MPaと正常範囲であった。RICI室に入って計測すると12日午前3時までに、圧力容器圧力が5.6MPa、RCIC吐出圧6MPaであることが分かり、RCICは作動中であった。4時30分、RCICの水源は復水貯蔵タンク(2500トン)であるが何時までも使えるわけでは無いので、水源を圧力抑制室S/Cに変更した。17時30分よりベントの準備にかかった。A/O弁の開に必要なコンプレッサーを1号機で使っているので、空気ボンベを用意した。13日10時15分ベント準備作業を行い11時ごろにはボンベでA/O弁を開にしてベントラインを完成した。また逆洗ピットを水源とする海水注水ラインも完成した。14日午前2時には手配していたコンプレッサーを入手してA/O弁の使用することにした。14日11時に起きた3号機の水素爆発のためベントラインと注水ラインが損傷した。12時ごろからRCICの機能が低下し原子炉の水位が下がり始めたので、海水注水が緊急の課題となった。13時25分格納容器S/Cの温度が149℃、圧力が0.49MPaとなったので、RCICは停止したと判断した。SR弁の操作が遅れ原子炉の減圧が行なえず、注水も出来なかった。3時ごろから格納容器D/W圧力が低下し17時には0.40MPaに低下した。明らかに格納容器の漏れが始まった。16時30分ごろになってもバッテリー不足でSR弁を開くことが出来ず、またコンプレッサー容量不足で格納容器ベントは実施できなかっった。そして18時22分には水位計は-3700mmとなり以降計測は出来なかった。19時にSR弁による原子炉の減圧に成功し、海水注入が開始された。しかし14日から15日にかけて圧力容器(原子炉)の圧力は不安定で1MPaを超えることが多かった。これはメルトダウンした燃料が原子炉底部に落ちて水を蒸発させたためである) 原子炉圧力が1MPaを超えると消防車による注水も停止せざるを得なかった。23時35分格納容器のD/Wベント(S/Cベントと違って放射性物質を大気へ直接放出する)実施を決定した。23時ごろから格納容器D/W圧力が0.75MPaまで急激に上昇した。格納容器からの漏れよりも原子炉損傷による原子炉からの流入が上回っていたからである。これで格納容器が爆発すると核分裂物質が直接外部に流出するいわゆる「チャイナシンドローム」を覚悟しなければならない。15日6時の爆発音は4号機建屋の水素爆発であったが、7時には作業員650人が福島第2原発へ一時避難した。15日午前11時25分にはD/W圧力が0.15MPaまで急激に低下した。格納容器が更に大きく破損した可能性が高い。15日夕方風向きが海から陸へ向かう南東の風が吹き、第1原発から北西の方向へ大量の放射性物質が降下した。

⑤ 4号機の状況

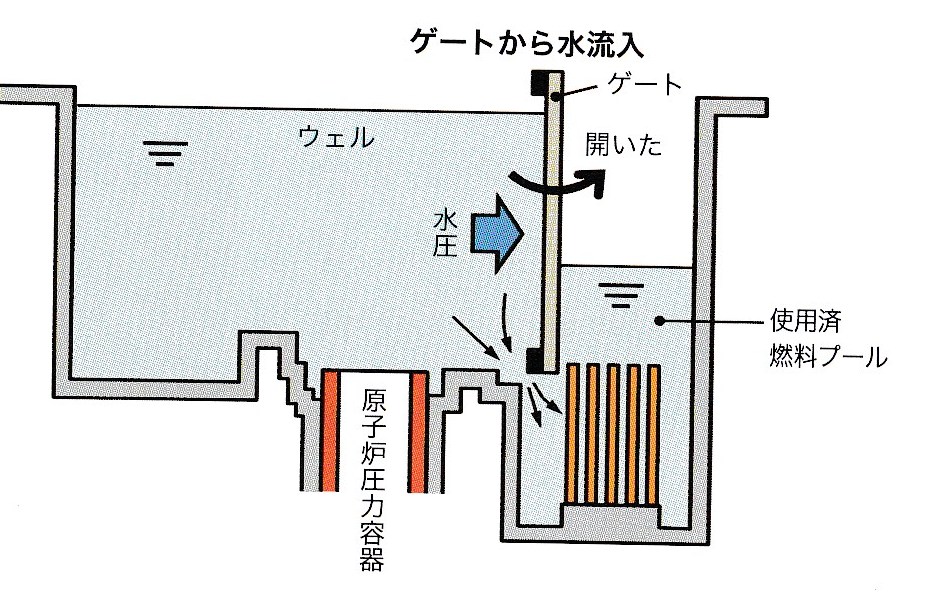

15日朝6時の4号機の水素爆発は3号機からのダクトを通じての流入と考えられる。1号機、3号機の発生水素量は東電とJNESの解析によると各々900Kg、700Kgと推定され、4号機は4階部分で水素爆発があったので、空間容量からすると爆発限界は75Kgで起きることになる。米国はこの時点で、4号機建屋の最上部にある使用済み燃料棒プールSEPの水の枯渇による損傷を最も恐れたという。建屋の屋根が抜け大気にむき出しになったSEPの燃料棒が損傷したら、放射性物質が飛散する可能性を懸念したものである。特に保管本数の多い4号機(保管燃料棒1535本、第1号機ー第3号機の保管燃料棒は各々392、615、566本)は崩壊熱が最大である。16日午後、自衛隊ヘリコプターで4号機建屋を偵察すると、SEPの水量が確保されていることがわかった。その理由は上の図に見るように、4号機は定期点検中であったため原子炉ウエル側に水が張られていた。その隣にあったSEPの水が崩壊熱で蒸発し水位が下がった時点で、ウエルの水圧に押されて仕切りのゲートが開いたため、ウエル中の水がSEPに流入いたということのようである。そのためSEPへの給水は3号機が優先され、ヘリコプターや消防車による給水は効果が確認できなかったが、60mの長さを持つコンクリートポンプ車(キリン)を使用した給水が効を奏した。

3) 事故はなぜ防げなかったのかここより、政府事故調報告書の記述範囲を超えて、著者の分析や意見が述べられる。先ず第1に重大な事故原因として「長時間の全電源喪失の可能性を否定した」原子力委員会の審査指針が1977年以来一度も見直されなかったことである。これにより長時間の全電源喪失時の対応策マニュアルや訓練が放棄され、今回の事故は一度も想定しなかった事態の発生となった。1970年4月に、「原発の設置許可に関する安全設計審査指針」が定められた。ここには全電源喪失に関する規制は何もなかった。1977年6月原子力委員会は「全電源喪失に関する安全指針をはじめて定めた。「短時間(30分以内)の全動力電源喪失に対する,原子炉の停止、冷却を確保できる設計であること。長時間にわたる電源喪失は、送電系統の復旧、非常用発電機の修復が期待できるので考慮する必要はない」というものであった。1978年に原子力安全委員会が分離発足して以来、この見解が見直されたことはない。しかし、これほど見事に裏目に出た安全指針は珍しい。今回の事故は「配電盤などの配電系が浸水というたった一つの原因で全滅した」ことである。多重性は確保されていたが、地下1階に集中的配置されていたため、多様性が確保されなかった。効率重視の集中管理という技術思想が全く裏目にでた。又直流電源喪失により弁がフェ-ルセーフで閉まってしまうことも想定されていなかった。放射性物質を閉じ込めるためにフェールセーフとなっていることがいいのか、原子炉の安全のために弁が開になっているのいいのか今後の安全性の議論となる。

もうひとつの重大な原因として津波高さの予測の失敗がある。今回の地震の津波は16mを超えた。明治三陸津波では20mを超した。2004年のスマトラ沖地震では津波は30mを超えるところがあった。それらを考えれば福島原発の設計時点のチリ津波の想定3.1m(3.11時点では6.1mに引き上げられたが対策工事は未完成)はいかにも低すぎた。1999年原子力土木委員会津波評価部会の研究を参考に、と5.7m、2009年に6.1mの小刻みに見直しがなされたが、中越地震による地震対策の見直しだけに集中し津波の事は科学的根拠を理由に置き去りにされた感があった。津波高さ想定の責任は東電にあるのか、政府にあるのか。両者の関係は,重要事項は相談しながら決めてゆくという一種のもたれあいの構造があった。

今回の福島第1原発では第1―第3号機の炉心損傷という重大事故となった。全電源喪失からおきたこの過酷事故SAを回避できた可能性は無いのだろうか。先ず海外での安全対策の事例を紹介している。移動式直流電源(米国ブンランズフェリー原発)、非常用発電機室の防水扉(米国ブンランズフェリー原発)、IC弁の手動開閉ハンドル訓練(米国ミルストン原発)、海水ポンプ室の水封化(米国デァブロキャニオン原発)、ベント用薬液吸収フィルター(スイスミューレベルグ原発)、独立非常用冷却設備室(スイスミューレベルグ原発)などがある。日本では過酷事故を引き起こさないことには熱心であるが、過酷事故が起きた場合のことは十分に考えない習慣がある。これも対策をしたから事故はありえないとする安全神話と同じ精神構造である。今回の事故でわかったことは、圧力容器や格納容器の冷却設備周辺部の設備、例えば配電盤やバッテリー、圧縮空気、水位計などでトラブっており、ベントや注水作業が大幅に遅れた要因となった。代替手段が容易に動かないための炉心損傷となったのである。2012年2月に原子力安全・保安院から「今後の規制に反映すべき事項30項目」が網羅されているが、過酷事故を防ぐため最低限必要な5つの課題を取り上げている。① 配電盤設置場所の多様性確保 ②直流電源喪失への準備 ③建屋の水密化 ④水位計の改善 ⑤移動式コンプレッサーの備蓄である。つぎに、もしこうすればよかったという対処方法がなかったのかという疑問である。現場の責任追及とは別に、事故は直線的に運命的に進行するのではなく、別の選択肢を持ちながらジグザグな展開をするものである。過酷事故の対処シナリオは、「全電源喪失という事態で、冷却水がTAF以上にある間に、SR弁を開にし圧力容器の圧力を下げ低圧注水を可能とし、格納容器の圧力上昇を避けるためにS/Cベントを行い、消防車による炉心低圧注水を行なえば今回の過酷事故は避けられた」というものであるが、はたしてシナリオ手順実施の可能性はあったのだろうか。しかも原子炉の損傷は冷却水喪失後数時間で起こるので緊急を要するのである。SR弁の操作には窒素ガスや直流電源が必要であるし、S/Cベントの実施にはコンプレッサーが必要で、かつ消防車の準備は各機ごとに5台は必要で、これらの準備がないとシナリオは実施できない。したがって現場の当時の状況からして第1号機と第2号機のシナリオ実施は不可能であった。第3号機のシナリオ実施の可能性は五分であるという。タラレバ式の剣等であるし、人的能力と資源を加味するとほぼシナリオ実施は不可能であったという見方をしている。

4) 失敗学からの考察この章の執筆は恐らく畑村洋太郎氏によると思われる。本章は事故の背景要因について考察する。

①誰も巨大津波を考えずに計画した。事故が起こってから見れば恐ろしいことだが津波の事は誰も考えていなかった。

②事故の際、対応は想定範囲内でしか考えられない。炉心が暴走して全体のシステムにどのように作用するかは考えていなかった。第1-第3号機の燃料棒がメルトダウンし圧力容器の損傷に繋がることは恐ろしくて考えてこなかった。だから現場では何も有効な対策が打てなかったのである。現場が逃げなかっただけでも心意気はよかったと慰めても仕方ない。

③安全神話を作らざるを得なかった。原発の安全対策は万全で日本では原発事故は怒りえないという驕りが生まれ、ついには原発関係者はその危険を口にする事を憚る雰囲気を作り出し、原発は絶対安全であるという「安全神話」が作られた。安全だといった途端、表立って危険への備えが出来なくなり危険が放置されることになった。全電源喪失による事故なぞ身の毛もよだつから、事故はありえないものとし、対応は取らなくていいという「安全審査指針」がまかり通った。意を唱えるものは原子力ムラから組織的に排除し、研究費などで学界で日干しにしたのである。SA対策は安全神話のため日本では検討されなかったし規制の対象にもならなかった。日本でも様々なトラブルや事故は起きているが、事故は無いはずになっているのでトラブル隠しが横行した。規制当局は何も規制することがなくなり、管理の形式化だけが進んだ。膨大な紙資料を要求し、本質的な安全対策に神経が回らなかった。

④推進当局が規制局を兼ねているので安全性は確保できない。(私的な注;泥棒とおまわりさんが同一人物) 2001年の小泉内閣の規制緩和策により、原子力安全・保安院が原発推進役の経済産業省の傘下に入った。推進側に協力して必要な安全を担保するという考えは、本質的に援助・助言の構造であり、組織上対立の関係で規制に当たるいうことにはならない。SA対策を提案しても保安院長が「寝た子を起こすな」といった発言をするのである。したがって保安院は構造強度審査の些細な情報だけに特化し、本質的な規制指針をつくることなく、形式的な運営に退化したのである。

⑤社会から隔離された原子力ムラが出来ていた。利益共同体としての原子力ムラの鉄のトライアングルの弊害は別にしても、社会から隔絶した集団になってしまうと、技術そのものがいびつになり、他産業の技術的知見に学ばなくなっていた。唯我独尊といってもいいような技術は誤りやすい。

⑥直近事象に意識が集中し「視野狭窄」が起こっていた。1950年から1990年までの日本は比較的地震は少なく、1995年に阪神淡路大震災がおこり、2007年に中越沖地震で柏崎原発が被災すると,すべての注意が地震のみに集中するようになった。そのため最近は地震学が急速な進展を遂げ、太平洋側沿岸を震源とする巨大地震の発生とそれによる巨大津波の可能性もいわれるようになってきた。原発関係者は耐震構造対策にのみ集中し、津波対策は後回しということで、行政も事業者も対応が片手落ちになっていた。

⑦議論を避ける原子力文化になっていた。推進側の経済産業省で使用済み核燃料の処理やシビアアクシデント対策の議論は敬遠する文化になっていた。電力自由化論者の官僚さえ反主流派となり追い出される状態で、電力独占派と原発派が一致して反対論を押さえ込んできた。そして原発を推進する方向に突っ走って、事実に反する安全神話が作られた。危険性を認めてこそ安全性が実現される。危険を認識しないと必要な対策が打てないからである。

⑧最悪事態には目をつぶって走ってきた。発電所の立地や計画を決定するときに最悪事態は想定されるべきであった。「蓋然性が低いとか科学的根拠が薄い」といって無視してきたが、ありうることは起るのである。おきたら壊滅的事態となる。頻繁に起きる事故は案外軽症ですむが、滅多に起らない「想定外」の過酷事故ほど深刻なのである。想定しないことは視野から外れてしまう。対策も事故対応もできないで後手後手に回る。