戦後の日本の民主主義に大きな影響を与えたマックス・ヴェーバー(1864年4月21日 - 1920年6月14日)は、ドイツの社会学者・経済学者である。本書に入る前に彼の業績の一部を紹介する。彼の業績は比較宗教社会学と経済と社会の2つの分野に見られた。西欧近代の文明を他の文明から区別する根本的な原理を、「合理性」と仮定し、その発展の系譜を「現世の呪術からの解放」と捉え、比較宗教社会学の手法で明らかにしようとした。そうした研究のスタートが記念碑的な論文である「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(1904年-1905年)であり、西洋近代の資本主義を発展させた原動力を、主としてカルヴィニズムにおける宗教倫理から産み出された世俗内禁欲と生活合理化であるとした。この論文は当時のマルクス主義における、「宗教は上部構造であって下部構造である経済に規定される」という唯物論への反証としての意義があった。その後、この比較宗教社会学は、「世界宗教の経済倫理」という形で研究課題として一般化され、古代ユダヤ教、ヒンドゥー教、仏教、儒教、道教などの研究へと進んだ。本書はその研究の出発点をなすが、彼の死後「宗教社会学論集」(1920―1921年)が編集された。もう一つの大きな研究の流れは、「経済と社会」という形で論文集としてまとめられている。これはヴェーバーが編集主幹となり、後に「社会経済学綱要」と名付けられた社会学・経済学の包括的な教科書に対し、1910年から寄稿された論文集である。、宗教社会学における「合理化」のテーマを、比較文明史・経済史的なケーススタディ(決疑論)の巨大な集積を通じて検証しようとしたものと位置づけられている。また、「経済と社会」の中の「支配の社会学」における、支配の三類型、すなわち「合法的支配」、「伝統的支配」および「カリスマ的支配」は有名である。そしてヴェーバーは、社会学という学問の黎明期にあって、さまざまな方法論の整備にも大きな業績を残した。特に人間の内面から人間の社会的行為を理解しようとする「理解社会学」の提唱が挙げられる。さらには、純理論的にある類型的なモデルを設定し、現実のものとそれとの差異を比較するという「理念型」も挙げられる。日本においては、戦後の民主主義を代表する政治学者丸山眞男と本書の訳者で経済史家大塚久雄らや、また多くの社会学者にも強い影響を与えた。丸山真男氏の「通奏低音」とか歴史の心理学的要因手法には強くこのマックス・ヴェーバーの影響が見られる。

つぎに本書のいきさつと訳者大塚久雄氏のプロフィールを紹介する。本書は昭和13年(1938年)に梶山力氏(1909-1941年)によって「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(有斐閣)として翻訳出版された。梶山氏が亡くなり1953年大塚氏が手を入れて改訳をおこない梶山力・大塚久雄共訳として岩波文庫から刊行された。そして全面的改訳を行って読みやすくし、大塚久雄単独訳という形で1989年岩波文庫から刊行された。本書には訳者による丁寧な解説がついているので、読む者にとって有り難い。大塚 久雄(1907年5月3日 - 1996年7月9日 京都生まれ)は、日本の経済史研究者(経済学者、歴史学者)。ヨーロッパの資本主義確立期の研究を通して「近代」の問題を考察し、大塚史学と呼ばれる体系を築き、政治学者・丸山眞男の「丸山政治学」と並び称される戦後民主主義を代表する学者でもある。大塚氏は東京帝大経済学部を卒業後、法政大学を経て1939年東京帝国大学経済学部教授となった。1968年東大を定年退官し国際基督教大学教授となった。1992年 に 文化勲章を受章した。

本書を一掴みに要約すると以下になる。「オランダ、イギリス、アメリカなどカルヴィニズムの影響が強い国では非合理性を持った合理主義によって資本主義が発達したが、一方で非合理性を持たない実践的合理性の顕著なイタリア、スペインのようなカトリック国や、他方でルター主義の非(実践)合理性の強いドイツでは、資本主義化が立ち遅れた。こうした現象は偶然ではなく、資本主義の「精神」とカルヴィニズムの間に因果関係があるとヴェーバーは考えた。ここでいう資本主義の「精神」とは、単なる拝金主義や利益の追求ではなく、合理的な経営・経済活動を非合理性のうちで支える精神あるいは行動様式(エートス)である。カルヴァンの予定説では、救済される人間は予め決定されており、人間の意志や努力、善行の有無などで変更することはできない。禁欲的労働(世俗内禁欲)に励むことによって社会に貢献し、この世に神の栄光をあらわすことによって、ようやく自分が救われているという確信を持つことができるようになる。このような職務遂行の精神や合理主義は、近代的・合理的な資本主義の「精神」に適合したという。禁欲的労働によって蓄えられた金は、禁欲であるから浪費されることもなく、再び営利追求のために使われることになる。将に資本の再生産である。プロテスタンティズムの信仰が資本主義の発展に親和性を持ったが、近代化とともに信仰が薄れてゆくと、営利追求自体が自己目的化するようになった。」ということである。

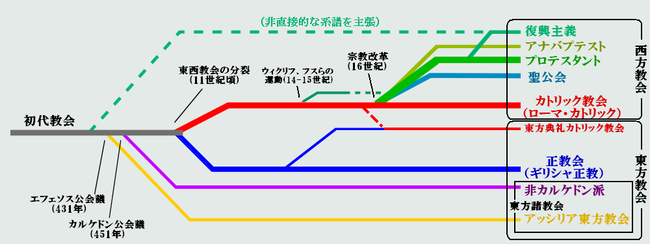

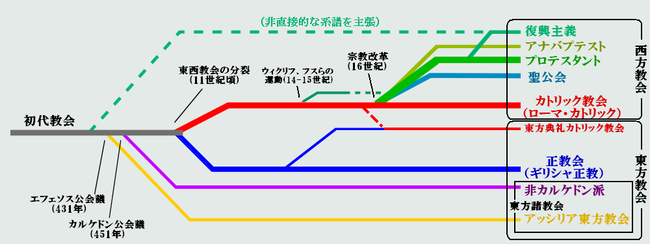

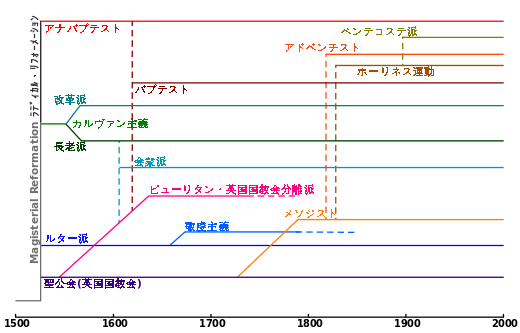

宗教特にキリスト教の宗派については、よく分からないが本書を読む上で最小限必要な教科書的なレベルだけは確認しておこう。下の図にみるように、1517年以降、マルティン・ルターらによりカトリック教会の改革を求める宗教改革運動が起こされた。プロテスタント(Protestant)は、宗教改革運動を始めとして、カトリック教会(または西方教会)から分離し、特に(広義の)福音主義を理念とするキリスト教諸派の総称である。日本ではローマ・カトリック(旧教)に対し、「新教」(しんきょう)ともいう。、「プロテスタント」は、特定の教派・教団を指す名称ではなく、神学や教理解釈がそれぞれ異なる多数の教派の総称であって、プロテスタント全体の代表者や最高指導者のような存在(たとえばカトリック教会の教皇)や、プロテスタント全体を統括するような統一教団組織はない。(蛇足) 最初期のプロテスタントであるアナバプテスト、ルター派、カルヴァン派、ツヴィングリ派、聖公会などは互いの影響は受けつつも、それぞれ全く別個に成立したもので、最初から統一されたプロテスタントは存在しなかった。ルターらは洗礼と聖餐以外の教会の諸秘跡を排し、聖書に立ち返る福音主義を唱え始め、また西方教会では、それまでほとんどラテン語でのみ行われていた典礼や聖書をドイツ語化するなど、著しい改革を行った。このため次第にルター派は北ドイツからドイツ全体へ広まり、その信者は増加していった。ルターは信仰義認という教理を提唱した者としてよく知られている。ルター派の特に信仰義認は、カトリック教会のトリエント公会議などにより排斥された。これ以上のルター派の内部分派については深入りしないことにし、本書第2章のⅠ「世俗内的禁欲の宗教的基盤」で再度分派の教義に立ち入ることにする。

本書各論に入る前に、訳者大塚久雄氏による名解説が本書の巻末に挿入されているので、それを道案内として本書の概要と意義を知ることにする。なお大塚氏によると本書のもっと適切な解説は「社会科学における人間」(岩波新書)にあるという。近世初期の西欧において資本主義的経済が勃興してくる過程で、その動きを推進した人々の心の中に占めていた心理的機動力を「資本主義精神」と呼ぶ。この論文は資本主義精神と禁欲的プロテスタンティズムとくにピュウリタニズムとの歴史的関係を社会学的に追及したものであるという。20世紀の初めのドイツ社会学会では同じようなテーマを追求した学者は多かったが、特にヴェーバーの見解は群を抜いて特殊で、難解であったともいわれる。それは言葉の定義から始まる。本書は同時代のブレンダ-やゾムバルトらの論拠への反論書として書かれている。先にも書いたように本論文「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」 はヴェーバーの膨大な「宗教社会学的研究」の出発点をなすものである。その文脈で本書を見なければならないと大塚氏はいう。ヴェーバーは彼の死後刊行された講義ノート「経済史」の中で、「近代資本主義の萌芽はオリエントやギリシャローマ思想が支配する地中海地域とは違って、更に啓蒙思想が支配するフランスでもなく、徹底的に資本に敵対的な経済学説が支配していた地域(禁欲的プロテスタンティズムとくにピュウリタニズムが支配したオランダ、イギリス、アメリカ、北欧)に求めなければならない」といわば反語的な言い回しをする。欧州では営利を敵視するピュウリタニズムの経済倫理(世俗内的禁欲)が資本主義の誕生に何か大きな貢献をしたのではないかという社会学的な発想が本書の出発点をなす。ヴェーバーは「宗教社会学論集」のなかで、「本来極めて利に敏い中国において功利主義的合理主義は生まれたが、貿易や営利活動に制約が少なかったにもかかわらず近代資本主義のシステムは生まれなかった」といっている。日本で言えば江戸時代の大阪商人からは近代資本主義は誕生しなかったということである。日本の資本主義システムの稼動は、上からの近代化である明治維新を待つのである。こうして古代ユダヤ教の戒律にまで遡ることが可能なキリスト教的禁欲思想をヴェーバーはひとまず中世の修道院の世俗的禁欲に求めている。

本書の重点は近代資本主義の構造解析にあるのではなく、宗教社会学的な手法でキリスト教世俗倫理の形成過程の解明にある。そういう意味で資本主義システムという定義があいまいなままにされている。ひとまずは営利主義的合理主義(利益を挙げる事を至上命令とする産業システム、今日の企業の経営者に課せられた義務)と理解しておけばいいのではない。ヴェーバーの学問的手法で気がつくことは、言葉の定義を「さしあたり・・・」と提起することが多い。最初から定義しないほうがそれを構成する要素の関連性がよく見えるからであると云う。よく分からない状態で定義すると視野が狭くなり自己矛盾をきたすからである。ヴェーバーはプロテスタントを生んだルターの宗教改革が人間生活に対する教会の支配を排除したのではなく、むしろカトリック教教会の従来とは別の形態、むしろ厳しい戒律の支配をもたらしたという。中世では人間の原罪の償いは「免罪符」や「懺悔」でまかなえる安易な妥協をしているから、これに反発したルターらの宗教改革派は原理主義(聖書)にもどろうと主張した。こうして新しくもたらされたプロテスタンティズムの支配は、およそ世俗生活全般にわたって厳しく厄介な規律を要求するものであった。カルヴィニズムは16世紀にはジュネーブとスコットランド、ネーデルランドを支配し、17世紀にはニューイングランド、イギリス本土を支配した。この新教を支持した社会層が「興隆しつつある中産階級」といわれる、マルクスが「プチ・ブルジョアジー」と呼ぶ市民階級や職人気質市民であった。彼らが反営利的な禁欲倫理「世俗内的禁欲」を支持した。その思想はアメリカ独立宣言起草者ベンジャミン・フランクリンに顕著に観察できる。ベンジャミン・フランクリンは「自伝」で13の徳性を示しているが、ヴェーバーは単なる倫理ではない「エートス」という言葉で、資本主義社会の倫理的雰囲気、客観的な社会心理を述べた。

ヴェーバーが「資本主義の精神」という場合、「資本主義」とは狭い意味での近代の産業経営的資本主義をさす。そういった合理的経営体に適した経済的人間的な関係の形成を問題としている。その場合ヴェーバーに特徴的なことは、その担い手の中に資本家だけではなく、労働者(そして高級組織化労働者としての経営者も含む)も含まれているという点である。あたかも労働が絶対的な自己目的(天職)であるかのように心得る人間群である。生産性の高い労働者は決して高賃金や低賃金といった操作で作り出すことはできない。こういう行動様式を身につけている労働者が大量に存在しなければ、資本主義的な産業経営は一般に成り立たないのである。経営者も同様で、この天職義務というエートスを身につけていなければ、経営者という機能を果たしえない。自己の貪欲を抑制して「企業法人」の営利のために尽くす人間が存在しなければ、産業的経営的資本主義はなりたたない。ロスチャイルド家のような一握りの一族的金融資本家集団でさえ、その経営のため膨大な数の有能な使用人を抱えている。こういった天職義務を持つ人々がどこから生まれてきたかというと、倫理の転換を成し遂げ、伝統主義の精神を否定することが必要である。そして倫理の転換を押し進めたのは、長期間にわたる宗教教育の結果であるヴェーバーは洞察した。功利ではなく天職義務として自己を抑制するという非合理的な意識は、マルチン・ルターの聖書翻訳から生まれたという。天職(beruf)という思想は、世俗の職業は神の召命であり、我々の職業は現世においてはたすべき神から与えられた使命(ミッション)であると云う思想である。この天職観念はルター派の場合「世俗的禁欲」を生み出すまでにはいたっていない。そこまで行きついたのはルター派から分離した禁欲的プロテスタンティズムすなわちカルヴィニズム、および洗礼派と周辺のゼクト(信仰集団)の教義からであるとヴェーバーはいう。

「キリスト教的禁欲」とは修道院の非行動的(没世間的)な生活態度をいうのではなく、「祈れそして働け」といった行動的禁欲をさしている。そのエネルギーのすべてを目標達成のために注ぎ込むといった行動様式が「行動的禁欲」である。これが「「世俗内的禁欲」の内容であった。ルター派は教義の限界によって、職業を尊重することはあっても禁欲とはなり得なかった。ヴェーバーはイギリスのピュウリタニズム世俗内的禁欲を説明するため、バックススターの文献を多用している。カルヴィニズム倫理が資本主義の精神へ移り変わる様相が見事に表現されているからです。小規模生産者は、勤勉に働き合理的な方法で蓄財し事業に再投資するシステムを形成し、合理的産業経営体という新しい社会的機構を作り上げていった。儲けるための方程式を作ると、資本主義の社会機構は逆に世俗的禁欲を外側から強制するようになった。この段階で宗教心は不要となり、宗教的核心は忘れ去られ営利を倫理的義務として是認することになっていった。これが「資本主義の精神」である。ヴェーバーは1905年段階での現代思想を、健全な資本主義を作る「資本主義の精神」を忘れた「イギリス病」と批判する。そこには天職義務の行動様式だけが残骸のように残っている。訳者の大塚氏は1989年の現代を、中曽根首相の新自由主義を「民活」を叫ぶだけの操作と批判している。解説の最後に大塚氏はヴェーバーの手法の特徴を2つ挙げている。ひとつはマルクスの「史的一元論」を排しヴェーバーは徹底した史的多元論の上に立って、歴史は多元的要因の上に立っている。原因-結果の因果論(マルクスの下部構造が上部構造を決定する)が歴史ではなく、過程において要因がどのような影響を与え合ってきたかを検討するのが歴史であると主張する。本書でいえば宗教倫理が資本主義を作ったという事をいうのではなく、資本主義システムの形成過程で天職義務という禁欲エートスが貢献したのだという見解を取る。ふたつめのヴェーバーの特徴は「選択的親和性という理論である。あるシステムの形成において多くの要因が結びつく可能性はあるが、結局どの要因が寄与するかというのは「相性」によるという。資本主義の形成においては職人層が重要な貢献をしている。宗教のプロテスタンティズムの担い手の多くは職人層であったし、産業革命の担い手も職人であった。多様な要因の可能性の中で主役を演じるのはただ相性による。面白い史観である。そして最後に本書は本文と本人による注が等しい量でおかれていることである。分厚い本書も本文だけ読むと以外に簡単である。なぜかというと読者に明瞭に理解してもらうには、わき道に逸れないで言い訳は注に書くことに徹底したからだ。本文は主張のみを書き、証拠や論拠は注に書くということである。そして最後の最後にいうと、大塚氏の訳文は大変分かりやすい。難解なヴェーバーの論文を私たち素人にこれほど明快に示せるのは、大塚氏の功績である。

第1章 問題(1:信仰と社会層 2:資本主義の精神 3:ルターの天職観念)第1章は問題提起である。本論は第2章にある。第1章の1:信仰と社会層において、ドイツ地方の職業統計をみて資本所有家や企業家、熟練労働者にプロテスタント的色彩を帯びた人が多いことにヴェーバーが気がついたことから本論文が展開される。経済的に発展した地方が宗教上の改革派を受け入れる素地を持つと言うことはどういうことだろうという疑問をもった。とくにカルヴィニズムは16世紀から17世紀にかけてオランダ、スコットランド、イギリスを支配した最も耐え難いほどの生活上の規律をもつプロテスタンティズム宗派であった。カトリック教徒が近代的大工業の熟練労働者層に参加していることは少ない。ただ社会的に締め出された層が著しく営利生活の方向に流れることは昔からあった。ユダヤ人、ユグノー、クエーカー教徒もそうだった。イギリス、オランダ、アメリカのピュウリタンは世の楽しみとはおよそかけ離れた生活の特徴を持っている。非現世的、禁欲的で信仰に熱心であることと、資本主義的生活に係ることになんらかの内面的な親和関係があるのでは無いかとヴェーバーは睨んだ。プロテスタンティズム宗派の敬虔派、クエーカー派などは古いプロテスタンティズムとは敵対的な態度で宗教的な禁欲生活規律態度を持っている。ただし現代的な意味で使用した統計データが有意味であったかどうかは示されていないので知るすべは無い。思想のない統計調査は多くあるが、わずかなデータから真理に迫る研究もあるので一概に怪しむには当たらない。

第1章の2:資本主義の精神では資本主義精神と宗教教義との関連性を考察する。ここで資本主義精神を確定的には定義しないで個体特殊的な資本主義精神の発生過程を見ようとする。これを「歴史的概念構成」という。ここで科学者でアメリカの独立宣言起草者に一人であるベンジャミン・フランクリンの信仰白書(資本主義の精神)が端的な生活規律を示している。その一例を示そう。①時間は貨幣だ。②信用は貨幣だ。③貨幣は繁殖し子を生む。④支払いのよい者は他人のカネを借りることが出来る。⑤syべての取引で時間を守り法に違わないこと。⑥長きにわたって収入も支出も記録すること。などなど教訓に満ちた経済生活の守るべき事を記している。信用の置ける立派なヒトという理想、自分の資本を増加させる事を自己目的にすることが各人の義務であると云う思想である。フランクリンの場合倫理という色彩をもつ生活の原則という性格を帯びている。金儲けといういう意味は中国でもユダヤ人にも存在したが、資本主義形成期には生活の倫理というエートスが存在した。善という徳性には功利主義という偽善が付きまとう。しかしフランクリンには自己中心的原理は微塵も見受けられないし、倫理の最高善というべき一切の自然な享楽を斥けひたむきに貨幣の増殖に努めることはある意味で非合理かもしれない。この非合理なまでの生活規則は物質的生活の要求を充たすための手段とは考えられない。いわば宗教的観念に迫るのである。世俗的職業には神から与えられた使命という意味が込められている。職業義務という思想は、それが営利活動に過ぎないとしても、各人は職業活動の内容を義務と意識すべしという観念がある。今日の資本主義は経済的淘汰によって自分が必要とする経済主体(企業家と労働者)を教育し作り出してゆく巨大な秩序界(コスモス)である。そのとき適合した考えを持つ者がプロテスタンティズム宗派の人々だったのかもしれない。資本主義以前の伝統的な人々はこれに向いていなかったのである。

ヴェーバーの特徴はここに資本主義労働の意味を確認した点である。労働者は賃金で雇われる非経験者からなる奴隷であっては資本主義の主体にはなれないということだ。資本主義は市場、資本、労働からなるとアダム・スミスはいったが、労働は資本主義の3大要素のひとつである。企業家は最大限の労働を獲得するため労働の生産性を高めなければならない。例外なく出来高賃金制を取るが、賃金を操作して労働意欲を引き出そうとした。しかし伝統的な労働者の考えは賃金を上げても働かないし、賃金を下げれば生活に困るから働き出すという態度であった。伝統的な生活を守れば良しということで賃金を上げても釣ることができない厄介な態度である。日本でいえば経済成長期の「労資一体論」が通用しないような資本主義前夜の労働者であった。およそ高度な注意と創意を必要とする製造作業の場合、低賃金は資本主義の発展を阻害するのである。労働者の創意工夫を要求し労働生産性を上げるには高賃金制が常識である。また労働者が自分の仕事を天職と考えて励むという精神でなければ近代企業は成り立たない。労働者にも「労働を義務とする」態度が必要だ。冷静な克己心と節約、創意工夫は労働を自己目的とする天職という考えが必要であった。企業家にも至当な利潤を得ることを天職として組織的かつ合理的に追求する一貫した姿勢と組織がなければならない。利を私にしない厳格な倫理をもち、経営体の利の増殖のみを優先して追い求める企業家が必要であった。これらの労働と資本の精神を暫定的に「資本主義の精神」となずける。資本主義の個人にもとめる道徳的資源とは(教育上の求められる人間像)、厳格な生活のしつけと教育を受け、市民的なものの見方と原則を身につけ熟慮と断行力を持ち、とりわけ冷静に合理的に物事に打ち込んでゆけるような人々である。それにはある時期宗教的な禁欲的特徴を持つ人々が適格であった。

第1章の3:ルターの天職観念ではルター派の職業観念の意義と限界を検討する。プロテスタントの優勢な地域・国には必ず天職(神から与えられた召命)といった観念が存在する。これはルターの聖書翻訳「ベン・シラの知恵」に源を発するものである。旧約聖書のヘブライ語では最初は祭司の職務という意味であったが、神の訓戒の実行という「召命」、そして「職業労働」を指すようになり、ドイツ語のberufの意味となった。天職の思想は宗教改革の産物であった。世俗的職業の内部における義務の遂行を、道徳実践の最高内容として重要視したことである。神に喜ばれる生活を営む手段はただひとつ、各人の生活における世俗的義務の遂行であった。これこそが「召命」に他ならない。世俗の職業生活にこのような道徳的性格を与えたことが、ルターの宗教改革における後代への最大の影響であった。全体としてみれば聖書は伝統主義に有利な思想が多いが、この点だけは革新的な影響を及ぼした。しかしルターの経済思想はパウロの無関心に近く、結局ルターは宗教原理と職業労働との結合を根本的に打ち立てるには至らなかった。ルター派からは実践的世俗的職業を導くことは出来ない。それはカルヴィニズムとプロテスタント諸信団(ゼクト)の顕著な役割に譲らざるをえない。ピュウリタニズムの神話といわれるミルトンの「失楽園」に見るように、現世に対する厳粛な関心というか、世俗的内的生活を使命として尊重する生活態度が資本主義の精神とよい親和性を持ったというべきであろう。これを「選択的親和性」という。原因ー結果という一義的関係ではなく、数ある要因の中で最も良く調和したいうべきであろう。

第2章 禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理(1:世俗内的禁欲の宗教的諸基盤 2:禁欲と資本主義精神)

第2章 禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理の1:世俗内的禁欲の宗教的諸基盤はヴェーバーの最も得意とする分野であるので、本書の中でも最大の頁数を費やして熱弁をふるっている。或いは資本主義精神とは宗教の一分野の現出に過ぎないかのように見える。ところが我々無宗教の日本人にはキリスト教の禁欲主義を果たして理解出るのかどうか覚束ない。「南無阿弥陀仏」の6文字を唱えれば救われると考え、無常と他力本願の日本の仏教においては、キリスト教は小乗仏教の禅宗の個人修養に近いのかもしれないといえば、無知と宗教音痴を笑われかねない。ルター派が職業義務まで到達しえなかった理由を考察し、ルター以降のプロテスタント諸宗派が厳しい倫理を持ち出したいきさつを考察することが本節の目的である。上の図に禁欲的プロテスタンティズムの4ルの宗派の位置づけを示した。①カルヴィニズム ②敬虔派 ③メソジスト派 ④洗礼派運動から派生した諸信団(ゼクト)である。全学連諸派のように離合集散を繰り返すのが分派の運命であるので、教義の厳密な分類が有効である事は少ない。日本人はあまり深入りすることは避けよう。16世紀、17世紀において資本主義の発展が最も高度であった、オランダ、イギリス、フランスで論争の争点となるのはカルヴィニズムである。1647年カルヴィンの「ウエストミンスター信仰告白」が当時の信仰を示している。そのポイントは、①人類の堕落による自由意志の喪失 ②神の国へ行くか、地獄へ落ちるかは本人の意志に関係なく決められているという予定説 ③神は予定された人を召命する事を喜ぶ ④摂理に従って生きよという人類の意思・努力を無視した恐るべき厳しさである。ミルトンが「私はこのような神を尊敬することはどうしても出来ない」といったことは有名だ。この悲愴な人間性を帯びる教義が呼び起こすのは内面的孤独化の感情である。カトリック教であれば免罪符や懺悔で救われるが、カルヴィンの教義では救われない。予定された人のみが救われるという「選民思想」もここから出てきたようだ。

カルヴィン派の教義は教会や聖礼典による救済を完全に破棄した。迷信として救われたいという感情を絶対否定したのである。酷薄までに人間に対して過酷な教義では無いか。現世利益に傾いたキリスト教の原理主義への揺れ戻しであろうか。それがなぜ17世紀頃に起きたのかは浅学の私には分からないが、それがうまく資本主義と産業革命の企業家精神にマッチしたのであろう。選ばれたキリスト者が生存しているのは、それぞれの持ち場にあって神の戒めを実行し、神の栄光を増すためであって、しかもそのためだけである。ルター派において社会的職業は隣人愛から発したが、カルヴィン派においては神の栄光への奉仕は職業という任務の遂行のうちに現れるという。非人格的・非個人的な性格を職業に与え、社会的秩序の合理的構成に役立つ性格が与えられた。そこでカルヴィン派の教義上で重要になってくるのは、はたして自分が「選ばれた者」であるかどうかの確証をどこに求めるかである。自分が救われるか否かという問いは個人に厳しい心理的圧迫を与える。誰もが自分は選ばれた者だという自己確信に満ちた生活を送りたいと思う。そのためにひたすら職業労働に励むことで不安を鎮めようとしたのである。カルヴィン主義改革派は自分が神の器にあらずして神の意のまま成る道具と感じることで禁欲的な行為に傾くのである。これを功利的「行為主義」とルター派は非難した。カルビン改革派は理想としての人間に原則のある生き方を要求した。教会の秘蹟のもたらす恩恵にあずかるという「呪術からの開放」を徹底的におこなった。18世紀のイギリスピュウリタン的思想の最も目覚しい復興を願った人々を「メソジスト(方法派・厳格派)」という。あらゆる行為に渡って生活全体の意味を革新するため、徹底的に合理化された。このような合理化が独特の禁欲的性格となった。彼らの信仰態度は選ばれなかった者への敵対心を掻きたて、信団(ゼクト)の結成へとつながる場合も会った。17世紀の独立派、カルヴィン系バプティスト派のように選ばれた者による教会結成となった。ルター派は律法からの解放を讃美したが、カルヴィン派は律法は到達し難いものであるにしても、それをは理想を示す規範だと考えた。そして感情を抑えて合理的・理性的に生きようとする倫理的生活態度の組織化となった。ピュウリタン道徳の教義的背景にある「予定説」は「選別」や「救いの確証」という道徳の心理的出発点をなしている。

第2章 禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理の2:禁欲と資本主義精神は禁欲的プロテスタンティズムが資本主義社会にどう影響したかを論じている。カルヴィン派から分離したイギリスのピュウリタニズムは「天職」を一貫して主張した。代表としてリチャード・バックスターの道徳神学の文献「キリスト教指針」を参考に「天職」観念の形成を見て行こう。バックスターの著書には肉体的、精神的に厳しく絶え間ない労働への教えが説かれる。「働かざる者食うべからず」というパウロ命題は無条件に説かれる。労働意欲をなくした者は神の恩恵を喪失したとみなされる。神の栄光のために働けという召命である。トーマス・アクィーナス、アダム・スミスの有名な社会分業論が社会発展と福祉の源であると云う考えに近く、合理的な職業労働こそが、まさしく神の求め給うものだという。職業の有益性は第1に道徳的基準、第2に生産する財の重要性、第3に私的収益性隣、実践的には第3の収益性が一番重要なのだ。「神の為あなたがたが労働し、裕福となるというのは良いことだ」とバックスターはいう。イギリスのピュウリタニズムの倫理的基調を「イギリスのヘブライズム戒律」と呼ぶ人もいる。文化的遊戯には一銭も使ってはならないとか、プロテスタンティズムの世俗内禁欲は消費財の享楽的使用を禁じ、半面財の獲得を伝統主義的制約から解放し、利潤の追求を合法化したばかりか神の意志に沿うものとした。世俗内禁欲は裕福になることを究極の目標とする私経済を排斥した。カネが儲かったら資本形成に回せというわけである。興隆に向かう市民層や農民層にこの倫理基準が尊重されて、彼らの地位向上や経済発展に貢献したのは当然というべきであろう。公した強力な宗教運動が経済的発展に対して持った意義はまずそのような禁欲的教育にあったが、経済への影響力を全面的に発揮したのは、宗教的熱狂が通り過ぎてからの事であった。生活倫理基準は職業倫理に転化した。独自の市民的な職業エートスが生まれた。企業家のみならず労働者にも影響した。